前回は「中学入試した親と「今の中学入試」 〜30〜40年前の中学入試問題と現代中学入試問題の難易度・昔と大きく変わらない中学受験の問題・基本をきちんとしっかりと学ぶ〜」の話でした。

中学入試した親と現代中学受験生の視点

戦前と戦後で「国家が異なる」ほど大きく変化した日本。

大日本帝国から日本国に名称が変わっただけではなく、根本的に「国家の姿」が変化しました。

憲法が大きく変化して、焦土から国家国民が全力投球で復興を続けました。(上記リンク)

日米安保や様々な世界情勢の中、日本人らしい「オール・ジャパン」で空前の高度成長を遂げた日本。

生活が安定化してきた1970年代から、子どもたちの教育熱が復活してきたと考えます。

最も大きな理由は「各家庭に未来と希望が見えてきて、将来を考える余裕ができた」でしょう。

そして、おそらくバブル景気へと向かう1980年代から加熱化し出した中学受験。

筆者は1977年生まれで、1990年に中学受験しました。

筆者と同年代の方が、今の小学生の親の方々でしょう、

僕たちの時代から少子化が進み、子どもの人数が急速に減ってしまいました。

それに対して、「中学受験生が増加傾向にある」状況です。

中学受験を行う中学校の数も多少変化があるでしょう。

受験生が「増加傾向」ということは、基本的には「競争率が上がっている」ことになります。

この中、中学受験生たちは実に大変な勉強をする時代になったのかもしれません。

男子小学生

男子小学生僕の小学校でも

塾に通う人が多いよ。

この「競争率が大きく違う」中、中学入試した親と現代中学受験生の視点は異なるかもしれません。

一方で、様々な学校を見てみると「競争率は昔と大して変わらない」学校も多数あります。

「偏差値」と同様に「競争率」などの数字は、その解釈次第で様々変わると考えます。

この意味では、

父親の私の時代と

我が子の中学受験は全然違う!

こう考える必要があるかどうかは、受験生本人の学力・志望校次第と考えます。

昔の中学受験と今の中学受験の対策の違い

中学受験界では、

30年前の開成レベルの問題が

偏差値40の学校で出る・・・

30年前の中学受験経験者の状況

とは全然異なる・・・

このような声があるようです。

あたかも「30年前の中学受験経験者とは次元が違う」とも言わんばかりの声もあります。

筆者は最近の中学受験の問題は「一部見ている」程度で、「広くは知らない」です。

見ている入試問題は限られますが、筆者から見たら、

昔と大して

変わらないかな・・・

「昔と似ている」と思います。

当時と最近の問題を比較すると、「似たような雰囲気」に感じられます。

武蔵中学の入試問題は、ほとんど変わりません。

変わりませんが、記述ばかりだったのが暗記問題が増えたように思い、武蔵中高卒業生としては、

なんだか、暗記問題が

増えてしまったな・・・

まあ、知識も大事だけど、

「武蔵らしさ」が薄まったな・・・

少し残念に感じることもあります。

これは、「武蔵が凋落した」と言われることと「無関係ではない」と考えます。(上記リンク)

30年前の算数は、解法のパターンを

覚えるだけで対策が取れた!

このような声もあるようですが、これは違います。

こういうことを主張する方は、「30年前の算数」に対する認識が甘いのでしょう。

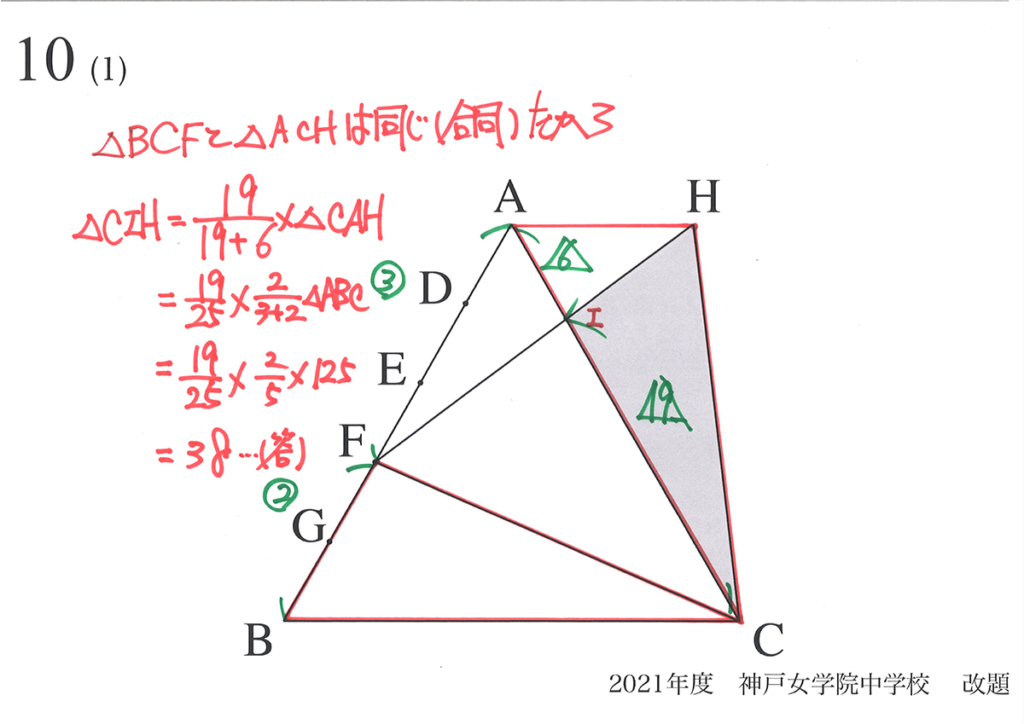

現在と同様に30年前も「解法のパターンでできる問題」と「パターンでは対策困難な問題」がありました。

この意味では、昔も今も問題への考え方は「大して変わらない」のが実情でしょう。

これは大学受験でも同様であって「パターン化して高得点を狙う」ことは「ある程度可能」です。

大学受験・高校受験・中学受験において、

どんどん先取りして、数多くの問題を解いて、

類型化した上で突破を狙う!

とにかく解法パターンを

どんどん丸暗記するのだ!

「パターン化が大事」という方針の塾もあります。

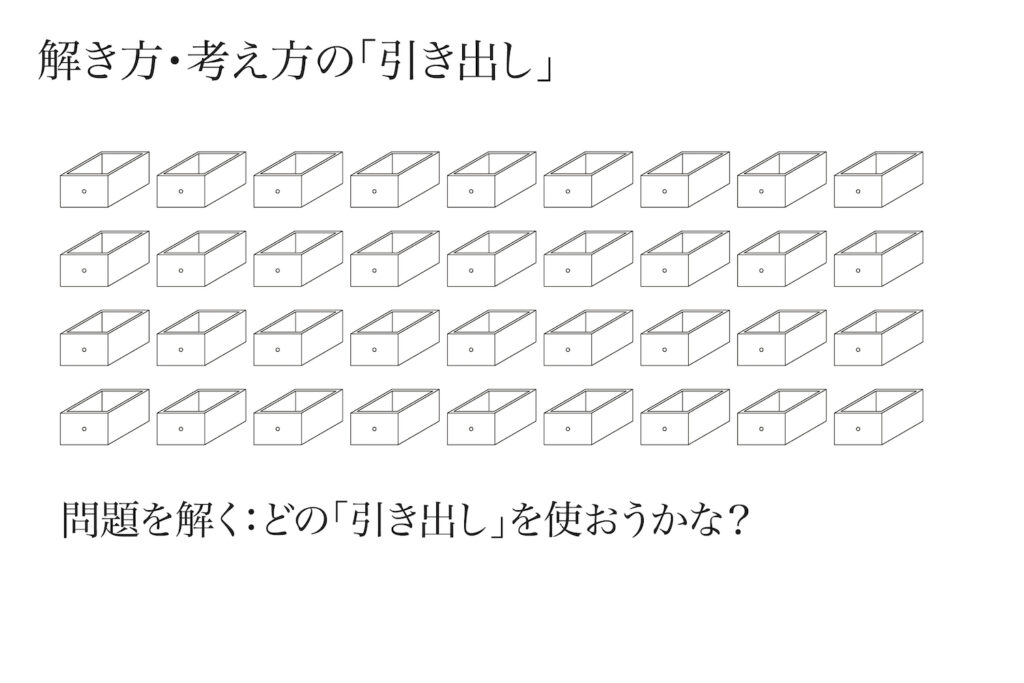

「時間が限られた試験」においては「類型化し、トレーニングを積んで学力を上げること」は有効です。

その理由は、「類型化」によって、「解く引き出し」が沢山出来て瞬発力が高まるからです。

ただ、そういう学び方をすると「与えられた問題」の解決力ばかりが伸びてしまうと考えます。

こういう問題は

こう解けばいいんだ!

パターンを沢山暗記すれば、

算数は出来るようになる!

そして、「新しい発想」を考える力が弱まってしまう可能性があります。

中学受験の小学生で、このような「問題解決力増強」ばかり重視すると、そういう思考性になります。

その結果、大学以降での学びに良くない影響があります。

そして、「大学以降」の前の大学受験においても、マイナスになりかねないと考えます。

大事な「一題一題をきちんと理解する」姿勢

受験界では、長く続く中学受験の熱狂から、

「受験と塾のいたちごっこ」が

続いている・・・

このように「受験対策の拡大」が指摘されています。

一面、筆者もその通りだと考えます。

戦後日本が高度成長期に入り、中学受験が激化したのはいつ頃でしょうか。

おそらく1975年くらいから塾が増えたと思います。

それから1990年まで15年の間に、たくさんの問題が出題されて塾も対策を練りました。

そして、それから30年余り経過した現代は、激化したと思われる1975年から50年程経過しています。

「30年前は15年分のストック」だった問題は、今や50年程のストックとなり、3倍以上です。

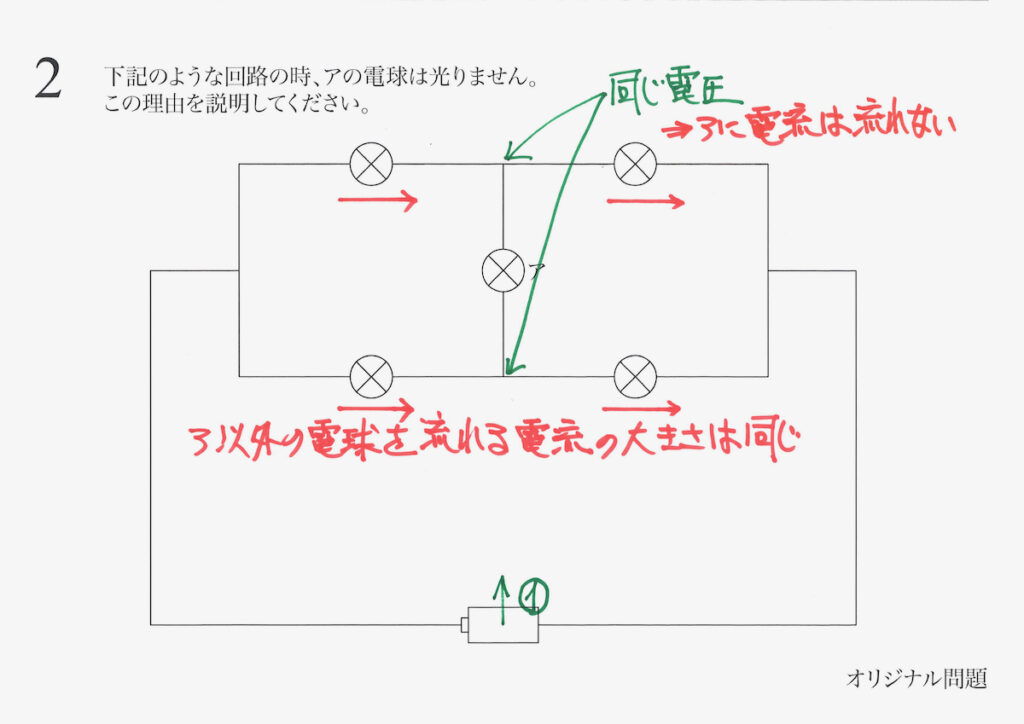

そして、最難関校・独自の校風を持つ学校の出題者は「新しい問題」を出します。

それによって、受験生たちの「考える能力」を問おうと考えています。

「出題する側=教員」の立場からすると、自分の学校の過去問はある程度把握しているでしょう。

特に「同等の他校の最近〜過去問」は、ある程度チェックせざるを得ません。

他の学校は

どのような問題を出しているのかな・・・

場合によっては、塾などの模試もチェックする必要があるかもしれません。

進学塾は

どのような模試をしているのかな・・・

自分が一生懸命考えた「オリジナル問題」が「どこかの問題と似てしまった」は避けたいです。

実際に「参考にした」や「少し真似る」ことも多少はあるでしょう。

今年は

どのような出題にしようか・・・

その結果、必然的に、

新しい問題を

工夫して出題しよう!

「新たな問題を」という傾向が強まってゆきます。

「今までの問題とは違うタイプ」を求めると、受験対策が多様化してゆきます。

それだけ「中学受験の子どもたちも大変」なのが、現代中学受験生たちかもしれません。

この中、「本質的なこと」と「基礎をしっかりと」を徹底してみましょう。

多くの問題対策をするよりも、本質的・効率的に学力が上がるでしょう。

算数は基礎を学んだら、一題一題をしっかりと理解すると良いでしょう。

「一題一題をきちんと理解する姿勢」は、「考え方をしっかりと自分のものにする」ことにつながります。

「一題をしっかり取り組む」ことは「十題をほどほどにやる」よりも遥かに思考力が鍛えられます。

ぜひ、「しっかりと吸収する姿勢」で算数・理科の問題に取り組んでみましょう。

すると、長期的に総合的な学力が身につくでしょう。

そして「自ら考える力」は受験を突破する力だけでなく、将来大いなる力になるでしょう。

次回は上記リンクです。