前回は「暗記のおすすめ勉強法〜暗記に対する姿勢・無理に覚えようとしない・語呂合わせより流れを理解・効率的に覚える・歴史上の人物を自分で想像・イメージ・「なぜだろう?」の姿勢・興味を持って記述対策〜」の話でした。

「暗記は苦手」から「暗記は得意」に:「歴史の時間」を実感

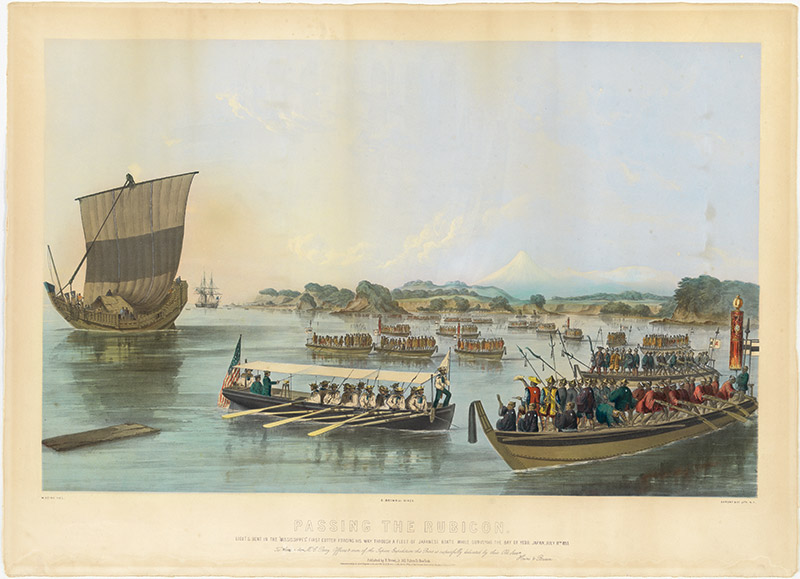

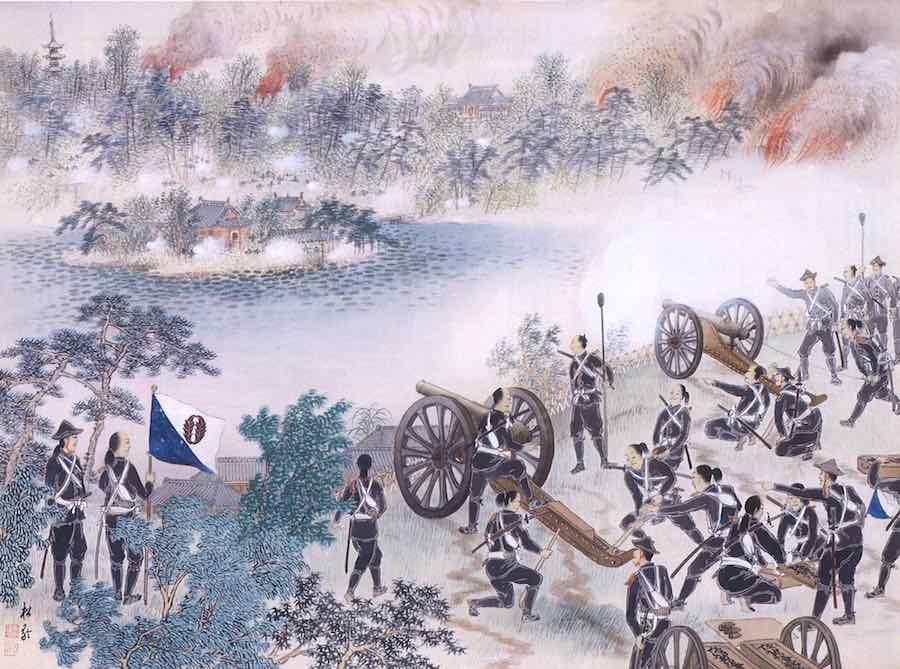

大きな出来事が立て続けに発生する幕末・明治維新。

大勢の人物が登場して、1853年〜1868年の約15年の間に、激動の時代を迎えます。

あまりに目まぐるしく変わり、数多くの人物・出来事が登場します。

たかだか15年の間に、「日本全国が揺れた」とも言えるこの時代。

歴史を学ぶときは、なんとなく「遠い時代」と考えてしまいます。

登場する人物・出来事に対しては、「遠い世界での話」のように感じられる方もいるでしょう。

男子小学生

男子小学生それはそうでしょ・・・

全然違う時代だから・・・

スマホもパソコンもない幕末・維新の時代。

「生まれた時にはスマホがあった」小学生の方々からすると、

ちょっと

想像できない・・・

当時の状況がイメージできないかもしれません。

幕末・維新の時代と現代では、「時の流れる感覚」が違ったでしょう。

それでも「15年間という時間の流れ」は、それほど大きくは違わないでしょう。

小学校6年生の中学受験生にとって、「明確な記憶がある」のは、4歳くらいかもしれません。

すると「4歳から12歳まで、おおむね8年間の自分の歴史」があります。

家族でどこかに旅行に行った「楽しい記憶」がある方も、「一つの歴史」です。

例えば、「この8年間の歴史」を考えてみましょう。

新型コロナもパンデミック、ウクライナ戦争など世界で見ると、大きな事件がたくさん発生しています。

幕末・維新の時代と現代では、情報の流れる速度が全然違い、日本と世界のつながりも全く異なります。

その点で「単純比較は出来ない」です。

現代をあえて、日本限定の「日本史=日本の歴史」で考えると、「幕末・維新の時代より穏やか」です。

確かに、幕末・維新の時代と比較したら、

それほど大事件は発生していないね・・・

たくさんの人が登場して、

次々事件が発生する幕末と現代は全然違う・・・

現代ならば何かあれば、ちょっとメールしたり電話しますが、当時はスマホも携帯もありません。

そのため、大事なことは「手紙で知らせる」か「人を介して伝える」が主な方法でした。

時間の流れ・社会状況などから、「ある時代と現代を比較」するのは非常に難しい側面があります。

それでも、「現代の15年」と「幕末・維新の15年」を比較してみる姿勢は理解を深めるでしょう。

人物像を思い浮かべる姿勢:歴史は個性的人物たちが織りなす物語

歴史が得意な方は、歴史を考えるのは楽しいでしょう。

日本史に限らず、歴史は大体は「人間関係の話」です。

別サイト「新歴史紀行」では、歴史の話をご紹介しています。(上記リンク)

誰と誰が仲良くなって、仲間(派)ができて、今度は仲が悪いグループと戦って・・・

大体この流れで、それは世界を舞台にしても似たような構図です。

歴史は「個性的人物たちが織りなす物語」です。

歴史は

あまり得意ではなくて・・・

歴史が苦手な方は、まんがやテキストを読みながら、人間模様をイメージしましょう。

・歴史は個性的人物たちが織りなす物語

・人間関係・人間模様をイメージ

無味乾燥な年号や出来事も、少しずつ生命力を持ってくるでしょう。

試験当日まで、まだまだ時間があるので間に合います。

物語や人間模様を思い描いて、少しでも歴史は得意になりましょう。

効率的に暗記:人間模様をイメージ

志望校が記述式で、

あなたの意見を

書いてください。

このような問題を出す可能性があります。

意見と

言われても・・・

ここで、「イメージすること」はとても役立ちます。

1990年当時の日本が「どう思われているか」を問う問題の考え方を、上記リンクでご紹介しています。

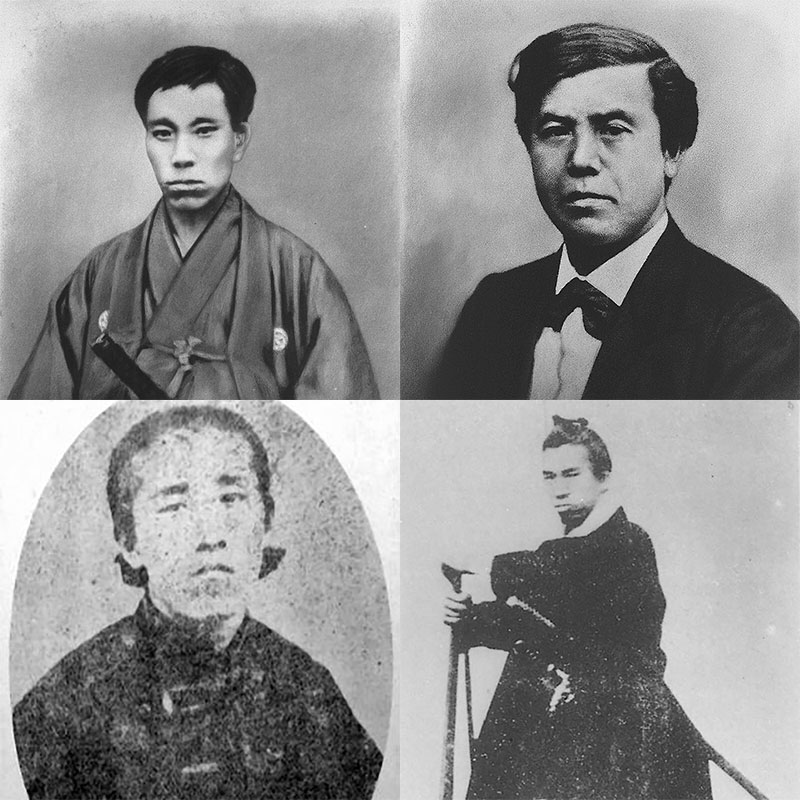

明治維新直後の「征韓論争による西郷隆盛・板垣退助たちの下野」という出来事がありました。

後の西南戦争へとつながる大事件です。

この征韓論争は、実は西郷隆盛がボスの政権と岩倉・大久保たちとの間の政争の様相が強いです。

当事者の西郷隆盛はともかく、なぜ板垣退助たちまで一緒に下野する必要があったのでしょうか。

おいどんは、

もう辞めるごわす!

西郷と板垣は出身も薩摩・土佐で異なり、そもそもそれほど関係は深くありません。

政府の手続きを経た事項を

勝手に覆すなど、許されん!

こんな馬鹿げた茶番が

あるのか?

下野は自らの政治生命に大ダメージを与えますから、実行するのは、かなり大きな度胸が必要です。

西郷と大久保が「考えていた未来」の違いを、上記リンクでご紹介しています。

なぜ、板垣たちは西郷と運命を共にしたのでしょうか?

こういうことも「自分なりに」考えてみると面白くなります。

板垣退助は、のちに参議になり、下野後には自由民権運動の首領となります。

板垣死すとも、

自由は死せず!

明治に入ってなんとなく「文官的扱い」の板垣退助。

実は、板垣は明治維新の際、乾退助という名前で、土佐藩の軍隊を主導したバリバリの武闘派です。

戊辰戦争の時は、私は土佐藩士を率いて、

西郷さんたちと一緒に戦ったのだ。

銃弾の中を戦い、

必死に徳川家を倒した。

実際、板垣(乾)退助は屈強な土佐藩士たちを率いて最前線で戦争を戦い続けました。

その時、多くの同志が

亡くなった・・・

後方に引っ込んでいた

大久保たちと一緒にするな!

バリバリの軍人であった板垣にとって、

大久保は戦場に

出たことが、ほとんどないだろう!

・・・・・

「軍人ではない」大久保は「合わない存在」だったかもしれません。

土佐藩は、坂本竜馬や中岡慎太郎も輩出した、幕末維新期の重要な藩です。

薩長土肥ではなく薩長・土肥

軍事的能力はかなり高く、本来であれば明治政府の陸軍の中心人物であるべきでした。

ところが、維新政府の薩長派閥に阻まれてしまいます。

軍事能力が高く、大きな実績があった板垣(乾)退助。

維新後も一定の影響力を有する土佐藩の殿様・山内容堂からも可愛がられていた板垣(乾)退助。

「有能で実績がありすぎる」板垣は「邪魔」なので、長州閥の山縣有朋たちが板垣を排除します。

乾(板垣)は

目障りだ・・・

奴(板垣)は

所詮は土佐で、我が薩長とは格が違うわ!

こう考え、乾(板垣)を陸軍へ行かせなかったのです。

板垣は、憤懣やるせない気持ちだったでしょう。

「薩長土肥」と言っても、

所詮は「薩長」じゃないか!

俺たち、

土佐や肥前は脇役なのか・・・・・

倒幕(討幕)戦を最初から

戦ったのは、我が長州!

薩摩すら、

「途中から乗ってきた」のだ!

土佐も肥前も「途中参加組」だろう。

勘違いするなよ!

山縣有朋は意地悪でちょっと陰険な感じもしますので、彼は当時あまり人気がなかったのです。

なんか

子どもっぽい・・・

山縣さんって、

小学生みたい・・・

維新時の各地の戦場で「銃弾の中を駆け巡った」西郷と板垣。

明治維新の「同志のような関係」にあったのです。

これは「征韓論争」の「一つの側面」です。

色々と想像してみると、歴史上の人物が生命力持って躍動しませんか。

結構

面白いかも・・・

歴史上の大人物たちも、意外とこういう子供っぽいことで揉めたりしているのです。

自分なりに

これは

なぜだろう?

「なぜ?」を考えてみることは、思考力を鍛えます。

歴史は人間がつくり出すもので、生きています。

単に「西郷隆盛」「薩摩藩」「征韓論」と言葉を「ただ暗記する」よりも楽しくなります。

そして、こういうイメージを持つと記憶力も向上して、暗記力が上がります。

これで、

征韓論や西南戦争の人物・年号は頭に入ったよ!

暗記力がアップすると、選択問題・記述問題の得点力もアップします。

まだ当日まで時間がありますので「暗記は苦手」方こそ、ぜひこういう学び方をしてみましょう。

ぜひ大事な事はこのように覚えて、知識を蓄えてゆきましょう。

次回は下記リンクです。