前回は「歴史・地理の記述問題の書き方〜見慣れない言葉を見つけた時・マークしてチェック・松下村塾と吉田松陰・他の選択肢も復習して学力アップ・適塾と鳴滝塾〜」の話でした。

前座の選択肢問題より本題の記述問題を重視

前回までは、選択肢の問題でした。

ここから、武蔵中学らしい「記述式」問題になります。

本当は、出題者は、

出題者

出題者私は、

受験生にこれを問いたい・・・

このように考えており、「ここから本題」で前回までの部分は「前座」です。

今は変わったかもしれませんが、武蔵中高の学校の中間・期末試験では「ほとんど全て記述」でした。

「ほとんど記述」の武蔵中の過去問(1990年)の考え方を、上記リンクでご紹介しています。

武蔵中高にいた筆者は「選択式問題」というのは社会の試験では、ほとんど出会ったことがありません。

社会の試験では、

ほとんど全て記述でした。

筆者が中高生だった頃の武蔵中高は、「社会科に最も特徴的な教師・教員がいた」時代でした。

現在の武蔵中高が、1990年代の風土を保持しているのであれば、社会科の教師・教員は、

本当は、

全部記述にしたいんだけど・・・

「全部記述にしたい」のが本音でしょう。

一方で、「全部記述」は小学生にはとても負担です。

大人だって、

下記の問題に、

文章で答えてください。

「文章で答えてください」と言われたら、

えっ・・・

その「分野が得意」な方以外は、「結構大変なこと」です。

その「結構大変なこと」を、中学受験生である小学生にやってもらうのは大変なので、

前座の選択肢問題で、

少し慣れてもらおう・・・

「前座の問題で導入」というのが、問題作成の経緯でしょう。

前回までの選択肢の問題は、様々な難易度があり、分からないと

あっ・・・

分からない・・・

この分、得点が

減る・・・

少し気が滅入ってしまう方もいるかもしれません。

模試ならば、「配点通り」に採点されるので「選択肢での失点はそのまま」です。

武蔵中学の本試験の際には、採点者が重視しているのは「記述」です。

ですから、選択肢の問題でちょっと分からないことがあったら、

これは、分からないけど、

記述で頑張れば良い!

こう思って、記述をしっかりとやってみましょう。

武蔵中学の本試験でも、「選択肢での失点」は影響するでしょうが、記述が良いと、

おっ、

良いこと書くね!

ポンと良い点数が入るでしょう。

他の記述式メインの麻布中なども校風にもよると思いますが、「似た傾向はある」と考えます。

学校・学校制度と軍隊:自衛隊のイメージ

問3に進みます。

本題に入ってきました。

ここからが「問題作成者が問いたいこと」です。

学校教育と

軍事・強兵に関して、問いたい・・・

これまでの選択肢の問題は「前座」でしたから、「考えられること」を積極的に書きましょう。

欧米と比較して、きちんとした学校制度のなかった日本。

英国のオックスフォード大学は、11世紀末にその基礎が作られました。

世界の大学ランキングでトップ10に常に入る、世界有数のオックスフォード大学。

11世紀末の頃、日本は、まだ平安時代で「学校を創設する」気配もありませんでした。

平安時代の日本は、「源氏物語」を著した、極めて知的レベルが高い紫式部のような方もいました。

一定のレベルにあった日本の学問でしたが、「学校」という発想自体なかったでしょう。

米国ハーバード大学は1636年設立であり、世界ランキングトップになることも多い大学です。

ハーバード大学設立の1636年の2年後の1638年には、日本では島原の乱が勃発しています。

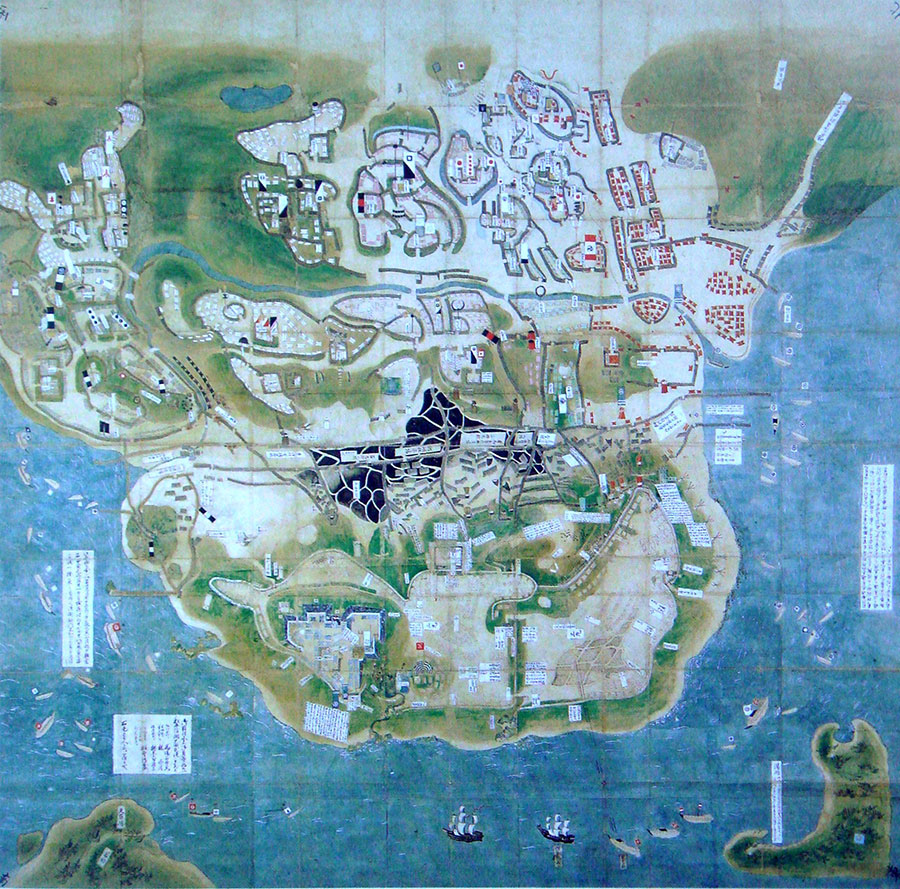

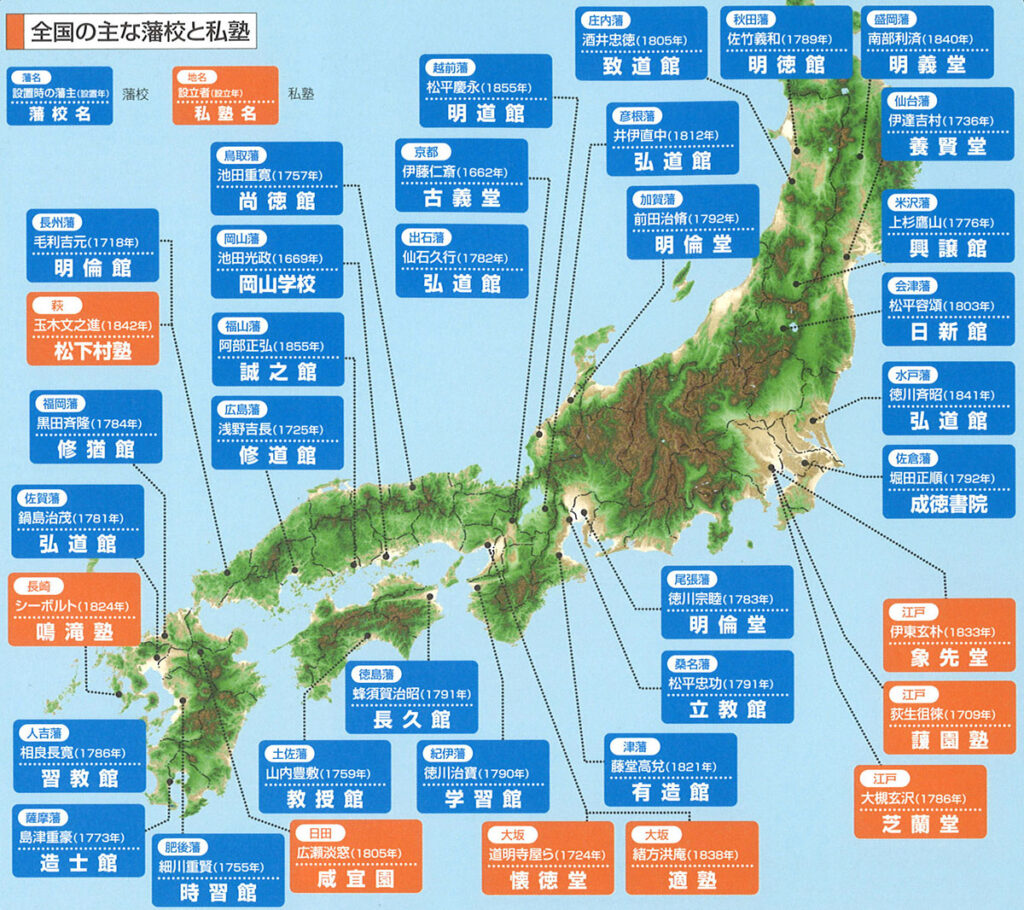

そして、各藩の藩校・私塾が江戸時代中期以降増えてゆきました。

欧米に対して、日本は「藩校が高等教育機関」とは言え、欧米とはだいぶ異なった「機関」でした。

欧米のように体系化された学問・研究組織ではありませんでした。

「学校制度の創設」は、明治政府にとって最重要課題の一つだったのです。

とにかく、政府を挙げて

欧米の知識を吸収を推進!

そして、学校教育と富国強兵の関係のうち、「強兵」との関係です。

「富国」との関係は非常に分かりやすい面があります。

欧米の最先端知識を導入して、

産業を活性化!

を目指し続けた明治政府以降の日本。

「強兵との関係」は良い問題です。

正式な軍隊がなく、憲法9条のある日本では「問いにくい問題」です。

「兵」と言われても、

軍隊のイメージが難しい・・・

「富国」は、イメージしやすいです。

「強兵」は身近なところに軍(兵)がいませんが、自衛隊をイメージしましょう。

「軍」という存在そのものを否定し続けている現代日本。

第二次世界大戦での日本の話は、小学校の歴史ではサラッとしか触れられません。

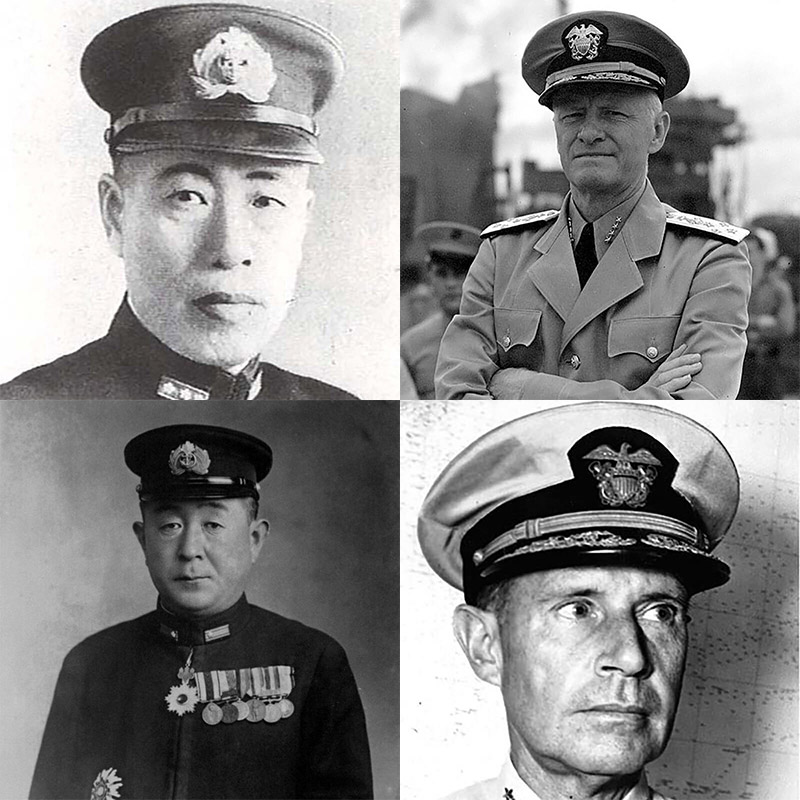

威人紀行・山口多聞で、ミッドウェー海戦前後の状況の話を、上記リンクでご紹介しています。

「軍」のイメージも端的にわかると思うので、こちらの話をご覧ください。

軍隊・自衛隊の方は、どんな感じでしょうか。

なんか

強そう。

災害の時などに、

一生懸命救助活動しているね。

軍隊・自衛隊の方は、まず強くなければなりません。

「しっかりした体づくり」や「適切な身体・運動能力の向上」などが大事です。

みんなで救助したり、

戦う(防衛)から・・・

一緒に行動できる

協調性が大事!

山崎直子さんの自衛官だった父親から「協調性とチームワークを学んだ」そうです。(上記リンク)

そこで、「集団で行動するチームワークを身につける」や「協調性や規律を学ぶ」ことが大事です。

チームワーク・協調性に大事なことはなんでしょうか。

う〜ん

なんだっけ・・・

あまり難しく考えず、「みんなで放課後に遊んだこと」を思い出しましょう。

遊ぶには、

場所の確認が大事!

後は

時間も大事。

そこで、「場所や時間を確認して、しっかり守ること」が集団活動では大事です。

「学校教育と強兵との関わり」なので、学校教育でこれらを育成することが大事です。

後は、これらの内容を元に、自分で文章を書いてみましょう。

・全国で強兵を育てるために、しっかりした体づくりや適切な身体・運動能力の向上と同時に、集団で行動するチームワークを身につけるための基礎的能力の育成をする役割

・全国一律に広く日本の兵士を育て上げるために、頑健な体づくりや協調性と規律をしっかり学び、日本を守る強く頑健な強兵としての基礎的能力を育てる役割

模範解答と記述:真似て書く練習

問題では「例を一つ」なので、これらのうち一つ二つでも良いでしょう。

なかなか、模範解答のように

書けないよ。

ちょっと

難しい・・・

模範解答はプロの方が書いているので、上手くまとまっています。

そして、模範解答を作成しているプロの方は、長い時間をかけて作成しています。

そのため、「模範解答を中学受験生の小学生が書くのは、非常に困難」です。

そうなんだ・・・

難しいんだ・・・

ですから、「模範解答のように書ける」のは難しいので「参考」にしましょう。

・模範解答のような答案は、採点者は求めていない

・ポイントを押さえながら、小学生らしい文章の方が良い

実際に、自分でまとめた文章を書いてみましょう。

そして、模範解答も書いてみましょう。

この時、記述に慣れていない方は、「そのまま丸写し」でも良いでしょう。

その際「ただ丸写し」ではなく、

そういうこと

なんだ・・・

こういうことを書くのが

大事なのかな・・・

記述のポイントを自分なりに考えながら、書いてみましょう。

目で読んで、

そうなんだ、

ふ〜ん・・・

このように「わかったつもり」になっても、学力は向上しません。

「描くこと・書くこと」をしっかりやってみましょう。

書いている内に、こういう記述式に慣れてゆくでしょう。

次回は下記リンクです。