前回は「記述問題への効果的対策〜「書けない」や苦手を克服・極めてハイレベルな中学受験の記述問題・大人も「書けない」記述・出題者の気持ち・自分が出題者と想像〜」の話でした。

「理解している日本語」なのに難しい記述

hs08JG21mt多くの方が「難しい」と感じる記述問題。

男子小学生

男子小学生記述って、

難しい・・・

自分で答えを書くのが、

なかなか出来なくて・・・

「記述が難しい」と感じるのは、むしろ当然なのです。

「自分で書く」というのは、「意外と難しいこと」なのです。

「曲を作曲する」とか「建物を設計する」のは、専門家でなければ出来ないでしょう。

「作曲する」には、基本的に「楽譜を作る・描く」ことが出来る必要があります。

「設計する」には、基本的に「設計図書を作る・描く」ことが出来る必要があります。

一方で、「文章を書く」は誰でもできそうです。

とりあえず、日本語を適切に理解している小学校六年生の皆さんなら、本来は「書けるはず」です。

「書く対象」である日本語は、かなり理解しているので、「記述問題は書けるはず」です。

でも、「文章を書く」のは意外と難しいことなのです。

皆さんが色々な本を読んだ時、

ここはこうしたら、

もっと良いかも・・・

など、「自分なりの書き方・描き方が思いつく」ことはありませんか。

そういうことはあったよ。

「僕なら、こう書くかな」とか・・・

私も、好きな童話を読んで、

「こう描いたら」と感じたことがある・・・

「ある文章」に対して、「こうしたら良いのでは」と考えることは比較的容易です。

ところが、「その文章を一から全て書く」となると、どうでしょうか。

それは

絶対無理でしょ!

とても、

出来ない・・・

なんでも「少し変更する」のは簡単でも、「最初から作る」のはとても大変なのです。

まっさらな紙や罫線が引かれた解答欄に対して、

答えを選ぶのではなく、

自分で表現して下さい。

このように言われたら、多くの方が戸惑うのです。

hs08JG13mt「知っていれば、ある程度できる」選択問題は、まず「知識を増やす」ことが具体的対策になります。

ただ、「知識を増やす」のは限度があるので、「合理的に考えて、答えを絞る」考え方も大事です。

一方で、記述は「具体的対策が見えにくい」ので、「難しく感じてしまう」傾向があります。

「しっかり書いて・描いて」理解力強化

記述に関しては、様々な勉強法やコツが提唱されています。

それらの勉強法も良いかと思いますが、ノウハウ・勉強法に頼るよりも実践するのが良いでしょう。

「実践する」とは、「ノウハウよりも実際に書いてみる」ことです。

中学受験〜大学受験に関しては、実に様々な書籍・動画などの教材があります。

ネット社会となった今、あまりに情報が多すぎて受験生は、

どれをやったら

良いのだろう・・・

このように、多くの方が途方に暮れてしまうでしょう。

あまりに多くの情報がある中、

こういう問題は

こう考えるのがポイント!

と説明を受けても、問題数も多すぎて、しっかり理解することは大変です。

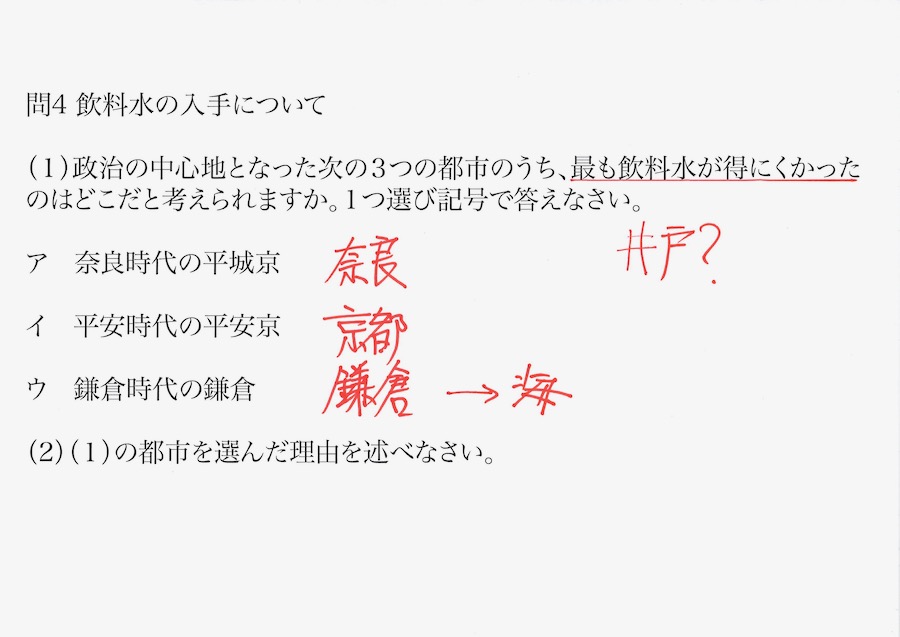

理科や社会の記述問題では、「何をどう表現するか」が大事なポイントです。

この点から考えると、「何をどう考えるか」が大事な算数と共通点があるでしょう。

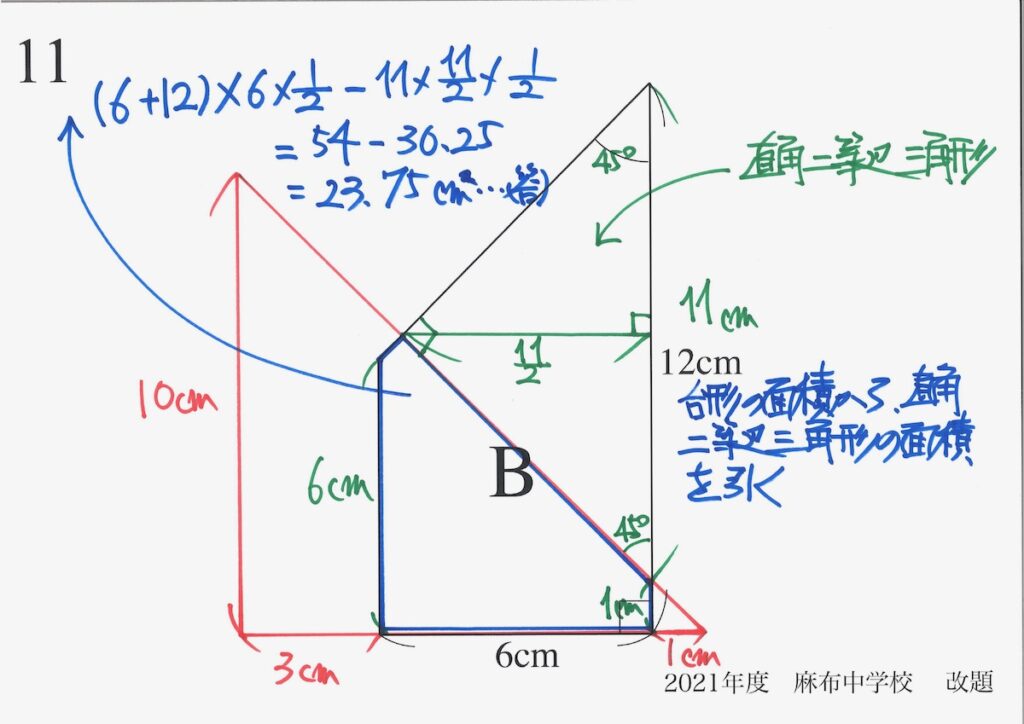

図形問題でも、てんびん算でも「コツ・勉強法」があります。

特に図形問題では、「どのような補助線が良いのか?」という議論になりがちです。

そして、

この補助線を引くことが、

問題解決の突破口!

このように説明を受けると、

この補助線に気づかなければ、

解けないのかな・・・

このように感じる方が多いでしょう。

そう・・・どうやったら、

あの補助線に気づくのか、悩む・・・

確かに「良い補助線」や「考えやすい補助線」があり、「あまり効果がない補助線」もあります。

筆者が中学受験生の時、自分より遥かに算数が得意な方々を見て、

どうやったら、この補助線に

気づくんだろう・・・

このように思い悩んだ経験があります。

そのため、その「悩む気持ち」は、とてもよく分かります。

この図形の補助線に関しては、「この補助線に気づくコツ」よりも大事なことがあります。

それは、「自分で様々な補助線を引いて考えてみる」ことです。

そして、

なぜ、この補助線の方が

効果的なのだろう・・・

このように考えてみましょう。

ノウハウ・勉強法に頼るよりも、「しっかり書いて・描いて」理解力を強化する方が良いでしょう。

記述問題への対策とコツ・勉強法:「考えたこと」「感じたこと」を書く

それでは、具体的に記述問題の勉強法とコツを考えてみましょう。

記述問題の採点基準は、「多くは出題者次第」であると考えます。

麻布中学では、移民問題に関する独創的な出題がありました。

日本に働きに来た外国人と

その家族の人権を守るために・・・

どのような政策や

活動が考えられますか。

移民問題に関して、十分に知っている小学生は少ないでしょう。

そもそも、大人だって「十分には知らない」ことです。

陸続きの欧州やアメリカ大陸と全く異なり、島国の日本。

日本人にとっては「移民」というのが、なかなか実感できないのです。

そこで、難しく考えずに、「自分が移民だったらどうするか、どんな気持ちか」を考えてみましょう。

それは

難しいよ・・・

仮に、日本から脱出して米国に移民としてゆくとしましょう。

まず困ることはなんでしょう。

言葉が

分からないと辛いね・・・

今は、翻訳機などがあるので便利ですが、やはり言語の障害は大きいです。

そして、風習・文化・食事などの違いの影響も極めて大きいでしょう。

さらに、「移民」ということは「当面、自分の立場が不明確」なのです。

これは、本人にとっては、非常に厳しい事態です。

そんな事態になったら、

すごく困りそう・・・

自分が移民だったら、

まず、どこに住むの?

みなさんは普通に「住む家」がありますが、移民はまず「住む家」に困ります。

知人や親戚が一時的に泊めてくれるかもしれませんが、各国は自国の居住者を管理しています。

しっかり管理しないと、犯罪など思わぬことが発生するかもしれないからです。

自分が移民だったら、

困ることがたくさんあるね。

親戚や知り合いが

いなかったら、とっても大変・・・

歴史など「知っていること」を元に記述で書くときは、ある程度の知識が必要です。

年号並び替えなどの問題(上記リンク)では、「守護・地頭」に関して基本的知識が必要です。

これに対して、時事問題の記述では、ニュースや新聞でなんらかのことは知っていることが多いです。

知っていることと、

知らないことがあるよ。

時事問題などの記述では「知っていることを元に」という場合があります。

出題者は、「知っていることを元に」として「答えやすくしている」のです。

そういう時、「知っていること」がなかったら、どうですか?

それは

何も書けない・・・

そう考えるのが、普通だと思います。

じゃ、

どうするの?

「知っていること」がもしなかったら、「知っていること」を自分で考えてみましょう。

でも、考えて間違っていたら、

どうするの?

世の中のことは、「報道されていることが全てではない」のです。

新聞やニュースで「知っていること」があれば、それを書けば良いでしょう。

もし、「知っていること」がない場合は「こういうことが考えられる」と思うことを書いてみましょう。

間違っているかもしれないから、

それがちょっと・・・

誰しも「間違ったら嫌」ですが、「書いてみる」姿勢が大事です。

「知らなかった」けど「考えて書いたこと」が「合っている」可能性もあります。

あまり考え過ぎずに、「知っていること」でも「考えたこと」「感じたこと」でも書いてみましょう。

そういう積極的姿勢が、記述問題では最も大事なことだと思います。

次回は下記リンクです。