前回は「学力・成績アップの方法・ポイント〜繰り返し問題をしっかり理解・「考え方」を吸収・解法や考え方を「吸収する」・スポンジのイメージ・「予習」優先か「復習」優先か・繰り返し取り組む問題〜」の話でした。

図形問題出題が多い理由:色々な補助線

今回は「図形問題攻略法 」です。

最難関校・難関校で図形問題が多いのは、下記のような理由があります。

・図形には様々な性質・定理が知られていている。

それらの性質・定理に少し手を加えれば問題が作成できる。

出題者側からすると、問題を作成するのが「比較的簡単に出来る」傾向がある。

・問題作成が「容易」であっても、解くのは難しい問題が多い。

図形問題は、補助線など様々な方法が考えられ、受験生の思考力を問うには最も良い。

・中学では解析的な「代数」と図形の「幾何」に大きく分かれる。

文章題は基本的に代数的発想で、幾何の能力を問う図形問題は中学以降の数学の適性を測れる。

他にも理由がありますが、多くは上記の3つが理由です。

図形問題は、解けると楽しいです。

男子小学生

男子小学生そう!

良い補助線がわかると、嬉しい!

解けないと「壁に当たった感じ」で困るかもしれません。

そう・・・

進まなくなって、困ることがある・・・

分からない時は、

全然進まない・・・

受験を突破するためにも、図形問題は得意にしたいです。

うん。

得意にしたい!

でも、

どうやったら得意になるの?

今回は、図形問題が解けるようになる考え方をご紹介します。

図形問題攻略法:全体を描いて学ぶ

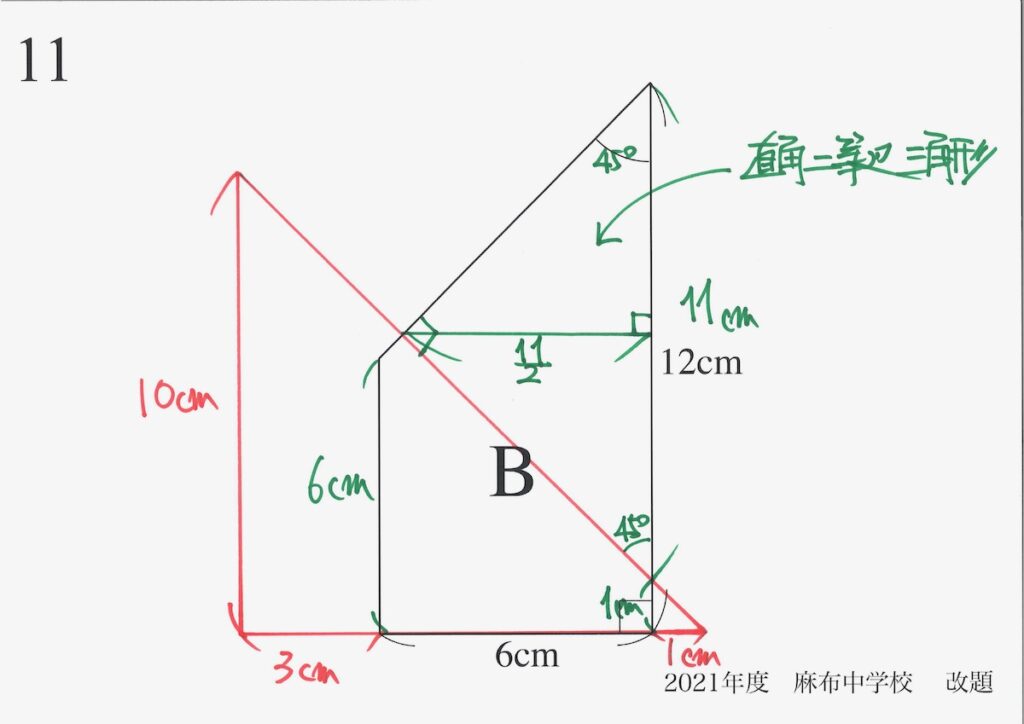

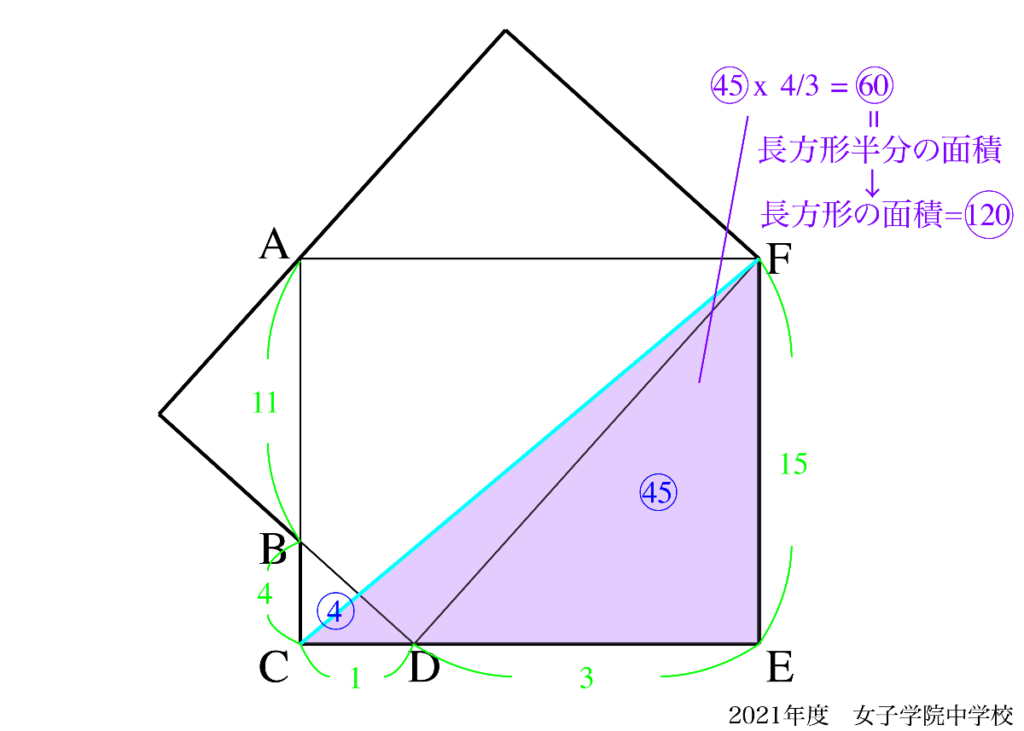

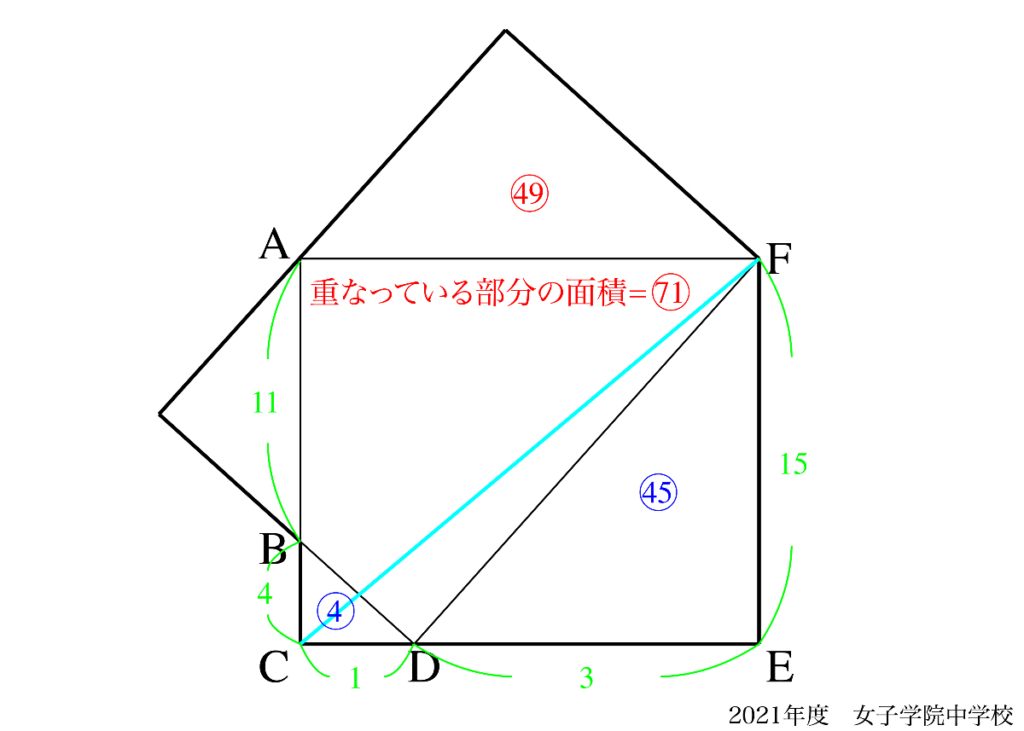

問題1の解法を、上記リンクでご紹介しました。

最も本質的かつ考えやすい補助線(解法A)と、少し遠回りな補助線(解法B)があります。

この時、問題文の一部に記載されている図形に「補助線を入れるだけ」方が多いでしょう。

問題の図形が

プリントされているから・・・

そこに線を入れたり、

同じ角度とか書くよね・・・

試験・テストの時は、「問題文の図形に描きこむ」で良いでしょう。

ここで、自分で勉強する際には、図形全体を書いてみましょう。

全部、

自分で描くの?

問題文の図形を

使えば、良いんじゃない?

試験の際には時間がかかるので、「問題文の図形に描く」ようにしましょう。

実際、問題文の図形は「ある程度正確」なので、自分で改めて描くよりも良いです。

では、

なぜ、勉強するときに「全部描く」の?

それは、「全体を描いてみると、色々と気づくことが多い」からです。

ふ〜ん、

そうなの?

例えば、上の図形問題には補助線が二つあります。

解法Aの方が「良い補助線」ですが、解法Bでも解けます。

こういう(解法A)の

補助線に気付けるようになろう!

こう教わると、

この(解法A)の補助線に気づかないと、

問題が解けないんだ・・・

「他の補助線では解けない」と感じる人が多いかもしれません。

うん。

僕はこの問題解いて、そう思ったよ。

この(解法A )の補助線が

引けないと、解けないって・・・

解法Aの補助線の方が、「考えやすく、解く時間も短い」です。

解法Bの補助線だと、「少し考えにくく、解く時間が少し長い」かもしれません。

それでも、「解法Bでも解ける」ことは大事です。

良い補助線が

思い当たらない・・・

手が止まるくらいなら、解法Bで一生懸命考えて答えに至った方が良いのです。

確かに

そうかも・・・

図形全体を描いて学ぶ:センスよりも勘を磨く

ぜひ、全体の図形を描いてみましょう。

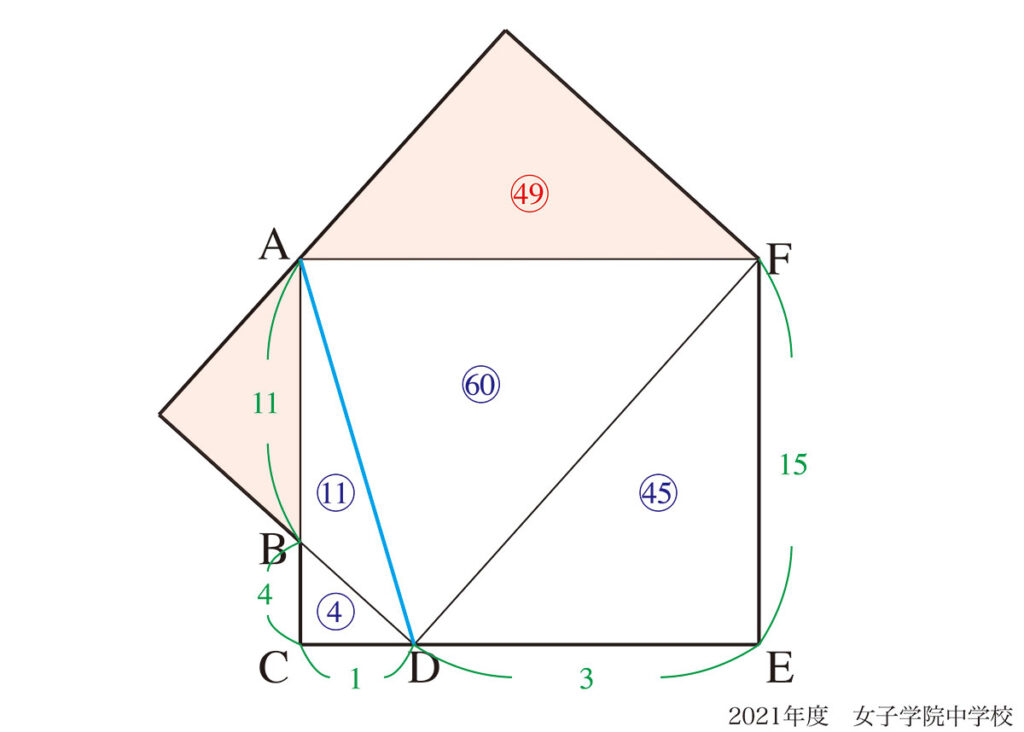

二つの長方形を描いて、「A,D,Fできれいに辺上になるように描く」のは、なかなか難しいです。

描こうと

してみたけど・・・

実際に描いてみると、

こんなに難しいんだ・・・

難しくて、

ちょっと無理かな・・・

綺麗に描ければ良いですが、線が少し曲がっていてもいいでしょう。

上手く描けなくてもOKです。

「見れば簡単そうな図形」を「実際描くのが難しい」ことに気づくことも大事です。

ノートでなくても、大きめの紙に堂々と描いてみましょう。

ノートよりもA3等のコピー用紙の方が、試験問題の状況に近くて、勉強には良い面もあります。

「描くことで分かること」は、たくさんあります。

描いているうちに、

あっ、

そういうことだったんだ!

と新たな発見」があることが多いです。

頭でわかっているつもりのことでも、「描いてみて、描いてみて初めて気づくこと」は沢山あります。

ここは、

こうなっているんだ・・・

試験本番や模試では、時間短縮のために「問題文にある図形に描きこむ」で良いでしょう。

学ぶプロセスにおいては、ぜひ、時間がかかっても「図形を描く」をやってみましょう。

どんどん描いて、図形問題を得意にしましょう。

次回は下記リンクです。