前回は「歴史・地理の記述問題が「書けない」から「書ける」へ・解答例と対策〜前の問は後の問のヒント・イメージして考える・奥様とキュリー夫人・戦前の時代と女性の社会的役割・自分の考え方を大事に〜」の話でした。

日本と米国とドイツの学校制度:簡単にまとめて比較

今回は、問5に進みます。

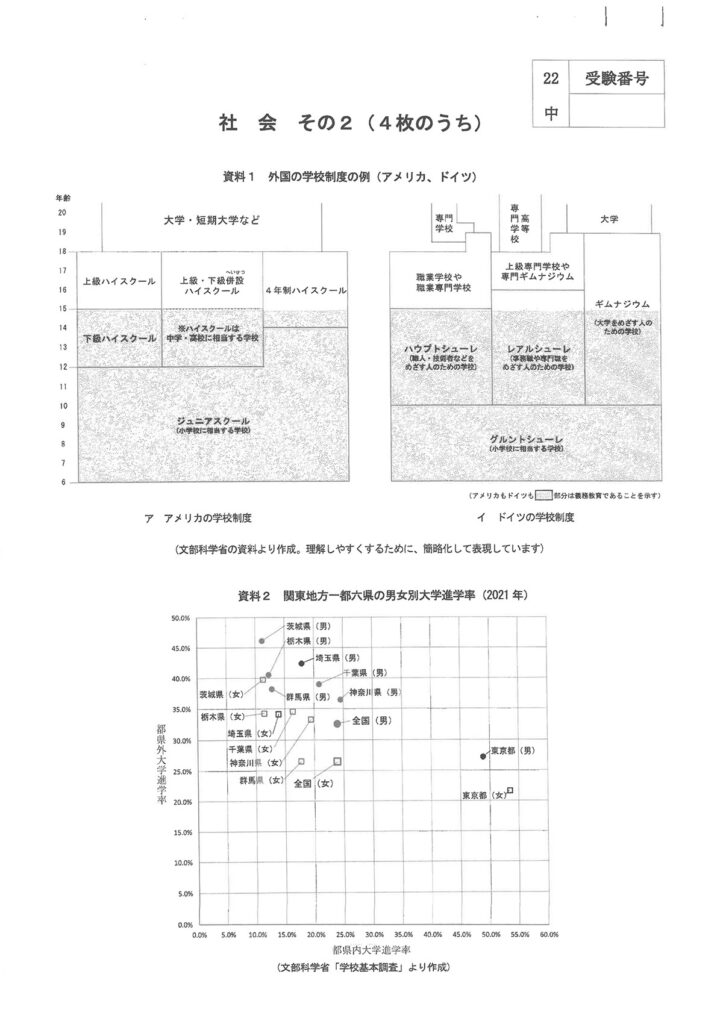

日本と米国、ドイツの学校の仕組みの比較です。

この問題は、新鮮味があって海外、特に米国・ドイツと比較するところが良いです。

まず、米国は大学などの教育が、世界の最先端であり続けています。(上記リンク)

世界の大学トップランキング常連は、他に英国のケンブリッジ・オックスフォード大学があります。

ランキングではドイツは米英より少し劣るものの、ドイツの科学技術力は強力です。

20世紀初頭までは欧州の科学技術の中心だったドイツ。

あのアインシュタインも、元々はドイツ人です。(上記リンク)

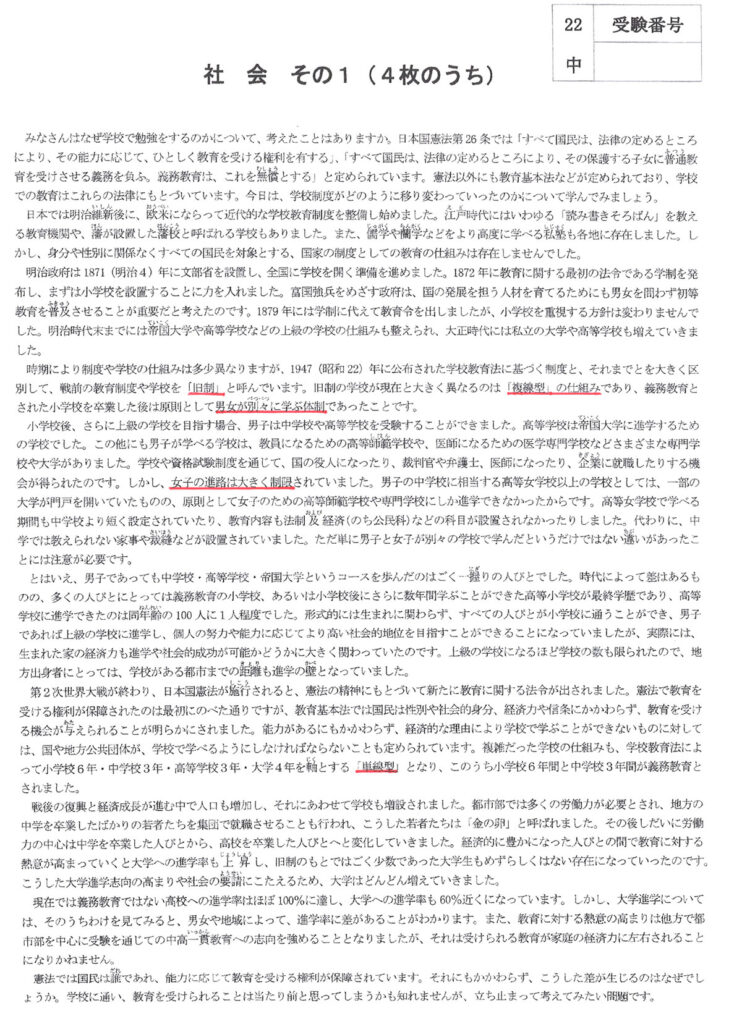

問題文では、下記のように描かれています。

戦前(旧制):複線型(専門学校・大学、男女別)

現代(学校教育法):単線型(小学校〜大学)

上記のような「まとめ」を実際に書いてみましょう。

上のは例であり、「自分なり」で良いでしょう。

このように実際に書いてみると、考えが整理されます。

問題では「日本の旧制は、米国・ドイツのどちらに近いか」です。

ここで、両国の学校制度の図を見てみましょう。

大きな違いは、米国がジュニアスクールの次が「〜ハイスクール」で似た感じです。

対して、ドイツはギムナジウムなど名称が異なります。

学校によって名前が全然違うドイツ、対して日本と似た感じの米国。

こういう「基本的な違い」にまず気づくことが大事です。

ドイツでは、早い時期で「子ども・生徒たちの方向性」が明確でした。

それぞれが「〜を目指す人のための学校」と「専門性によって別れる」ことがわかります。

旧制では「教員になるための〜」とありますから、「〜のための」が同一のドイツ型です。

答えはイ(ドイツ型)であり、旧制とドイツは「複線型」となります。

異なる点や特徴に気づく姿勢

後半の問題は、考えたことを簡潔にまとめましょう。

「単線型と複線型の違い」の最も特徴的なものは、「〜になるための」です。

つまり、複線型は専門性が高くなります。

そして、卒業後の進路が「学校によって、ある程度の範囲に決まる」ことです。

この時、

単線型 = 進路が幅広い中から選べる

複線型 = 専門性が高く、選べる進路が限定される

上のような考え方でも良いかもしれません。

ただし、この言い方だと、あたかも「限定される複線型が劣る」ような意味が含まれます。

「限定される」ことが良いことなのか、どうなのか。

女子小学生

女子小学生限定はされないほうが

良い気がする・・・

確かに

自由な方が良いね・・・

これは、様々な方の意見があるでしょう。

単線型と複線型は、「それぞれ良い面・悪い面」があるのでしょう。

何事も「良い事ばかり」ということは、「ない」のが実情です。

この意味では、

単線型 = 幅広く学び、様々な進路から選ぶ

複線型 = 早期に方向性を決めて高い専門性を学び、その中から進路を選ぶ

という内容を書いた方が、「学びとの関係」も含んでいて良いように考えます。

「限定される」ではなく、「早期に高い専門性を持つ」ことをポジティブに表現しました。

これらを、自分なりにまとめてみましょう。

模範解答例と自分の解答の比較

「単線型」と「複線型」に対して「どのような違いがあるのか」が問われています。

それに対して、上の二つの答えは「単線型」に対しては似ています。

「複線型」に対しては、「似ている面がある」もののニュアンスは大きく異なります。

「複線型」に対する解答例を、まとめましょう。

問題文に対する素直な姿勢:専門性が高く、選べる進路が限定される

やや自分の主観を入れた姿勢:早期に方向性を決めて高い専門性を学び、その中から進路を選ぶ

上の二つの解答例に対しては、「どちらでも良い」ようにも思います。

どっちでも良い、

と言われると困るんだけど・・・

結局、どのように答えたら良いのか、

が分かったほうが明快だよ・・・

受験生の方が、このように感じる気持ちは良くわかります。

最終的には、自分の答案が「点数」という数値に置き換わる入学試験。

ならば、その「点数をいかに上げるか」が最重要となります。

そうだよ・・・

記述の場合、最も点数が高くなる答えを知りたい・・・

この気持ちは良くわかります。

記述に関しては、答えの例は市販の参考書より、各校で出している過去問集の方が良いでしょう。

その方が、「問題作成者の指向性が現れた回答例」となっているからです。

「各校で出している過去問集」は、問題作成者・採点者のコメントがある場合もあるでしょう。

それらは、「各校のカラー・校風が現れた解答」であり「採点者が良いと評価する解答」です。

それらが参考になると考えますが、一方で「来年の入試の採点基準は不明」でもあります。

えっ、なんで?

各校の解答例ならいいんじゃない?

各校の回答例は「各校のカラー・校風が現れた回答」ですが、微妙なところで採点者によるでしょう。

同じ学校にいる先生方は、「似た指向性・思考性」があると考えます。

とは言っても、「先生方それぞれに考え方がある」のです。

そこで、同じA中学校の先生でも、B先生とC先生では、考え方が少し異なることがあるでしょう。

B先生が、

この回答は

とても良い!

と考えても、C先生は、

この回答はいいけどさ・・・

ちょっと、この点が足りない気がする・・・

「少し足りない」と思うかもしれないのです。

結局、記述においては、「どのような書き方が点数をたくさんもらえるのか」は「不明」です。

例えば、「事前に出題者・採点者が誰なのか分かっている」なら別ですが、それはないでしょう。

子どもそれぞれに個性があるように、先生方にもそれぞれ個性があります。

もう一度、先ほどの「複線型」の解答例を見てみましょう。

問題文に対する素直な姿勢:専門性が高く、選べる進路が限定される

やや自分の主観を入れた姿勢:早期に方向性を決めて高い専門性を学び、その中から進路を選ぶ

個人的には、後者の方が「良い解答」だと考えます。

学校教育などの場において「限定される」というネガティブな要素は、ない方が良いからです。

ただし、前者の答えの方が「問題文に対する素直な解答」です。

・最終学歴卒業時に自分の進路を決定できる単線型に対して、複線型は初等教育を卒業する時期等早めに進路を決定する必要があり、途中での変更は困難である。

・単線型では最終学歴卒業時等人生の後の方で自分の進路を決めることができるが、複線型は初等教育など人生の早い時点で自分の進路を決めることになり、早い時期から高い専門性を学ぶ

それは、「女性の進路は大きく制限」と「制限」という言葉が文章にあるからです。

そのため、「選べる進路が限定される」という表現は、「文章全体の流れに沿っている」とも言えます。

結局、何が模範解答で、

どう書けばいいんだろう・・・

満点が取れる記述の解答って、

なんだろう・・・

「模範解答」は、「作成者・採点者」しか作りようがない面があります。

記述には「ポイント」「書くべきこと」があります。

それを押さえて、表現等はあまりこだわりすぎず、自分の考えに素直に書くと良いでしょう。

・「異なる点・違い・特徴」などをしっかり押さえる

・文章の流れに応じながら、ある程度は自分の考えを入れる

次回は下記リンクです。