前回は「記述問題・社会の文章題のコツ〜状況をイメージして想像・戦時中と戦後の日常生活・「なぜですか」を考える姿勢・イメージを膨らませる・文章内のキーワードをヒントに〜」の話でした。

過去問から学ぶ姿勢

今回は、武蔵中2022年の社会の問題をもとに、考え方や過去問の学び方の話です。

主にGグループの方を対象としていますが、良い問題なので、様々な方に取り組んでほしいです。

原題は、各種過去問シリーズ等参照下さい。

過去問は「時間を限ってやってみる」のも良いですが、大事なことは「過去問から学ぶ」姿勢です。

過去問は、「志望校の出題傾向を知る」ことだけではなく、「その問題から学ぶ」様にしましょう。

過去問は、出来るだけ早く取り組んで、問題から色々と学びましょう。

「時間を限ってやってみる」のも大事な視点かもしれませんが、時間は意識しなくても良いです。

男子小学生

男子小学生えっ?過去問は時間を限ってやらなきゃ、

意味ないんじゃない?

時間を限ってやるのは、模試などで訓練するので、それで十分です。

そもそも、試験当日に受ける予定の「過去問の問題」は、時期にもよりますが難しいです。

時間を限ってやった結果、

全然

出来ない・・・

これは

どうしよう・・・

「自信をなくす」くらいなら、時間は測らないほうが良いでしょう。

まだ先の試験当日に受けるはずの問題ですから、

出来なくても

問題なし!

当日、

できれば良い!

このくらいの気持ちで、どんどんやって行く学びが良いでしょう。

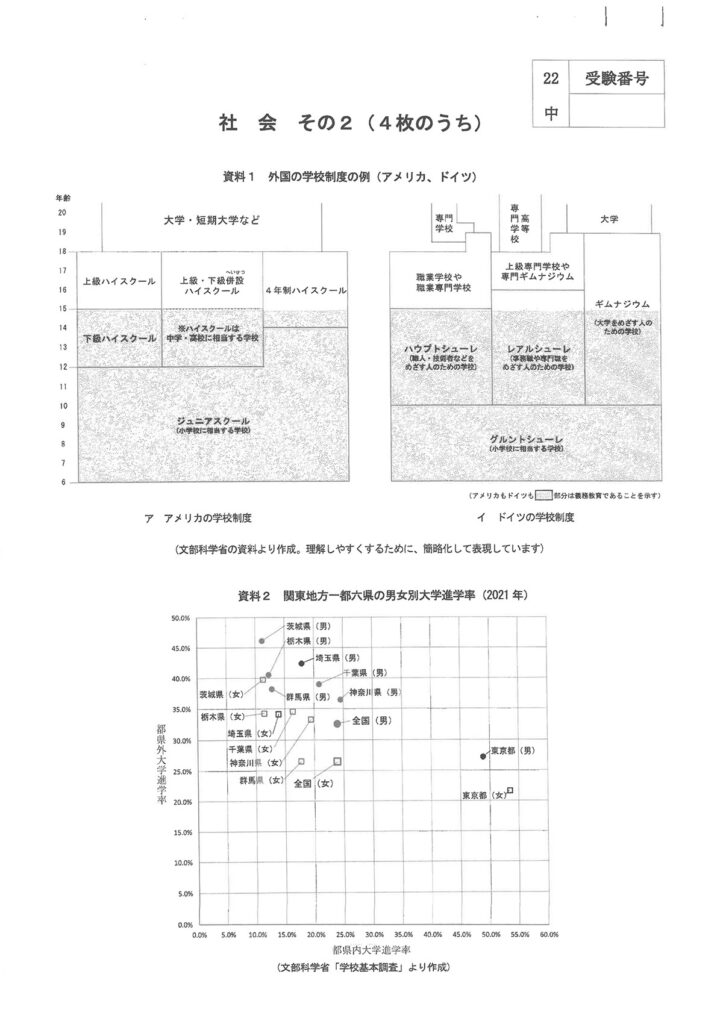

米国とドイツと日本の学校制度:図や図表を理解

この問題は、歴史的な流れから日本の教育を考える問題です。

その中で、米国・ドイツの教育との比較や、グラフを読んで考える問題があり、面白い問題です。

日本の教育の「根幹的問題」にも触れられている、非常に優れた問題です。

このような文章が出た時は、最初に読むときに「キーワード」をマークしながら読み進めましょう。

キーワードを

マークすると分かりやすいね!

赤線で引いたのが例ですが、これは「一例」です。

下線でも丸でも良いので、好きな方でマークしましょう。

・問題文は少なくとも2度読む

・キーワードに線を引いたり、◯で囲む

「複線型」「単線型」などの「見慣れない言葉・単語」が出てきたら、マークしておきましょう。

知識の復習:寺子屋と私塾と藩校

早速、問1から考えましょう。

答えは「寺子屋」です。

寺子屋

難関校〜最難関校志望者の方には、即答して欲しい問題です。

出来たよ!

次行こう。

過去問を解く際は、「答え合わせ」だけでなく「内容の確認」もしましょう。

そして、知識の再確認をすることは良い復習になります。

・「解けたら終わり」ではなく、関連する知識の復習をする

・過去問という実践的な問題の中で、具体的な知識を増強

「寺子屋」のイメージを、参考書などで再確認しましょう。

たくさんの子どもたちが集まって、切磋琢磨しています。

「読み書きそろばん」というと寺子屋ですが、実際には私塾・藩校でもやっていたかもしれません。

これら寺子屋・私塾・藩校は、現代の小学校・中学校・・・等と異なり、明確な領域はありませんでした。

西郷隆盛や大久保利通を育てたのは、郷中教育や薩摩藩の藩校でした。

そして、街中に、ある先生を中心とした「小さめの学び舎」が私塾でした。

天保年間の1830年頃に、一気に急増したのが寺子屋でした。

「教えることが好き・上手」な方が、

私独自の学びを

皆に教えたい・・・

独自に創設した教育機関でした。

藩校は高等教育のイメージがありますが、基礎教育もしていた藩もあるでしょう。

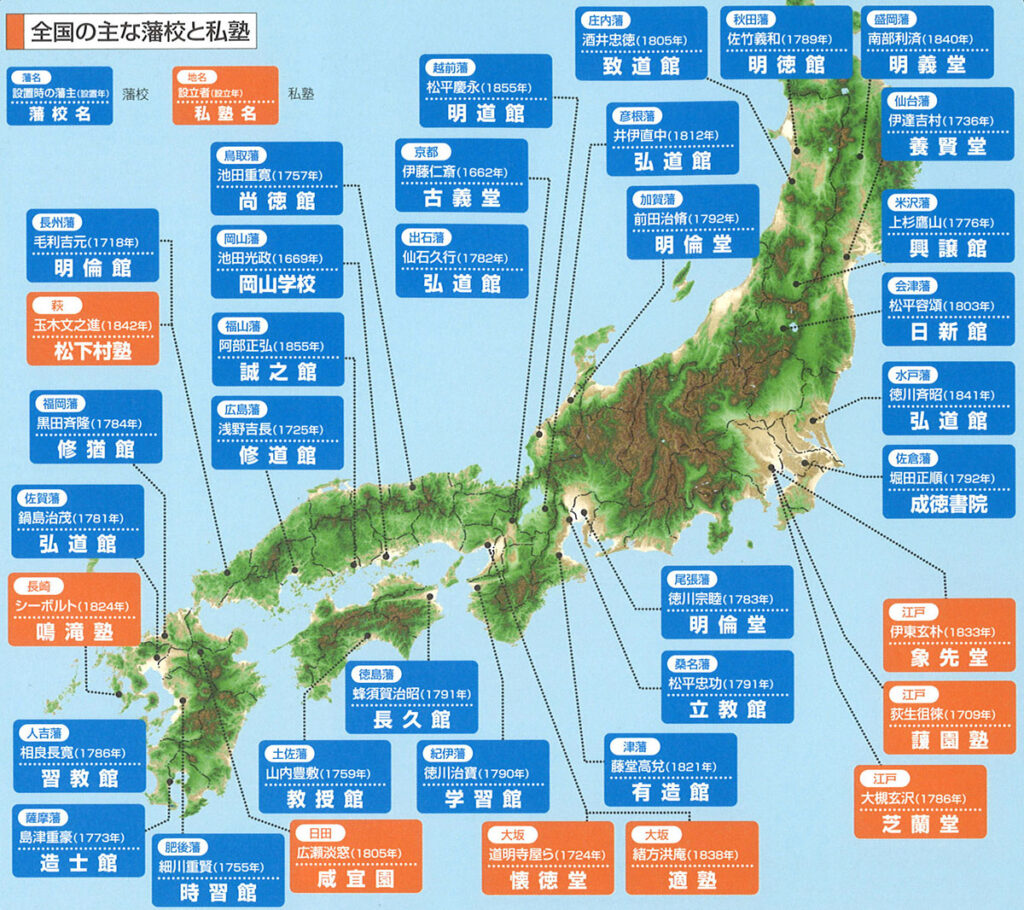

幕末の藩校・私塾の一例です。

寺子屋は多すぎるので、記載できませんが、人口が多い江戸に最もたくさんありました。

このように「過去問をただ解く」のではなく、「参考書などで確認して、学ぶ」姿勢でやってみましょう。

次回は下記リンクです。