前回は「新歴史紀行のご紹介〜歴史への独自視点・歴史を考える楽しさ・真珠湾奇襲攻撃・大事件の真相と本能寺の変〜」の話でした。

イメージすることを楽しむ:「出来ない」から「出来る」へ

算数でも理科でも社会でも、イメージすることが大切です。

男子小学生

男子小学生イメージする、

って難しい・・・

やっぱり想像力が

必要なのかな・・・

歴史の話をご紹介する際、人物に吹き出しで説明しています。

様々な「考えていたこと」「言ったであろうこと」を想像して、ご紹介しています。

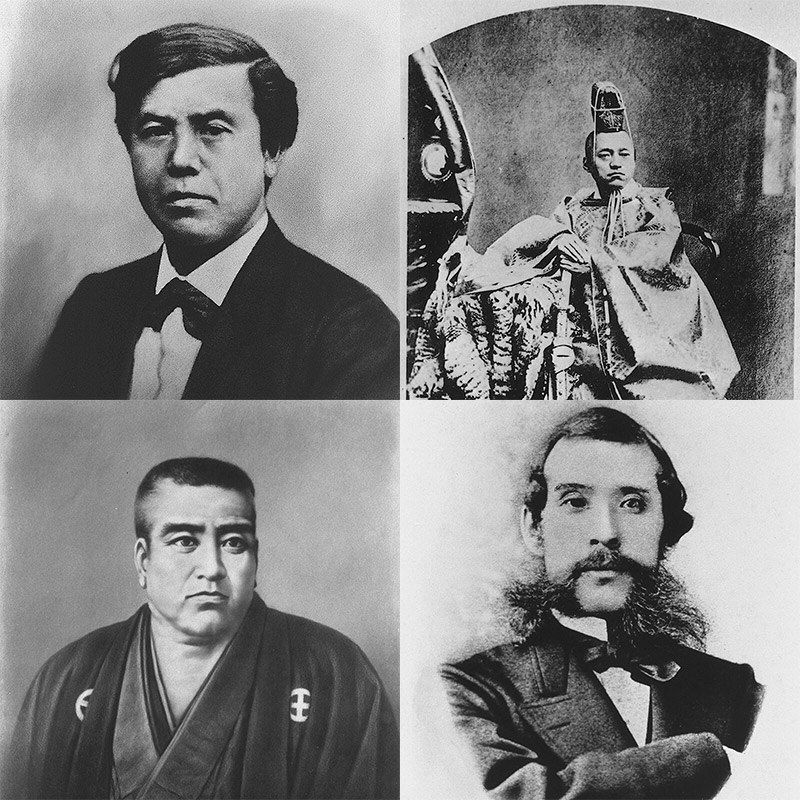

例えば、大久保や木戸が廃藩置県を考えていた頃、

お金の種類が多いと、分からなくなってしまう。

管理するのが大変すぎる。

徳川幕府は、

どうやって管理していたんだ?

というか、管理できないで、

「市場原理に任せていた」だけではないのか?

シンプルにしないと、

近代国家にならない!

政治・行政からお金などの

経済システムに至るまでシンプルに!

全て「新政府直轄の管理」に

しなければ!

藩は全て無くして、全ては政府直轄の中央集権化!

これを断行する!

下記の3つのリンクでは、版籍奉還から廃藩置県の流れを僕なりに描いています。

これは「僕の解釈」であり、歴史的事実との整合性は「ある程度ある」でしょう。

一方で「誰が何を言ったのか?」「誰が何を考えていたのか?」は、必ずしも確実ではありません。

木戸や大久保は日記が残っていますが、両人とも個性的で感情が強く入っています。

〜という事実が

あって、こう考えた!

〜という出来事があり、

私はこう思う!

「感情が入っている」からこそ「資料価値が高い」ですが、記憶は感情で変わり得ると考えます。

「記録に残っている」こともありますが、その記録が「どこまで正しいか」は不透明な部分があります。

また、「誰が何を言ったのか?」はオフレコである場合も多く、記録に残りにくいケースもあります。

その中で、上記のように「誰が何を言ったのか?」を想像して楽しんでみましょう。

歴史の事実とイメージ:一次資料と二次資料

歴史は、「ある程度の事実」があります。

一方で、その背景・真実は「分からない」や「真相は闇」ということも多いです。

「誰が何を言ったか・考えていたのか」は、記録に残っていること・ないこと、様々です。

少し専門的な話になりますが、歴史家・歴史の専門家の方は、資料を信用性によって分類します。

例えば、ある出来事を資料から読み解く時に、「一次資料と二次資料」に分類します。

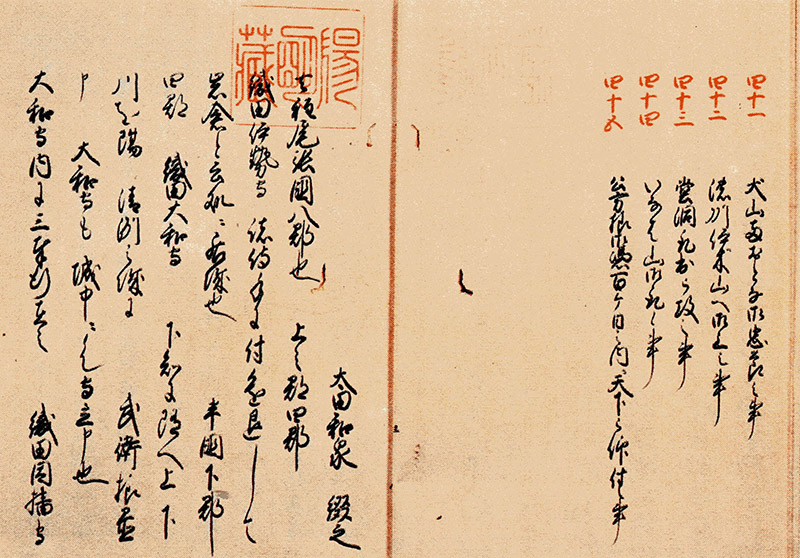

一次資料:ある出来事と同時代、少し後の時期に作成され、当事者・事情をよく知っている者が作成した文書・絵巻物等。

二次資料:ある出来事からかなり後の時期に作成され、事情をどこまで知っているか不明な人物が作成した文書・絵巻物等。明らかな誤りや脚色が多数ある傾向あり。

場合によっては、「二次資料よりも更に信頼性が劣る」三次資料もあるでしょう。

いずれにしても、「歴史的事実は一次資料による」のが歴史学・学術会では基本姿勢となっています。

例えば、織田信長の人生を描いた「信長公記」(太田牛一・著)があります。

「信長公記」は、信長の家臣であった太田牛一が書いた資料です。

「信長公記」には「信長と同時代に近くにいた人物」しか知り得ないことが多数記載されています。

そこで、「信長公記」は信用性が非常に高く、一次資料として扱われます。

織田信長を研究する際には、この「信長公記」が基礎になります。

織田信長の時代は450年ほど前なので、「貴重な資料が少ない」のは仕方ないことです。

先ほどの、廃藩置県は戦国時代よりも「遥かに近い過去」なので、良質な資料がたくさんあります。

実際に、大久保利通・木戸孝允は、詳細な日記を残しています。

それらの日記を、一次資料として読み解くことが出来ます。

こうした一次資料をもとに、歴史は構成されてゆきます。

資料から「正確な歴史・正しい歴史」を緻密に分析して、「日本の歴史」「世界の歴史」が作られます。

日本の歴史は、世界の歴史と密接につながりがあるので、

本来は、「日本史」と「世界史」を

分けるべきではない。

このような意見もあり、筆者も同感です。

小学校〜高校の教育・受験において「日本史」「世界史」は別なので、この分類を前提として考えます。

非常に信頼性の高い一次資料。

ところが、これら一次資料の中でも注意すべき点があります。

正しい歴史と資料:学習まんがと「自分のイメージ」

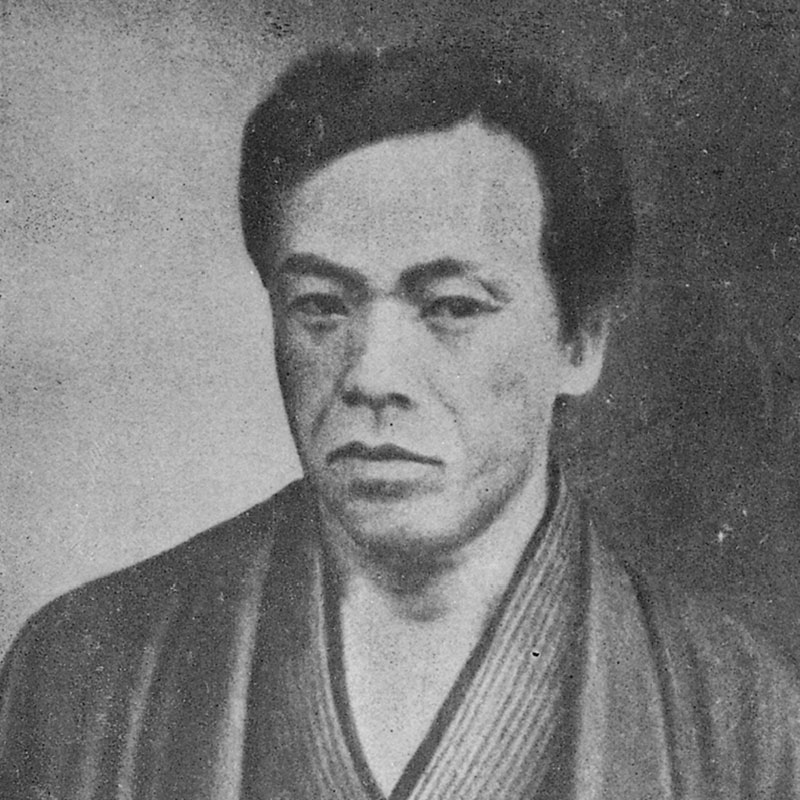

維新の研究には欠かせない資料の一つに、「大久保利通の日記」があります。

大久保はこの日記の中で、かなり正直に「自らの考え・思い」を吐露しています。

ここに描かれていることは、明治維新の根幹である可能性が高いです。

「明治維新・新政府の中心人物・大久保だから知り得ること」も多いでしょう。

この大久保の考え方で

書いたのだ!

当然ながら、それらの事実は「大久保の視点で描かれている」ことになります。

明治新政府は当初から「内輪揉め」が続きました。

いわゆる「征韓論争(明治六年の政変)」で、西郷隆盛・江藤新平・後藤象二郎らが一斉に下野しました。

こんな勝手な連中と

政治なんかやってられるか!

怒り心頭の江藤は、故郷の佐賀へ戻ります。

江藤さん!

ここは立ち上がるべきです!

我らが立ち上がれば、

西郷隆盛もきっと立ち上がります!

・・・・・

私は戦争の指揮は、

あまり経験がないが・・・

佐賀と薩摩が

一緒に蜂起すれば、勝ち目があるかもな・・・

ところが、江藤の思惑は「思い切り外れる」ことになります。

江藤どん・・・

反乱は良くなか・・・

結局、西郷は立ち上がりませんでした。

この「佐賀の乱」の鎮圧に全権を持って乗り込んだのが、内務卿の大久保でした。

おいどんが最前線で全てを

指揮する!

賊 江藤を

叩き潰せ!

こんな

はずでは・・・

大久保が乗り込んで「佐賀の乱」は、即座に鎮圧されました。

江藤を形式的に裁判にかけ、

すぐ処刑せよ!

ちょ、ちょっと

待ってくれ!

もともと憎み合っていた大久保と江藤。

大久保は、ここぞとばかり江藤を一気に処刑しました。

更に、元参議という政府の最高位だった江藤を「晒し首」にした大久保。

大久保君・・・

少しやりすぎではないか・・・

誰が見ても、明らかに「やりすぎ」でした。

この後、大久保は日記内でこう書いています。

江藤、

醜態笑止なり!

このように、大久保は「かなり極端な性格と思考性」の人物です。

「大久保の考え」あるいは「大久保の視点」によって、多少なりとも実像は歪められます。

つまり、「大久保利通の視点というフィルターを通して」考えた「事実」となります。

「本当の事実は何か?」は、「一次資料に依拠している」場合でも「諸説ある」ことも多いのです。

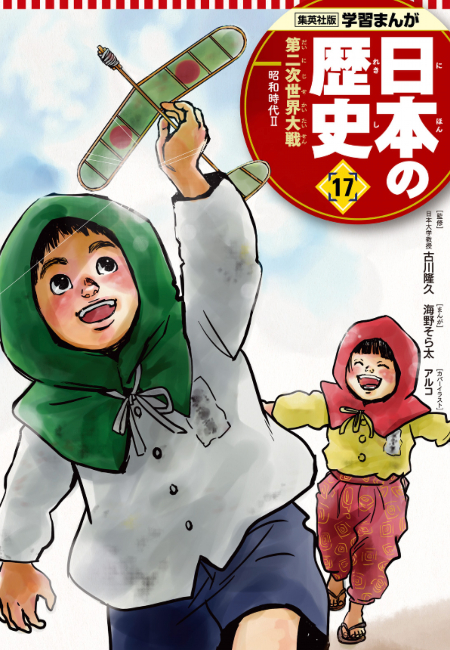

学習まんがでは、これらを著者・編集者が「解釈して描いている」のです。

まんがで「誰が何を言ったか」を、楽しみながら読んでみましょう。

西郷隆盛が

〜と言っている・・・

勝海舟が

〜と言っているけど・・・

そうすると、それぞれの個性がなんとなく分かってきて、楽しくなるでしょう。

理科でも算数でも、「自分なりに」考えてみて、それを楽しみながら勉強してみましょう。

すると、楽しくなって学力が上がるでしょう。

「自分なり」は自由です。

自分なりに考えるのは、

ちょっと大変だよ・・・

その時は、学習まんが・参考書でも「書いてあること」を参考にしましょう。

そして、イメージを膨らましてみながら、学んでみるをやってみましょう。

そういう姿勢ができることは、非常に良いことです。

楽しく学びながら、少しずつ・着実に学力上がるのを実感してみましょう。

次回は上記リンクです。