前回は「昔は田舎だった江戸〜鎌倉幕府と江戸・日本の中心東京と江戸・江戸の街づくりと太田道灌・応仁の乱から戦国時代へ・権力失う室町幕府〜」の話でした。

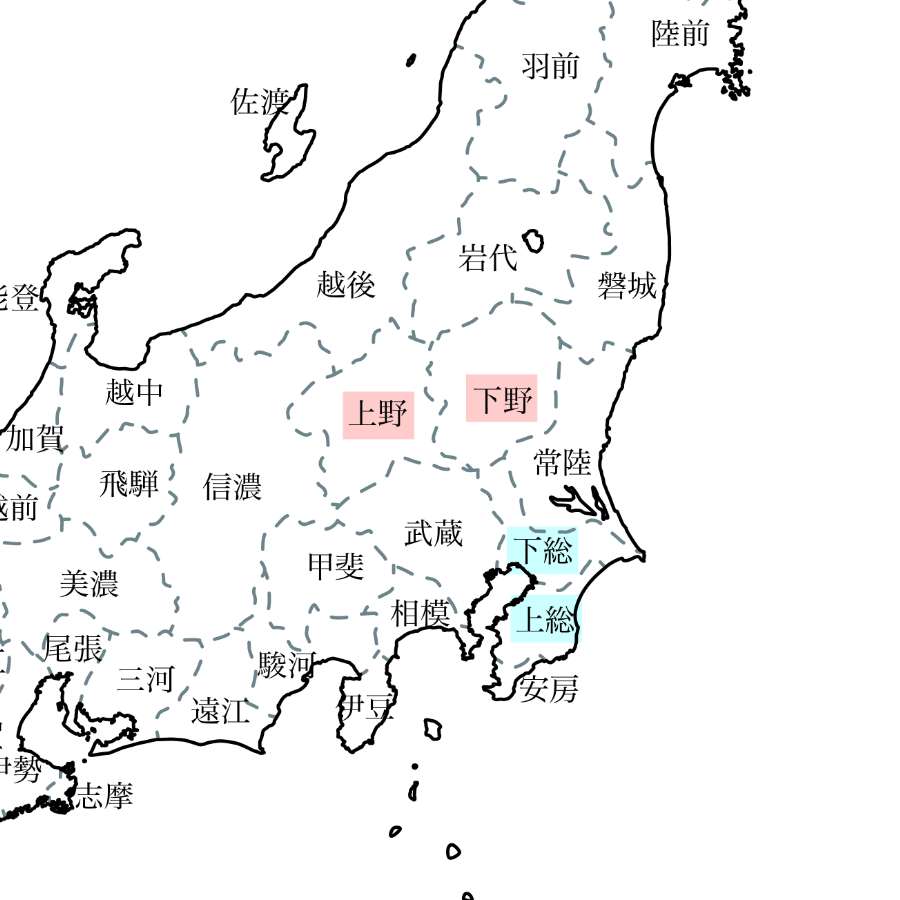

関東における武蔵と江戸:米の生産量が抜群の武蔵

昔は地味な存在だった「江戸」という街。

当時は、街というよりも漁村に近いエリアでした。

太田道灌の築城により、日本の歴史の表舞台に出てきます。

太田道灌

太田道灌江戸を

本拠地とするぞ!

「湿地帯の平地」だった江戸のある武蔵国は、農業が盛んで生産力が非常に高い地域でした。

米などの農作物が、たくさん取れたのです。

戦国期には、農業の生産力を「石高」で表しました。

「加賀百万石」などで有名な「生産量・軍事力」を示す数字です。

国の広さにもよりますが、この「石高」で武蔵は66万石ほどでした。

これは、77万石ほどの近江に次ぐ「全国2位」の生産量でした。(広大な陸奥を除く)

旧国名の由来を、上記リンクでご紹介しています。

「生産力が高い国」は価値が高く、各大名に狙われます。

「穀倉地帯」とも言える武蔵国は、諸大名が「ぜひ欲しい」土地でした。

一方で、江戸は湾に近いため漁業が盛んでしたが、それほど目立たない存在でした。

北条早雲(伊勢新九郎)の登場:急速に膨張した北条家

戦国期に入り、北条早雲(伊勢新九郎)が伊豆に乱入し「北条家」が始まりました。

これから、相模・伊豆は

我が伊勢家のものだ!

今川家と縁があったため、伊豆から関東へ侵攻していった北条家。

当時は鎌倉公方が健在であり、山内上杉家と扇谷上杉家の二代上杉家が非常に強力でした。

少しずつ、

我が領土を広げてゆくぞ!

北条早雲から5台続く「北条」の名前の由来を、上記リンクでご紹介しています。

そして、二代目・氏綱の時に拠点を置いたのは、相模・小田原でした。

これから、ここ相模を拠点として、

我が家は強大になってゆく!

伊勢新九郎が関東に乱入してから、伊勢家は膨張を続けました。

ところが、

最近、急成長している

伊勢って誰?

関東では

あまり聞かない名前だね・・・

関東では比較的馴染みが薄い「伊勢」という名前。

これから勢力を拡張するためには、各小名・国人・国衆を傘下に収めてゆく必要があります。

「伊勢」では、

関東の国衆に共感が呼べない・・・

よしっ!

名前を変えよう!

二代目の氏綱は姓を変えることを決断しました。

そして、鎌倉時代に執権として権力を振るった「北条」家に着目しました。

北条時宗が執権の時は、元軍が大挙して乗り込んできた元寇を退けました。

よしっ!

今日から、私は北条氏綱!

かつて、鎌倉幕府もあった鎌倉に近く「由緒正しい」土地だった相模から、関東に乗り込んだ北条家。

そして、北条家は急速に成長してゆきました。

この「北条家の大躍進」によって、戦国期の関東の中心地は、小田原になりました。

関東へ勢力を伸ばす北条家は、江戸を支配します。

ところが、この時は江戸付近に別の拠点がありました。

江戸は、まだ「さほど注目されていない街」だったのです。

急速に勢力を伸ばした北条家は、やがて関東随一の大名となります。

豊臣秀吉の天下統一:関東の北条氏政の狙い

戦国末期、織田信長の跡を継いだ形で勢力を伸ばした豊臣秀吉。

中央で覇権を握った秀吉は、九州の島津氏を下しました。

九州を席巻した島津家に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

「天下統一の総決算」の相手は、関東の北条氏でした。

この私が、

天下統一だ!

この時、北条氏と姻戚関係にあった徳川家康。

徳川殿は、

北条と親戚だ。

秀吉に臣従したが、

北条と手を組むのでは?

北条よ!

我が豊臣家に従え!

そして、当時の北条家は当主は氏直で、実権は父親の北条氏政が握っていました。

豊臣?

誰だ?

織田信長の宿老だった

羽柴秀吉です!

ああ、羽柴か・・・

で、なにが「豊臣」だ?

おい、我が北条家は

あの(鎌倉執権の)北条家と同じ名前だ!

勝手に北条を名乗っておきながら、すでに五代続く四代目北条氏政は意気揚々としていました。

さらに、もともとの伊勢は

室町幕府の名家だ!

氏素性定かでない

秀吉などに従えるか!

すでに「豊臣秀吉の時代」であり、誰も秀吉を止めることはできない状況でした。

徳川は、

我が北条と手を組むのでは?

奥羽の

伊達政宗もこちらにつくかもな!

徳川・北条・伊達が

組めば、豊臣に対抗できるな!

ちょうど、秀吉が北条氏を攻めようとする頃に、急速に勢力拡張した伊達家。

伊達政宗の動きに注目が集まりました。

次回は上記リンクです。