前回は「寡黙で強い芯を持っていた西郷少年〜挫折をバネに・12歳で大怪我・右腕の大きな負傷・武術剣術の無念の断念・マイナスをプラスへ転化・発想転換して「出来ること=学び」を懸命に〜」の話でした。

郡方書役として藩庁勤務を始めた西郷青年:算盤を懸命に学ぶ姿勢

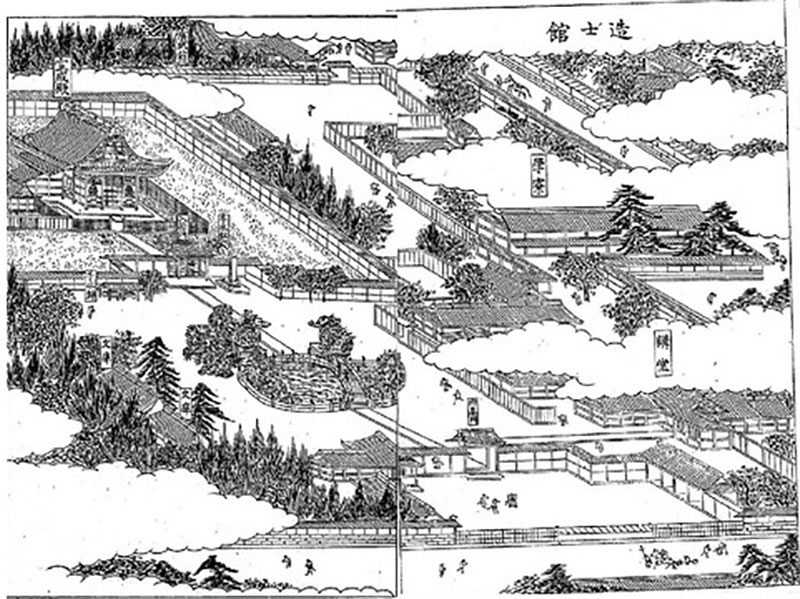

郷中教育と造士館で学びを進めた西郷少年。

西郷隆盛

西郷隆盛話すのは、それほど

好きではないごわす・・・

ところが、幼い頃から寡黙な雰囲気だった西郷は、

あいつ、

大人しそうだぞ!

いじめを受けたものの、

なんのっ!

おいどんと戦うごわすか!

西郷少年は、反撃して撃退しました。

ところが、

おいっ!

やっちまえよ!

帰りに待ち伏せを受けた西郷少年。

待ち伏せ

とは、卑怯ごわす!

大げんかの最中に相手の刀の鞘が破れてしまい、右肘を大怪我します。

あっ!

これはっ!

あっ!

やばいぞ!

う・・・

ううむ・・・

現代ならば、即座に救急車が呼ばれて病院に担ぎ込まれる事態です。

刀を持った武士が周囲にいた当時、このような刀が関係する怪我は多かったのでしょう。

お、

おのれ・・・

早熟で早い時期から大人物の風格があった西郷少年。

内心、怒り心頭であったでしょうが、ここで頭を切り替えます。

右腕を大きく負傷し、武術を諦めることになりました。

もう

仕方なか・・・

一生懸命

学ぼう!

特に算盤、算数の基礎を一生懸命勉強しました。

そして、17歳で郡方書役(こおりがたかきやく)助として、薩摩藩庁に勤め始めます。

1844年のことでした。

お勤め開始!

社会に役立つごわす!

まだ大学はない当時、17〜18歳頃から皆勤め始めたのです。

日本で最初の大学:東京大学は、1877年設立です。

そして、東京大学の前身の一つであり、徳川幕府が「洋学研究・教育機関」と考えた蕃書調所は1856年設立です。

現代と比較すると、基本的に短かった教育期間。

そして、西郷青年は一生懸命藩庁で勤めます。

我が家は貧しい

ごわすから・・・

たくさん兄弟がいた西郷家ですが、下級藩士であったため、非常に貧しい家柄でした。

その中、長男であった隆盛(吉之助)は、

おいどんが頑張って、

家族を養うごわす!

17歳にして、家族を背負う気持ちで勤め始めました。

八公二民:異常に重い薩摩年貢

郡方(こおりがた)とは、藩内の農村を巡回して、農業を調査し年貢徴収を監督する役目でした。

現代社会での財務省と農林水産省を合わせたような役目です。

基本的には、「年貢の徴収」が最も大事な役目でした。

ここで、西郷は「社会の現実を知る」貴重な経験をしました。

農民の方々は

本当に大変だ・・・

藩によって税率は様々ですが、薩摩藩は「八公二民」の税率でした。

つまり、農民にとっては「生産した80%を年貢として徴収される」という過酷な状況でした。

八公二民・・・

こ、これは・・・

これでは、

農民が疲弊するのは当然だ・・・

現代日本の所得税率は、累進課税で最大45%です。

他にも様々な税金等がかかり、一般的な社員の場合「手取りは給与の75%程度」と言われます。

これが「八公二民」であれば「手取りは給与の20%程度」という異常事態となります。

世界に比べておとなしめの日本人ですが、仮に「八公二民」が実施されたら、暴動が起きるでしょう。

ところが、当時の薩摩藩の農民たちは、

八公二民は

苦しい・・・

白いご飯が

食べたいけど・・・

我慢我慢・・・

一生懸命、農業を頑張るしかなか・・・

封建制度の特徴でもありますが、概ね大人しく従っていたのでした。

変革を志す西郷青年:島津薩摩藩の異常性

この「八公二民」という異常に高い税率。

これは、薩摩藩が「暴利を貪っていた」のではなかったのです。

「数多くの武士を養う」ために、必要な財源だったのでした。

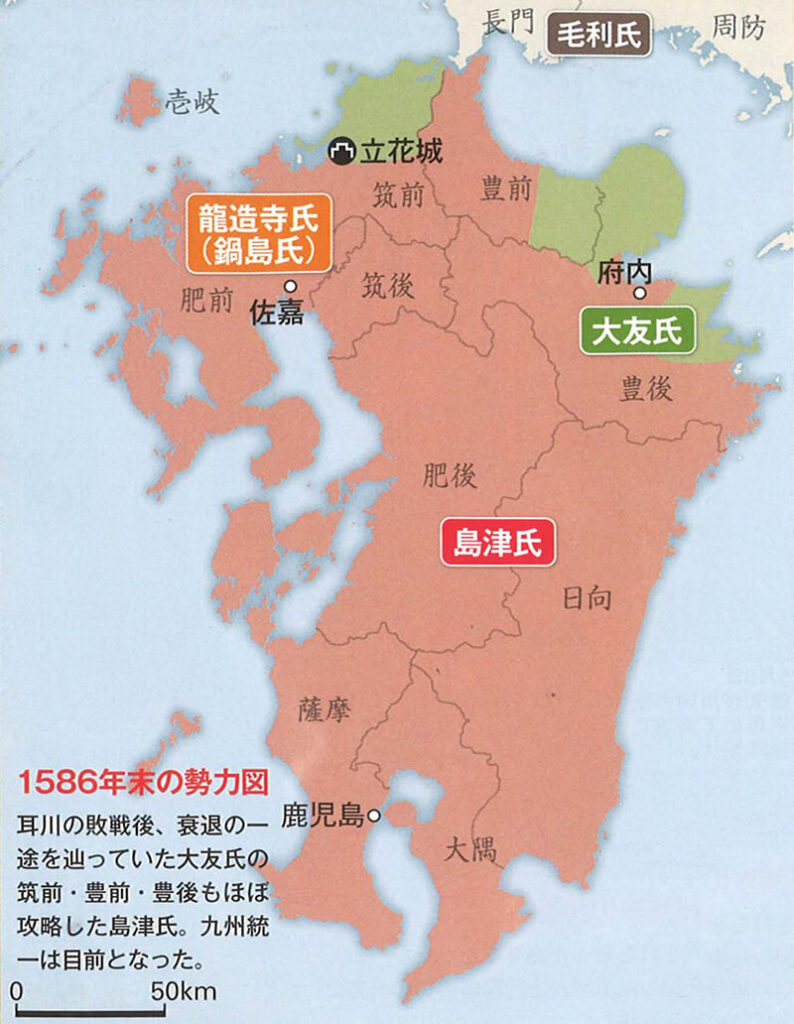

戦国末期、島津家は急速に膨張しました。

1540年頃、薩摩藩と同じ薩摩・大隅を領有する程度の中規模大名だった島津家。

武田家と並び「鎌倉以来の名門」の島津家でしたが、家中の反乱もあり所領は大きくはありませんでした。

1570年頃から急速に成長し、なんと1586年ごろには「ほぼ九州全土を制圧」する勢いになりました。

我が島津家が

九州を制圧するのだ!

そこに出てきたのが、中央で急速に力をつけた豊臣秀吉でした。

おい、島津よ・・・

よく聞け・・・

これからは、

私の時代だ・・・

島津家は、他の家に領土を返して、

少し引っ込みなさい!

なんだ!

突然出てきて!

そもそも、我らは

鎌倉以来の名門で・・・

お前は氏素性も定かでは

ないらしいではないか!

反発した島津家は、豊臣家と戦いました。

我が島津軍は、

鉄砲も大量にあり、最強なのだ!

精強な島津軍は、一度は豊臣軍を蹴散らし、大打撃を与えました。

ところが、なんといっても軍事力・経済力に大きな差があったため、豊臣家に屈服した島津。

もはや、

やむを得ない・・・

その結果、「薩摩・大隅77万石」となり、関ヶ原の戦いを経て、領土を保って幕末に至ります。

一度急成長したため、武士が非常に多くなった島津家。

領土が減っても、「武道第一主義」の薩摩藩は「武士の数を保持」します。

そのため、薩摩藩は「他藩よりも5倍程度、武士が多い」異様な藩となりました。

いわば、他藩と比較すると「武士だらけ」だった異様な存在だった薩摩藩。

この「異常に多い武士」を維持するために、「八公二民」という異常な税率だったのです。

武士が多いのは、

我が薩摩が強力である源泉・・・

だが、もっと農民を

大事にせねば!

社会を知った西郷青年は、奮起して変革を志しました。

次回は上記リンクです。