前回は「知識・暗記を効率良く上げる勉強法〜学ぶ回数と暗記の学び・問題集から知識を習得・繰り返し頭に入れる姿勢・問題集と参考書の役割・問題集を「自分だけの参考書」に〜」の話でした。

問題集を解いて脳に刺激:出題される具体的内容を学ぶ

理科や社会の暗記問題に対しては、

男子小学生

男子小学生暗記することが

多すぎて・・・

参考書読んだけど、

なかなか問題が解けない・・・

参考書ばかり読むのではなく、「どんどん問題集をやる」のが暗記には良いでしょう。

何度も参考書を読んでも「なかなか頭に入らない」傾向があります。

それに対して「問題集を解く」ことは、問題を解くプロセスで「脳に刺激がある」ように考えます。

また「問題集を解く」と「どのようなことが出題されるか」が分かり、対策にもつながります。

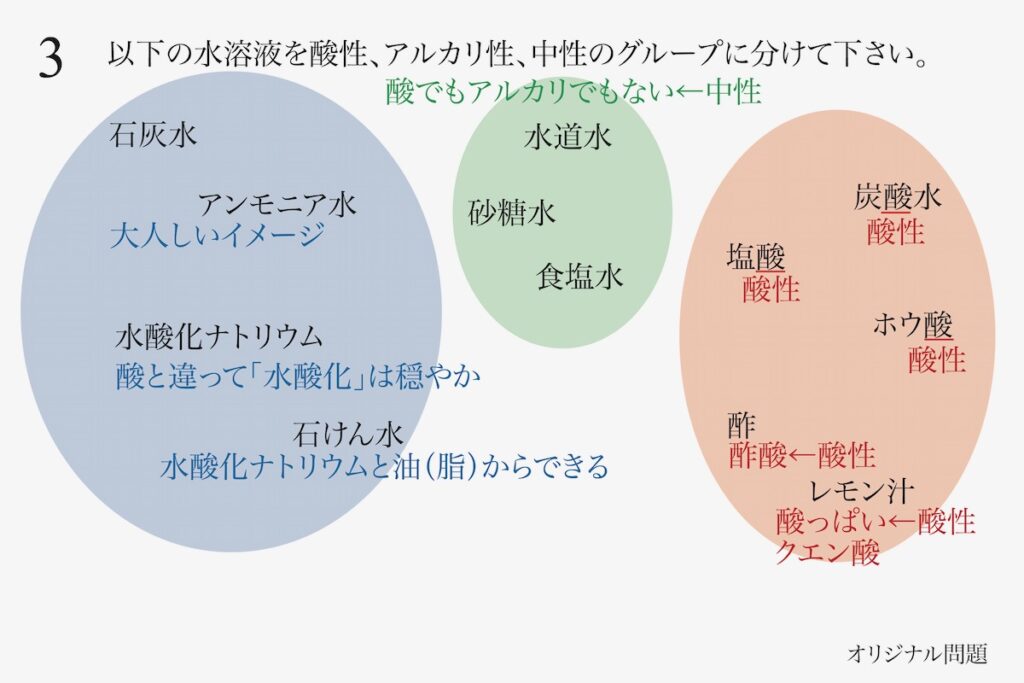

例えば、中学受験理科の水溶液などの化学の分野を考えましょう。

化学の分野は、実験問題として出題されやすい傾向があります。(上記リンク)

それは、物理の問題よりも「変化する様子」が身近であるからです。

そして、身近なトピックと合わせて「問題が作成しやすい」ことが理由です。

さらに、理科を学ぶ「本来の目的」は、身の回りの理科的現象を理解することが「役立つ」からです。

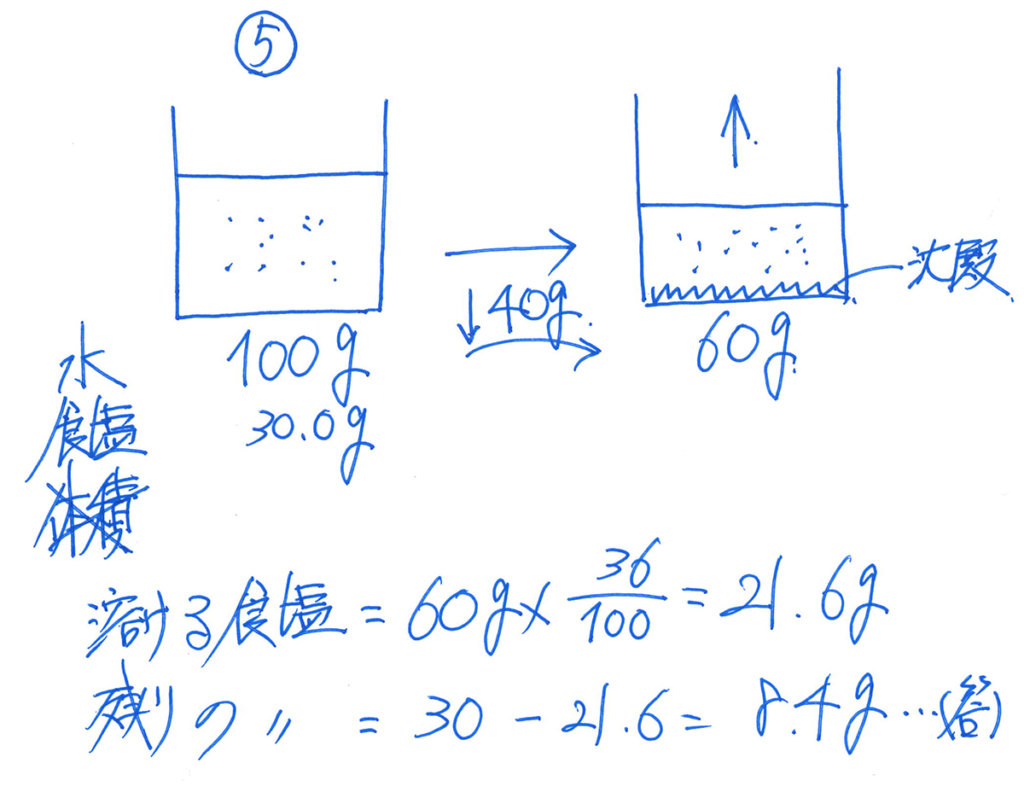

「水溶液に物を溶かす」は、必ず小学校で実験をする内容です。

その「溶かすもの」を変えたり「溶ける変化」や「溶ける量」を考えること。

そういうことは「イメージしやすい」ことです。

確かに

イメージは出来るけど・・・

酸性・アルカリ性とか

性質を全部覚えるのが大変そう・・・

溶けると「割合」の話にもつながるので、算数のてんびん算とも関係が出てきます。

そして、「割合・変化を考える」ことは「理科・サイエンスの根幹」です。

そのため、水溶液の問題などの「性質や変化に関する」問題は出題されやすいのです。

性質などの暗記項目に対するイメージ

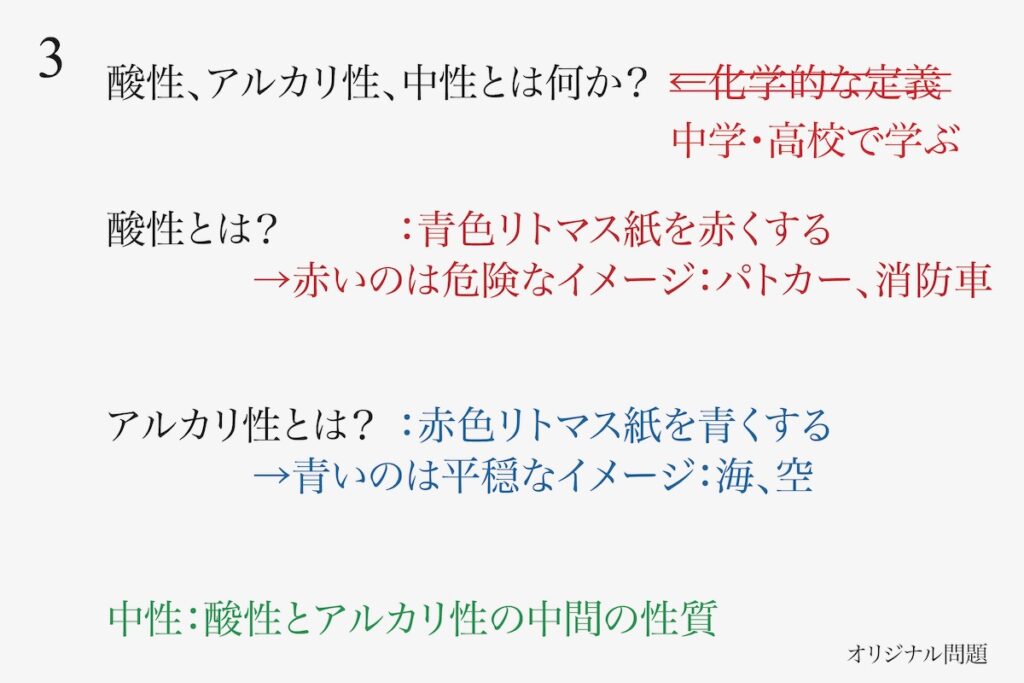

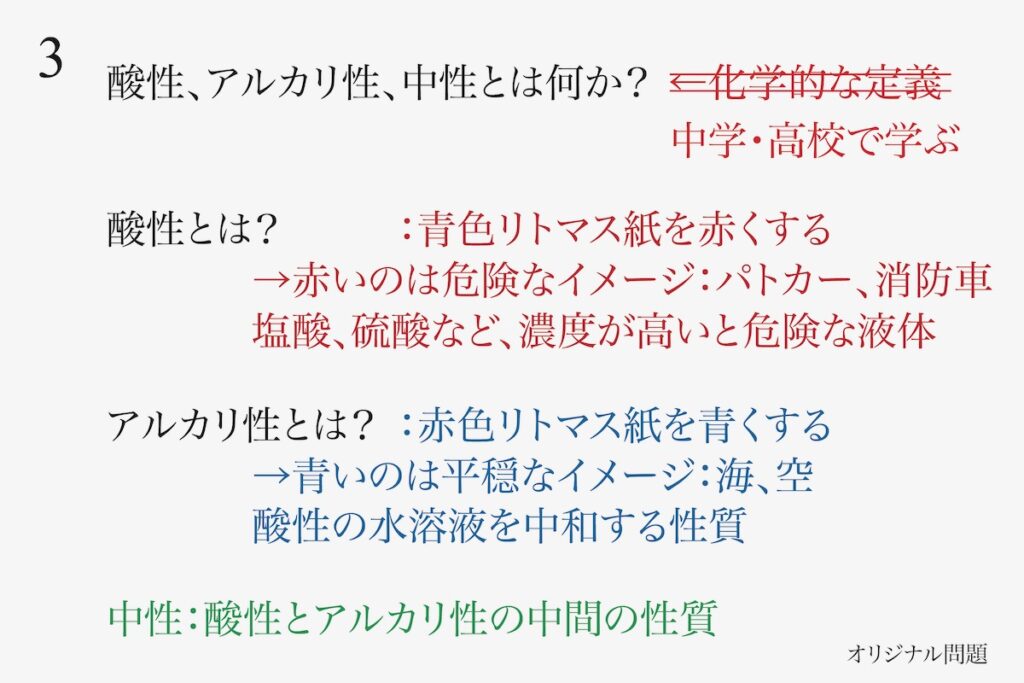

水溶液の問題では、酸性・アルカリ性をある程度は覚える必要があります。

この時、ただひたすら、

〜は酸性で、

〜はアルカリ性・・・

このように「呪文のように唱えて覚える」のは、効率が良くない面が大きいです。

ここで「語呂合わせで覚える」方もいるでしょう。

私は

語呂合わせで大体覚えた!

丸暗記でも語呂合わせでも「覚えれば良い」かも知れませんが、「そもそもの性質」の理解も大事です。

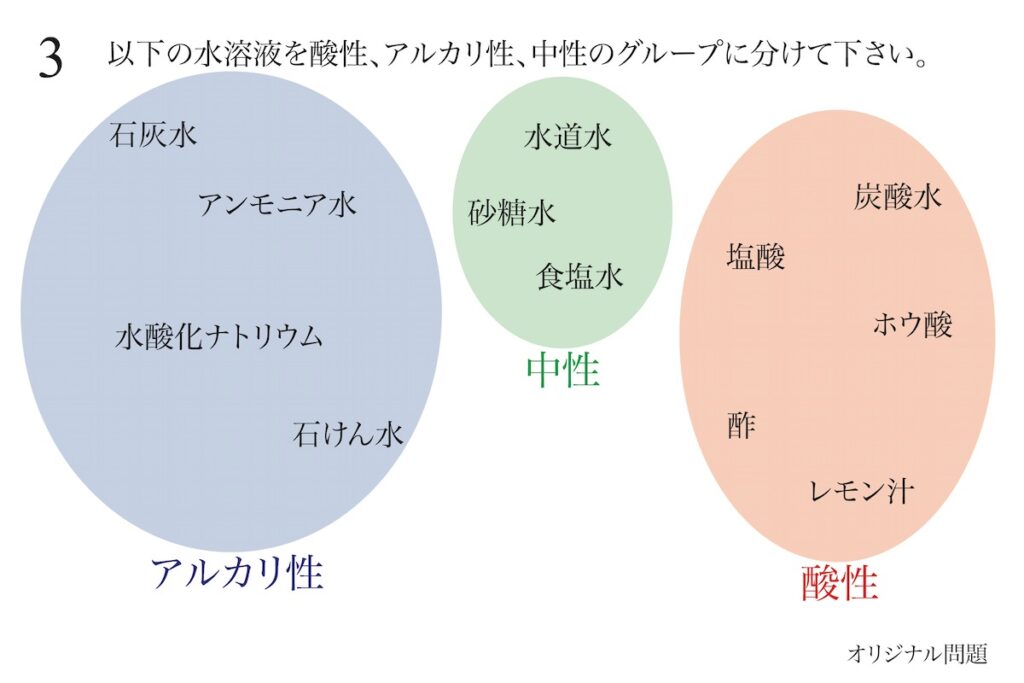

それよりも、自分なりにグループに分けてみましょう。

「AとBは酸性で似ている」と「覚える」というよりも「イメージ」しましょう。

AとB:酸性

CとDとE:アルカリ性

酸性、アルカリ性は非常に大きな性質です。

「それぞれが似ている・お友達同士」というイメージを持ちましょう。

グループに分けてイメージして、問題集に取り組んでみること。

すると、自分なりに「それぞれのイメージ」が湧いてくるでしょう。

確かに、「同じアルカリ性」なら

共通する性質があるはずだね!

その「イメージ」は、塾の先生が教えてくれた内容でも良いでしょう。

あるいは、参考書・問題集に描いてある内容でも良いでしょう。

自分なりのイメージ:ぼんやりと理解する大事なプロセス

自分なりに、

AとBは酸性だから、

〜な感じかな?

こうイメージを膨らませることは、とても良いことです。

実験問題と暗記の問題の両方を、「イメージを持ちながら」やってみましょう。

それらのイメージは、子どもの個性に合わせて「それぞれ」で良いと思います。

ただ参考書を漫然と読むよりも、自分なりの解釈をしながら問題をどんどん解いてみましょう。

すると、全体像が見えてきます。

これは、

結局こういうことかな?

ぼんやりと「全体像」が見えてくると、理解力が一気に進みます。

ちょっと曖昧な感じがするけど、

「ぼんやり」でいいの?

「全体像がハッキリ見える」のが理想ですが、なかなかそうはならないです。

そこで、最初は「ぼんやり、曖昧でも少しずつ見えてくる」のが良いでしょう。

「全体像が見えてくる」ようになるには、どんどん問題を解いて、実践するのがベストです。(上記リンク)

「解ける・解けない」にあまりこだわりすぎず、暗記の問題もどんどんやってみましょう。

どんどんやってゆけば、

あっ、ここは、

こういう共通点がある気がする・・・

「ちょっとした気づき」があるかもしれません。

それが「ぼんやりとした気づき」であっても、大きな収穫です。

・問題集を繰り返し解いて、実践力増強

・「自分なりのイメージ」を持って、「ちょっとした気づき」や「ぼんやりとした気づき」を大事に

暗記の問題も繰り返し習得して、毎日少しずつ増強してゆきましょう。

次回は下記リンクです。