前回は「実験問題攻略法 9〜コツと解き方・グラフは「現象を写す鏡」・情報が多いグラフ・大きな特徴を見出す・「大きな変化」に注目・グラフと現象を行き来する〜」の話でした。

描いて理解する理科

理科の勉強をする時は、算数と同様に「眺めて理解」ではなく「描きながら理解」してみましょう。

人体などの生物系は、描くのが難しかったり時間がかかるので、「見て理解」でも良いでしょう。

「かっ車」「ばね」などの(力学的)問題は、必ず手で描いて、考えましょう。

電気の問題も同様で、「力・物の動き・電気」の分野は、イメージしながら描くと良いでしょう。

力や物の動きは、日常生活で馴染みがあるから、想像しやすいでしょう。

配達された段ボールを横から押すと、その力と荷物の重さに応じて、動きます。

男子小学生

男子小学生段ボールを

押したら動くのは分かるよ!

最近は、配達が多くなったから、

段ボールは沢山あるね!

その様子を頭に思い浮かべながら、様々イメージしてみましょう。

電気は「目に見えない」ですが、「電流が流れているイメージ」を大事にしましょう。

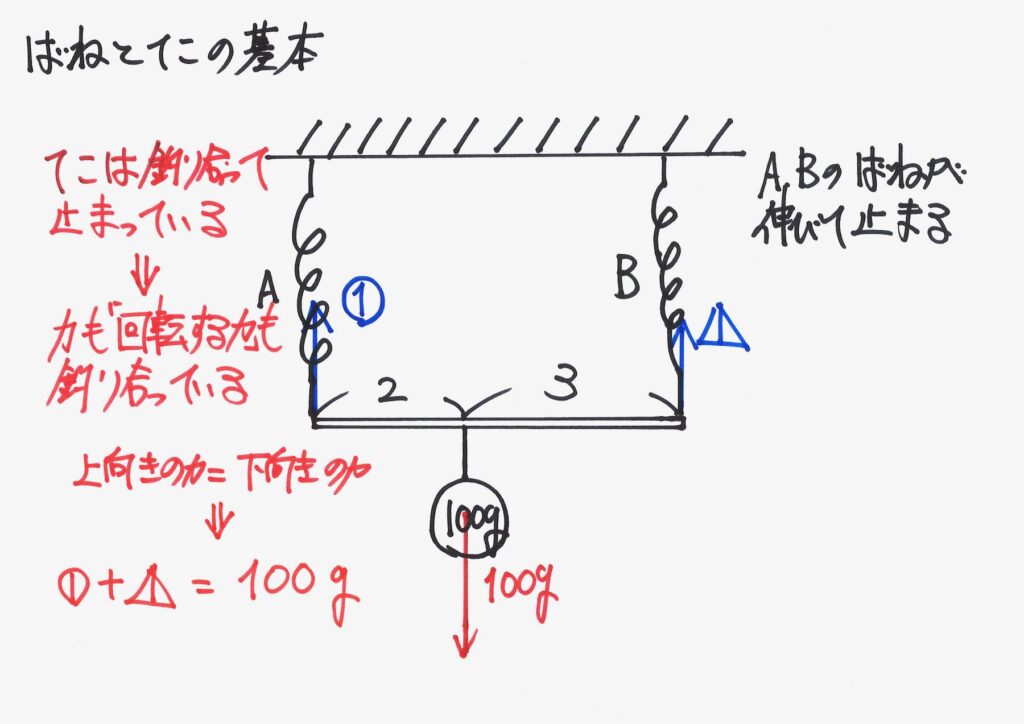

定かっ車:力を矢印で描いてイメージ

今回は、小学生と中学受験生向けに「かっ車の基本」の話です。

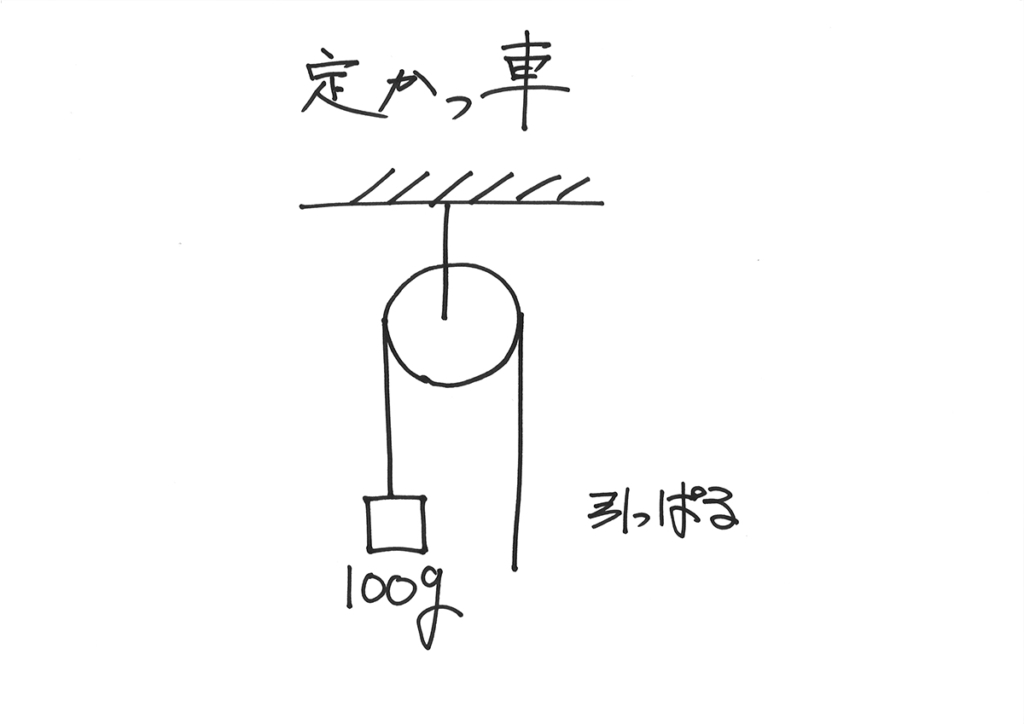

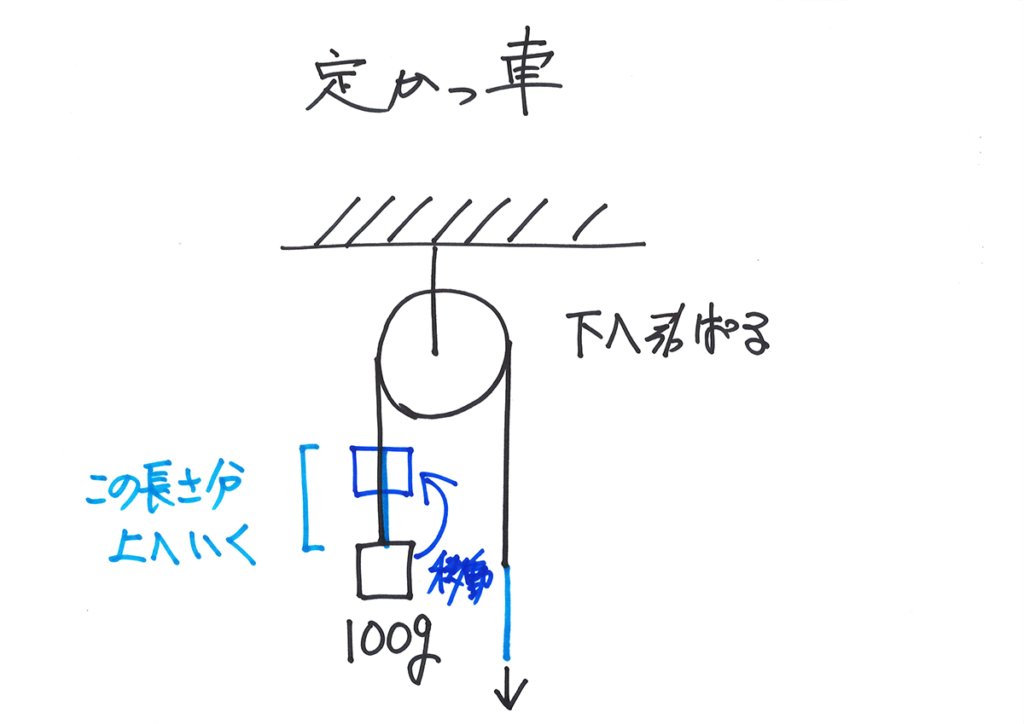

下図のような「定かっ車」を考えてみましょう。

かっ車には「定かっ車」と「動かっ車」があります。

「定かっ車」は、かっ車の動きが「定まっていて動かない」かっ車です。

「動かっ車」は、かっ車の動きが「自由に動く」かっ車です。

今回は下図のような「定かっ車」を考えましょう。

右側のひもを下に「引っ張る力」と「引っ張る長さ」を考えましょう。

これは

簡単だよ!

もう分かっているから、

描かなくてもいいよ・・・

丸暗記ではなくて、きちんと説明できることが大事です。。

「理解している」と思っている方も、描いてみましょう。

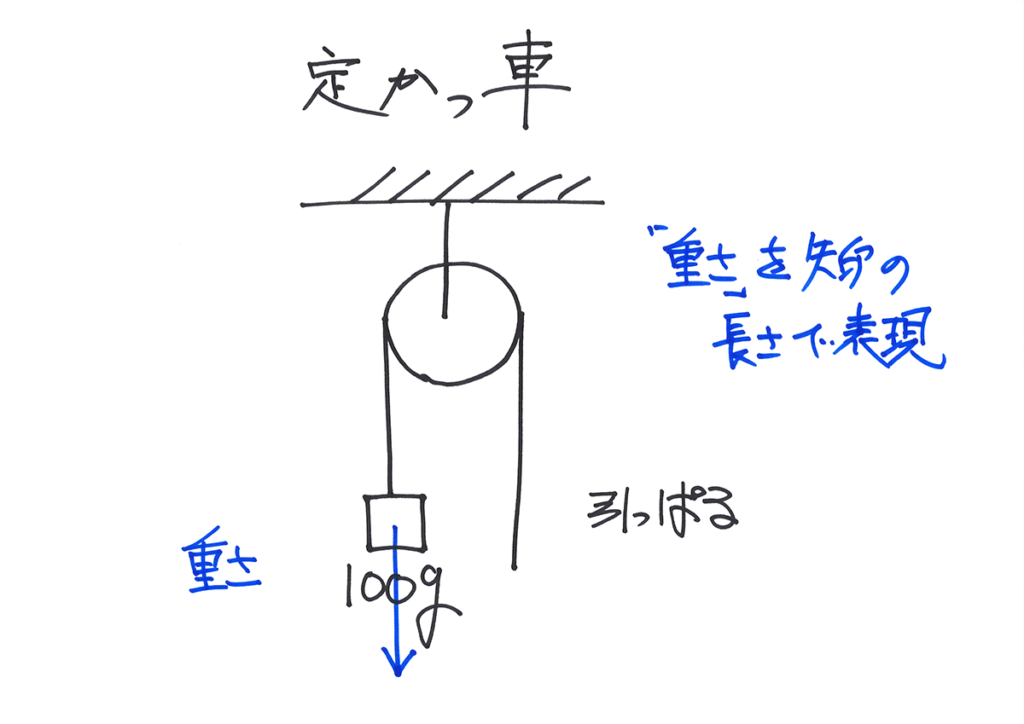

おもりの重さを矢印で描くと良いでしょう。

おもりで下向きに

力が掛かるのが分かりやすいね!

算数で矢印(ベクトル)の話を、上記リンクでご紹介しています。

矢印は算数でも理科でも、非常に大事な考え方です。

中学生・高校生の方は矢印(ベクトル)をよく使います。

ベクトルって、

難しそう・・・

「ベクトル」というと難しく感じられますが、ただの「矢印」だと思って、描いてみましょう。

・向き:力のかかる向き

・長さ:力の大きさ

向きと長さをイメージして、小学生の方も「矢印」で力を表現してみましょう。

100gのおもりが吊り下がっていると、下向きに重さがかかります(重力)。

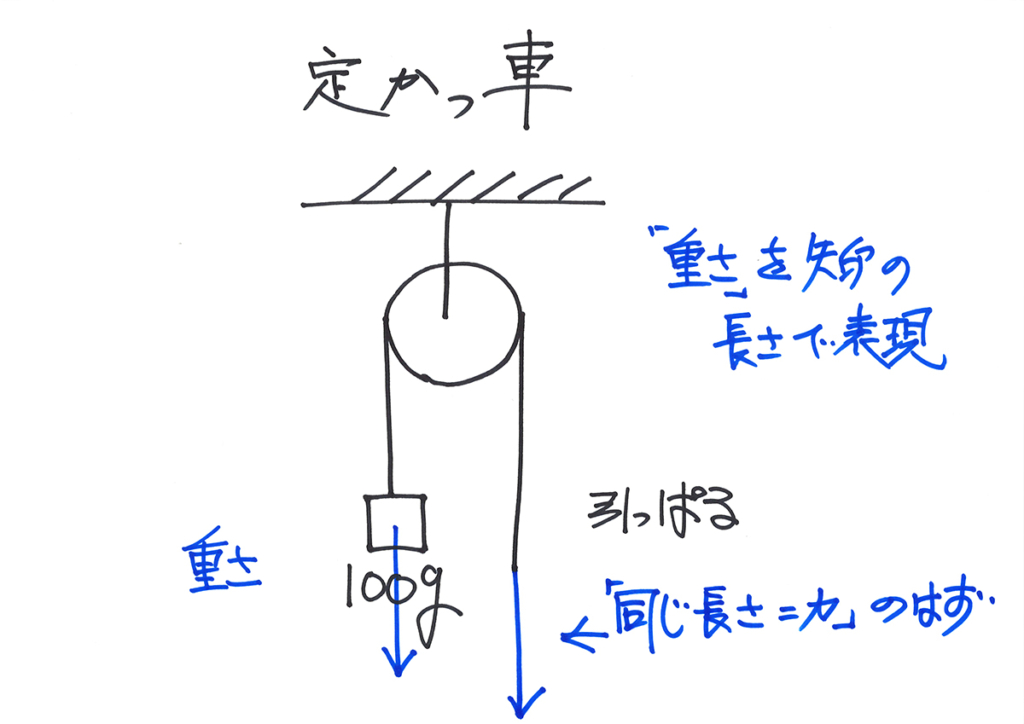

その重さと同じ力で、引っ張る必要があります。

これで、定かっ車の「力=重さ」が分かりました。

移動距離を描いて理解

次は、「引っ張る長さ」を考えてみましょう。

右側のひもを引っ張ると、右側のおもりが上がります。

「上がる感じ」を実際に描いてみましょう。

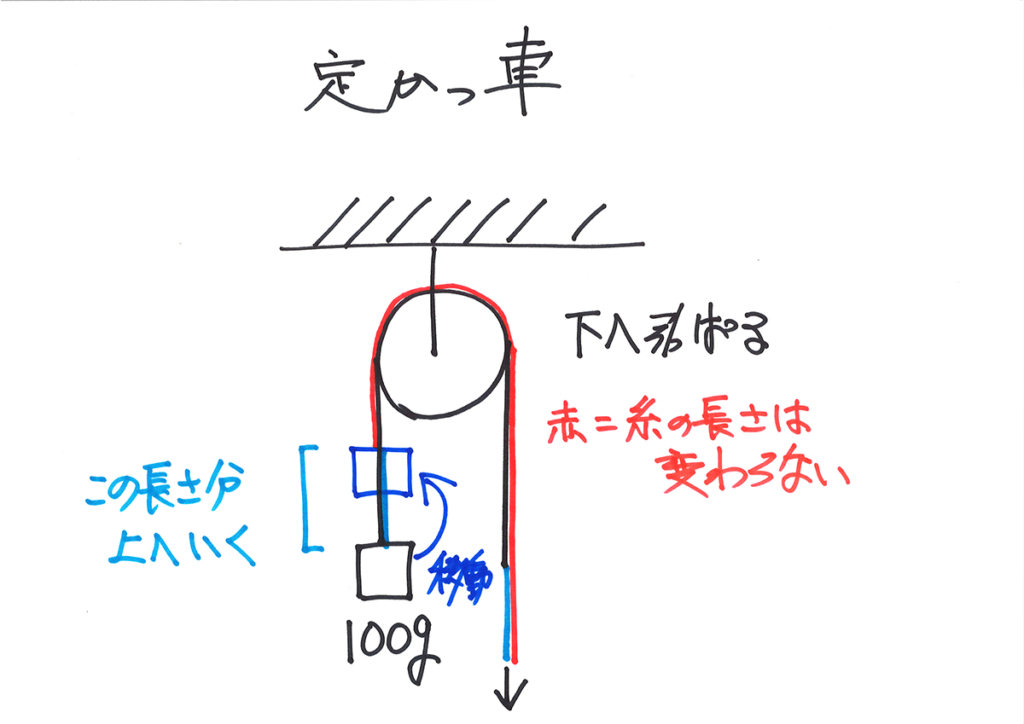

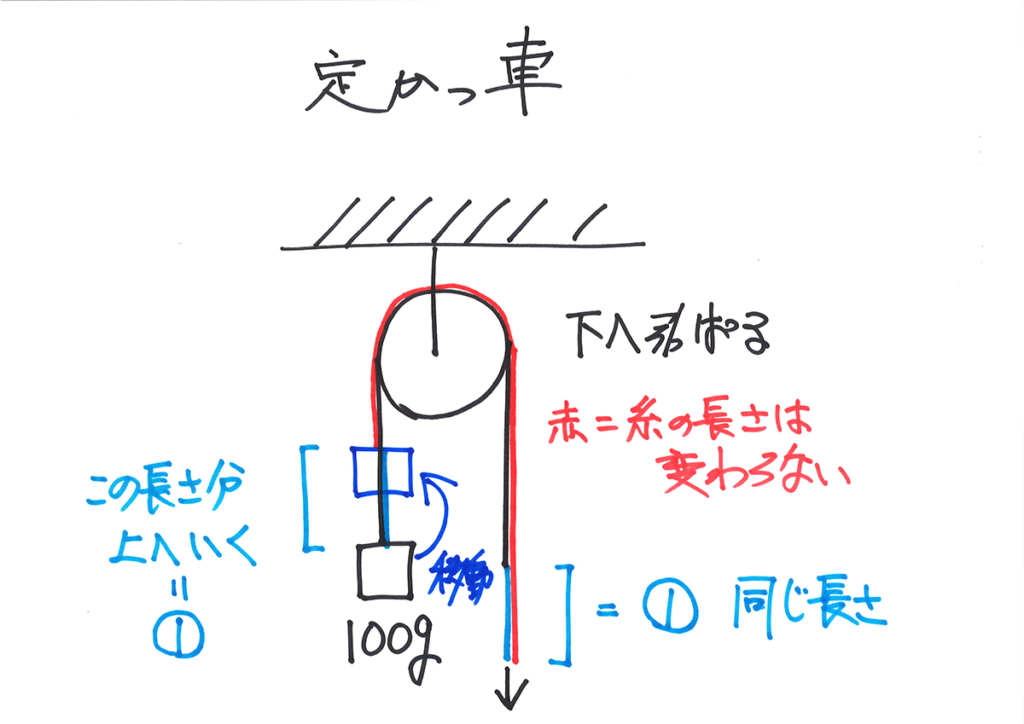

「水色の線の長さ分上がった」としましょう。

すると、右側のひもは同じ「水色の線の長さ分」下がります。

これは分かるよ。

上に上がる分、下がるよね。

感覚的に「当たり前」かもしれませんが、きちんと考えてみましょう。

糸の長さは、引っ張っても変わらないことが大事です。

糸の長さが変わらないって

あまり意識しなかったけど・・・

かっ車を考えるときは、

糸の長さが大事なんだね!

赤色で描いた「糸の長さ」が変わらないので、「左右の水色の部分の長さは同じ」と分かります。

これで、

ちゃんと分かったよ!

糸の長さが変わらないから、

おもりが上がる高さと引く長さが同じだね!

「基本中の基本」とも言える内容ですが、ここをきちんと理解しましょう。

理科の力・電気の問題は、基本をしっかり理解して考えることが最重要です。

基本をしっかり理解せずに、あやふやなままで、応用問題の解答を読んでも

分かったような

気がする・・・

「分かった気持ち」で終わってしまい、「出来るようにならない」ことが多いです。

「基本をしっかり理解して、描く」事が出来るようになると、応用問題も次々に出来るようになります。

筆者は分かりやすいようにマーカーで描いていますが、色鉛筆で描いても良いでしょう。

でも、テストでは

色鉛筆使えないけど・・・

色鉛筆を使って学んだら、イメージできるようになります。

しっかりイメージできるようになると、普通の鉛筆でも大丈夫になるでしょう。

確かに、描くと

分かりやすいかも・・・

ちょっと、色鉛筆で描いて、

考えてみよう。

ぜひ、「描いてしっかり理解」をやってみましょう。

次回は下記リンクです。