前回は「記述問題の攻略法 1〜大事なポイントとコツ〜」の話でした。

水溶液の実験のポイント:食塩が水に溶ける様子を描く

今回は、開成中学校の2020年理科の問題3を考えてみましょう。

食塩を水に溶かす問題で、まずは前半を考えてみます。

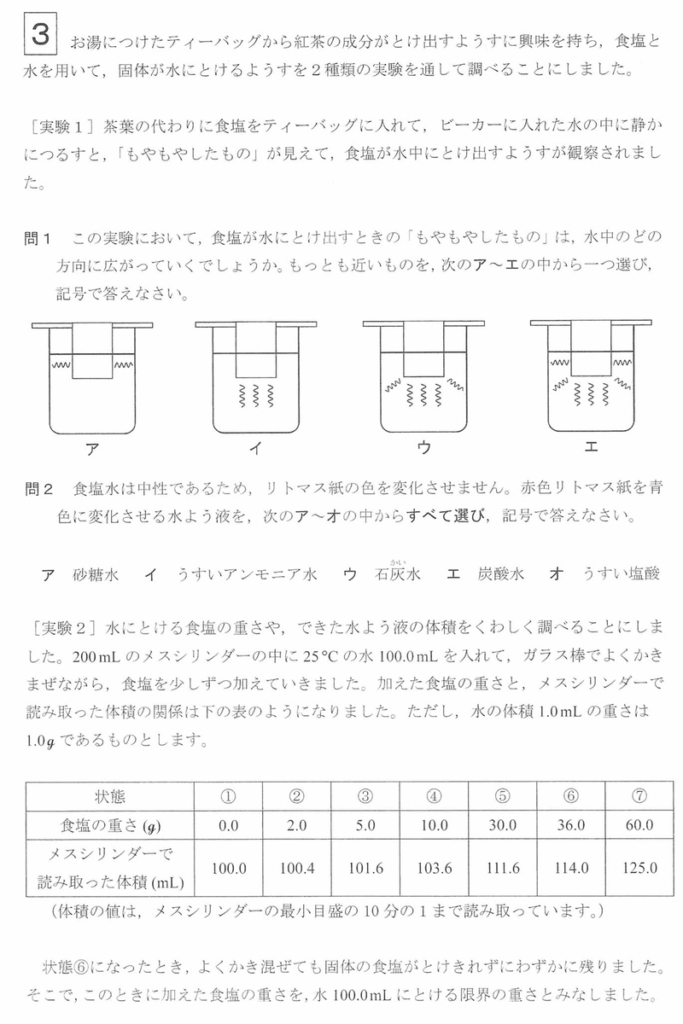

問1では、食塩が水に溶け出してゆく状況が問題です。

こういう「溶かす」などの場合は、溶かすもの=食塩を問題に記入してみましょう。

・「溶かす」などの時は、溶ける物質などを描く

・実験の対象となる現象を描いたり、具体的にイメージする

男子小学生

男子小学生どうやって、

食塩を描くの?

食塩は

小さいから、描きにくいよ・・・

小さな点などで、食塩などの物質を表現すると良いでしょう。

そうすると、何となく溶けてゆく感じがイメージできます。

頭の中でできるかと思いますが、実際に描いてみると「溶け出してゆく感じ」がわかります。

まず、重力で下に落ちるはずですから、アとエは✖️です。

イ、ウが残り、ウはあながち間違いではない感じもします。

ウは、斜め45度の方向に食塩が溶け出してゆく感じです。

ここで考えてみましょう。

食塩が溶けて、

下と斜め45度に広がってゆく・・・

何らかの外からの力などがない限り、ここまで斜めにはならなそうです。

「斜めに落ちる」としても、「もう少し斜めではない方向」なはずです。

ここで、

重力がかかるから、

物質は下に落ちるね。

「物は下に落ちるはず」と考えてイが答えです。

イ

こういう時は、実際に食塩やボールを落としてみることをイメージしましょう。

・状況を頭に具体的に思い浮かべる

・物質の広がり、動きなどは、「どうなっているのかな?」「どうなるかな?」を考えてみる

水溶液の性質をイメージ

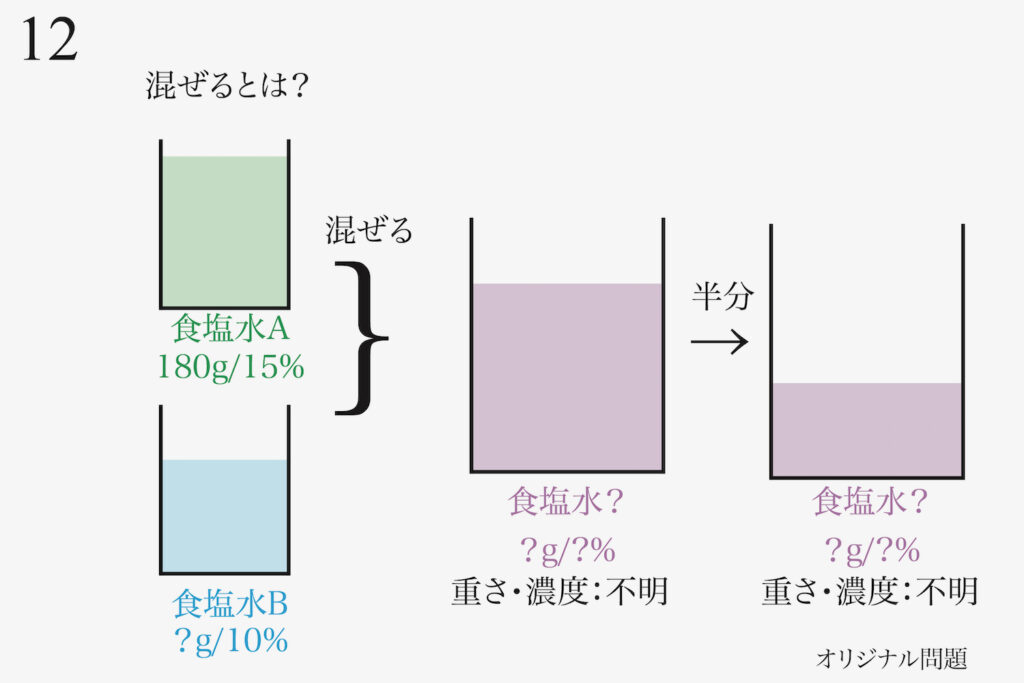

水溶液の問題は、「食塩水の濃度の問題」などで算数でも登場します。

理科の問題だけど、

算数っぽいところがあるね・・・

このような実験問題をしっかり理解すると、算数の学力も上がります。

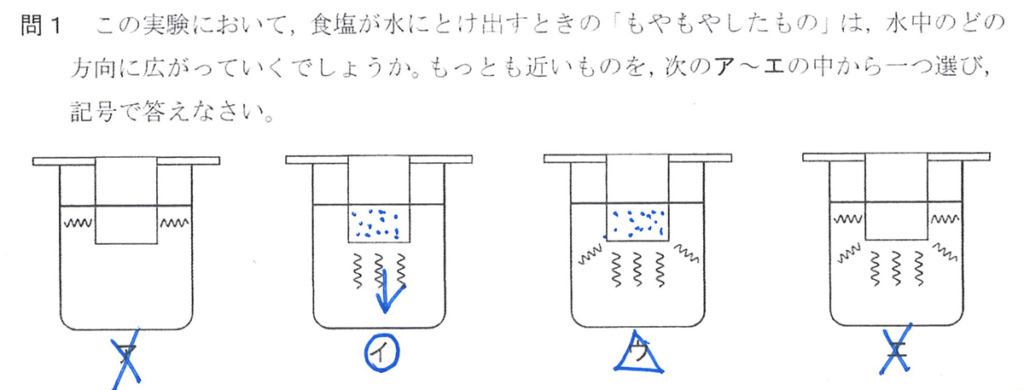

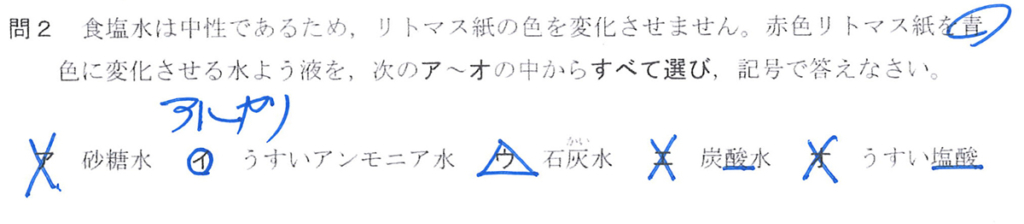

問2では、赤色リトマス試験紙が青色が出ます。

青にマークして、

よし、

アルカリだ!

「アルカリ」と問題文に書いてみるのも良いでしょう。

エ、オは名前に「酸」が入っている通り、酸性なので✖️です。

アの砂糖水は、酸でもアルカリでもないので✖️です。

イのアンモニアは、アルカリであることは知っている方が多いでしょう。

ウの石灰水は「アルカリ」です。

もし知らなくても、ここまで絞って「全て選ぶ」だから複数ありそうだから、

ウも

答えかな?

こう考えてみるのも良いでしょう。

イとウ

大きな変化をチェック:理科実験を思い出す

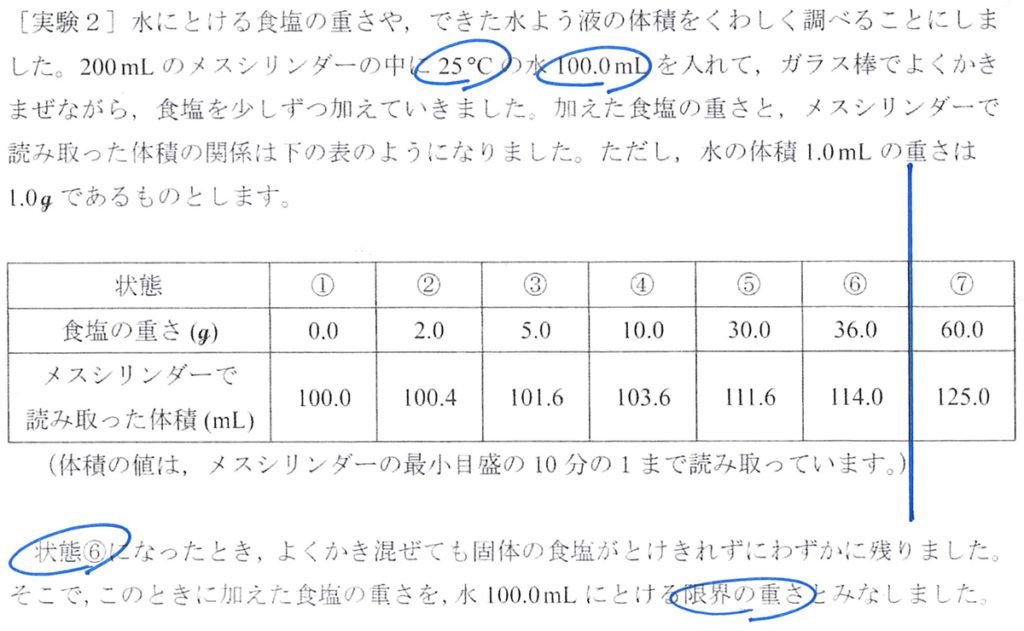

実験2に進みますが、25℃、100ml等キーワードは○などで囲って意識しましょう。

・大事な数字・数量などは○で囲んで、意識する

状態6になったら、食塩が溶けるのが「限界になった」とありますから、「限界の重さ」に○します。

こういう表が出てきて、「溶ける限界」などの「大きな違いが出たとき」は、大事なポイントです。

上図の通り、自分でその境界に線を引きましょう。

この前後で、

全然状況が異なる!

・状況が変わる前後を発見する。

・発見した「状況が変わる時、場所」に線を引いて、明確に意識する

上記の様に、選択肢の問題でも問題文に描きこんで、イメージを膨らましてみることが大切です。

小学生のみなさんは、学校などで理科実験をしたことがあります。

このように「食塩を溶かす」などは具体的で頭でイメージしやすいのです。

小学校の理科実験を

思い出す・・・

「食塩を書いてみる」とあたかも実験室にいるかのイメージとなり、問題に取り組みやすくなります。

すんなりと答えがわかる場合は、時間がかかるので、描きこむなどはしなくても良いでしょう。

あれ?

どうしようかな?

悩む時は、このように「描いてみる」と良いでしょう。

「食塩は真下に落ちる」などの具体的イメージに結びつき、少し余計に時間がかかるかもしれません。

具体的イメージを描くと、正答率があがるでしょう。

次回は下記リンクです。