前回は「学校で習うことを実生活で体験〜ジャガイモとタマネギの成長を観察・植物の成長を計測〜」の話でした。

「歩く速さ」と「走る速さ」の具体的なイメージ

今回は身近な「速さ」の話です。

高校生から大人の方が歩いたり、走ったりする速さを考えてみましょう。

男子小学生

男子小学生歩くのは、

みんな大体同じだけど・・・

すごく早く

走る人がいるよ!

小学校高学年になると、学年に一人か二人くらいは「とても早く走る」方が出てきます。

筆者が小学校5、6年生の時は、いつも走ると早い同級生のT君がいました。

なぜ、いつも

T君があんなに早く走れるんだろう・・・

同じ人間なのに、

こんなに違うんだ・・・

子ども心に、いつも不思議に思っていました。

水泳でも小学校高学年になると地区大会に出るような方は、すごいスピードです。

小学校の時に、一つ学年が下の地区大会出場のI君のクロールを見て、衝撃を受けました。

スイーッ、

スイーッ・・・

何、

この速さ?

「ものすごいスピード」だったのです。

スイーッ、

スイーッ・・・

もう「スイスイと進む」というより「スイスイと突き進む」感じでした。

25mプールをす〜っとクロールで泳ぐと、あっという間に、もうリターンしていました。

どうやったら、

こんなスピードが出るんだろう?

泳ぎ方と勉強の仕方には共通点がある話を、上記リンクでご紹介しています。

歩く速さも個人差があり、走る速さは大きく異なります。

「大人の平均的な速さ」を考えてみましょう。

歩いたり走る時速はどのくらいか、具体的に考えてみましょう。

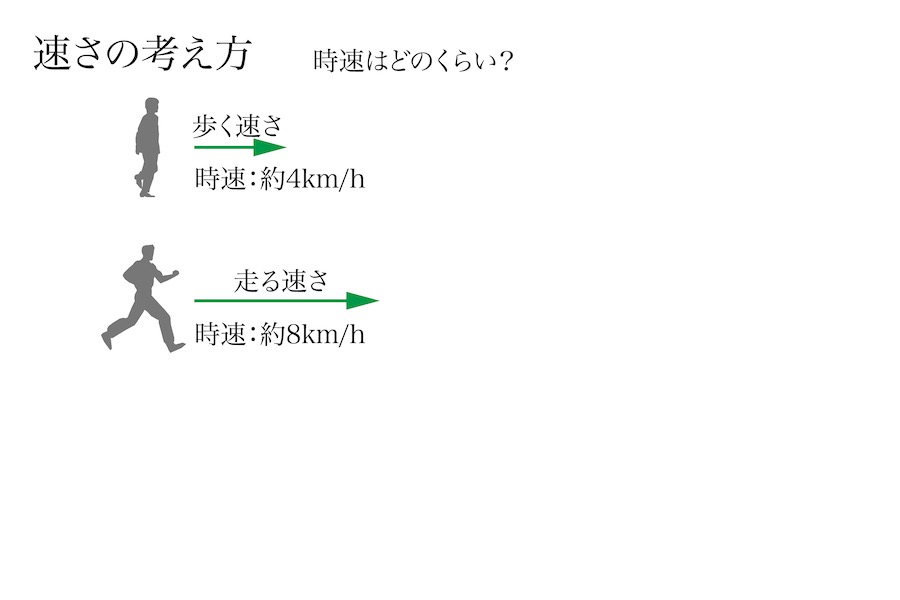

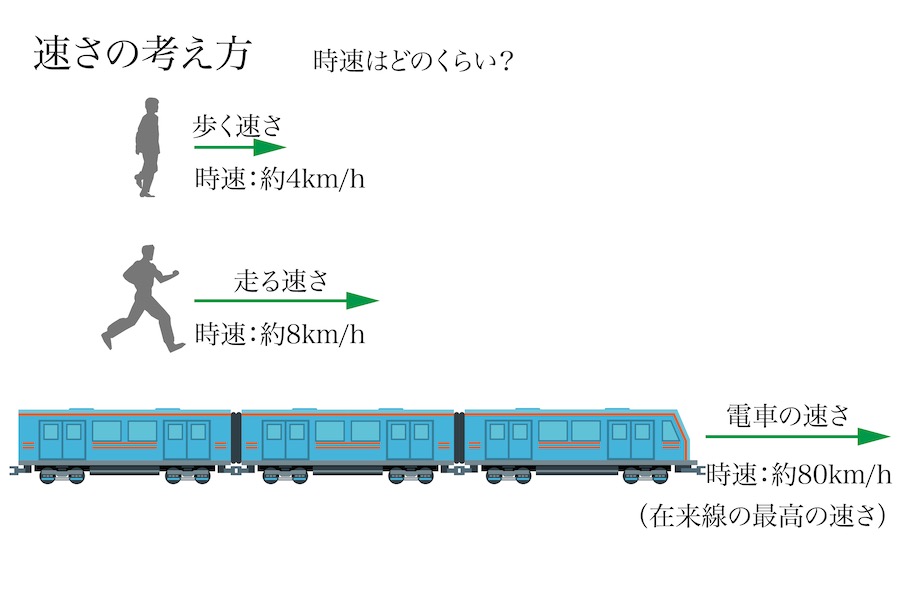

一般的には、だいたい歩く速さ=約4km/h(時間)、走る速さ=約8km/h(時間)です。

走る速さは

歩く速さの2倍くらいなのね・・・

確かに、

それくらいかも!

「走る速さ=歩く速さの約2倍」というイメージを持つと良いでしょう。

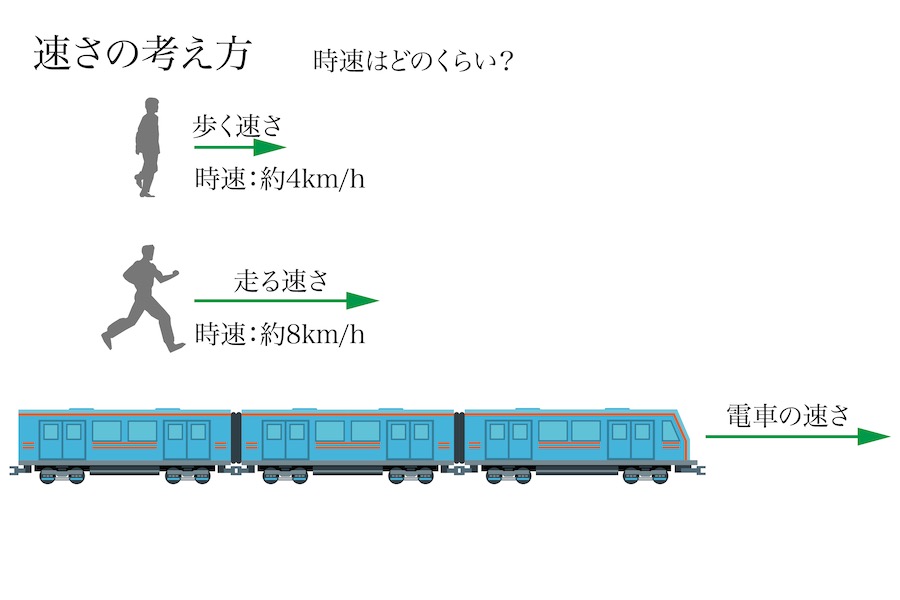

「電車の速さ」と比較

それでは、「電車の速さ」と「人が歩く・走る速さ」を比較してみましょう。

電車は一般的な街を走っている在来線で、最高速度を考えてみましょう。

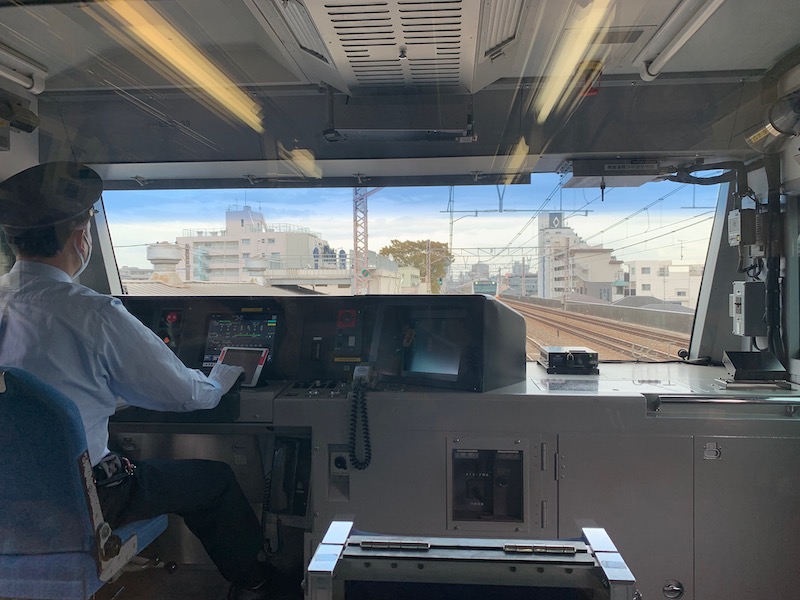

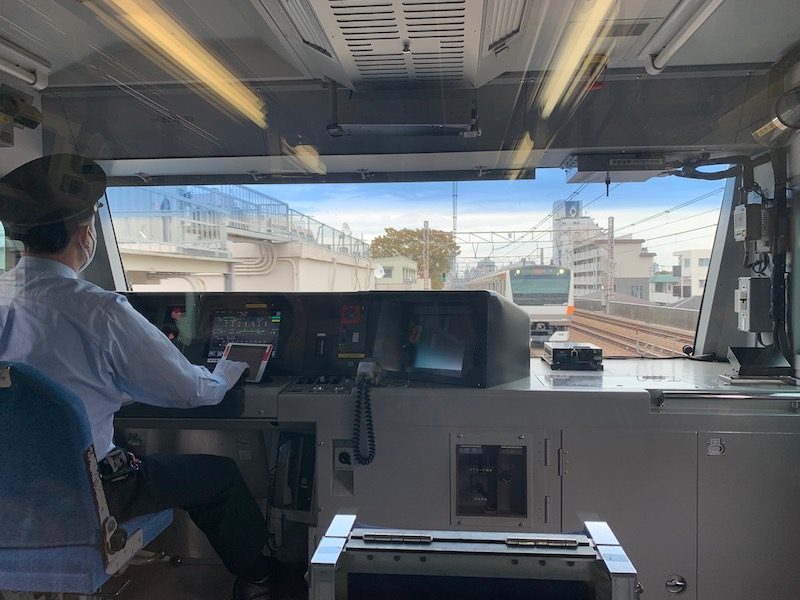

在来線の一番前に行って、「運転手さんと同じ視線」で電車が走るのを見てみましょう。

普通、電車に乗ると「側面の風景が横に流れる」光景です。

それに対して、「運転手さんの視線」は「前面に広がる風景が後に流れる」光景です。

この二つの光景は全然違うので、大人が見ても面白いです。

未就学児〜小学校低学年くらいの子どもは、ぜひ大人と見てみましょう。

僕、パパと

一番前の車両から見たことがある。

なんか、

全然違う、と感じた。

「同じように電車に乗っているのに、光景が全然違う」という体験は大事です。

「何が違うのか?」を考えてみるのも良いでしょう。

上の図では、速さを「矢印の大きさ」で表現しています。

「走る速さ=歩く速さx2」なので、矢印の長さも2倍になっています。

それならば、

電車の速さの矢印が短いのではないかな?

もっと、グ〜っと

長くなるはずだね!

電車の速さは「かなり早い」ので、矢印がすごく長くなります。

「同じ人の走る・歩く」に対して「矢印の長さ」を相応に変えて、電車はイメージしてください。

大きめの白い紙などに「思い切り長い矢印を描いてみる」のも良いでしょう。

電車の動きを観察:「だいたい」が大事な理科の現象のイメージ

電車は止まっていると、時速0km/h(時間)です。

そして、駅から動き出すと徐々に速さが増してゆきます。

最前線の車両で運転手さん越しに光景を眺める時、運転手さんの前にある速度計も眺めてみましょう。

速度計がグーっと動いて、どんどん速さが早くなります。

この時、運転手さんが速さを上げるために「レバーをグーっと前に動かす」動作をします。

ある程度速さ(スピード)が出ると運転手さんはそのレバーを止めて、最高の速さを保ちます。

その時、速度計も一定の速さになります。

在来線の駅と駅の間の距離によりますが、東京都内だと3分程度が多いです。

すると、最高の速さで走るのは1分程度が多いでしょう。

この時、最高の速さは80〜90km/h(時間)くらいになります。

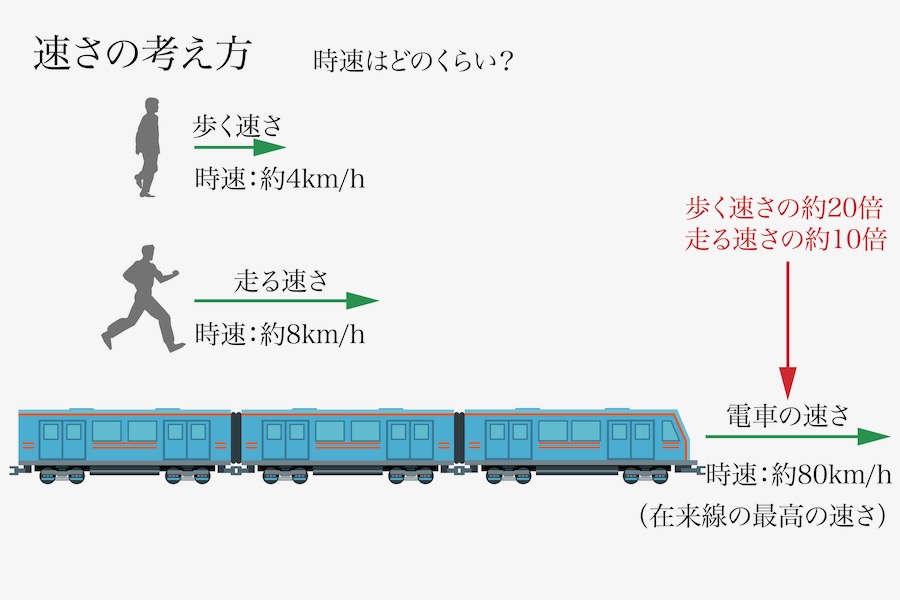

ここでは、在来線の電車の「最高の速さを約80km/h(時間)」として考えてみましょう。

やっぱり、

電車って速いね!

時速80kmって

結構速い!

「速い!」と感じることも大事ですが、「具体的にどのくらい速いのか?」を考えましょう。

電車の最高の速さは、大体「歩く速さの20倍、走る速さの10倍」です。

10倍、20倍という

のは分かりやすいね・・・

人の速さと

電車の速さは、こんなに違うんだね!

このように、具体的な数字を考えるとき、「何倍くらいかな?」と考えると良いでしょう。

その時、厳密に割り算しても良いですが、「大体の計算」でも良いでしょう。

「大体何倍くらい」という尺度を持つと、色々なイメージが湧いくるのが実感されます。

「電車の動き」は日常生活の中でよくみる光景で、踏切などで電車が横切るのをみることも多いです。

このように「身近な日常生活」で観察してみると、面白いことが多いです。

そして、「観察する力」も増強されるでしょう。

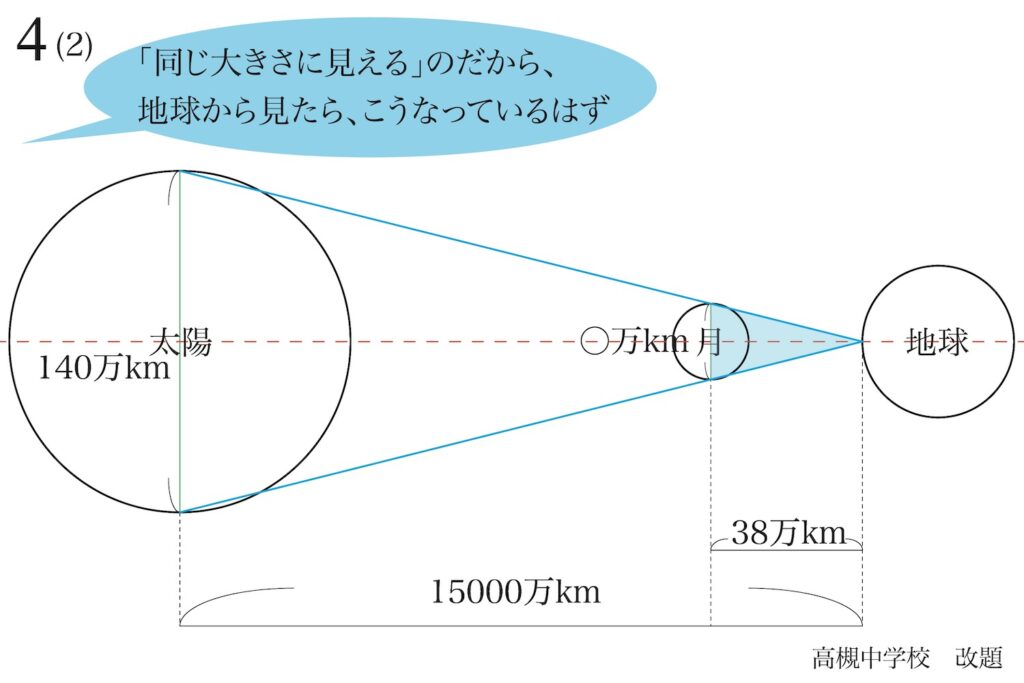

小学校高学年・中学受験の理科では、天体を習います。

天体の問題は、なかなか難しいので「点差が開きやすい分野」です。

ぜひ、絵を描いて理解するようにしましょう。

そして、天体など「ものすごく大きなもの」をイメージする時には、「だいたい」が大事です。

天体の問題の計算で「だいたい」で考える話を、上記リンクでご紹介しています。

理科の現象を学ぶときは、

だいたい、

このくらいかな・・・

このイメージは、

大体〜倍くらい、と考えよう・・・

「大体〜倍」を考えるとイメージがつかめます。

すると問題も解けるようになり、好奇心が湧いてきて、ますます問題が出来るようになるでしょう。

次回は下記リンクです。