前回は「歴史・地理の記述問題で高得点をあげるポイント・解答例とコツ〜じっくりグラフを読み解く姿勢・「大きな特徴」の理由と原因・グラフに線を描く・問題文のテーマとキーワード〜」の話でした。

憲法と教育:問題文のキーワード

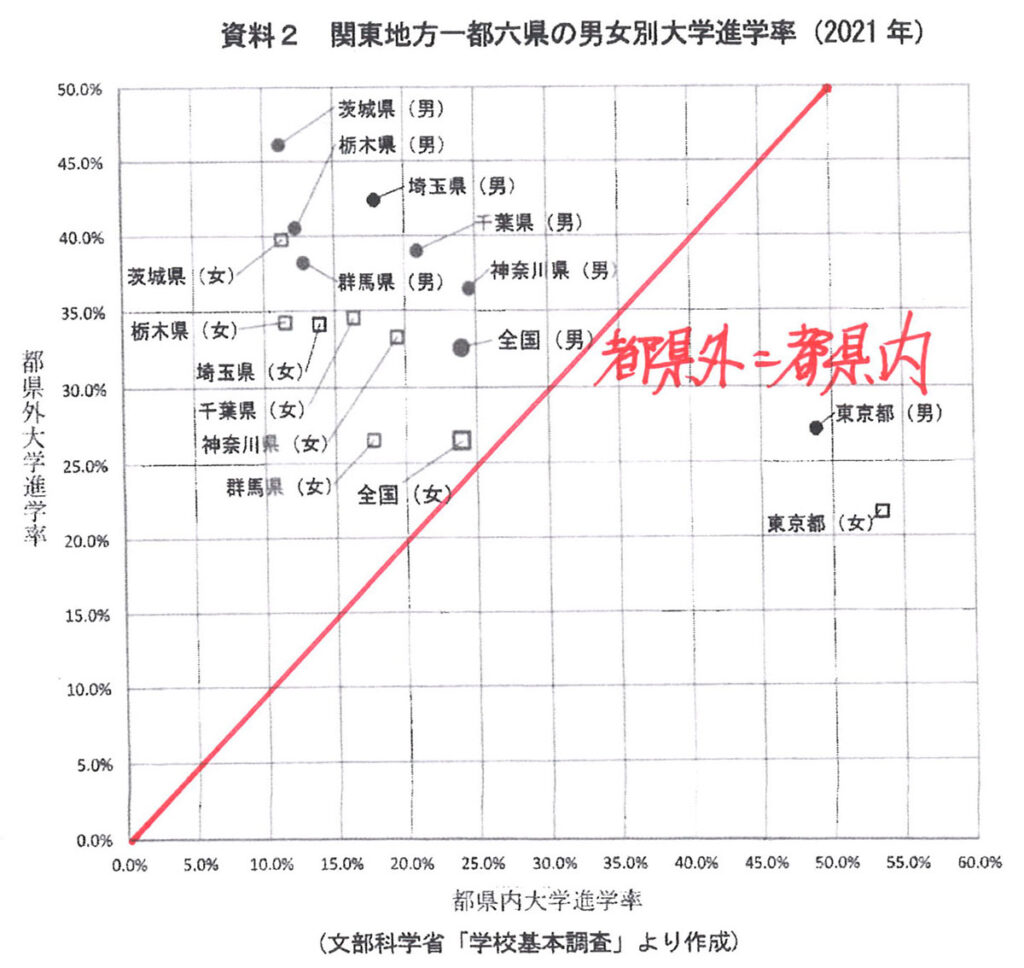

グラフを読み込んで、色々と考えてみました。

問7に進みます。

出題者

出題者平等な教育を受ける権利は

憲法で保障されています。

実際には様々な格差が

ありますが、一例と対策について知っていますか?

「憲法と教育」という、本質的で究極的とも言える問題です。

そして、「教育と格差」の例と対策を答えます。

憲法は「国家の根幹」とも言える大事なことです。

憲法9条って、

よく話題になるね。

これを「小学生に問う」姿勢が、武蔵らしいところです。

出題者は、本当は「これが一番聞きたい」のです。

でもさ、

いきなり憲法って言われても・・

憲法は知ってるよ。

でもさ・・・

話が大きくなりすぎて、

難しいかも・・・

こういう問題は、あまり難しく考えすぎないことです。

憲法・教育などは、「分かりやすい言葉」ですが、非常に奥深い内容が含まれています。

こういう記述式問題は、「大人でも答えるのが難しい」問題があります。

問題では「格差の例を一つ」と「知っている対策」を求められています。

「格差」というのはネガティブなことですから、シンプルに「問題となっていること」を考えましょう。

「教育の格差・問題」では、何が思い当たりますか。

教育の問題・・・

何だろう・・・

ちょっと戸惑う時は、問題文をもう一度読んでみましょう。

「問題文を読む」には、時間がかかりますが、問題作成者は、

この文章をしっかり

読み込んで解いて欲しい・・・

推敲に推敲を重ねて文章を作成しています。

問題を作る先生も、

大変なんだね。

特に社会の問題文は、「何かの本から取ってきた」文ではなくオリジナルが多いです。

確かに、

国語は作家の方の分が多いけど・・・

社会は、

その問題のための文章だね。

社会の文章は、出題者の先生の「力作」なのです。

先生がこれまでに学んできたこと、考えていることを一生懸命盛り込んだ「力作」なのです。

ですから、その文章は、しっかり読み込んで、キーワード・ヒントをつかみましょう。

改めて読んでみると、中段以降「経済的な理由により学ぶことができない・・・」とあります。

そして、若者たちを「金の卵」と読んだ事実が記載されています。

この辺りから「教育と経済」に関する話が問題となりそうです。

確かに、塾はお金がかかって、

親は大変かも・・・

そうだよね。

通う僕たちも大変だけど、親も大変かもね。

まず、「家庭の経済力によって、学習の平等が損なわれている」ことが挙げられます。

塾へ行くのも、参考書・問題集を買うのもお金がかかります。

私立中高の学費と経済力:中高一貫校と教育

そして、皆さんの多くが目指している私立中高は、どうでしょうか。

公立よりも

お金がかかりそう。

私が目指す学校は、

都心にあるから・・・

国や自治体の支援でなく、

都心に学校を作るのは大変そう・・・

私立中高が「公立中高よりも、はるかに学費が高いこと」の事実。

この事実を当の子ども達が、どの程度知っているか。

「これを知っていることが、重要かどうか」は、議論がありそうです。

本来ならば、問題文の脇に「公立と私立の学費の参考例」があっても良いでしょう。

一方で、この内容は学校側からすると「書きづらい」です。

学習の平等は「進学の機会・チャンス」と表現しても良いでしょう。

「家庭の経済力によって、進学の機会・チャンスの平等が損なわれている」ことが最大の問題です。

次に「知っている対策」を考えましょう。

対策って、

難しそう。

まずは、「奨学金」があげられます。

国や自治体などだけでなく、大学でも実施している奨学金。

最近は、企業でも奨学金を出す例が以前よりも多数出ています。

そこで、「国・自治体・大学などが奨学金を出して経済的支援を行っている」ことです。

「奨学金を出す主体」に「会社」も入れても良いでしょう。

・家庭の経済力によって、進学の機会・チャンスの平等が損なわれている。

・能力があっても、家庭の経済力によって進学できない状況がある。

・その対策として、国・自治体・大学などが奨学金を出して経済的支援を行っている。

これらのポイントをまとめて、自分で文章を作ってみましょう。

最初は、「解答例を真似て」で良いでしょう。

家庭の経済力によって進学の機会・チャンスの平等が損なわれており、子どもの教育機会に大きな格差が生じている。子ども本人に能力があっても、家庭の経済力によって進学できない状況が起こりうる大きな問題が潜んでおり、その対策として、国・自治体・大学などが奨学金を出して経済的支援を行っている。

また、皆さんの志望する多くの学校が、「中高一貫校」です。

武蔵中高も僕の頃は高校入試がありましたが、現在は廃止して「完全中高一貫」へ移行しました。

筆者は「中高一貫が良い」と考えています。

年の離れたお兄さん・お姉さん、あるいは弟・妹と触れる機会が生まれるからです。(上記リンク)

中高別々だと、中学校一年生のお兄さん・お姉さんは、中学校二・三年生です。

年が一つか二つしか離れていないのです。

対して、中高一貫校の場合、中学校一年生のお兄さん・お姉さんは高校二年生までいます。

高校生のお兄さんが、

数学得意ですごそうだな・・・

高校生の先輩が、

すごく英語が得意で憧れる・・・

「高校三年生」もいますが、大抵の高校三年生は、大学受験で頭いっぱいです。

そのため、中高一貫校といえども「高校三年生と中学生が接する」機会は少ないでしょう。

筆者が通っていた武蔵中高は、4月に記念祭(文化祭)が行われます。

記念祭での発表向けて、

一生懸命、研究活動だ!

文化部にとっては、「記念祭での発表」が活動の総決算でした。

そのため、僕たちは高校三年生の春・4月まで部活で活動しました。

大学受験を優先して、「高校二年生の春・4月まで」という方もいました。

いずれにして、多くの年代の若者・青少年が「接する機会」をもたらす中高一貫教育。

思春期を迎える方々には、非常に大きな価値を持つでしょう。

かつて、公立中高は別々で「中高一貫」は少なかったです。

「私立や一部の国立・公立が中高一貫」で、「他の公立は別」は「教育の平等」に反します。

多くの中学受験する方が志望する学校が「中高一貫」ということ。

それは「中学受験する余裕がない家庭」には困るかも知れません。

そこで、国・自治体は「公立の中高一貫校を設置して、中高一貫への門戸を開いている」のです。

・国・自治体が公立の中高一貫校を設置して、中高一貫への門戸を開いている。

このことも対策に挙げられますが、これは書かなくても良いでしょう。

「中高一貫」のことは少し難しいので、これを書くと

おっ、

よく理解しているね!

採点者は、良い点をくれそうです。

これらのことで、「知っていること」や「分かること」を自分なりに書きましょう。

大日本帝国憲法と現行憲法

憲法という非常に大きなテーマに踏み込んだ問題です。

「武蔵らしさ」が溢れている問題で、とても良いでしょう。

いきなり、

憲法って言われても困るけど・・・

折角なので、我が国の憲法に関して復習しておきましょう。

「憲法9条」が、度々話題となる日本国憲法。

現在の日本国憲法は、1945年の敗戦後にGHQが作成した草案を元に作られました。

米陸軍を率いて、日本軍と熾烈な戦いを繰り広げたマッカーサー連合国軍(GHQ)最高司令官。

若い頃から超優秀で名家に生まれたマッカーサーは、第一次世界大戦で大活躍しました。

第二次世界大戦の頃には、「既に大物」だったマッカーサー司令官。

ところが、予想外の日本軍の大きな抵抗に遭遇し、退却を余儀なくされます。

I shall return!

(私は必ず戻る!)

4年ほどの長きにわたって、日本軍と戦い続けたマッカーサー。(上記リンク)

その経験があるからこそ、「分かること」がありました。

俺がJapan(日本)を

根底から変えてみせる!

そして「日本を根底から変える」には、憲法改正が急務です。

日本の憲法(大日本帝国憲法)を読んだ(翻訳)マッカーサー司令官。

なんだ!

この憲法は!

こんな軍国主義的な

憲法は廃止!

俺たちが、民主的な

憲法を作ってやる!

おい、早く

Japanの憲法草案を作れ!

ははっ!

直ちに!

部下に「急いで新たな日本国憲法作成」を命令したマッカーサー。

いいから、

一週間で作れ!

えっ!

一週間ですか?

さすがに、

それは・・・

これは、

命令だ!

は、

はいっ!

日本と違って「何かを成し遂げる」には、短期間であろうと、とにかく「成し遂げる」のが米国です。

そして、本当に一週間で「日本国憲法の草案」が出来ました。

マッカーサー司令官に対して、「天皇制の保持」など頑強に抵抗した日本政府・委員会。

日本は古来から天皇制が

ありまして、天皇が国を統括しており・・・

そんなことは

分かっている!

は、はい・・・

それで、天皇は国を統帥・・・

天皇の統帥権は、

新たな憲法には、ない!

・・・・・

戦前までは「大元帥」として、「国家と旧日本軍の頂点」にいた天皇。

新たな憲法では、「象徴=Symbol」となりました。

このように、「色々復習しながら学ぶ」と良いでしょう。

次回は下記リンクです。