前回は「グラフを描いて「分からない」から「分かる」ポイント〜状況のイメージとグラフのだいたいの形・傾きと変化の仕方・なめらかにつなぐ・連続的に変化するイメージ・問題10(5)解法〜」の話でした。

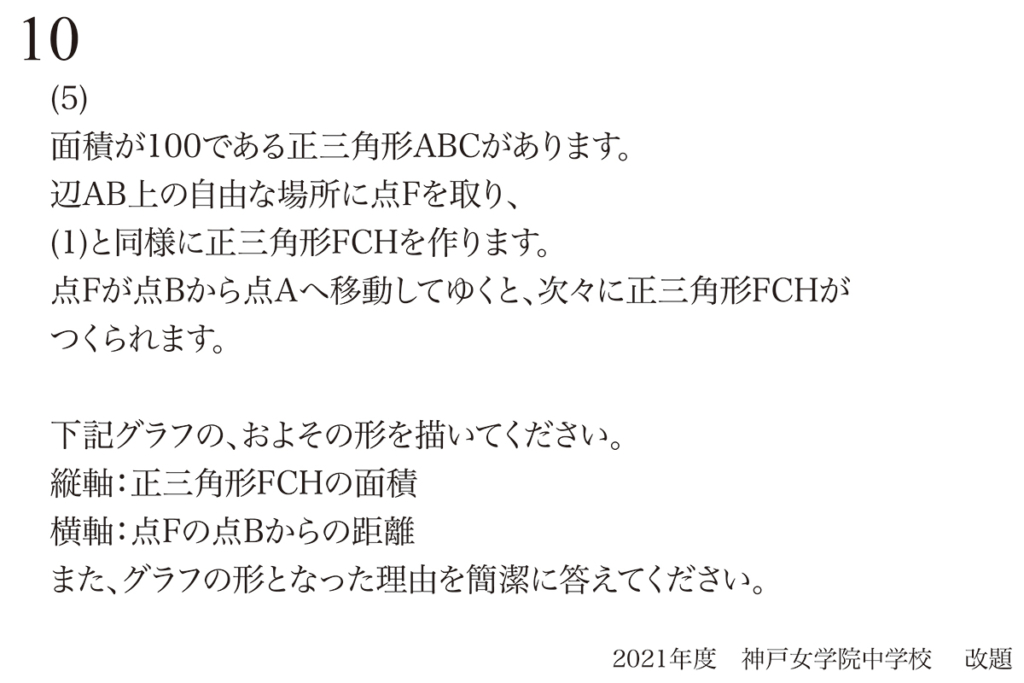

問題10(5)再掲載

グラフの読み取りのポイント・コツ:図形と現象の対称性

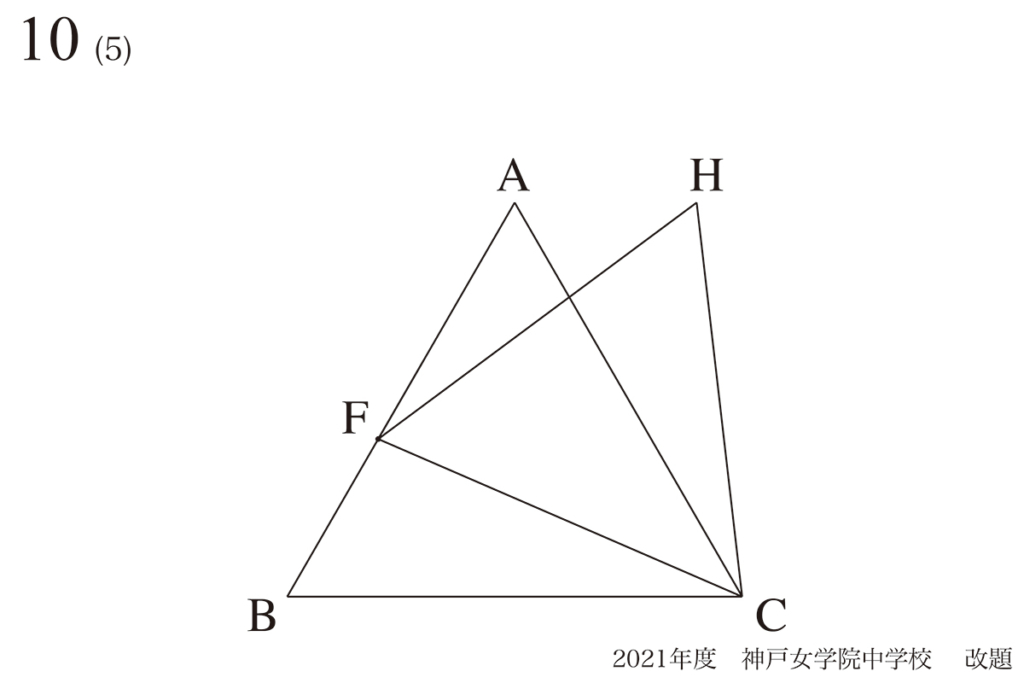

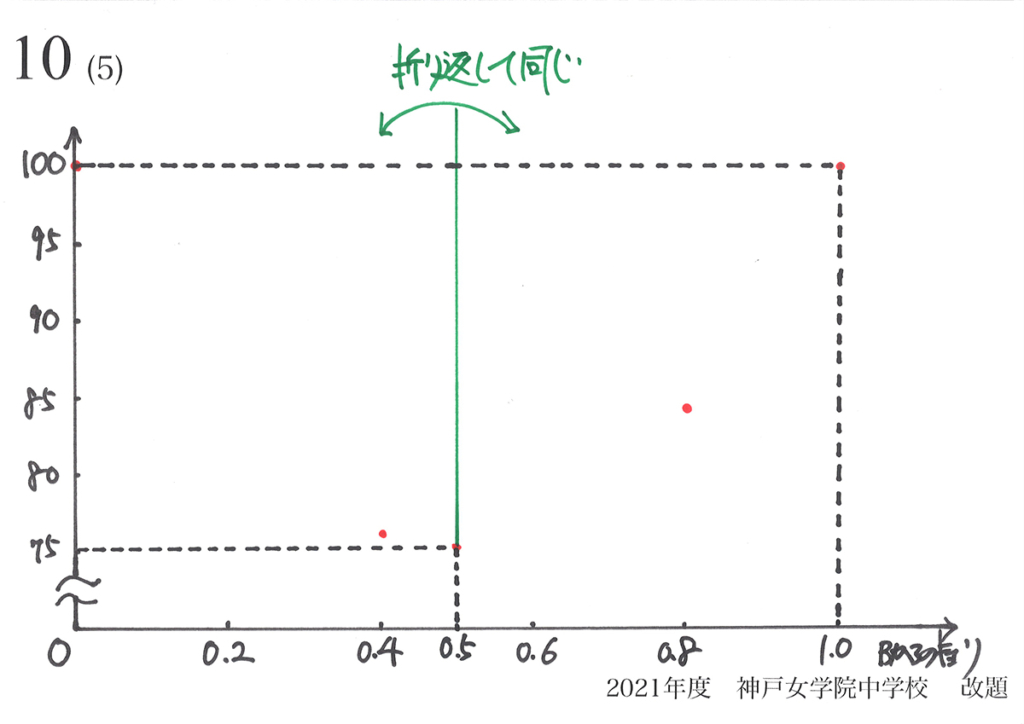

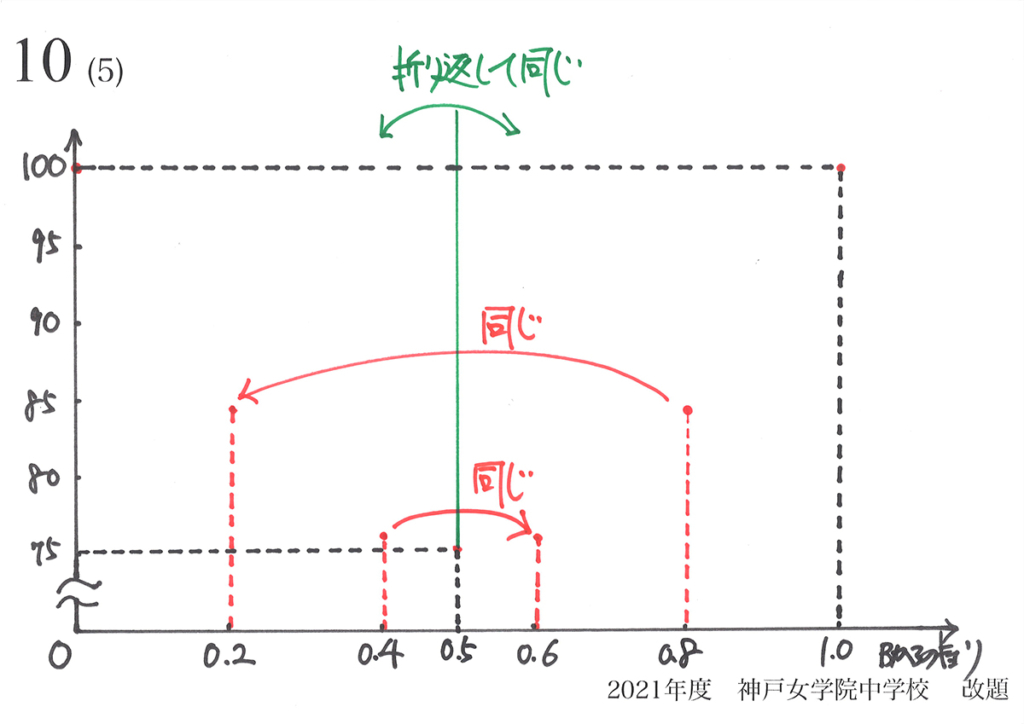

図形の対称性から「グラフの対称性」を考えて、グラフの大体の形を考えました。

逆に「グラフに(およその)対称性」があるときは、対象とする図形や現象に「対称性がある可能性」があります。

・図形に対称性がある時、グラフにも対称性がある

・グラフに(およその)対称性がある時、対象とする図形や現象に「(およその)対称性がある」可能性が高い

「図形の対称性→グラフの対称性」に対して逆の場合は、少し注意が必要です。

「グラフの(およその)対称性→図形・現象の(およその)対称性」です。

なぜ、こっちは(およその)が

つくの?

それは、理科の実験などは「誤差がある」からです。

実験や現象を対象とする場合は、対称・繰り返しがあっても「グラフがピッタリ対称」にはならない傾向があります。

そっかあ・・・

でも、何か「対称」とか「繰り返し」を見つけたら、大事だね!

グラフが「分かる」姿勢:大雑把に考える

今回は「寄り道」で分かった面積76,84が、小問等でなく「分からない」場合を考えましょう。

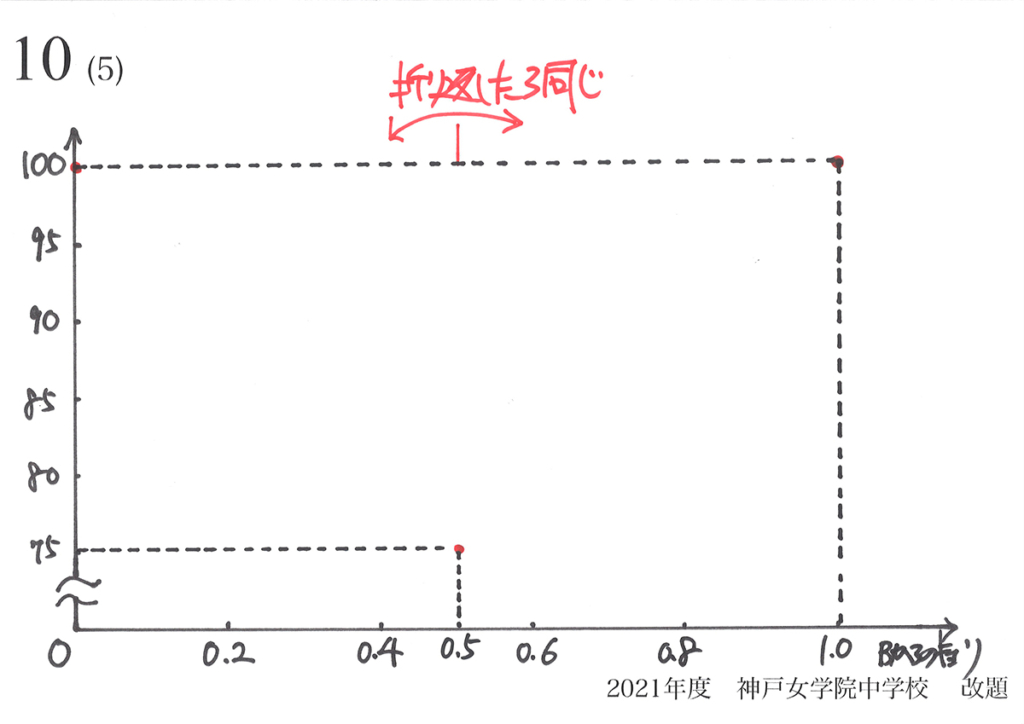

この場合は、動点Fが点A,Bと中点Mにある時しか、面積が分かりません。

それじゃ、

グラフは描けないんじゃない・・・

「動点Fが点A,Bと中点Mにある時」は、正三角形FCHの面積が「最大と最小となる時」です。

ここで「図形の対称性→グラフの対称性」を考えましょう。

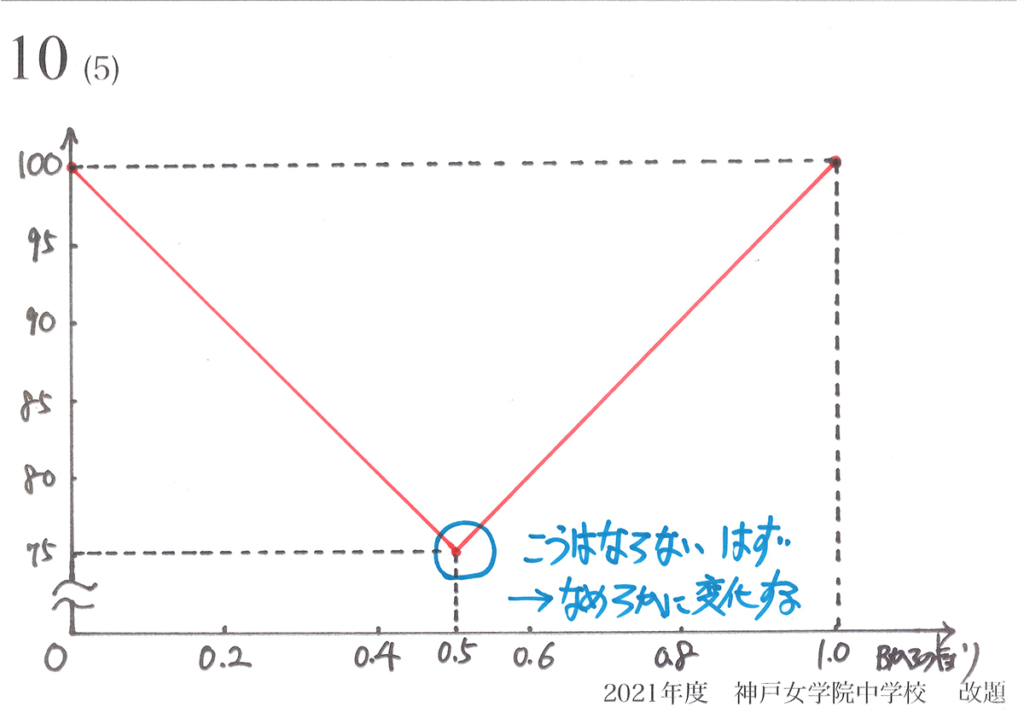

各点を直線でつないでみると、上のグラフのようになります。

こうはならないと

思うよ!

こんなに急な変化の

グラフって、なかなかないよね・・・

なんか変だし・・・

一番小さいところ(最小)で

尖っているのが変な感じ・・・

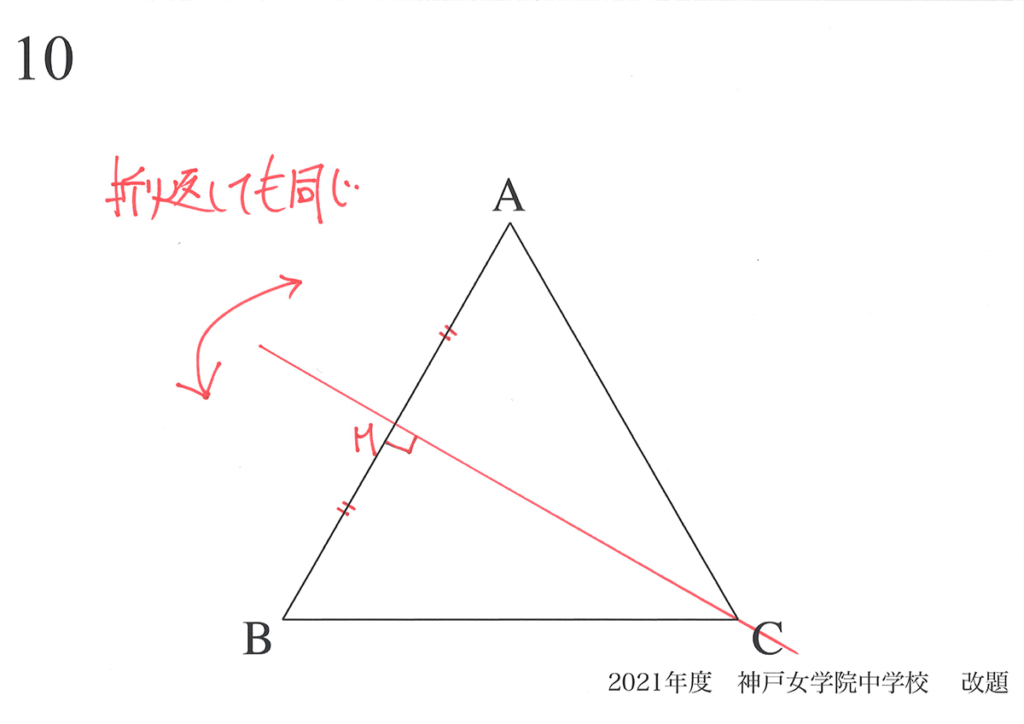

「大体分かる」ことも大事に:図形や現象の変化をイメージ

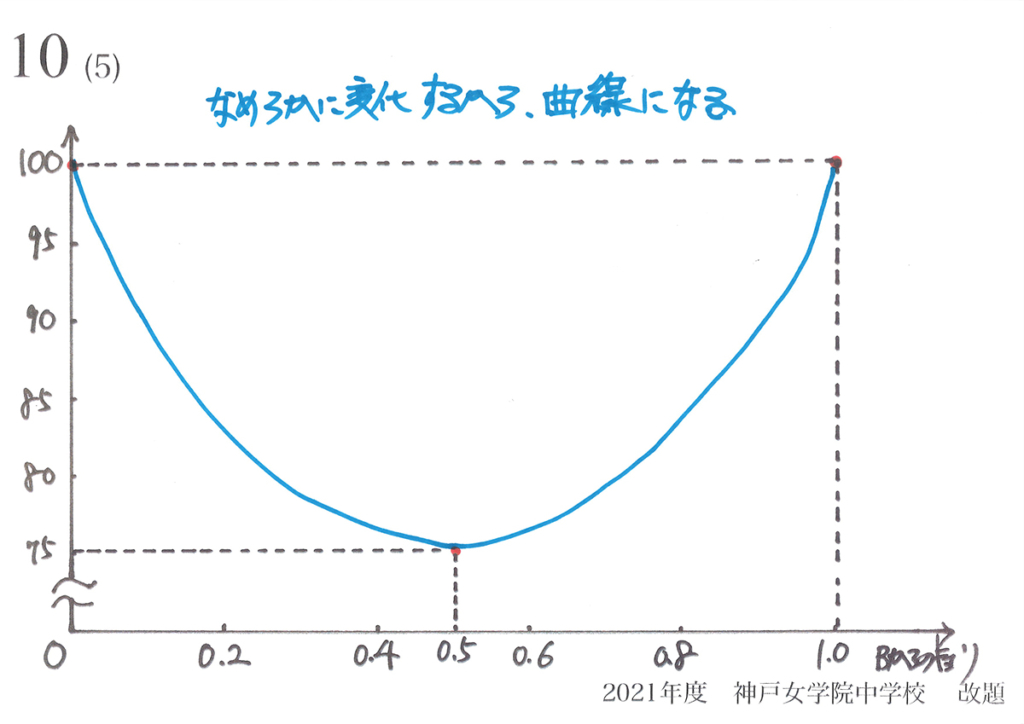

この場合、「急激に変化せず、なめらかに変化するはず」ということを考えましょう。

正三角形の辺FCの長さは、「点FがAからMに移動するにつれて、徐々に小さくなる」です。

このことをイメージしましょう。

すると、途中の点の数字が分からなくても、「大体の大雑把な形」は分かります。

この「大体」が算数・理科では、非常に大事です。

「大体の感じをつかむ」ことを気にしながら、学んでゆきましょう。

「だいたい」でも

良いの?

「だいたい」分かることは大事です。

算数でも理科でも、「全然分からない」ではなく「だいたい分かる」ことも大事です。

まずは「なんとなく分かる」ことも大事にしましょう。

「分かること」に自信持つようにしましょう。

そして、「分からない部分」や「理解できない箇所」を少しずつ学んでゆきましょう。

次回は下記リンクです。