前回は「てんびん算と食塩水の濃度〜実社会と「てんびん算」・「なぜ?」の理解・「算数(数学的)コンセプト」と実生活・子どもと一緒に親も学ぶ機会・子どもと接する貴重な時〜」の話でした。

てんびん算の「つり合っている」イメージ

今回は、てんびん算を、別の視点からの問題を考えたいと思います。

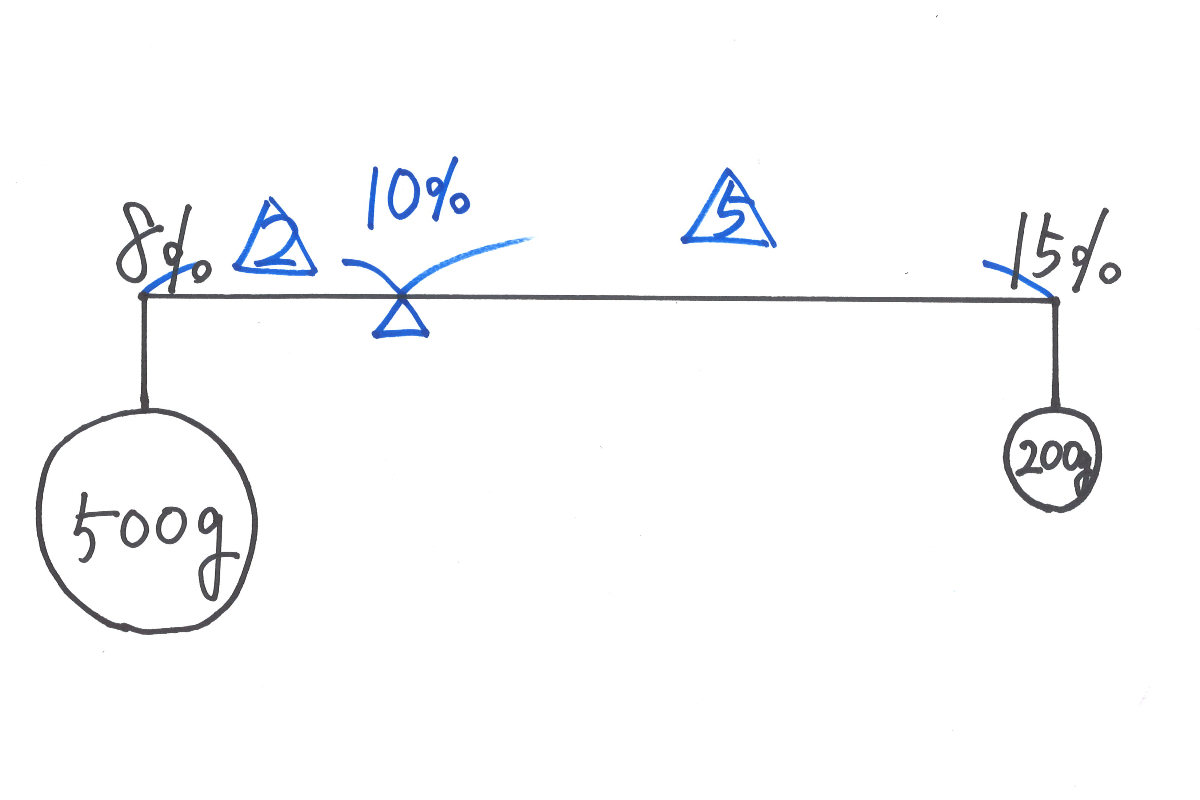

以前は、2つの食塩水を混ぜた時「濃度が何%でバランスがとれるか?」という視点でした。

今回は混合後に釣り合う・バランスする濃度がわかっています。

そして、混合する片方の食塩水の濃度を考えます。

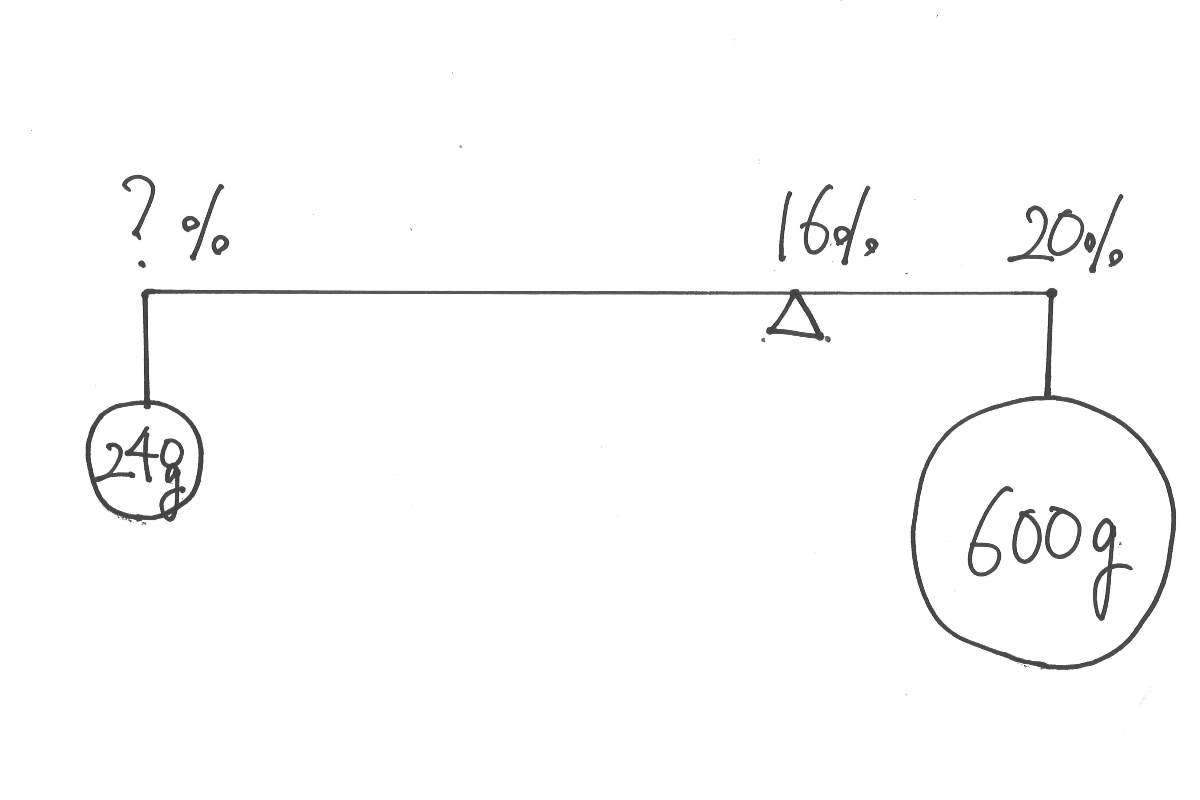

食塩水A:濃度は不明、240g

食塩水B:濃度20%、600g

を混ぜたら、濃度16%の食塩水840gとなりました。

食塩水Aの濃度は何%ですか。

てんびん算で考えます。

てんびんが釣り合っているイメージを描きます。

まずは、この「回転する力(モーメント)」がつり合うイメージが大事です。

「右回りの回転する力(モーメント)」と「左回りの回転する力(モーメント)」が同じイメージです。

分からない濃度や重さは「?」と書きましょう。

?でいいの?

①とかにしなくていいの?

①などの未知数にしても、自分の好きなように書いてみましょう。

それらの

回転する力(モーメント)が、

釣り合うんだ・・・

というイメージです。

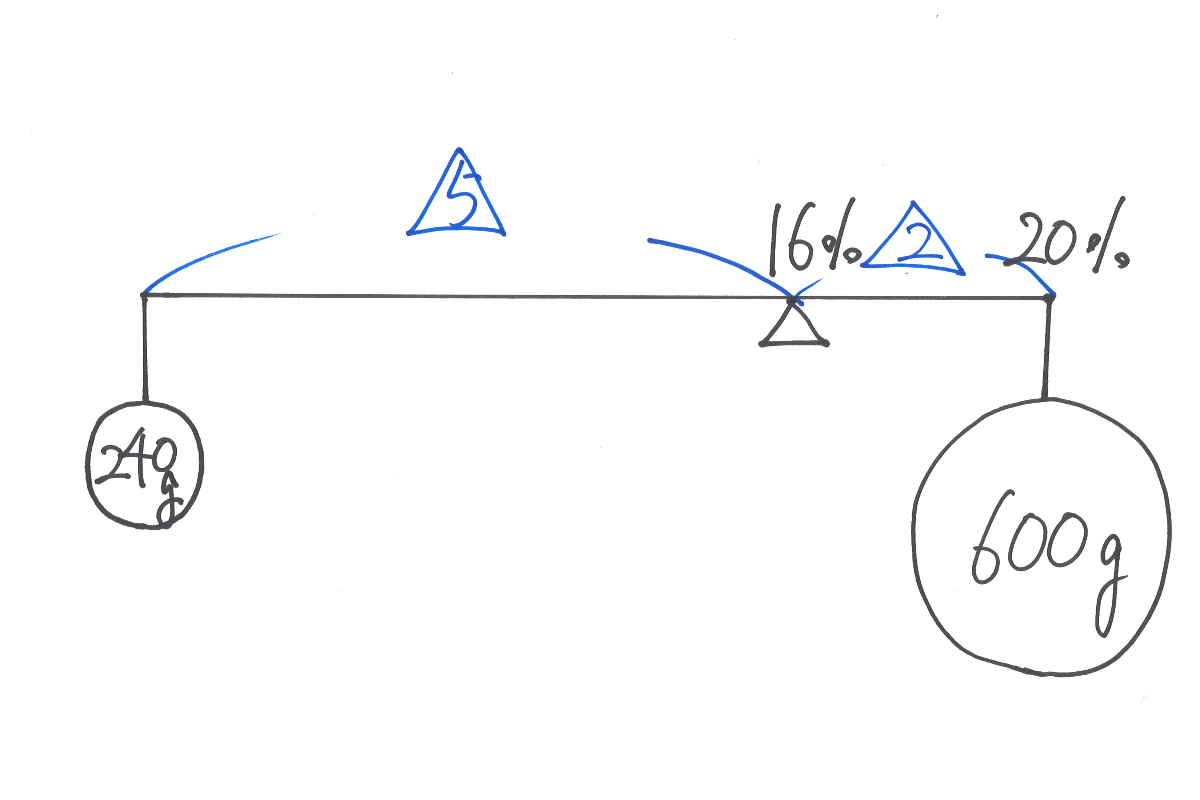

そして、てこの原理です。

重さが「240g:600g=2:5」なので、つりあいは、「逆比の5:2」で取れます。

「なぜ?」と物理的発想を育む姿勢:「逆比」などをしっかり理解

この時「逆比になる」ことを、丸暗記するのは避けましょう。

なぜ、逆比になるのでしょうか?

「掛けたら同じ」に

なるから、だよね、

「てこ・ばね」や「電気・電流」などでも出てくる「逆比」。

ただ「逆比になる」と暗記していると、応用力が育ちにくくなります。

「なぜ、逆比になるのか?」などの理由は、しっかり理解するようにしましょう。

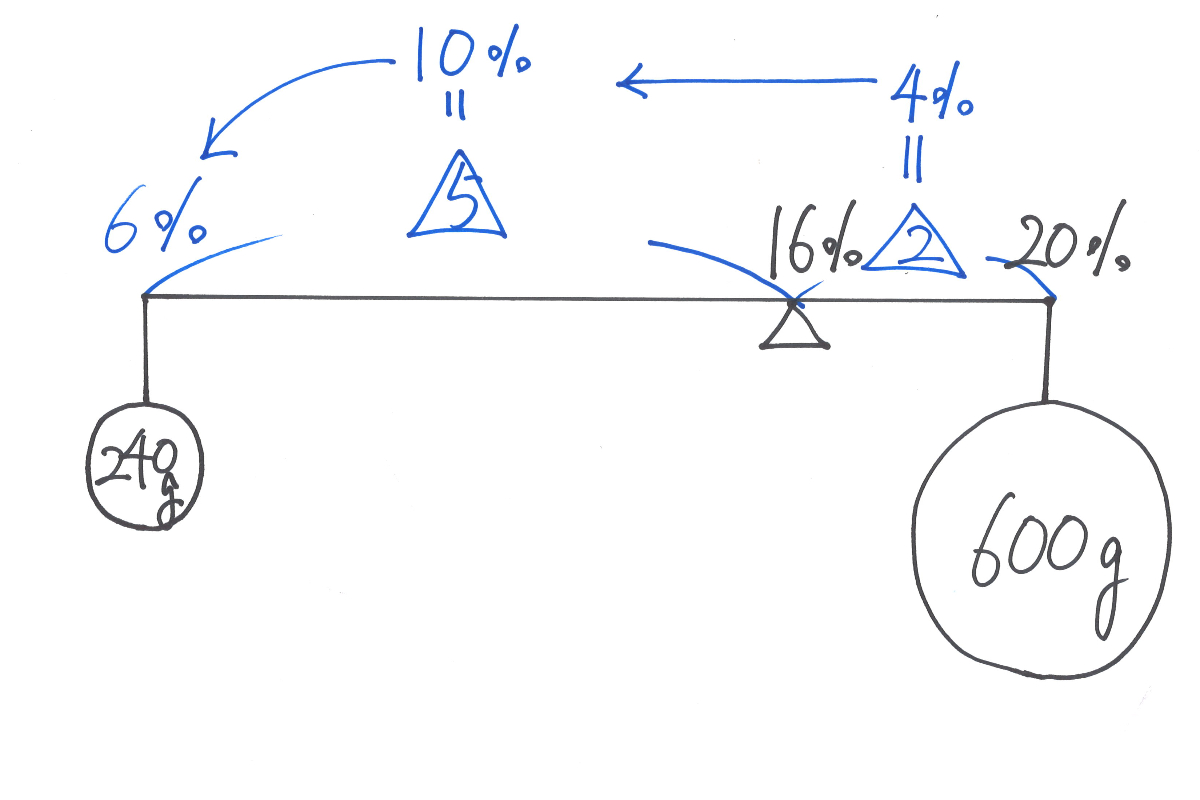

ここで、20%-16%=4% が長さの2に当たるので、下記のようになります。

5の長さは 4/2×5=10% となりますので、食塩水Aの濃度は

5の長さは 4/2×5=10% となりますので、食塩水Aの濃度は

16-10=6%

となります。

全く同じ考え方ですが、別の視点からの解法となります。

大人から見れば「当たり前」ですが、子どもにとっては新鮮味があるでしょう。

別の視点や別解を考える大事さ

このように「同じコンセプト・考え方を異なる視点から考える」ことは、とても良い勉強になります。

色々な視点で考えてみましょう。

別解を考えたり、学ぶことも非常に良い勉強になります。

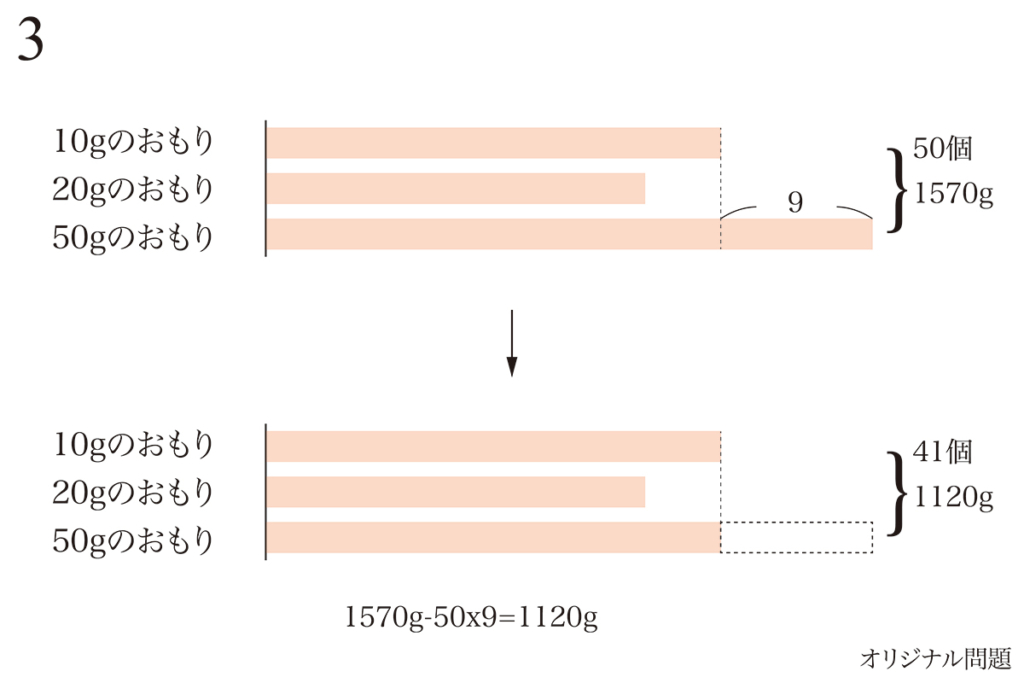

整数問題で二つの考え方をご紹介しました。

これらの考え方は、根本的には似た考え方ですが、視点が異なります。

この「視点が異なる考え方」を学ぶこと。

それによって、「一題から学ぶこと」が「十題から学ぶこと」になるようになります。

このように、「深みのある学び方」は、遠回りなようで近道な学力アップの方法です。

次回は下記リンクです。