前回は「木の肌触りが優しいRobotimeリボルバー〜子どもが「作った達成感」を感じること・大人が適度に手伝う制作・道具を活かして制作するコツ〜」の話でした。

手作りの木の知育玩具:「だんだん出来てくる」のを実感

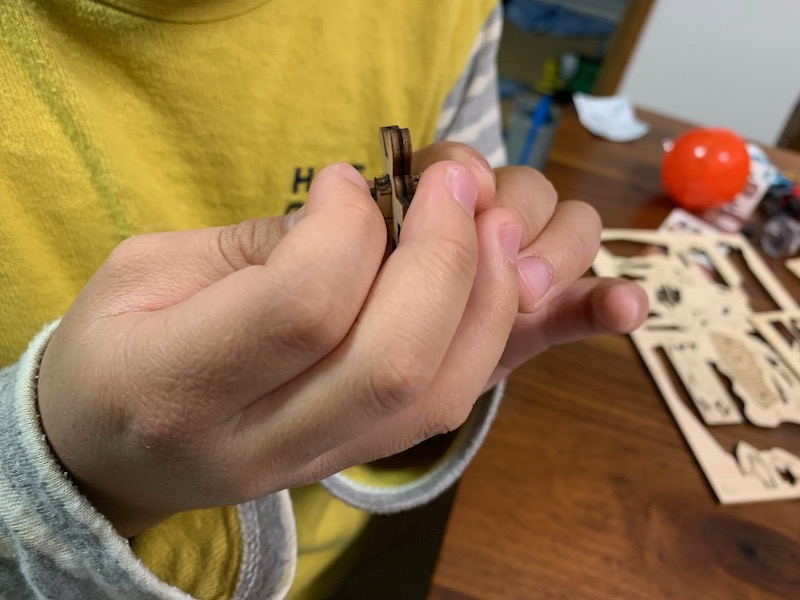

リボルバーの骨格が出来てきました。

それぞれのパーツが複雑な形状をしていて、非常に良く出来ています。

子ども

子どもこれを差し込めば

良いのかな?

そう、

そこだね。

引き手がついて「リボルバーらしく」なってきました。

だんだん

出来てきたね。

このように「だんだん出来てくる」のが実感できるのが、制作玩具・プラモデルの醍醐味です。

引き手と後方のカチャッと親指で引く部分が出来ました。

そこに

バネを入れるみたいだね。

ここに

入れるんだね。

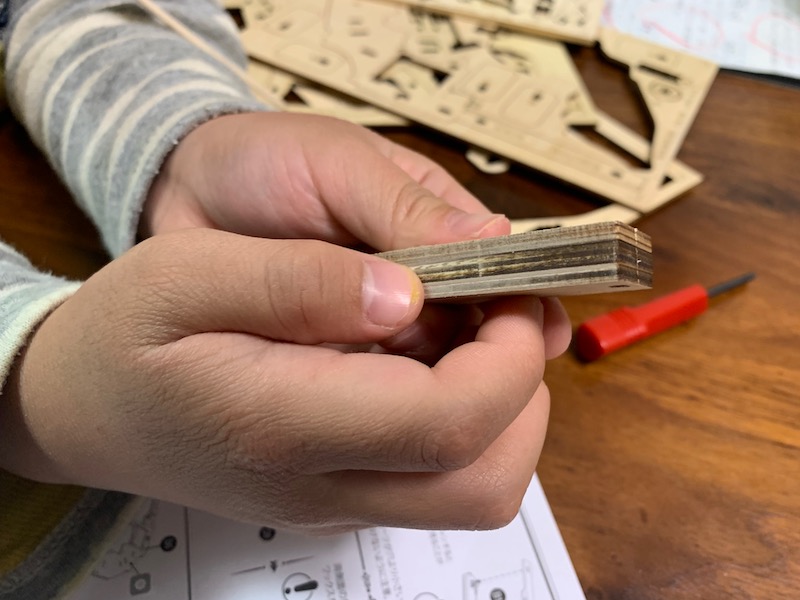

引き手のために、バネを差し込んで小さなパーツで留めてゆきます。

このバネが復元力となって、引き手に力がかかる機構です。

ここをこう引くと

バネが縮んで伸びて、そして戻るでしょ。

うん、

そうだね!

身近なバネを実際に触れる体験

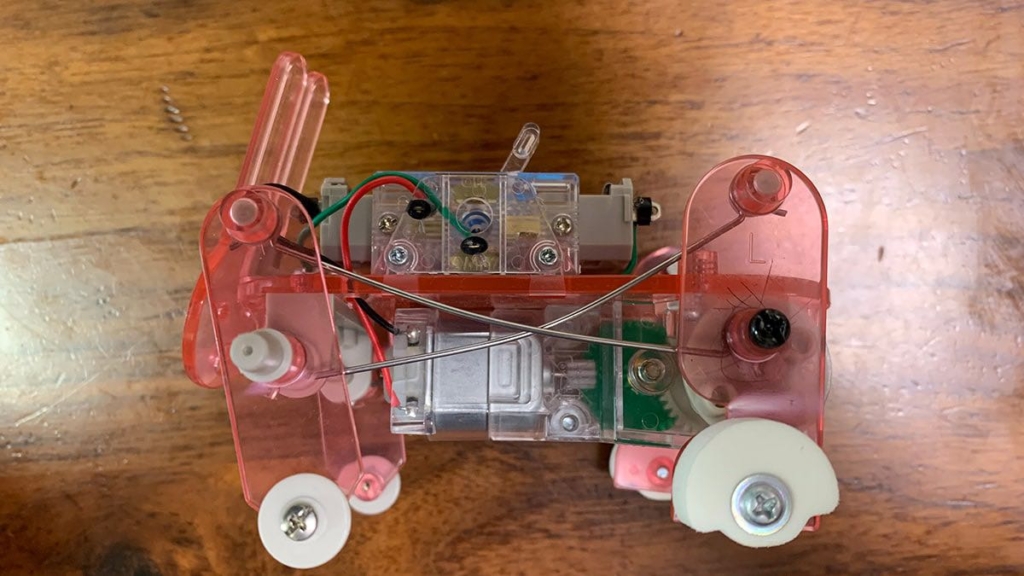

モーターなどは作成してきましたが、「バネの工作」は初めてです。

モーターより原始的とも言えるバネですが、なかなか実社会で見ることはありません。

そして、実社会では「至る所で使われている極めて大事なパーツ」であるバネ。

こういう工作の時に、「バネのこと」を知るのはとても良いことです。

バネは「フックの法則」が比較的易しいので、わかりやすいです。(上記リンク)

中高の物理では「バネの弾性エネルギー」が登場しますが、なかなか「バネの実物」には触れないです。

実際にバネを使ったり触る経験は、とても大事だと思います。

筆者も「バネに直接触れる機会」は久しぶりです。

今度は、

こちらにバネを差し込んでみて。

これで

いいかな?

上手く出来たね。

そこを動かしてみて。

後方の親指で弾を装填する部分を実際に軽く動かして、

ここが

こうなって・・・

「バネの力で復元する」のを実際に感じてもらいます。

なんか、

面白いね。

「大人から見たら当然」かもしれないバネの復元力。

実際に目に触れることが少ないので、

バネが、こうして

復元するのは面白いな・・・

こうして小さなバネが頑張って復元する様子は、大人が見ても面白いです。

こちらにもバネを

入れてみて。

3つの小さなバネを入れて、リボルバーの機構が成立しました。

ここがこうなると、

このバネが縮んで・・・

ここで、

こちらのパーツと連動するね・・・

なんとなく

分かった。

「なんとなく分かる」ことも大事なことです。

「完璧に分かる」のが望ましいですが、「完璧」は難しいことです。

大人が見ると「簡単に分かる」このリボルバーの機構ですが、「自分で作る」のは難しいことです。

これは、

よく出来ているね。

思わず感心してしまいます。

仕組みと機構とシステムを理解:玩具の対称性

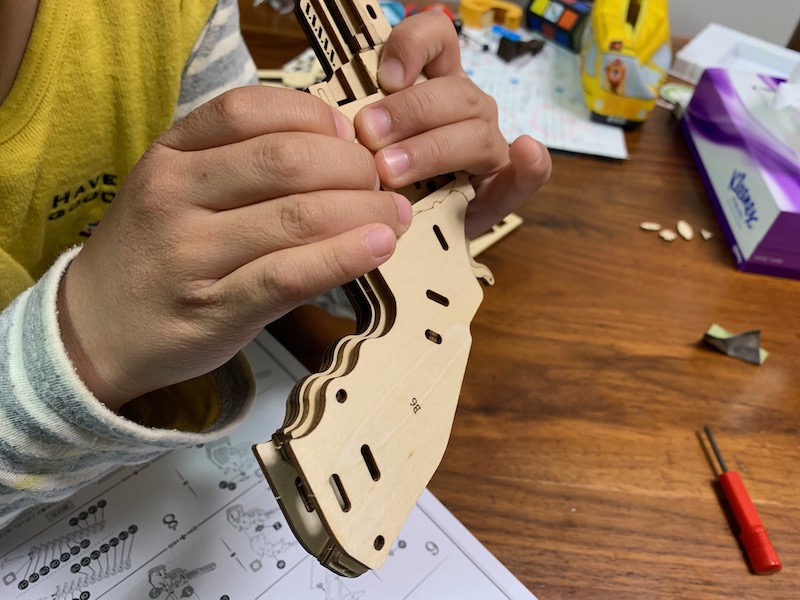

これで、半分が完成した状況なので、もう半分を重ねてゆきます。

こうすれば

いいんだね。

対称なので「同じ形状のパーツ」があるので、ここからは比較的簡単に出来そうです。

おもちゃや機構は「対称性がある」場合が多いので、対称性を実感することは大事です。

タミヤのドライバーを使用して、「小さなパーツを入れ込む」作業も慣れてきました。

どんどん出来てきます。

これは

何かな?

これは、

飛ばす輪ゴムを入れておく箱だよ。

「弾薬」となる輪ゴムをしまっておく箱型のパーツまでありました。

銃やリボルバーのおもちゃは多いですが、このように「弾薬をためておく」パーツがあるのは少ないです。

メーカーや製作者の「こだわり」を感じる部分です。

この輪ゴム(弾薬)をためる部分は、本体に差し込みます。

そして、「紙やすりをかけて、固形グリスを塗る」工程があります。

これは、

難しいよ。

ここは僕が紙やすりをかけて、固形グリスで塗装しました。

ちょっと

触ってみて・・・

なんだか

ツルツルしているね。

紙やすりをかけた時に一度、固形グリスを塗ったときにもう一度触ってもらいます。

どんどんツルツルに

なるね。

差し込むとこのようになります。

輪ゴムを装填する部分も出来て、ほぼ全てのリボルバーの機構がはっきり分かります。

結構できたから、

もう少しだね。

続けて、パーツを重ねて留めてゆきます。

このあたりになると、だいぶ調子も出てきて、どんどん作成してゆきます。

「小さなパーツ」の扱いにも十分に慣れて、子ども一人で作成を進めています。

もうすぐ完成ですが、この工作の優れているところは「リボルバーの機構がよくわかる」ことです。

仕組み・機構・システムが分かることは、理科や算数(数学)では非常に大事なことです。

理科のバネの問題は、「伸びる長さはおもりの重さと比例」するフックの法則が基本です。(上記リンク)

比較的簡単ですが「てこと連動」など少しひねった問題も多数あります。

このような応用問題では、「バネが伸びた状況」を理解することが大事です。

そういう状況を絵に描いてみたり、頭でイメージできるようになると、理解が進むでしょう。

木製リボルバーは、もう少しで完成です。

次回は下記リンクです。