前回は「てこのつり合いのコツ・考え方 2〜つり合いのイメージ・「てこ」とてんびん算・てことは何か?・「つり合う」は「普通ではないこと」〜」の話でした。

生活に役立つ理科の学び:身の回りの生活への好奇心

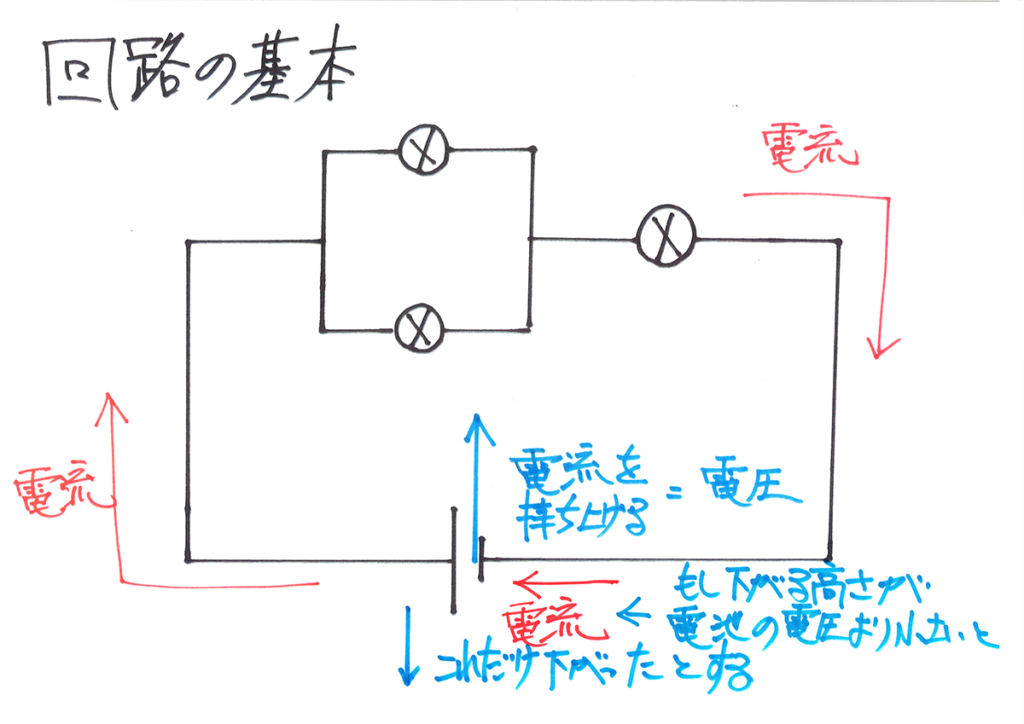

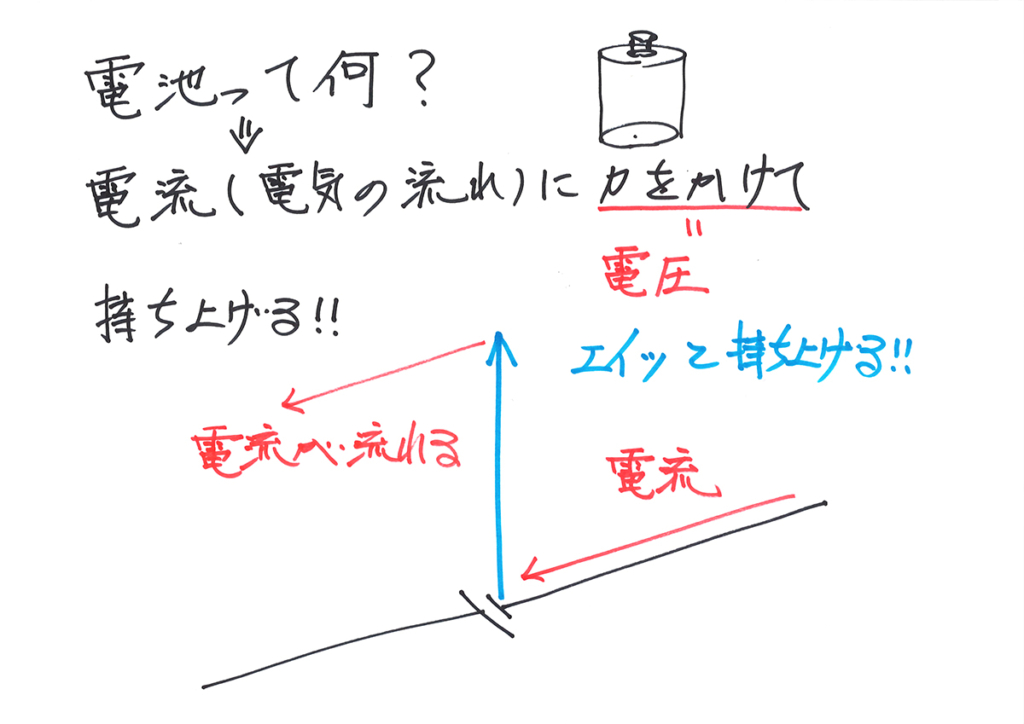

「オームの法則」で回路を解く、電気・電流の問題。

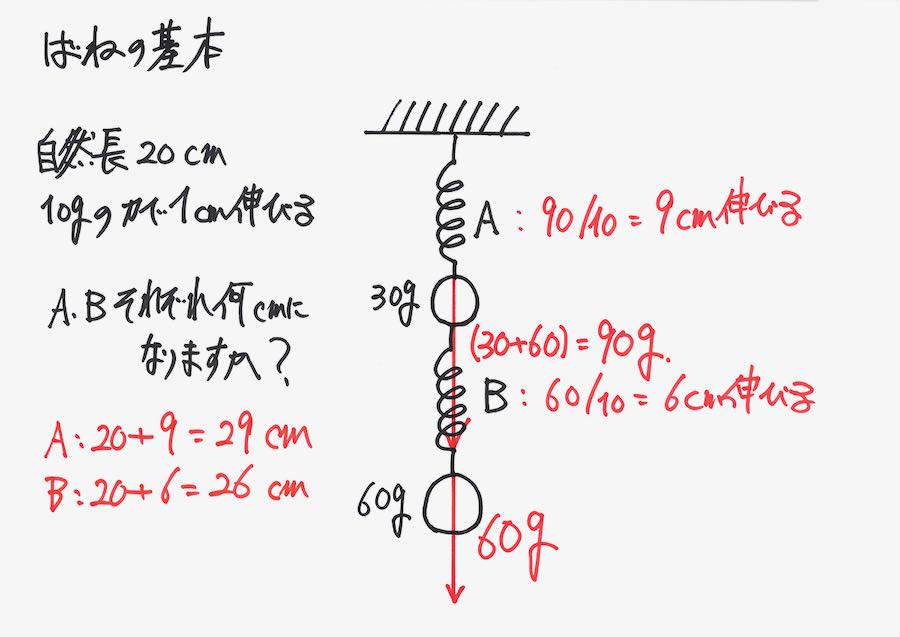

バネの伸びを直列・並列(おもりが棒の中央)の場合で、考えてイメージしました。

・バネの直列:そのバネの下にある、おもりの重さの合計の重さがかかる

・バネの並列:そのバネの下にある、おもりの重さの合計を分けた重さがかかる

電気・電流、バネは身の回りにたくさんあって、「生活にとても役立っている」存在です。

時速320km/hほどのスピードで走る新幹線。

在来線(いつも乗っている様々な路線)を走っている特急などの電車。

これは、電流が走って動いています。

そのために、電車の上には、「電車に電気を供給するための電線」がずっとあります。

地方などで、「電車の上部に電線がない電車」があります。

それらは重油などで動く「ディーゼルエンジン」で動いているので、厳密には「電車」ではないです。

あるいは、小学生も学校でよく使っている(ノート)パソコン。

パソコンが「電気で動いている」のは、知っていると思いますが、バネもたくさんあります。

男子小学生

男子小学生ノートパソコンに

バネがあるのかな?

キーボードを押すと、戻って来ます。

そうだ!

キーボードのキーの下に、バネがありそう!

このように、電気やバネは「身の回りで活躍している」のであり、「ないと困る」のです。

理科を勉強していると、

これは、どの公式を

どう使うのかな?

これも、

あれも勉強して暗記しなきゃ!

「とにかく勉強」となりがちですが、生活で最も役立っているのは理科かもしれません。

考えようによっては、「算数・社会・国語よりも理科が大事」という考え方もあります。

そこで、理科は、

とにかく

勉強!

よりも、「身の回りの生活に役立っている」あるいは「自分に関わる」ことを考えてみましょう。

中学受験生は、人体や天体などもある程度学んだり、覚える必要があります。

そう・・・

結構細かくて大変・・・

「人体」は「自分の身体」なので、「身近」どころか「自分自身」です。

そのため、「知っていることは大変良い」ですが、複雑で大変です。

そういう時は、

僕の身体は、

こうなっているんだ・・・

天体・宇宙を学んでいるときは、

宇宙は

こうなっているんだ・・・

「ちょっとした好奇心」を持つと良いでしょう。

山崎直子のように、星空を見て

なんて神秘的で

素敵なところだろう・・・

いつか

あそこに行きたいなあ・・・

この様に「行きたい」とまで考えなくても、

宇宙って

不思議・・・

「不思議」と思うことは、勉強への意欲が増えるでしょう。

「好奇心を持って学ぶ」姿勢は、非常に大事なのですが、

でもさ、好奇心を持っても、

テストで出来るようにならないと・・・

「テストの点数」を考えてしまうのが、受験生です。

実際、「好奇心を持っているか、どうか」は「採点の対象とはならない」のが現実です。

この点では、「好奇心を持っていようが、どうでも良い」というのが試験の実態でもあります。

でしょ・・・

じゃ、意味ないじゃん・・・

この意味では「意味ない」かもしれませんが、身の回りの生活などへの好奇心は、理解に役立つでしょう。

「てこ」は何に役立つか?:ピラミッドと安土城の石の運搬

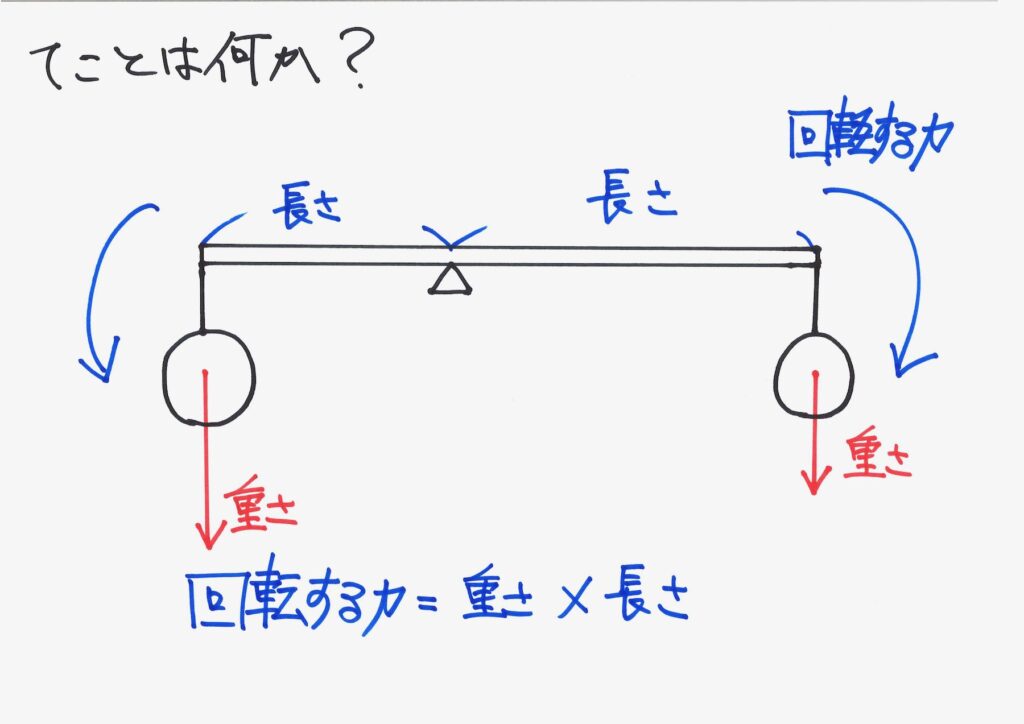

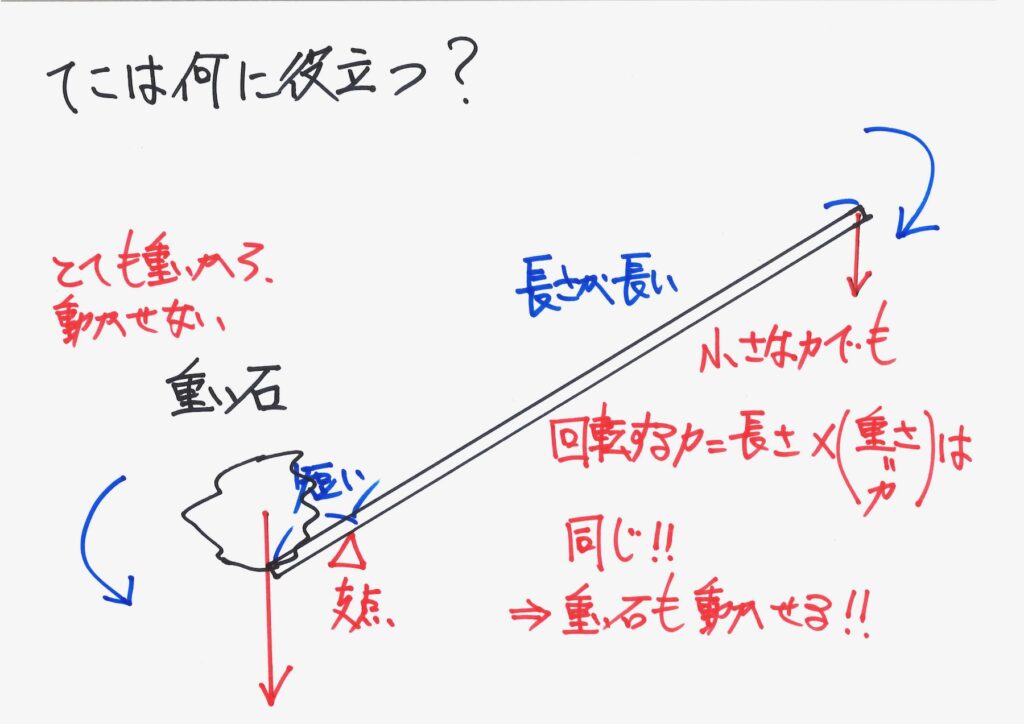

てこに「回転する力」を描いて、イメージしました。

今回は、「てこは何に役立つか」を考えてみましょう。

えっ?

「何に役立つか」は、あまり考えたことないよ。

そう・・・

問題解くのばかりだから、考えないけど・・・

てこのポイントは、「重さだけではない」ことです。

「重さ」だけでは、解決できないことでも、「長さ」が加わると解決できるかもしれないのです。

重い石を運ぶことを、考えてみましょう。

大きな石を運ぶことは、普通ありませんが、歴史的にもずっとやってきたことです。

ピラミッドのような巨大な建物でなくても、石は建物にとって、とても重要な存在です。

以前、「実際に行ってみる」話で、織田信長が最後に築いた安土城趾の話をしました。

安土城は、本能寺の変直後に焼け落ちてしまったので、跡しか残っていません。(上記リンク)

石垣の一部が残っていますが、これらは安土山に、もともとあった石もあるでしょう。

あるいは、下から運んだ石もあるでしょう。

安土城は巨大な城だったので、全ての石垣を作るには下から運んだ石があったはずです。

どうやって「重いモノ」を運ぶか?

重い石は、力もちの大人が何人かかっても、全然動きません。

でも「動かさなければならない」時、どうするか?です。

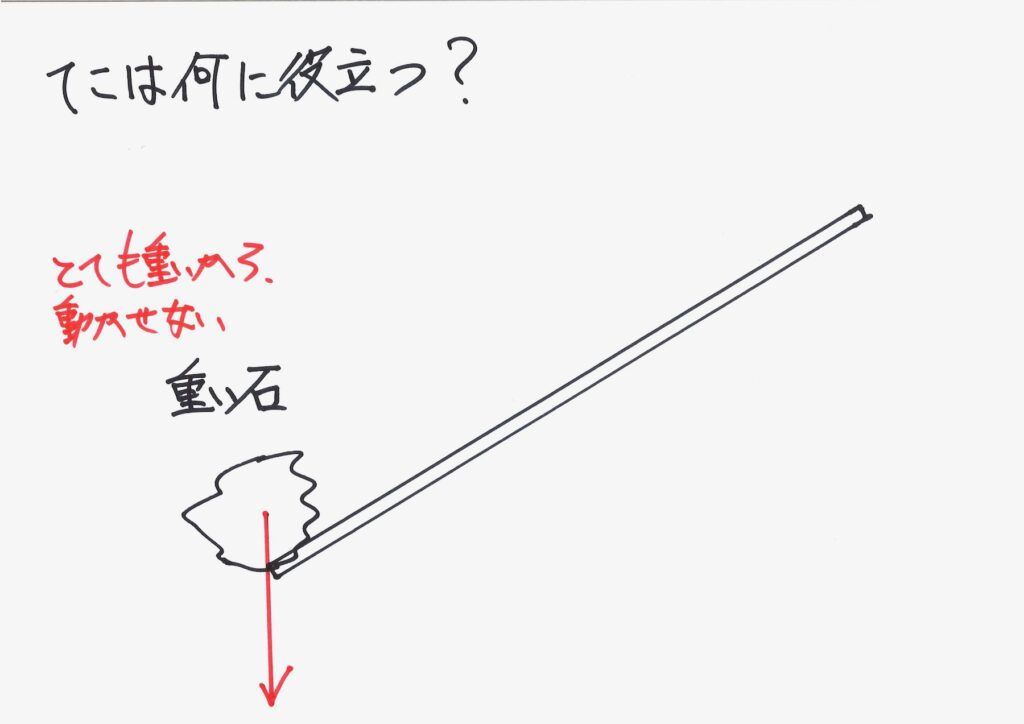

そこで、「回転する力(モーメント)」を活用しよう」という考えになります。

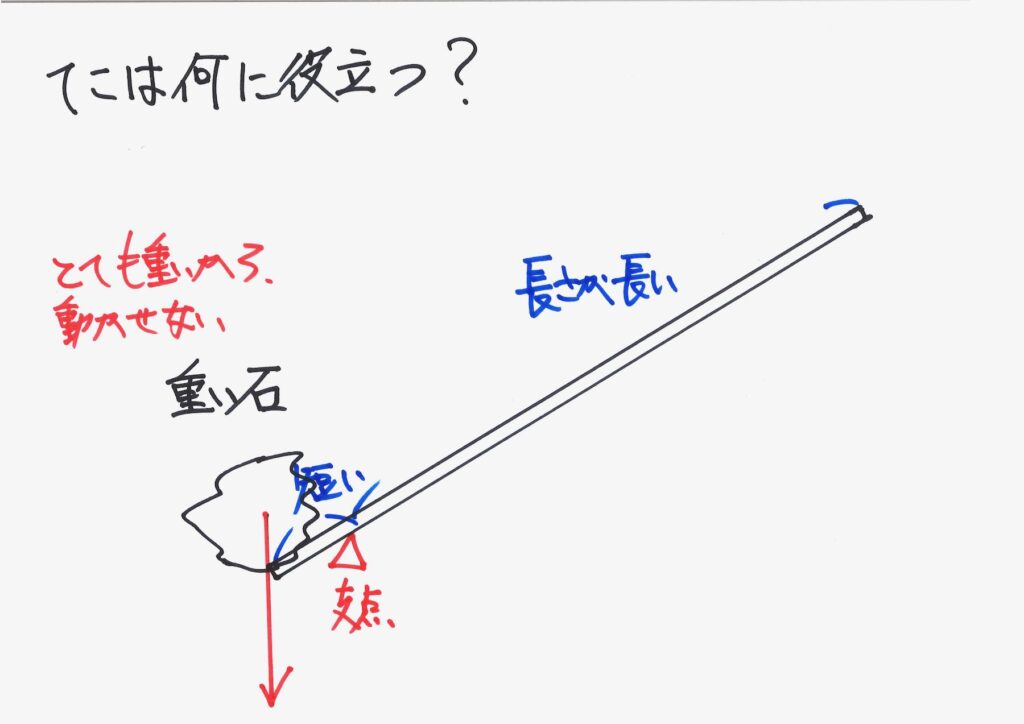

「回転する力」を最も有効に使うには、「重い石の近くに支点を置く」ことです。

重い石(モノ)と支点の間の距離は、出来るだけ小さい方が良いです。

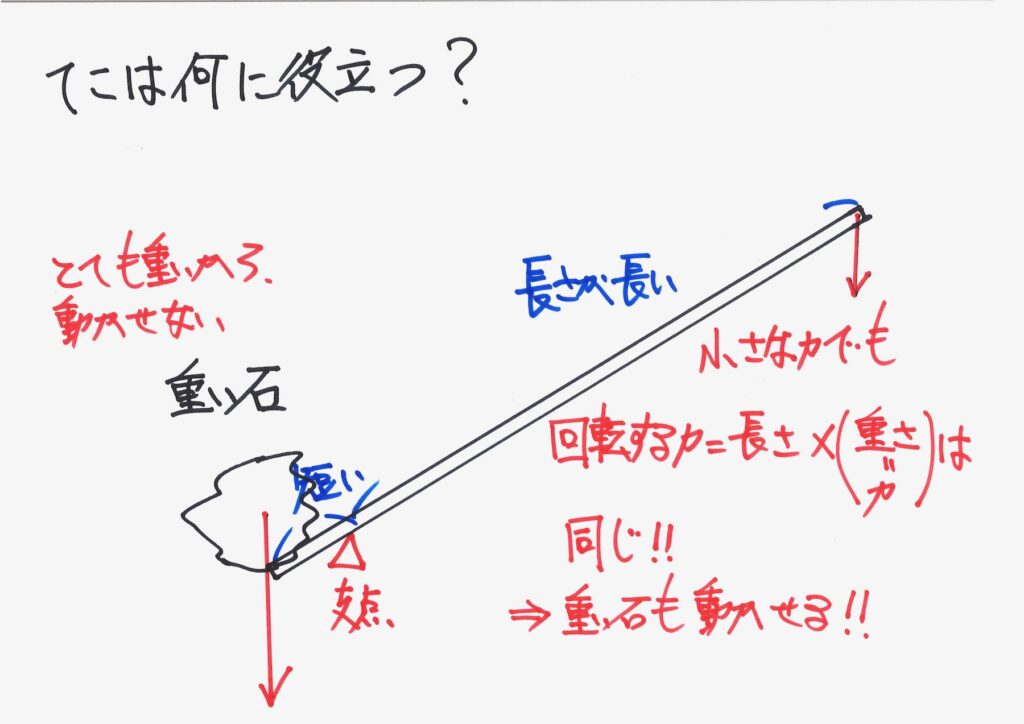

そして、力をかけるところ(作用点)を、支点から出来るだけ遠くにすることが大事です。

すると、重い石の重量よりも、はるかに小さな力でも、なんとかなりそうです。

小さな力でも、「回転する力(モーメント)」なら上回る可能性があります。

「回転する力(モーメント)=(重さ=力)x長さ」なので、長さは非常に大事です。

この実例をイメージして、「回転する力」を描くようにしましょう。

「回転する力」は、「支点に対して、重さや力がかかる方向」にグルッと掛かります。

回転する力(モーメント)に対して、「グルッと回転させるイメージ」を持つことが大事です。

実際に、上の図のように、自分で「グルッと矢印を描く」と良いでしょう。

この「回転する力」を、しっかりイメージして、「てこ・バネ」を具体的に考えてゆきましょう。

次回は下記リンクです。