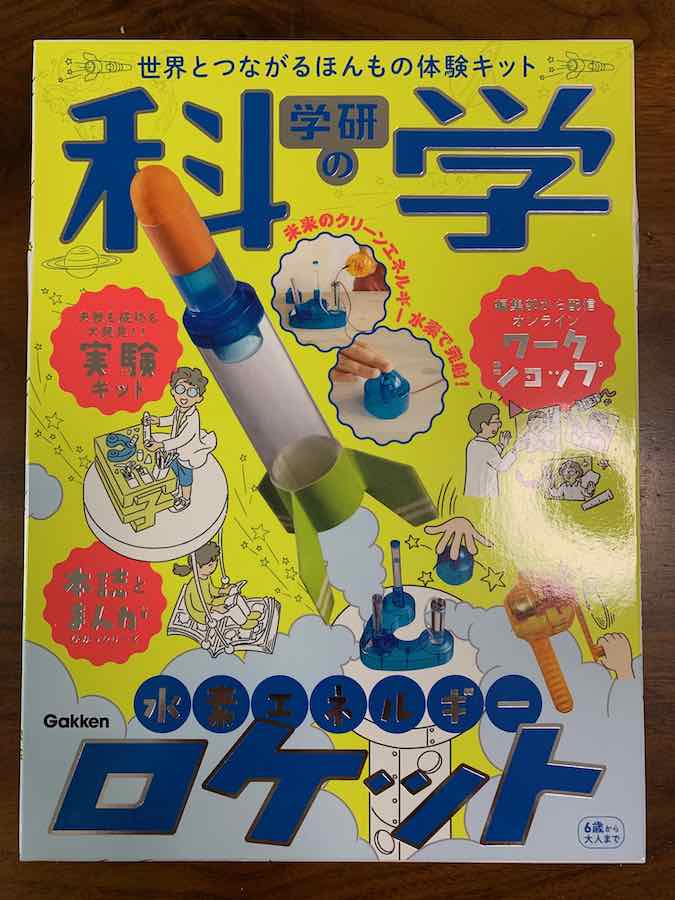

前回は「自宅でロケット飛ばす体験 2〜「学研の科学」の醍醐味・「学研の科学」の原点・「これはなんだろう?」と考えながら作成する姿勢・それぞれの役割・電気分解の陽極・陰極〜」の話でした。

実験装置・発射台の製作

ロケットの発射台が、出来てきました。

こうして、「手を動かして、何か不思議なものを作る」経験こそが「学研の科学の醍醐味」です。

今回は「電気分解」がテーマなので、内容をしっかり理解するには、高校生レベルです。

物理や化学が得意な中学2〜3年生の方でも、「理解できる」かも知れません。

いずれにしても、こういう実験は「理論・原理を完璧に理解」より「実験すること」が大事です。

小学生にとっては、「電気分解」という言葉自体が難しいです。

その意味では、小学生は「全く理論・原理を理解できない」のですが、僕はOKと思います。

男子小学生

男子小学生よく分からないけど、作ってみたら、

何かが動いた・・・

あるいは、

水槽に、卵を入れて、

エサを上げたら、何かが生まれた・・・

このように、「何かが動いた」とか「何かが生まれた」体験。

これらの体験こそが、「理科への興味・好奇心」を育成する最も大事な発想でしょう。

ロケットの発射台が完成し、次はロケットを作ります。

ロケットの制作:実験して状況を理解する姿勢

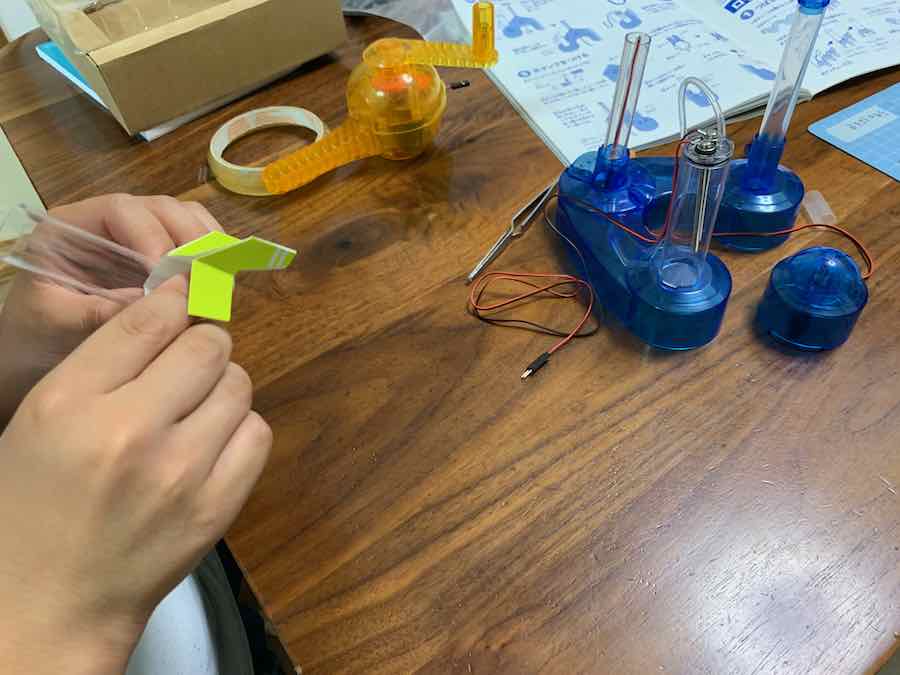

ロケットは、筒を入れて羽をつけるだけですが、子どもにとっては大事です。

羽の部分がシールになっているので、自分で作ってもらいました。

これ、

どうつけるの?

こうやって、

背中合わせに貼るんだよ。

ふーん、

そうなんだ・・・

突然やると、失敗するかもしれないので、こういう接着する時は、確認するようにしましょう。

分からないまま、適当に進めると失敗してしまうことも多いです。

「失敗もまた良し」です。

シール・接着のように「取り返しがつかない失敗」は、出来るだけ避けると良いです。

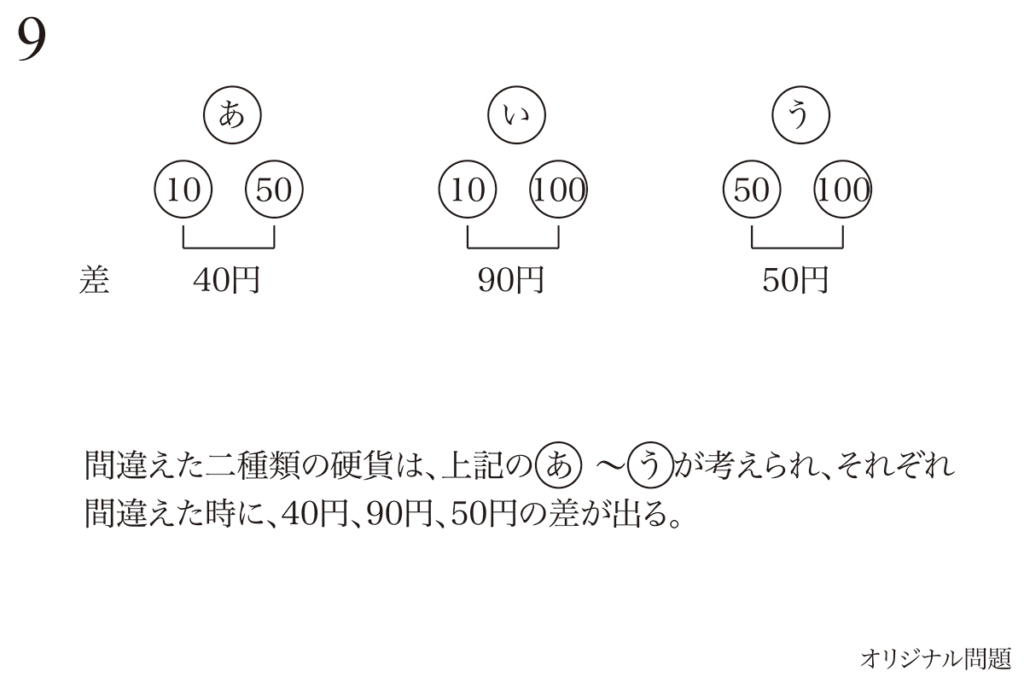

中学受験の算数でも、「よく分からない」時は「実験して、状況を理解する」のが大事です。

分からない問題は、「実験して考える」話を上記リンクでご紹介しています。

羽を作る「コツ」を理解したら、シールを剥がして作ってもらいます。

よしっ、

出来たよ。

ロケットの端にピッタリついていると、カッコ良いのですが、少しずれてしまいました。

うん、

なかなか良く出来たね。

ロケット発射準備:スポイトで水を入れる体験

いよいよ、発射準備に入ります。

このスポイトで

水を入れてみて。

これ、

初めて使うよ。

かなり大型で本格的なスポイトです。

こうやって、

水を入れるんだね。

いよいよ、本格的な実験らしくなってきました。

大きなスポイトなので、一気に水を入れることができますが、何回かに分けても良いでしょう。

たくさん押すと、

たくさん入るね。

水が満杯になり、電気分解の準備に入ります。

水が電気を通しやすくするために、付属の粉を少し入れます。

割り箸で摘んで、少しずつ粉を入れてゆきます。

この「粉を入れる」というのは、実験の基本ですが、いかにも「実験らしく」なってきました。

これ、

なんで入れるの?

これを入れると、電気が通りやすく

なるんだよ。

ふ〜ん、

そうなんだ・・・

粉を十分に入れて、蓋を閉じて、発射第一段階完了です。

これで、

ロケット飛ぶの?

もう少し

かな・・・

次回は、電気分解をやってみます。

実験内容は小学生には非常に高度で、中学生以上の内容です。

「よく分からない」ことでも、実際に「やってみる」ことが大事であることがわかるでしょう。

「ロケットを飛ばす」という行為が、遊びに似た実験でオススメです。

子どもと理科実験するには、非常に良いので、ぜひお手に取ってみてください。

次回は下記リンクです。