前回は「子どもと戦車のペーパークラフトをつくる体験 8〜立体・小さなパーツ・実際に見て考える大事さ・つくって初めて分かること・部分と全体〜」の話でした。

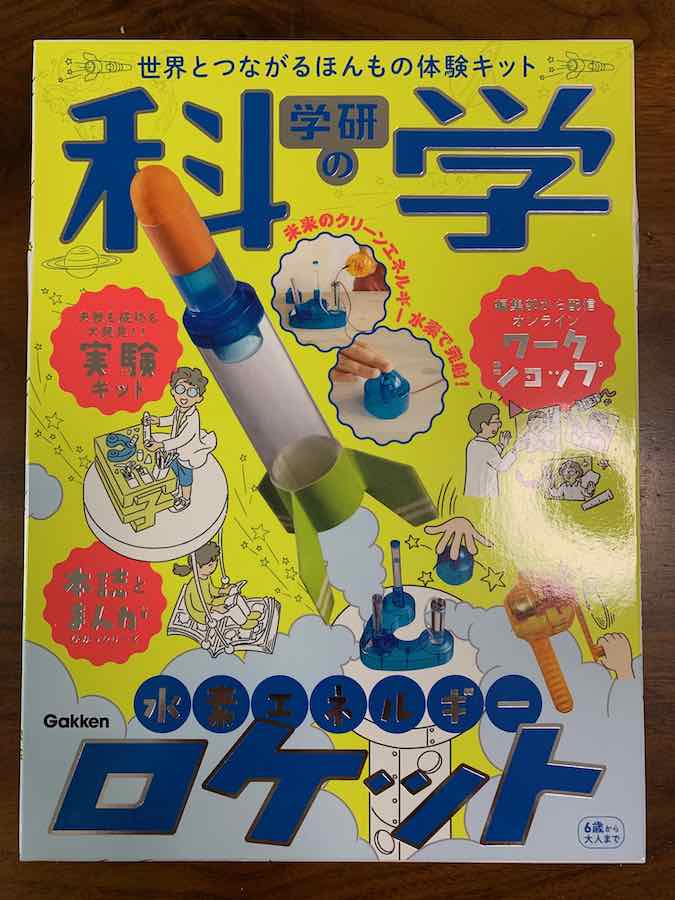

12年ぶりに復刊した「学研の科学」

ご存知の方も多いかと思いますが、昨年に「学研の科学」が、12年ぶりに復刊しました。

内野吉貴

内野吉貴懐かしい!

作ってみたいな。

このロケット、

作ってみる?

当時、小学校2年生だった子どもに尋ねると、

うん。

つくる!

ちょっと電気分解は、

早いけど・・・

電気分解のことは別でも、

楽しければ良いかな・・・

早速購入しました。

小学校2年生には、明らかに早い「電気分解」ですが、「子どもが興味を持っている」ことは大事です。

そして、

子どものためだけど、

僕も作ってみたい・・・

「自分も作ってみたい」のが本音でした。

筆者たちの世代では、大変な人気があった「学研の科学」。

基本的なターゲットは小学生〜中学生で、小学生に比重が置かれていたように思います。

多くの小学生を持つ家庭が、定期購読していました。

感覚的には、30%〜40%ほどの家庭が購読していたようにも思います。

とにかく、絶大な人気があった「学研の科学」。

筆者も望遠鏡のようなものを作ったり、小さな水槽に小さな魚を卵から育てたりしました。

それらの体験は、非常に楽しかった思い出があります。

自宅で、目の前で様々な体験ができるのは、理科への好奇心を育てるのに最も大事です。

とても「楽しいロケットをつくる」こと:「出来た!」という経験

今回は「電気分解・水素エネルギーがテーマ」で、「6歳から大人まで」を対象としています。

昔の「学研の科学」の内容は、まさに「小学生向け」でしたので、昔とはテイストが異なります。

出版サイドとしては、再販にあたり「幅広く読んで欲しい」という気持ちがあるのでしょう。

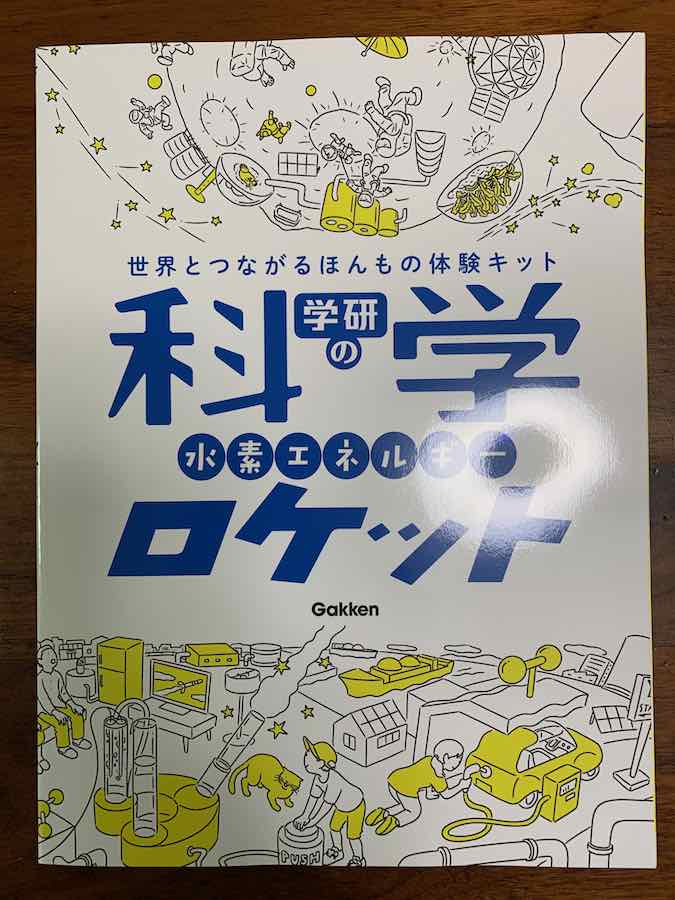

中にはキット以外に、上記のような冊子が二冊入っている、非常に充実した内容です。

水素エネルギーは、まさにSDGsに最も大事なコンセプトの一つです。

SDGsは中学入試での出題もあります。

中学受験生6年生は時間的に余裕がなくても、5年生までの方には、ぜひ手に取って欲しいです。

値段は2,700円と比較的高価ですが、中のキットを見れば、値段にも納得です。

発電機(モーター)と歯車のキット、配管・配線のあるキットなどがあり、非常に専門的でもあります。

ロケットの部品や、電気分解するパーツも本格的です。

キットは大人ならば、すぐに作れるように作成されていますが、子どもに作ってもらいましょう。

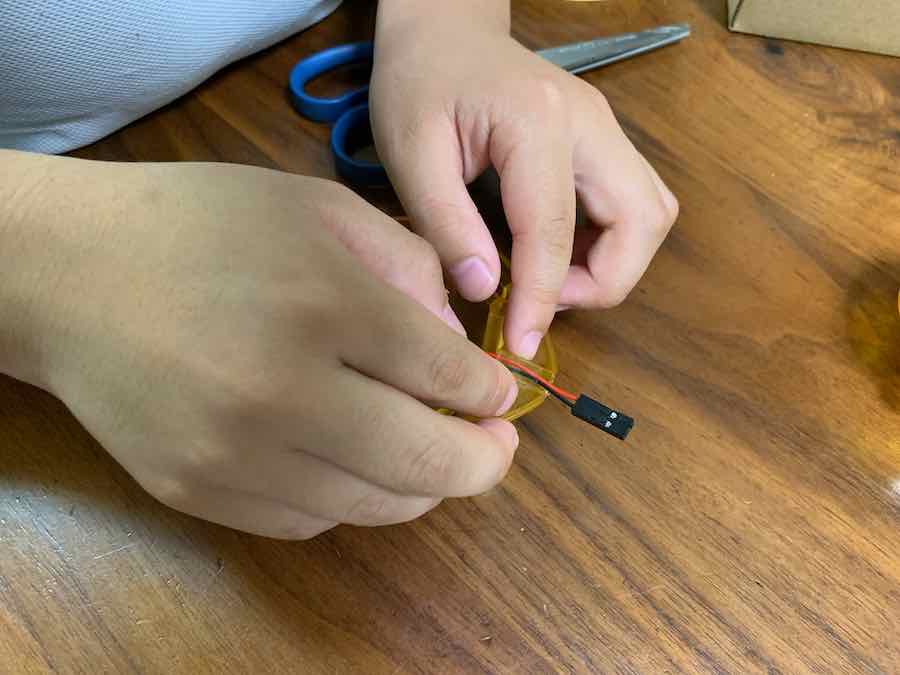

この歯車のあるパーツ、

組み立てみて。

うん。

やってみるね。

これ、

なに?

これは

電気を通す線だよ。

小学校低学年だと、電線に触れる機会は貴重です。

両側から

組み合わせてみて。

うん、

やってみる!

出来たよ!

うまく

出来たね。

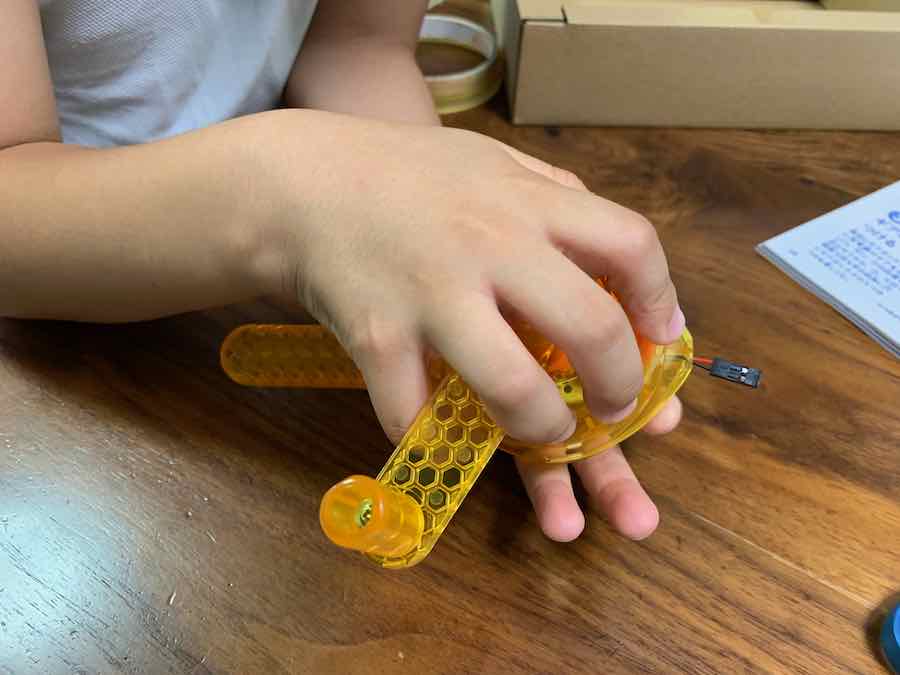

配線等は、ほとんど完成していています。

できれば「歯車などは子どもがつくる」ようにして欲しかったです。

こういう「歯車を自分で組み合わせる」経験は、子どもには大事だと思います。

ちょっと組み合わせるだけですが、「出来た!」という経験は大事でしょう。

この後、どんどん作成して、ロケットが無事飛びました。

大人も楽しめるので、ぜひお手に取って、子どもと作ってみてください。

次回は下記リンクです。