前回は「子どもと戦艦大和のペーパークラフトをつく 16〜最終形から想像・イメージ・仕組みを理解する姿勢・基本から応用へ・仕組みと「面白い」と思う心・好奇心〜」の話でした。

主砲の作成:子どもが「観察する姿勢」

大砲を支える砲身を作成しました。

いよいよ、戦艦大和の主砲を作成します。

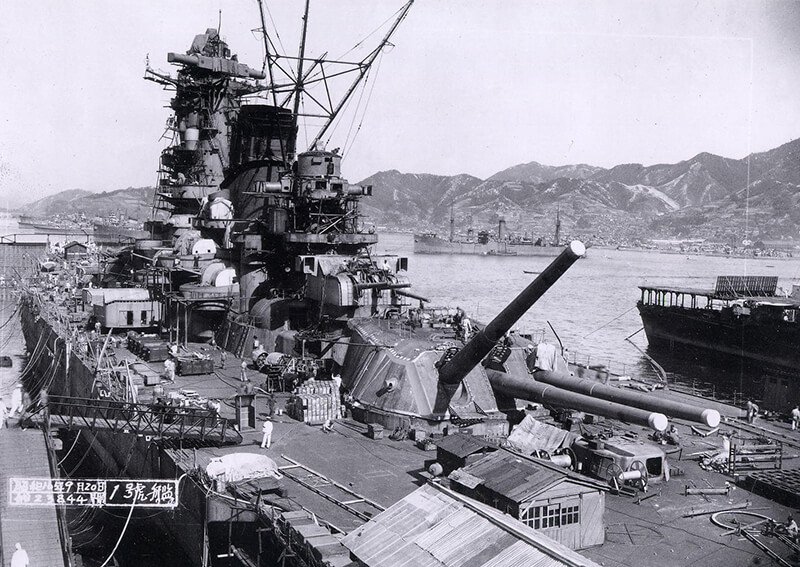

空前絶後となった、戦艦大和の46センチ主砲です。

この戦艦大和の巨砲に、当時の大日本帝国海軍の軍人たちは夢をかけました。

主砲は上の写真のパーツを丸めて作成します。

クルクルっと丸めて接着すると、細いパイプのようになります。

内野吉貴

内野吉貴こうやって、クルクルっと

巻いて細くするんだ。

これで、

大砲になったね。

ちょっと

やってみる?

ちょっと

難しいかな・・・

もう少し大砲が太ければ、子どもでも出来そうですが、細いので少し難しそうです。

主砲は3つずつで、3 x 3=9本です。

僕が作るから、

よく見ててね。

うん。

見てるよ!

ちょっと子どもには制作が難しいので、9本全て、筆者作成しました。

子どもが「出来ないこと」でも、よく見てもらって、子どもが「観察する姿勢」が大事です。

「なんとなく」でも分かること・理解しようとする姿勢

砲身と3つの大砲が、ようやく出来ました。

これは、

どうやって大砲になるのかな?

ここに

入れるのかな?

そうだね。

やってみて・・・

ちょっと

難しいかな・・・

じゃ、

良く見ててね。

うん。

見てるよ!

主砲3本差し込みました。

まずは、一つ作成しました。

ここを動かすと、大砲が上と下に

動くね。

本当だ。

面白いね。

なぜ、

動くと思う?

さっきの白いのが

あるからかな?

そうだね。

あの白いパーツがあるからだね。

先ほどの白いパーツが軸になって、主砲が動きます。

そのことが「なんとなく」でも分かること・理解しようとする姿勢が大事でしょう。

想像力・創造力を育む:現物に触れる

ここで、残った二つを作成するのを、ゆっくり子どもに説明します。

この白いのが

動くでしょ。

うん。

動くね。

ちょっと

触ってみて。

うん。

高価な・・・

ここに大砲を差し込むから、

大砲が動くんだよ。

なるほど。

分かったよ。

子どもと何か作成していて、同じパーツが複数あるときは、一気に作成せずに、少しずつ作成しましょう。

そして、子どもに現物を比較してもらって、「仕組みを理解する」ようにしましょう。

パーツで上下動くようになっている「仕組み」は、簡単な仕組みです。

こういう仕組みの理解は、図鑑などに描いてある内容を理解するのも良いです。

最も良いのは「現物に触れる」です。

一つしっかりと体験すると、類似することは「ある程度想像できる」ようになります。

こういう体験が、想像力・創造力を養ってゆくと考えます。

それには、まず子どもが「面白い!」と感じるようにしたいです。

「面白い!」という気持ちを持てることが、学びの最も大事なポイントだと思います。

「あっ。そうか!」と分かる姿勢が算数・理科は最も大事で、その姿勢が学力アップにつながるでしょう。

次回は下記リンクです。