前回は「子どもの読書の大きな効果と学力への良い影響〜読書が広げる様々な体験・思考の基礎づくり・図鑑と学力・大人も子どもと一緒に広がる「知らない世界」〜」の話でした。

紙の本の大きな脳への刺激:五感で感じる紙の読書

電子書籍を読んだ際に、

内野吉貴

内野吉貴紙で読むよりも、

あまり頭に入ってこない・・・

筆者は感じることがあります。

「電子書籍に対する感性」は、世代によって変わるかもしれません。

僕は、電子書籍と

紙の本も同じ感じだよ!

小さな頃から電子書籍に慣れている子どもたちは、電子書籍に対する違和感がないでしょう。

ところが、筆者は、

どうも電子書籍は

好きになれない・・・

やっぱり、紙の本の方が

良いかな・・・

これに関連して、面白い話を「月刊致知 2022年8月号」で見つけたのでご紹介します。

それは、「紙の本の読書」の「脳への刺激」の話です。

「月刊致知 2022年8月号」p114に酒井邦嘉 東大大学院教授の話があります。

筆者が教養学部の学生だった25年前、酒井氏の「認知神経科学」の講座が大人気でした。

その懐かしさもあって、楽しく記事を読みました。

以下は、上記記事から参考にさせて頂きました。

紙の本で読書する際は、「脳は単に書かれている内容だけを読み取っているのではない」のです。

紙の本の場合は、「ページの手触り・厚さ、装丁、レイアウト、書体」などを五感で感じているようです。

確かに、紙の本だと「ページにマークしたり、折ったりする」ことをしなくても、後になっても、

あのあたりに、

書いてあったような気がする。

比較的素早く、そのページに辿り着けます。

便利な電子書籍のデメリット:豊かな情報を「脳に刻む」紙の本

電子書籍は「常に画面の情報が更新される」ので、「視覚的・触覚的に正確な位置の把握が困難」です。

ネット同様、キーワード検索をするには、とても便利で良い電子書籍。

対して、「自分の脳に残っているか」という視点においては、電子書籍は劣ります。

本の内容だけでなく、紙の本は電子書籍よりも「遥かに豊かな情報を脳に刻んでいる」とのことです。

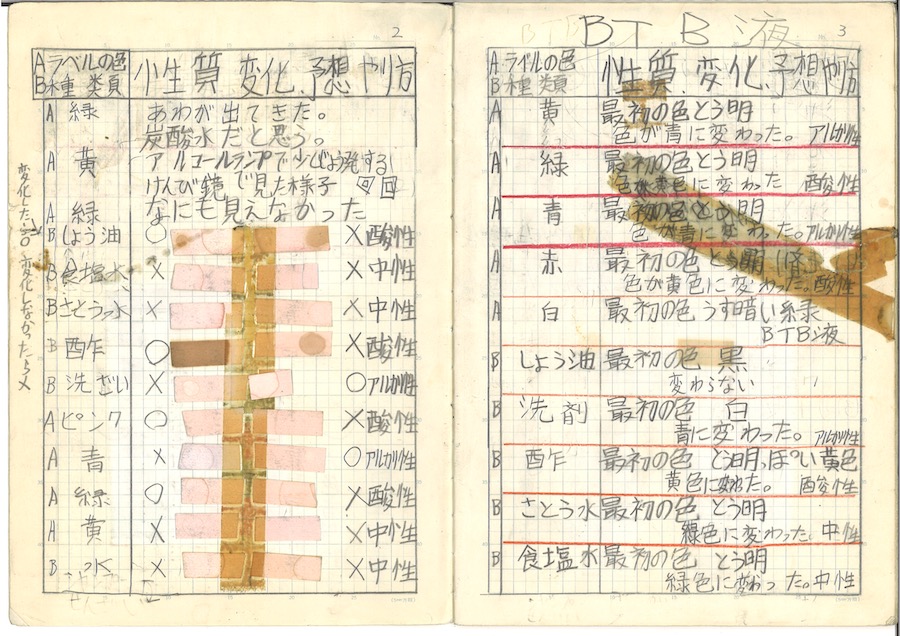

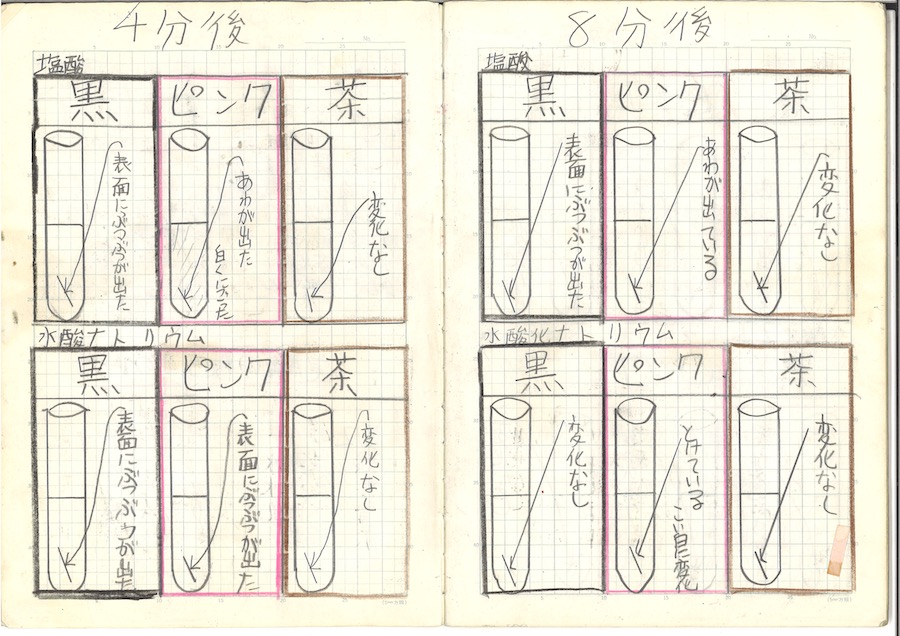

上の写真は、僕が小学校6年生の時の理科のノートです。

中学受験向けや塾のノートではなく、公立の小学校の理科のノートです。

公立の小学校でしたが、とても特徴的で楽しい授業をしてくれたN先生。

試験の採点もまた特徴的で、記述部分はN先生が目の前で採点してくれました。

正しければ、

はい、

これは○!

正解になりますが、間違っている時のN先生の採点は、とても特徴的でした。

間違った答えでも、ちょっと面白い考え方だったりすると、

はっはっは・・・

面白いこと考えるね・・・

これはさあ、

ちょっと違うんだよな・・・

これは間違っているけど、

面白いから3点上げるよ。

このように、✖️にしないで少し点くれました。

✖️に

ならなかった・・・

とても良い理科の教育をしてくれたN先生。

上のノートには直接リトマス試験紙が貼られていますが、おそらくN先生が、

リトマス試験紙は、

そのままノートの貼ると、実験の良い記録になる!

このように指導したのでしょう。

酒井氏の記事を読んだ時、

なるほど。

そういうことか!

大いに共感しました。

筆者がタブレットを読んで感じた

なんとなく、内容が

あまり頭に入ってこない・・・

ことは「脳に刻まれる情報が少ないから」だったのです。

これは非常に重要なことです。

日々のネットでニュースなどを見ている時も、

ああ、米国の株価は

昨日〜ドル位増えたんだ・・・

特定の人物や株価などの「具体的名前・数値」は頭に入りやすいです。

ところが、「どういう内容だったか」は、意外と頭に入っていないように感じます。

具体的に

どういう内容だったかな?

それは、ニュースを見ている際に、「どの程度意識しているか」にもよります。

「紙の本」とノートを重視する姿勢:試験は「紙に書く・描く」現実

脳科学者の「専門的な実験を踏まえた見解」だけに、非常に大事なことだと思います。

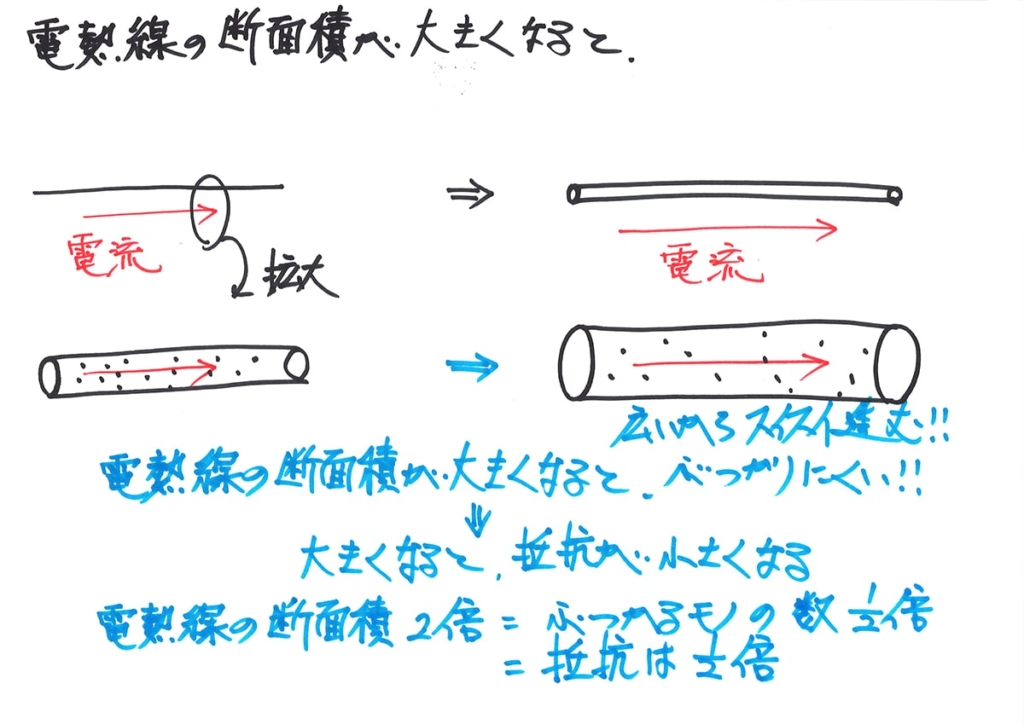

読書も勉強も、「紙の本」とノートを重視するのが良いでしょう。

ノートに書いて・描いて学ぶ姿勢は、古典的でもあります。

タブレットの画面・動画を見ていると、「分かった気持ちになる」傾向が強いです。

「分かった気持ちになる」結果、自信が生まれることは良いことです。

ところが、

よし!

動画見たから、もう分かった!

この動画、とても

分かりやすかったから、バッチリ!

こうして「理解した」と思っているのに、いざ問題に取り組んでみると、

あれ?

なんだったっけ?

動画観ていた時は、

分かってたんだけど・・・

問題が解けないことも多いでしょう。

そして、大事なことは「筆記試験を受ける」ことは「紙に書く・描く」ことです。

これは、「言われてみれば当然のこと」ですが、うっかりすると気付きにくいことです。

つまり、「筆記試験で高い得点を得る」ためには「紙に書く・描く必要がある」のです。

そのためには、日頃から「紙に書く・描く」ことを最優先とするのが最善でしょう。

ネットなどの動画には「分かりやすい解説」も多いでしょう。

ところが、たくさん「動画を見て理解」しても「紙に書く・描く」に繋がらなければ意味がありません。

地道に手を動かして、頭をフル回転させて学ぶこと。

そして、「頭脳だけではなく、身体全体で学ぶ」ことが、学力アップの最短の道なのでしょう。

次回は下記リンクです。