前回は「子どものやる気を引き出す本質的教育・勉強法〜これからの時代の新しい教育の旅・小学生の学びと勉強・中学受験の大きな変化・学びと勉強・思考力と暗記力〜」の話でした。

「パソコンで学ぶこと」と「手書きで学ぶこと」

学校が生徒にパソコンを配って、「パソコンで学ぶ」のが普通になってきました。

最近のオンライン教育も考えると、時代の流れです。

小学生の時に、

小学生の筆者

小学生の筆者ファミコンって、

すごい!

ファミコンで驚いていた世代からすると、少なからず違和感あります。

この「パソコンを使って学ぶ」姿勢は、新しい時代の流れです。

理科などで実験や、なかなか再現できないことを映像ですぐに見れるのは良い面があります。

子どもにとってイメージが湧くので、「タブレット・PCは、とても良い」と思います。

一方で、「実際に手を動かして学ぶ」事は、特に小学生は大事だと考えます。

画面見ながら、選択肢を選んで

答えは、

これだ・・・

ポチッとクリックしているのを見ると、少し不安になります。

あるいは、漢字の演習などで、タブレットペンで漢字を書いて、

これで

出来た!

タブレットの画面で、勉強し続ける姿勢を続ける子どもたちを前にすると、

これで本当に

勉強になっているのかな?

少し不思議な感覚になります。

人工知能AIとGoogleの狙い

Googleによって、

世界中の人が「検索」で・・・

世界中の情報に

「すぐに」到達できるようになるのだ!

今や、ほとんどの情報・知識は、ちょっと検索すれば膨大な情報・資料が閲覧できます。

これだけでも、30年ほど前と比較すると、異常な進化です。

さらに、ラリー・ペイジたちが考えているのは、

まだまだ、

検索の効率が悪すぎる・・・

自分が「知りたい情報」に

即座にたどり着くようにするのだ!

そして、完璧な

AIを生み出すのだ!

スマホ・PCで「ちょっと検索」すればWikipediaなど、たくさんの知識が手に入ります。

さらに、You Tubeなどで膨大な動画を「ほとんど無料」で観ることができる世の中。

そして、AIやChat gptの流れもあり、子どもたちが「小さい頃からPCに触れる」のは良いことです。

絵を描いて理解:「間違い」を✖️にしない姿勢

小学生・中学生の「理科の教育」に関して考えてみます。

高校生も同様かと思いますが、高校生になると「自分の方向性」が明確になります。

高校2年生くらいから、「理科を学ばず、他の科目を選択する」方も出てきます。

そのため、基本的な学習・学びをする小学生・中学生を対象としたいと思います。

理科は暗記ばかりではなく、「応用がきく」ような教育が望ましいと思います。

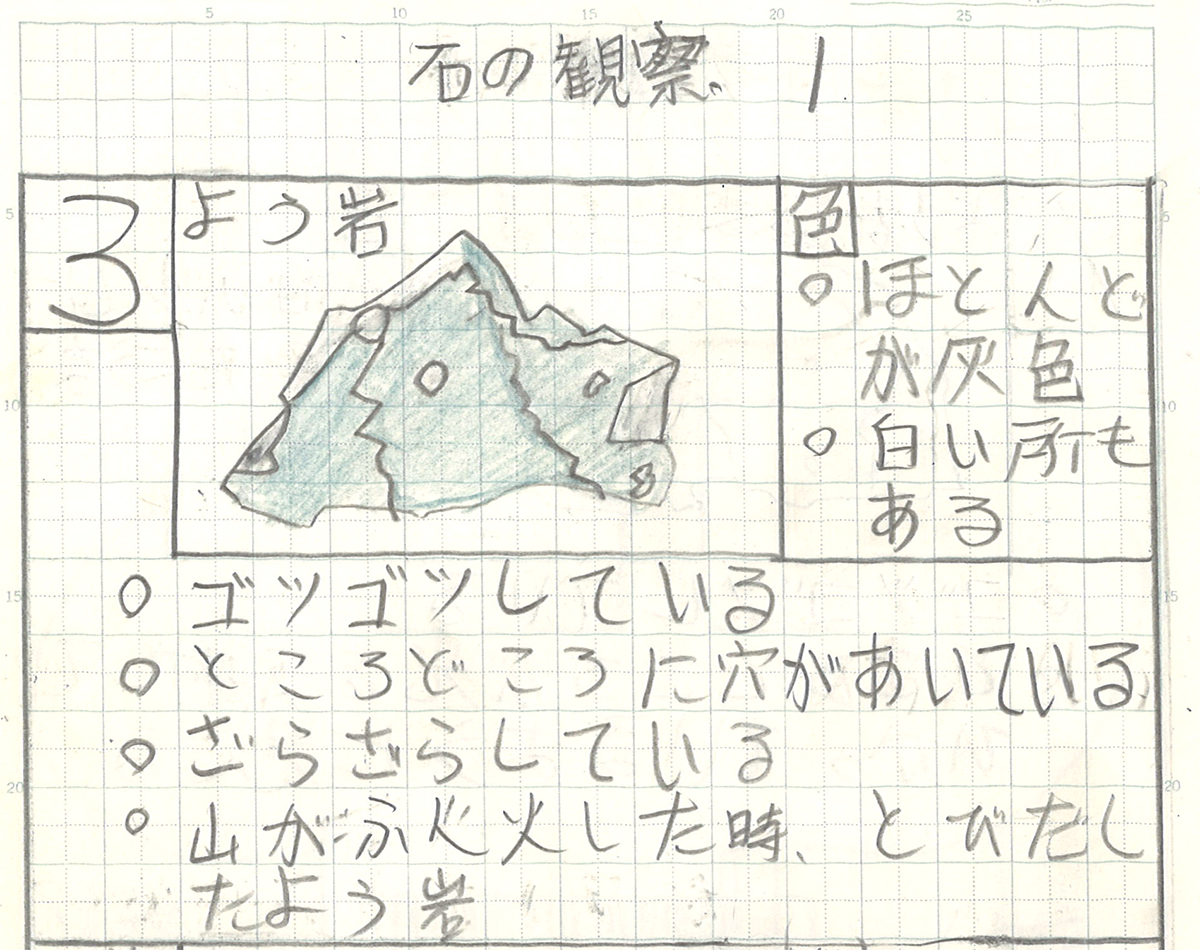

写真は、筆者が小学校6年生の時の理科のノートです。

このノート見ると、

懐かしい気持ちになります。

大して上手くないですが、一生懸命絵を描いたり、特徴を探したりしてノートに書きました。

その後に、理科の先生に褒められたのを覚えています。

絵がしっかり

描けていて、いいじゃない!

褒められると嬉しいですし、こういうことはずっと忘れないものです。

様々な石が存在することを、小学校の理科で学びます。

僕たちが小さな頃も、たくさんの写真を見て、

理科って

面白いな・・・

色々考える

理科って楽しい!

「理科って面白い」と感じたものです。

今は、授業や持っているタブレットで動画を観ることも出来るでしょう。

動画はイメージが湧くので、とても良いのが大きなメリットです。

一方で、「観て、分かった気になってしまう」デメリットもあるでしょう。

これは、理科の教材に限らず、算数(数学)なども同様です。

解答読んだから、

もう分かった!

「分かった」と思って、その直後に実際に問題を解いてみると、

あれ?

なんだったっけ・・・

「分かったはずなのに、分からない」になることも多いです。

「しっかり理解する」ためには、書いたり・描いたりすることが大事です。

「動画を観る」あるいは「教科書・参考書を読む」をしながら、少し書いて、描いてみましょう。

「かっ車」や「電気」なども「見るだけ」よりも、描く方が理解力が格段に上がるのです。(上記リンク)

また、小学生〜中学生に対しては、◯✖️ばかりにしないことも大事だと思います。

筆者は、小学校5~6年の時の理科担当のN先生が大好きです。

やあ、みなさん

理科を教えるNです。

N先生は教え方が少し変わっていて、とても面白かったです。

変わっているところの一つは、テストの記述式の部分の採点です。

採点の時は生徒が順に並んで、選択式の問題は「自分で採点」します。

よし!

◯だ!

ちょっと

間違えちゃった・・・

そして、記述部分に関してはN先生が目の前で採点してくれます。

記述に関しては、正しければ、

はい、

○!

「○」となりますが、間違っている時のN先生の採点は、とても特徴的でした。

間違った答えでも、ちょっと面白い考え方だったりすると、

はっはっは・・・

君は面白いこと考えるね・・・

これはさあ、

ちょっと違うんだよな・・・

これは間違っているけど、

面白いから3点上げるよ。

このように、✖️にしないで少し点くれました。

✖️に

ならなかった・・・

私も、

ちょっと点をもらって、嬉しい!

こういう先生がいると、とても良いと思います。

生徒側の立場からすると、

自分の考え方が✖️にならないで、

先生が評価してくれた・・・

「自分の考えは間違っていない」という認識になります。

このように「自己肯定される」と子どもは、

ひょっとすると、

私は理科のセンスがあるかも・・・

このように「良い勘違い」をして、

もっと

勉強してみよう!

意欲的に学ぶ可能性が高くなるでしょう。

「正しいことを知る・理解する」事はとても大事です。

一方で、「自分で考える事」は、さらに大事です。

大事なことは、「間違っていても、否定はしてはいけない」と思います。

そもそも、「間違わない」なら「勉強しなくても良い」のです。

中学受験などの「記述式問題」も、「✖️にしない」姿勢は大事です。

「自分の答え・書いたこと」が「✖️にされる」と、

僕の

書いたことは、ダメなんだ・・・

せっかく一生懸命描いたのに、

✖️だった・・・

子どもは「否定された気持ち」になるかもしれません。

小学校で「自分で考える事」が楽しくなるような教育が受けられると、とても良いと思います。

そのような教育を受ける「子どもの未来」は、とても明るいでしょう。

「自分で考えること」は、将来子どもが大きく成長して、羽ばたいてゆく力の源になるでしょう。

次回は下記リンクです。