前回は「タブレットより紙の本を子どもに読ませる効果と成績アップ〜紙の本の大きな脳への刺激・五感で感じる紙の読書・便利な電子書籍のデメリット・豊かな情報を「脳に刻む」紙の本・「紙の本」とノートを重視する姿勢・試験は「紙に書く・描く」現実〜」の話でした。

スマホで撮影:ノートやメモを取らない「学んでいない」姿勢

紙の本の方が、電子書籍より「頭に入りやすい」理由。

それは、紙の本の方が「脳に刻まれる情報が多いから」が最も大きな理由です。

東大教授・酒井氏によると、

酒井氏

酒井氏大学の授業で板書などを、

スマホで撮影して・・・

ノート・メモを

取らない学生が増えている。

この「学生たちの姿勢」を問題視しています。

確かに、これは非常に大きな問題だと思います。

なんと言っても、「写真」に対する意識が、今の子どもたちと僕たちでは全く異なるでしょう。

僕が大学生の頃は、携帯電話が急速に普及した時期でした。

まだスマホではなく、ガラケーだった当時。

携帯のカメラの機能は、あまり充実していませんでした。

解像度も低く画質も悪いので、「撮影には向いていない」レベルでした。

それが、今ではiphoneなどのスマホで撮影した写真は、解像度・画質ともにかなり高いレベルです。

しかも、

何枚撮影しても

タダだから、いいよな!

さっき40枚くらい撮影したけど、

全部タダだもんな!

「無料」であることが大きいでしょう。

無料・タダであるがために、多用してしまいがちなスマホのカメラ・撮影機能。

思わずパシャパシャ撮ってしまいますが、枚数ばかり多くなってしまう傾向があります。

コストがかかった昔のカメラの「現像」と無料のスマホ:便利さの裏側

デジカメ以前のいわゆる「カメラ」は撮影した写真を現像するのに、相応のお金がかかったのです。

え、写真って

お金かかるの?

「スマホで撮影して、スマホで写真を見る」ことが多い、今の子どもたち。

「写真にお金がかかる」事実を「知らない」方も多いでしょう。

そして、「写真の現像にコストがかかる」ことを意外に感じる方もいらっしゃるでしょう。

昔は国内外の旅行に行く際は、沢山のフィルムを持っていきました。

そして、フィルムに番号を振って、

〜番から〜番は、

パリの写真。

〜番から〜番は、

マルセイユの写真。

このように旅先でメモをしておいて、家に戻ったら、

これを全部まとめて

現像に出そう!

まとめて現像に出していました。

24枚撮フィルム1本、1枚ずつの現像で1000円〜1500円くらいかかったように思います。

それがフィルムがたくさんあると、結構な大金になってしまい、

こんなに

かかるんだ・・・

現像の金額に驚いたこともありました。

例えば「20本のフィルム」を現像に出すと30,000円ほどかかり、学生には大きな負担になります。

それだけに、「一枚一枚しっかりと撮影していた」のが当時の風潮でした。

対して、「印刷はしない」ことが多く「パシャっと撮影して、無料で見れる」スマホのカメラ。

いくら撮影しても

無料だから、気軽!

こういう気持ちになるのは当然であり、便利になった世の中です。

スマホ・デジカメで撮影して、スマホやパソコンの画面で見て満足する気持ちも分かります。

ところが、それでは実質的には「何も学んでない」のでしょう。

これは「便利さの裏側」とも考えられます。

撮影することと「書いて・描いて」学ぶこと:効率と非効率

酒井氏の話では、

学習は「見聞きしたことについて考え、書き留める」

ことで成り立っている・・・

これが現実です。

これは、酒井氏や僕たちの「学生時代にスマホがなかった」世代と今の世代のギャップでもあります。

スマホがない時代と

比較しても仕方ないじゃん・・・

こういう意見もあるでしょう。

とても、便利で使い勝手が良いスマホ。

今や、小学生も「デジタルに早めに慣れる」ために、ノートパソコンを操って授業に臨みます。

中学生・高校生は、タブレットやノートPCを使って学習する場面も多いでしょう。

ところが、「便利で効率がいいから」と「パシャっと撮影して」終わりは、学びにならないでしょう。

実際、「撮影して終わり」では、全然「勉強になっていない」でしょう。

そして、タブレット・ノートPCの便利さも大事ですが、「それらに頼るばかり」の姿勢は考えものです。

教科書を何度も読み、ノートで手書きでまとめる習慣が大事でしょう。

そうした「地道な学習の過程で、脳が鍛えられる」のです。

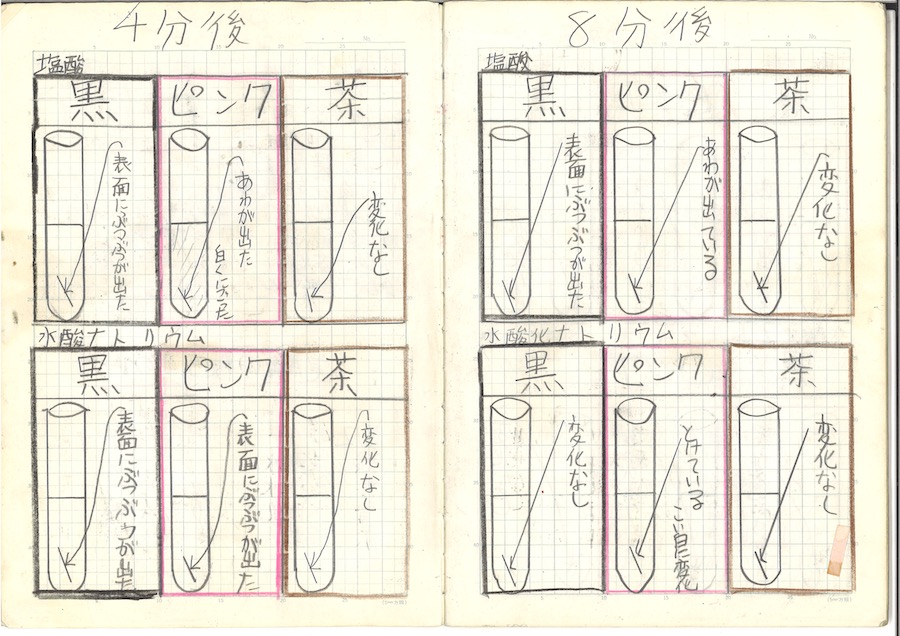

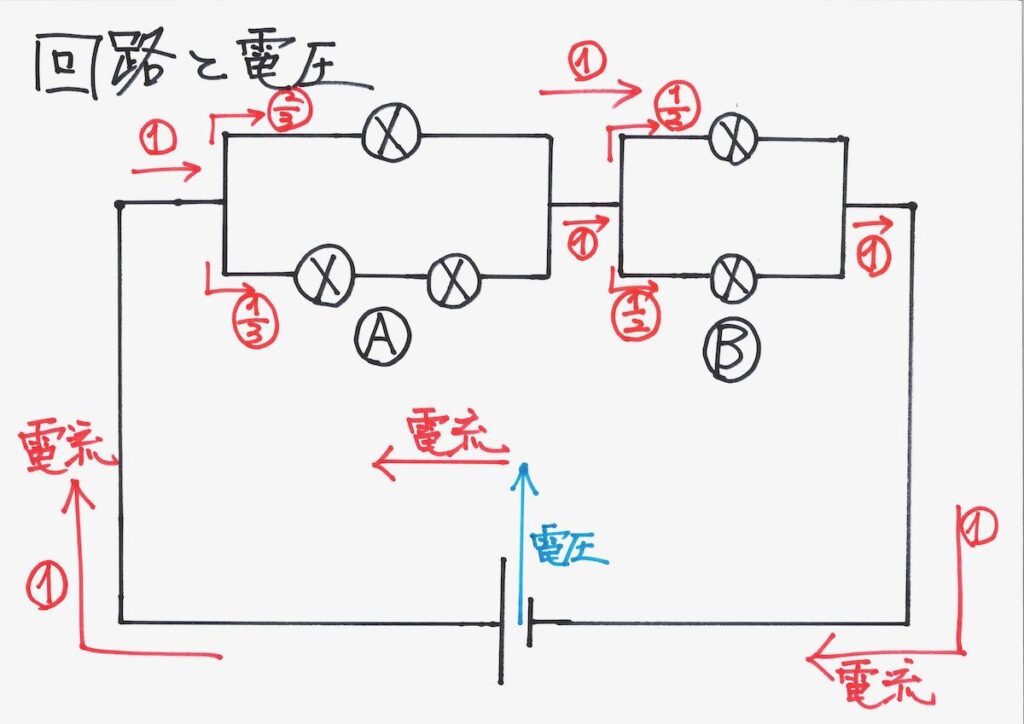

特に、算数・数学、理科においては、書く・描くのが非常に大事です。

そして、「書く・描くと時間がかかる」のですが、「しっかりと身につく」のです。

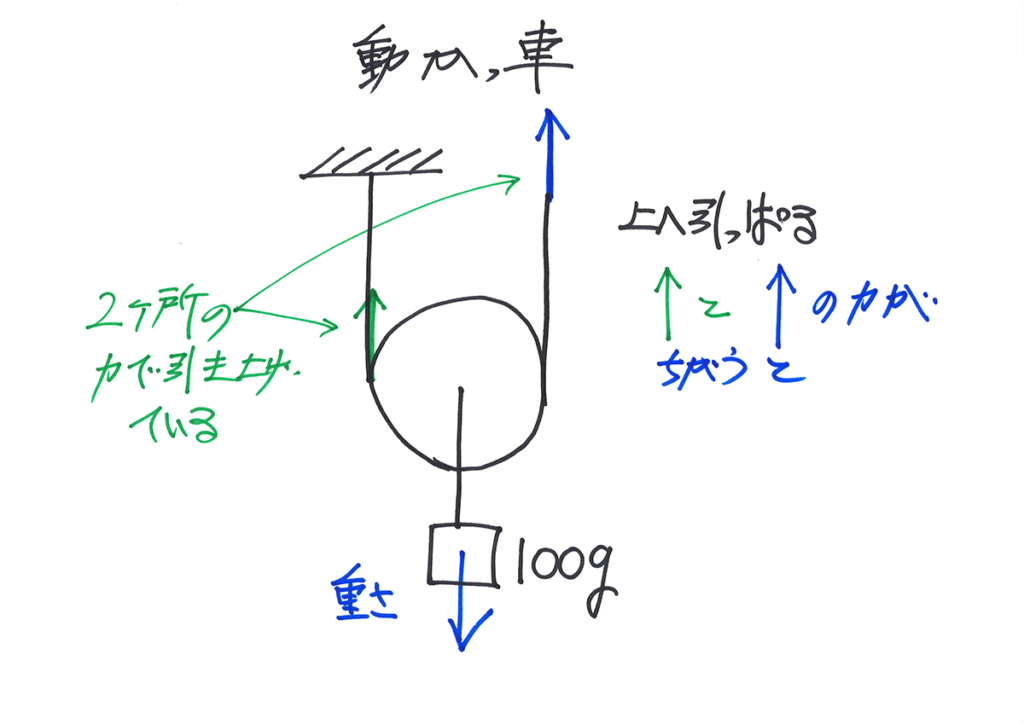

電気の説明などで、僕は手書きの原稿をお見せしています。

それは、酒井教授と同様に「手で書く・描くことの大事さ」を感じているからです。

パソコンだと円を描くのも簡単です。

CADやイラスト用のソフトであれば、中心と半径」で「完璧な円」が描けます。

かっ車の問題では、「かっ車・おもり・ひも(糸)」を描くと良いですが、かっ車は難しいです。

「円である」かっ車を描くのは、意外と難しく、

手描きで

円を描くのは結構難しい・・・

「円を描くのは難しい」と感じるでしょう。

この時、

円は上手く描けないから、

コンパス使おう!

「コンパスで円(かっ車)を描く」のも一つの手段ですが、手描き・フリーハンドが良いでしょう。

・上手い、下手は気にしない

・「自分が分かれば良い」という姿勢で、どんどん描いてみる

少し歪な円であっても「理解することが大事」だと考えましょう。

円などの図形も、PCやタブレットでは、コピペすれば「どんどん使いまわせる」のです。

この「コピペで使いまわせる」のは、仕事・業務の効率化にはなります。

これらは「仕事・業務の効率化」にはなりますが、「学習には非効率」であると考えます。

漫然と動画を見たり、パシャっと黒板・白板を撮影して終わりでは学びにならない可能性があります。

・「図や絵を描く」ことを大事に

・上手くなくて良いので、丁寧に描く

・図形問題の場合、「図形全体と補助線」を描く

学ぶこと、それは「しっかり理解して吸収して、自分のものにする」ことが大事です。

長時間掛けて「非効率な学び」をするよりも、しっかりと着実な「効率的な学び」をするのが大事です。

問題集や参考書も書き込んだりして、自分だけの本にしましょう。

・問題集や参考書に学んだこと・気づいたことを追記

・気になる点や理解不足のポイントを「丸で囲む」「マーカーで色づける」など自分にカスタマイズ

そのために、少し時間がかかったり、面倒でも書いて・描いて学びましょう。

次回は下記リンクです。