前回は「図形のコツ・考え方〜中学への算数4月号・算数の基礎から応用力を養う図形問題・描いて理解する大事さ・「素早く・テキパキと解く」より「しっかり理解」〜」の話でした。

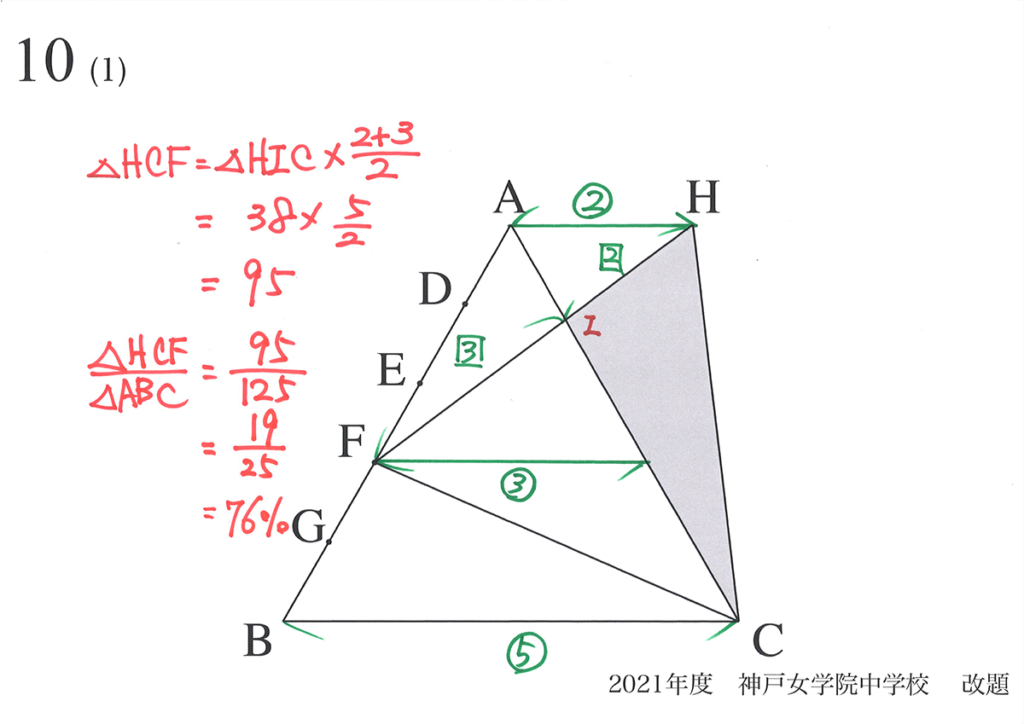

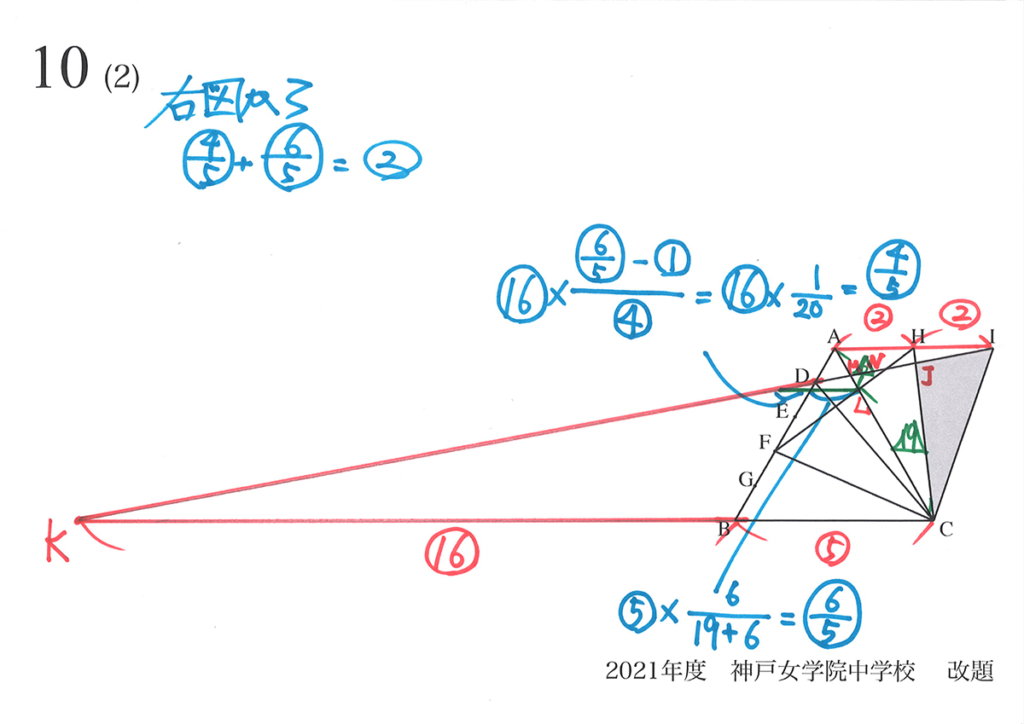

図形の考え方のコツ:大事な補助線を描いてみる

今回は「図形の角度」の問題です。

中学への算数の同月号p9の6は、5とは少しテイストの異なる図形の角度問題です。

3題ありますが、いずれも確実に押さえておくべき内容が詰まっています。

全部やってみましょう。

図形問題の解き方を、上記リンクでご紹介しています。

(3)は難関校〜最難関校受験予定の新小学校6年生なら、

男子小学生

男子小学生この問題、

見たことがあるよ!

この問題は

解いたことがある!

かもしれません。

もし「見たことない」なら、ちょっと時間をかけてみましょう。

そして、図を描いたりして色々と試行錯誤してみましょう。

・「図や絵を描く」ことを大事に

・上手くなくて良いので、丁寧に描く

・図形問題の場合、「図形全体と補助線」を描く

時間がある時期は少し長めに考えてみるのが良いですが、10~15分考えてみたら十分でしょう。

初めてやってみて、

解けた!

出来たら、自信持って良いでしょう。

やってみたけど、

出来なかった・・・

「出来なかった」方も残念がらずに、解答をよく読んで「しっかりと理解」しましょう。

このタイプの問題は、よくあります。

角度に限らず面積でも、同様の考え方で「シンプルに解ける」ことが多いです。

「補助線」とは少し異なる考え方ですが、非常に大事です。

この問題を「完全に習得して、自分のもの」としましょう。

「解法を暗記」ではなく「解法を習得」する姿勢

これらの問題を最初に解いてみるときは、問題文の「図形に色々と書き込んでみる」ようにしましょう。

解答を読みながら理解するときは、ぜひ「自分で図形全体を描いて」みましょう。

図形全体を描いて、解答を追いながら手を動かして、

うんうん・・・

なるほど・・・

ここがこうなって、こうなって・・・・・

そうか!

色々と分かるようになります。

このプロセスが大事です。

「解法を暗記」するのではなく、「解法を習得」するのが良いでしょう。

・「見て理解」したことは、あまり頭に残らない

・「描いて理解」したことは、頭脳にしっかり刻まれて発展する傾向がある

思考力が養われ、問題も解けるようになります。

p9の図形の角度問題は、何度か繰り返しやってみる価値が非常に大きいです。

付箋して大事に取っておいて、また今度やってみましょう。

次回は上記リンクです。