前回は「中学受験の方へ〜良問の宝庫「中学への算数」・算数を学ぶ具体的目標「今年の1題」・「1題でもやってみよう!」という気持ち〜」の話でした。

基礎から応用力を養う図形問題

今回は「中学への算数」2022年4月号の「必ず押さえておくべき」問題をお知らせします。

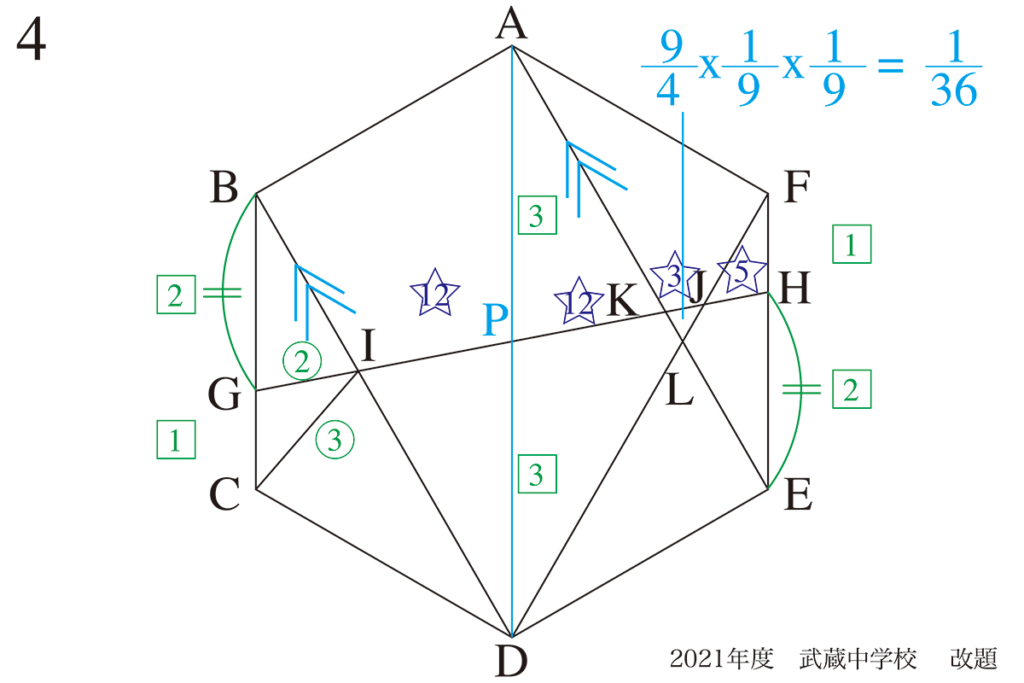

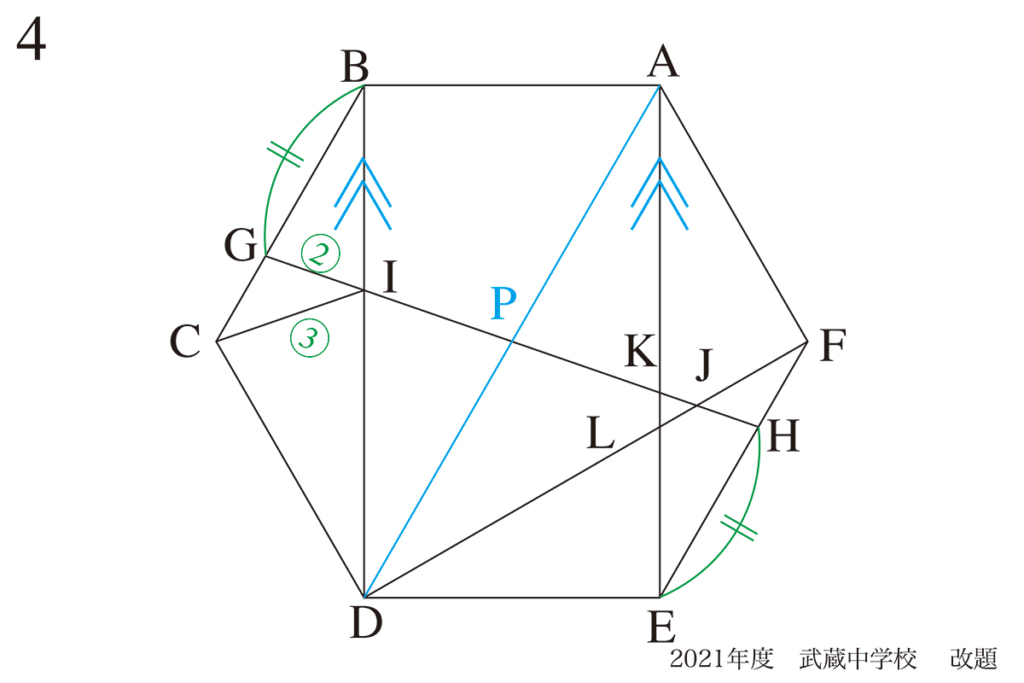

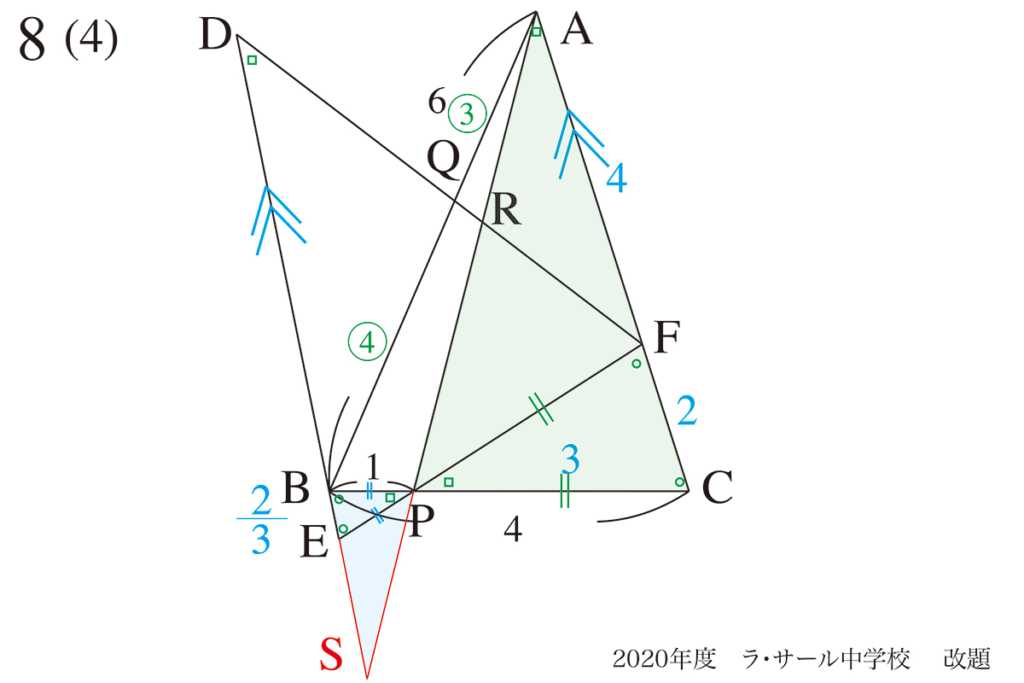

本号は大事な問題が多いですが、中でもp9の5「図形 角度」の問題は良問が多いです。

5では平行四辺形・正三角形・正五角形・円などの非常に特徴的な図形に対して「様々な角度」を求めます。

これらの図形は実に様々な特徴・性質があり、それらは多くの受験生が「知っている」ことでしょう。

その「知っている」性質をきちんと理解していること、そして応用できることが大事です。

解説では基本性質がまとめられており、「n角形の外角の和は、nによらず360°」という大事な性質も書かれています。

こういう基本性質は、読んで、

男子小学生

男子小学生ふ〜ん、

そうなんだ・・・

「そうなんだ」で終わってしまうと、意外と頭に入っていないことが多いのです。

ぜひ、手で描いてみましょう。

五角形だと、あるいは六角形ならどうなるか、描いて考えてみましょう。

図形のコツ・考え方:描いて理解する大事さ

描いてみると「確かに角度が一緒な気がする」ということが、ちゃんと分かります。

そして頭の中にきちんと入ってゆきます。

基本性質を押さえた上で、少しずつ角度を求めてゆき、最終的な答えに至ります。

これらの問題の図形自体も全部描いてみましょう。

きちんと書いて、描いて理解する話を、上記リンクでご紹介しています。

「素早く・テキパキと解く」より「しっかり理解」

図形問題には様々な「別解」が考えられます。

それらの「様々な考え方」は、角度などを求めるプロセスは、解く人によって少し異なることがあります。

こういう問題が

素早く解けるようになりたい・・・

テストでは、時間に追われるから

テキパキ解けるように・・・

時間制限がある試験を受ける受験生たちは、「素早く・テキパキと解く」ことを目指す傾向があります。

「素早く・テキパキと解く」よりも、受験期中盤までは「しっかり理解」を目指しましょう。

「スマートな解き方」はありますが、「スマートさ」を求めるよりも「きちんと基礎的事項を理解する」が大事です。

少し遠回りしても「きちんと理解して解く」ことが大事です。

基本問題と基本的解法を完全に理解して、頭に入っているようにしましょう。

同じ問題が出てきたら、「直ぐに出来る」くらいしっかりと理解しましょう。

これらの問題をしっかり理解すれば応用力が高まり、図形の角度の問題は、ほぼ全て解けるようになります。

次回は上記リンクです。