前回は「記述の良い書き方と勉強法〜キーワードを軸に展開・「自分の意見を述べる」こと:求められている「答え」と意見・子どもが「書く文章」にバツをつけない姿勢〜」の話でした。

算数・理科の記述のコツと勉強法:思考の流れを表現

算数や理科で「想定される答え」がある記述式問題は、まずは「答えが分かる」ことが大事です。

答えが分からなければ「記述しようがない」のも事実です。

男子小学生

男子小学生そうなんだよね・・・

だから、結局「解けるようになる」ことが先なのかな・・・

記述式の算数・理科は、社会よりも「答えの方向性や軸」が明確である傾向があります。

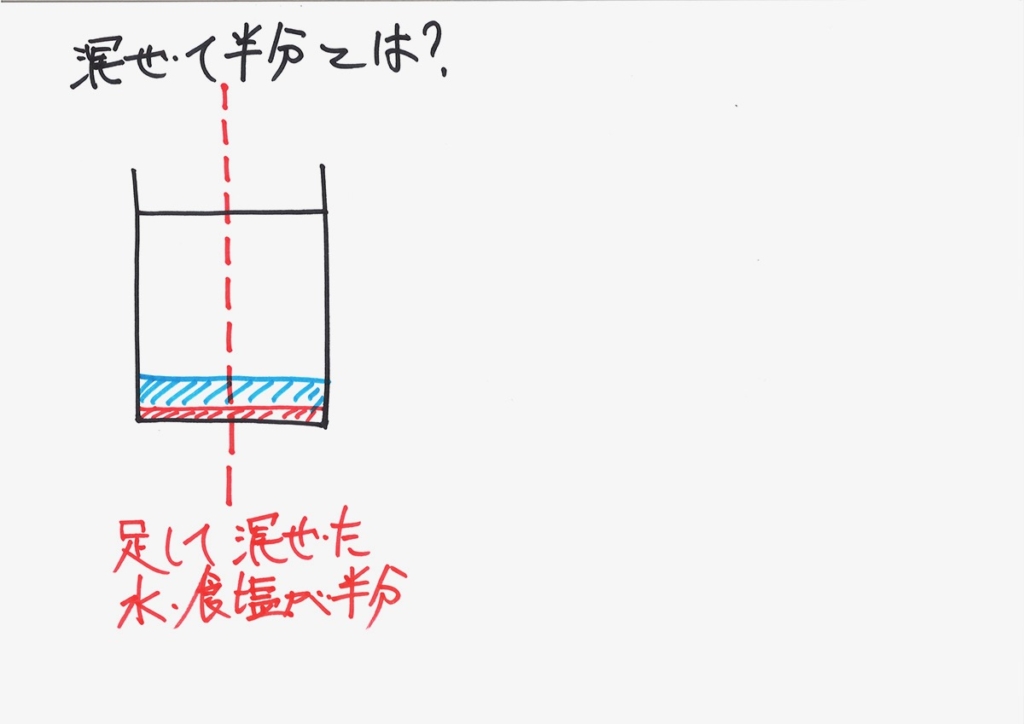

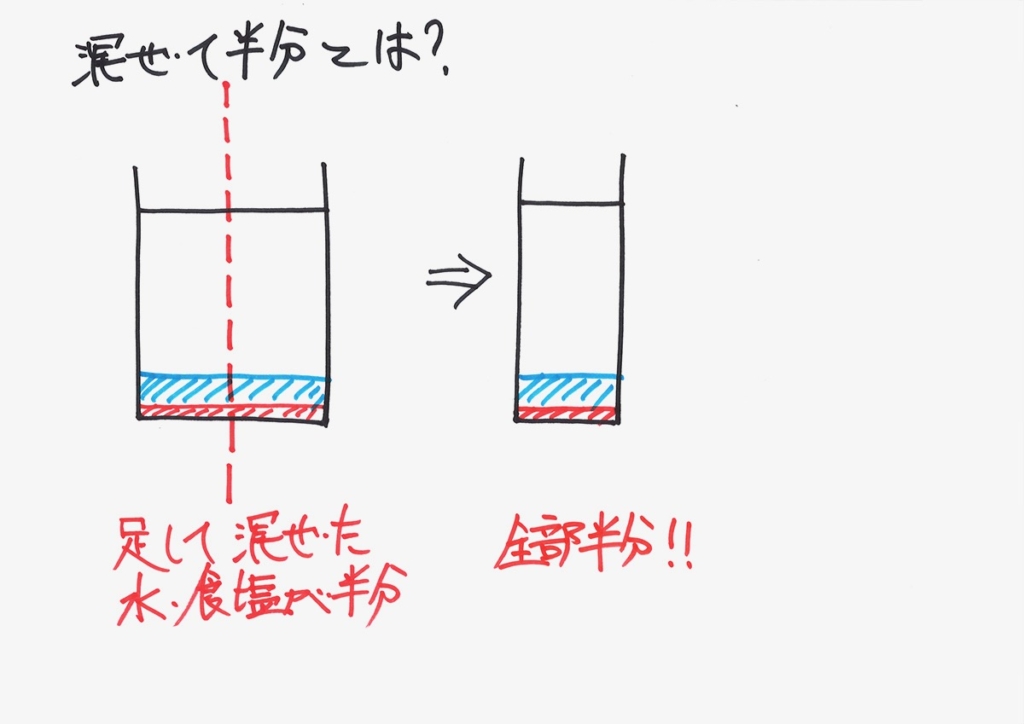

上のてんびん算の問題では「混ぜて半分」が最も大事なポイントです。

上のような食塩水を混ぜる絵を描いて、「思考の流れを表現」すると良いでしょう。

記述の算数は「誤っていても解答に辿り着いている」ことが望ましいと感じる方もいるかもしれません。

上記のように「食塩水を混ぜる」ことを図解して考えることは、大事な理科的思考です。

途中で終わっていても、

時間切れで、

ここまでかな・・・

大事な方向性が

分かっているから、3点ほど上げよう・・・

このように「ある程度の点数」を与えるでしょう。

上の例では「混ぜて半分とは?」と「説明のために記載」しています。

これを「答案に書く」ことの是非はあるかもしれませんが、筆者は「良い」と思います。

答案ではなく、

メモ書きに過ぎない。

このような意見もあるかもしれませんが、「何を考えているのか」が明確なことは良いことです。

記述式は「分かること・理解していること」は途中まででも良いので、ハッキリ書いてゆきましょう。

・図や絵を描いて「考えていること」を表現

・思考の流れをメモなどで書くことは、記述力だけでなく学力アップにつながる

メモ書きでも走り書きでも書く:採点者が考えていること

記述式の多い学校の教員・採点者は、

この子は、どのように考えて

いるのだろう?

このようなことを考えながら試験の採点するのでしょう。

記述式の採点において、

何を考えていて、

どこまで理解しているか?

採点者は「理解の程度」を答案から一生懸命読み取って、点数をつけます。

途中で終わっても、端的でもメモ書きでも良いから「とにかく表現する」ことが大事です。

「分かっていても」書いていないと「読み取りようがない」のです。

白紙、あるいは白紙に類ずる答案では採点者は、

これは

✖️にせざるを得ない・・・

点数のつけようがないのです。

書いている途中に、

あと一分で

終わりです!

「まもなく試験が終了」になってしまうケースもあるかもしれません。

その場合でも、走り書きでも良いので、

僕は、

ここまでは分かっているよ!

私は、

ここのあたりは分かってます!

このように「とにかく分かっていることを表現する」ことがベストです。

「書くこと」に慣れる姿勢

そのためには、「書くこと」を好きになって欲しいです。

塾のテキストや模試などで「記述式」問題の答案を書いた結果、

あ〜あ、

✖️だった・・・

私は、

半分の点だった・・・

そういう時、がっくりしないようにしましょう。

大事なことは、試験当日に出来ることです。

その前に「出来るか、出来ないか」は大きな問題ではないのです。

記述は難しくないので、書くことに慣れるために「日ごろ書いてみる」と良いでしょう。

例えば、小学生新聞など読んで、まとめたり、自分の感想を書くと良いでしょう。

この記事は、

僕は〜と思ったけど・・・

私は、〜が

大事なことだと思う・・・

そして、親は子どが自由に意見などを書いてみたことに、

この辺は

いいんじゃない!

親は暖かめに◎や○をつけてあげましょう。

これは記事の内容と

ちょっと合わないかな・・・

「ちょっとズレている」場合でも✖️にはせず、

これは△かな・・・

もう一度読んでみて!

△をつけてあげましょう。

そして、塾などで✖️をもらってきたら、

ちょっと違うみたいだけど、

一生懸命書いたじゃない。

もう少し、

このポイントを書けるようになるといいね!

「書いたこと」を褒めてあげましょう。

模範解答や

考え方を学んでみたら良いよ!

ママと一緒に

読んだみようか。

うん。

ちょっと分からないから、一緒にやって!

子どもと一緒に、子どもの書いた答案と模範解答を一緒に読んでみましょう。

・問題文の文章内のキーワードを拾い出す

・キーワードを軸に文章で表現されている内容を「自分なりに理解」して展開する

そして、少しずつ「書くこと」に慣れてきて、

自分の考えていることを書くのは、

楽しいかも。

ポジティブな気持ちになると良いでしょう。

そういう気持ちになると、記述式問題が得点源になるでしょう。

次回は下記リンクです。