前回は「突破力の伸ばし方〜算数の入試問題・様々な工夫・過去問の取り組み方・得点力を高める・状況をしっかり・明確に理解する姿勢・瞬発力を鍛える姿勢〜」の話でした。

試験終了間際に解法に気づいた時

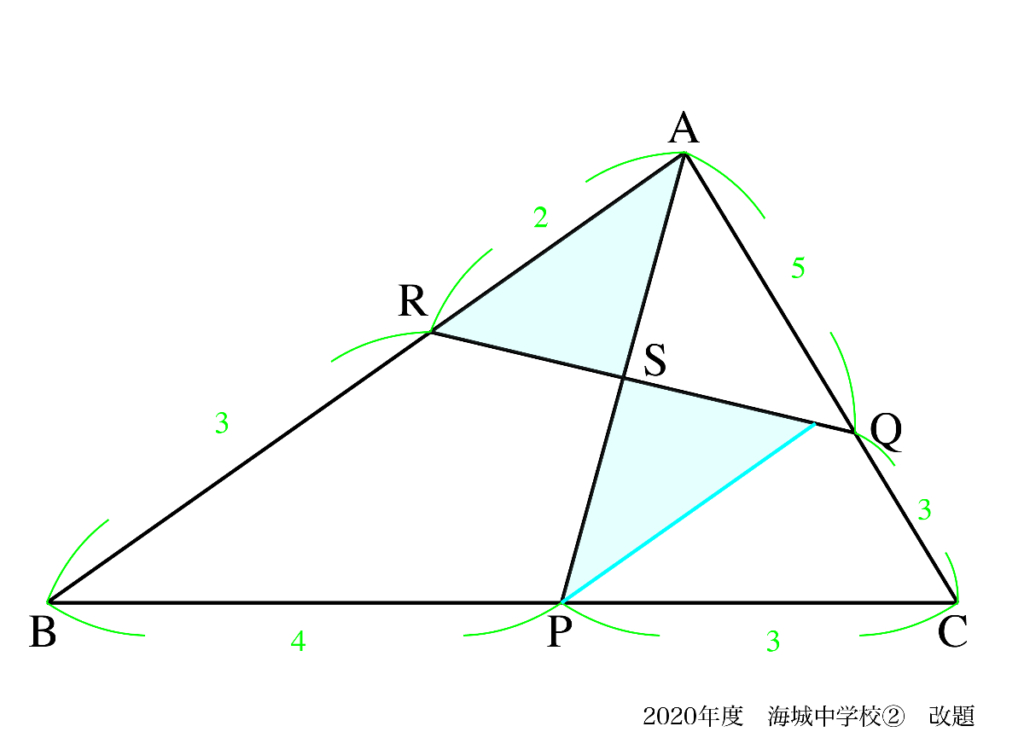

上の図において「AS : SP」を求める問題を考えてみましょう。

面積比・辺の比のそれぞれに注目する解法を、ご紹介しました。(上記リンク)

記述式や「考えるプロセスを書きなさい」というタイプの本試験・本番で、

男子小学生

男子小学生補助線を

引こう・・・

試行錯誤して、色々と補助線を引いてみると、

なかなか、

上手くいかない・・・

「良い補助線」が見つからないことがあります。

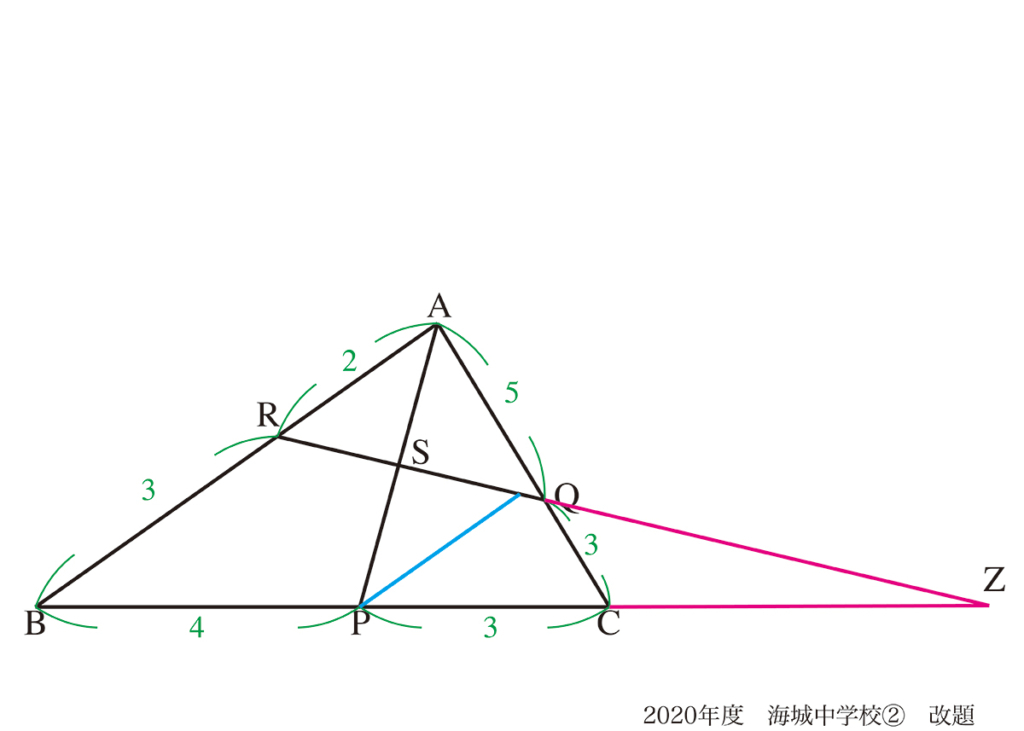

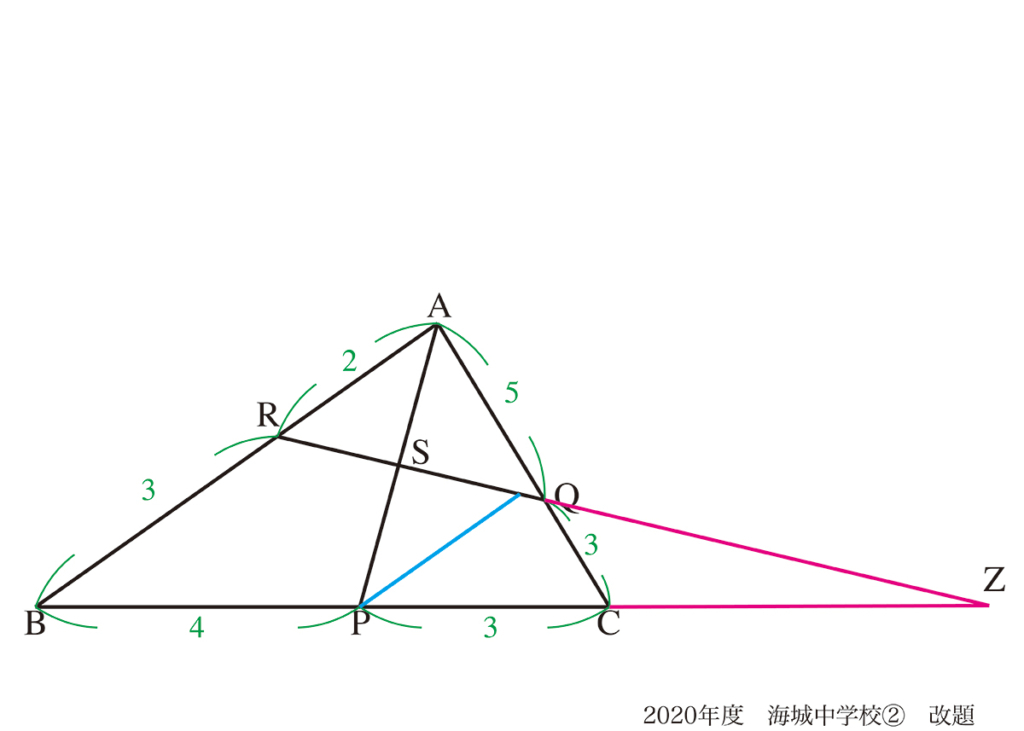

試行錯誤を続けて、「図形の外」に補助線を引いてみたら、

あ、これで

いけそうだ!

こう思って「解けそうですが、もうすぐ時間切れ」という状況を考えてみましょう。

でも、もう

30秒しかない・・・

これでは、

答えまではいかなそうだ・・・

「答えには到達しない」と考える人が多いでしょう。

こういう時は、

せっかく、もう少しで

出来たのに・・・

このように「がっかりする」のではなく、

よし、分かるところまでは、

最後の最後まで解いてみよう!

ポジティブに考えて、一生懸命答案に「分かったところ」を書いてみましょう。

試行錯誤の痕跡を描く姿勢

このような時も、「分かっているところまで」は、きちんと表現する姿勢が大事です。

そして、実際に「補助線を引いた」ところで、

それでは、

終わり!

「終わり」になったとします。

「最後の最後まで頑張った」のですが、「補助線を引いて」終了してしまいました。

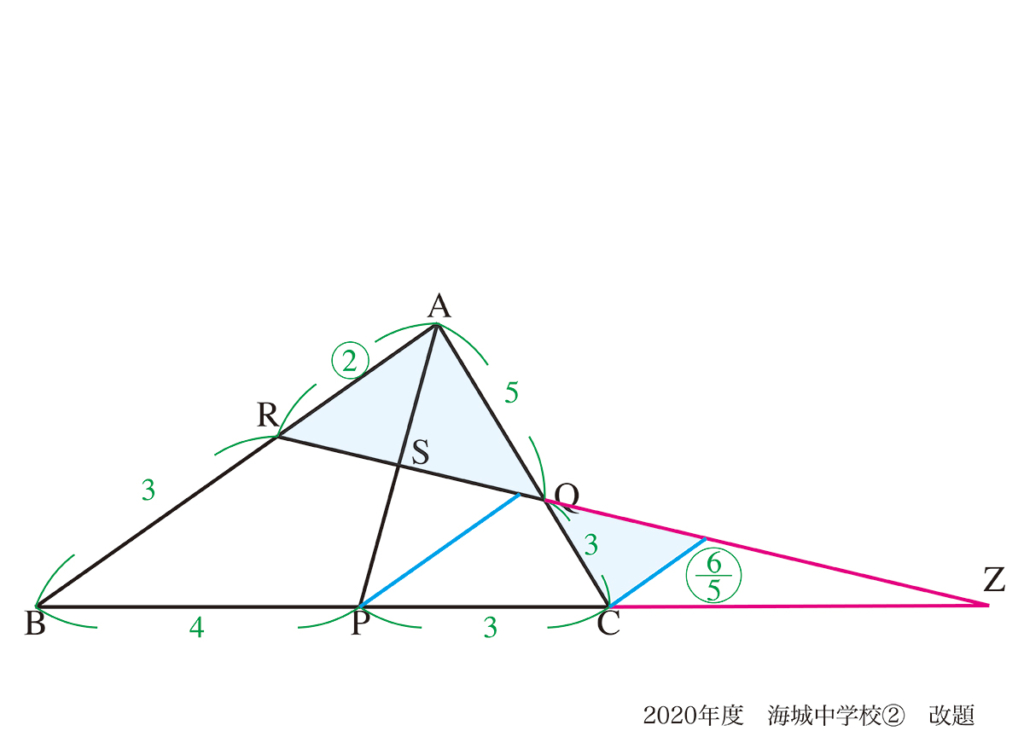

上の図では、問題文の比に補助線しか描かれてないです。

そして、「自分で求めた比」は、何も書かれていません。

何も

出来てないよね・・・

さすがに、

これでは点にならないんじゃない?

ところが、「問題を解く鍵」である「外部に線を延長する補助線」の発想が出来ています。

そして、肝心の「相似三角形を見出す補助線」もきちんと引かれています。

それはそうだけど、

何も解いてないよ・・・

最も大事なポイントは押さえられていて、解答に辿り着ける痕跡は明確に分かります。

まだ解答のはじめだから、

「何も解いてない」と同じじゃない?

「何も解いてないと同じ」と考える人もいらっしゃるかもしれません。

少なくとも、カラーのある名門校の数学教師がこの答案を見て、

これは

0点!

「0点」とする可能性は「非常に低い」でしょう。

何か

気づこうとしているな・・・

むしろ、考え方としては発展性があるように感じます。

「与えられた図形内で収まっている」のではなく「図形の外に出ている」からです。

考えていることはどんどん書く:「積極的に書いて・描く」姿勢

この補助線を引いた後、答えに至るまでは「いくつかの相似形」に着目して考えます。

そのため、「大事な補助線を引いた後」に「しっかりとした相似形の考え」が必要です。

一方で、「一生懸命補助線を考えて、引いた」姿勢は大事です。

それこそが「大事なポイント」です。

その後、「相似形を作って、比を少しずつ押さえてゆく」より、難しいでしょう。

懸命に取り組む姿は微笑ましく、そういう努力をする子は、どの学校も「欲しい」のです。

塾の模試では、上記のような例は、

これは

0点!

「0点の評価」になるかもしれませんが、塾の考え方次第です。

これは、「塾の考え方の優劣」ではなく、「志望校の思考性」と「塾の思考性」に違いです。

模試は懸命に取り組むべきですが、模試は「点数をつけて合格力を測る」です。

入試は学校が「欲しい生徒(人材)」を選出するプロセスです。

こここそが、「模試と本試験の最大の違い」です。

・模試:点数をつけて、受験生の合格力測定・判定

・本試験:学校が「自校が望む・欲しい生徒・人材」を選出するプロセス

「生徒を採用する側」であれば、成績だけが判断の基準にはならないと考えます。

単純な成績優秀者だけでなく、「将来的に発展しそうな子」を採用(入学)したくなるものです。

受験時に、ある程度の学力があることも

大事なことだが・・・

「なんらかの特殊才能がありそうな」生徒に、

ぜひ入って欲しい。

そして、「何か本質的なこと」の痕跡だけでも、それを発見すると、

お、

いいね!

「良い点」を評価しようと考えるでしょう。

そのために、記述式や「プロセスを書いてください」という「採点が大変」な形式にしているのです。

そこで、懸命に取り組んでいる姿を、堂々と目一杯表現しましょう。

そして、「学校側が欲しい人材」になってみるのが良いでしょう。

僕は一生懸命、

この学校に入るために努力してきました!

これだけの力を

持っています!

このように「紙の上でアピールしてみる」のです。

そういうアピールのある解答・答案をみると、採点者は、

うん、

なかなか良い!

よし、

一生懸命頑張ったね!

頑張る人には、誰しも評価したくなります。

そして、

ここまでできているから、

3点かな・・・

「出来ているところまで、点をあげたくなる」ものです。

そうした姿勢は、「本試験だから出来る」ことかも知れません。

日頃の勉強の時から、「出来るだけ頑張る姿勢」を持って学ぶことが大事です。

そのためには、日頃の勉強で「積極的に書いて・描く」姿勢で取り組んでみましょう。

次回は下記リンクです。