前回は「記述の多い学校対策〜苦手意識克服と書き方・「答え」を知らなければ考えて書いてみる・解答例以外にないか?を考える・具体的に「自分が〜だったら」と想像・客観ではなく主観〜」の話でした。

現代文の記述の書き方のコツ・考え方:武蔵中の国語・特攻隊の話

今回は、記述問題の国語対策の話です。

大学受験でも国語の記述問題は、比較的少ないです。

現代文の問題などでは、「選択肢から答えを選ぶ」形式が比較的多い国語。

ここでは、「抜き出しは記述問題とは考えない」とします。

中学受験においても、国語の記述問題は少ない傾向にあります。

今回は国語の記述問題の対策、中でも武蔵中などの記述問題の対策の話です。

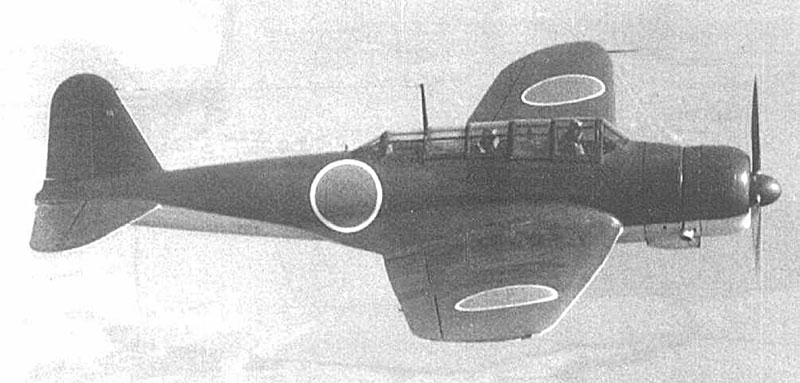

2019年の武蔵中の問題で特攻隊に出撃した方が登場する話がありました。

第二次世界大戦の末期から行われた日本軍が実施した「神風特別攻撃隊」。

旧日本陸軍の大規模な特攻基地があった知覧には、知覧特攻平和会館があります。

神風特別攻撃隊に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

現在2022年から80年ほど前、若者たちが爆弾を抱えた飛行機に搭乗し、

特攻隊員

特攻隊員我が祖国のために、

家族のために・・・

僕の生命と引き換えに

敵を倒す!

敵艦(主に米国艦船)に突入しました。

「爆弾を抱いて突入」は、日本軍が連合軍(主に米国)に「押されていること」が明確になり、

もはや、これは

特攻しかないのでは・・・

「勝つためにはこれしかない」と、太平洋戦争末期から開始されました。

実は、その前からも「戦闘時に突入する」ことは行われていました。

神風以前は、個々人の判断で突入は各国の軍でありましたが、組織的な大勢は神風が初めてでした。

海外でも”Kamikaze Attack”として有名です。

Japanといえば、

“Kamikaze Attack”だな・・・

このような意見を持っている外国人の方もいらっしゃるでしょう。

この言葉が「有名であること」には、日本人としては複雑な思いを抱きます。

多くの日本人が「知ってはいる」ものの、タブー視しているともいえる特攻隊。

この特攻隊に関する話を、国語や社会で「小学生に問う姿勢」は武蔵らしい点であります。

麻布中の移民問題にしても「話題にしにくいこと」を問う(上記リンク)のは、

小学生に、何を

どの程度まで問題として出すのが適切か・・・

出題者側からしても、一定の勇気が必要です。

それだけに、非常に綿密に検討を重ねた上で出題しているのでしょう。

「特攻隊」や「移民」の話は、なかなか話題にしにくいテーマです。

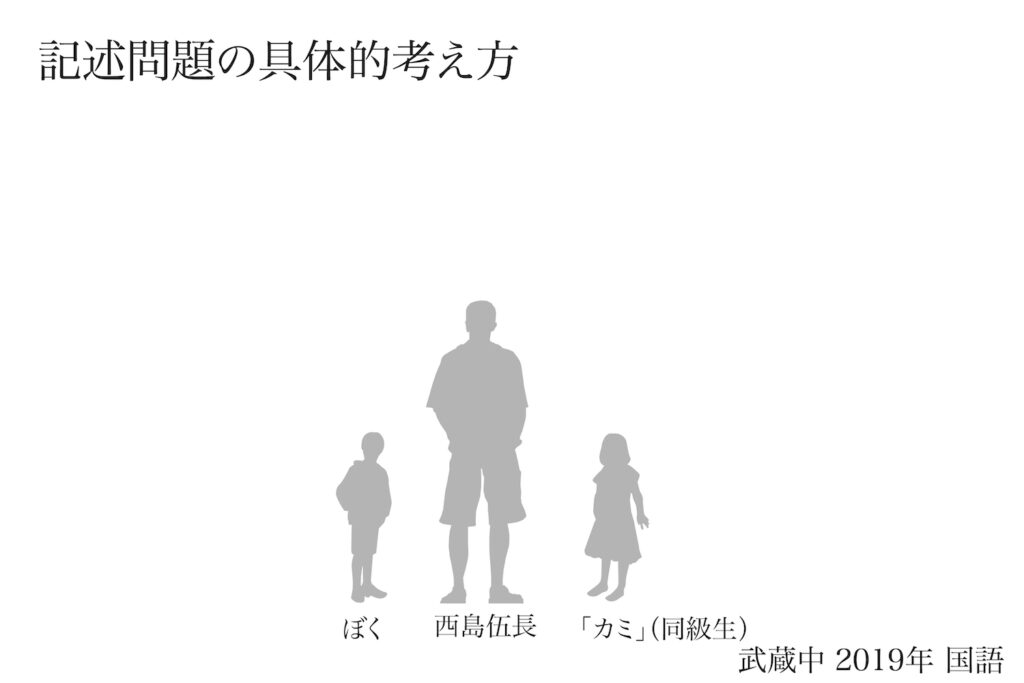

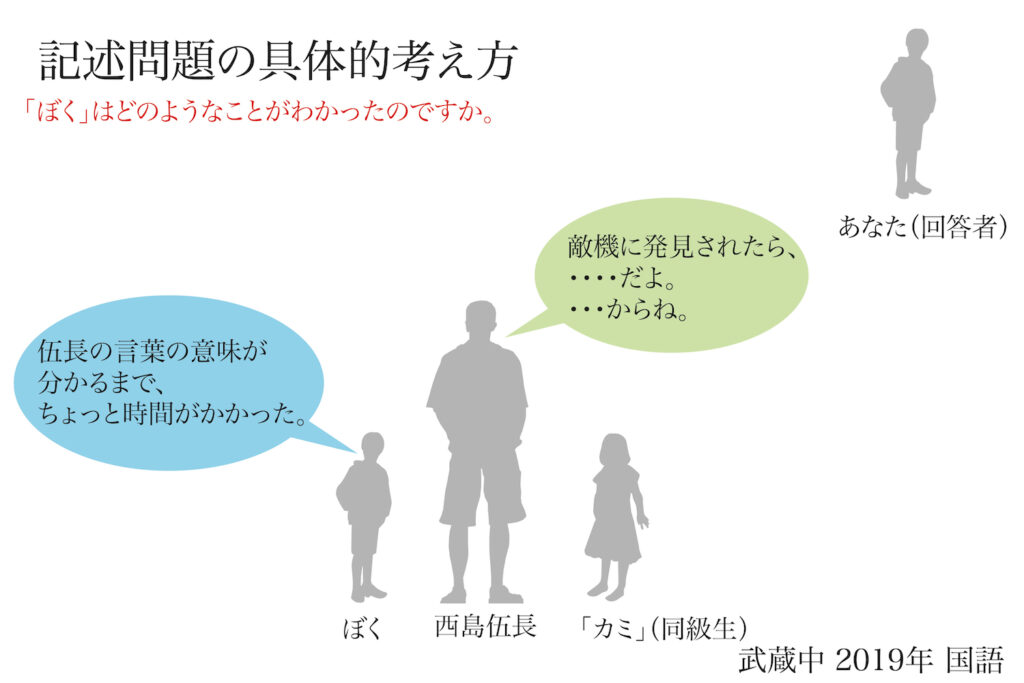

登場人物を考える:文章を読む視点

文章では、主に小学生の「ぼく」「カミ(同級生の女の子)」と「西島伍長」が搭乗します。

他にも登場人物がいますが、国語や社会では、まずは「メインとなる人物」をしっかり考えましょう。

特攻隊員の「西島伍長」と沖永良部島で対話します。

沖永良部島は、西郷隆盛が流された島です。

文章を読み進めてゆき「それぞれの方が何を感じたか?」「どうして〜なのか?」を考えます。

若き特攻隊員である西島伍長が、子供である「ぼく」や「カミ」に色々と話します。

問題文を「読解する力が国語では試される」とよく言われます。

そこで、まずは基本的事項をしっかり把握しましょう。

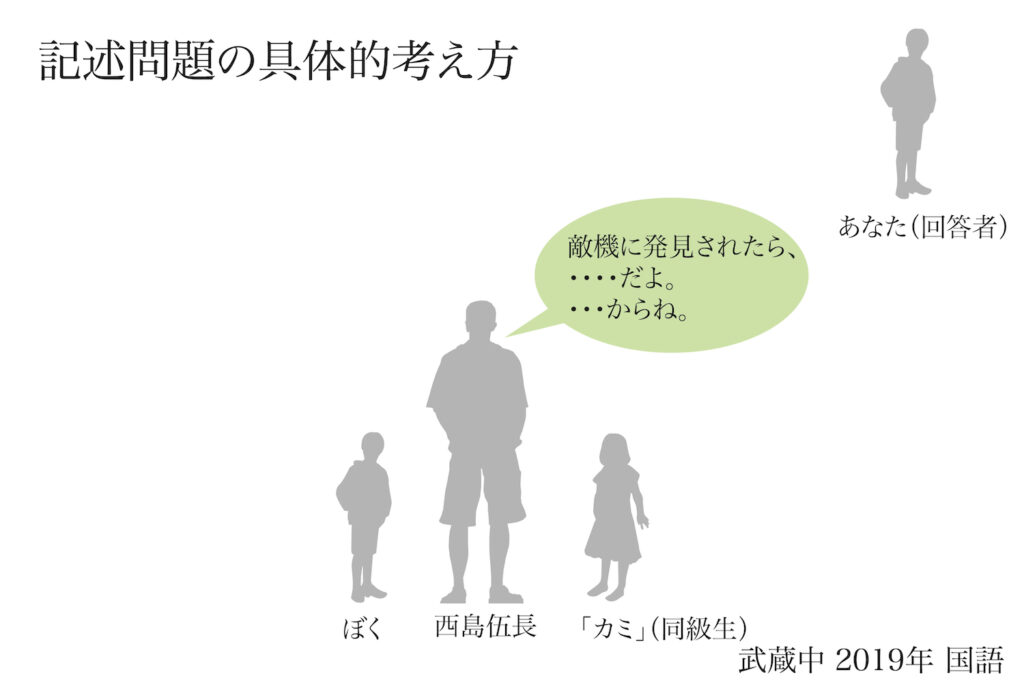

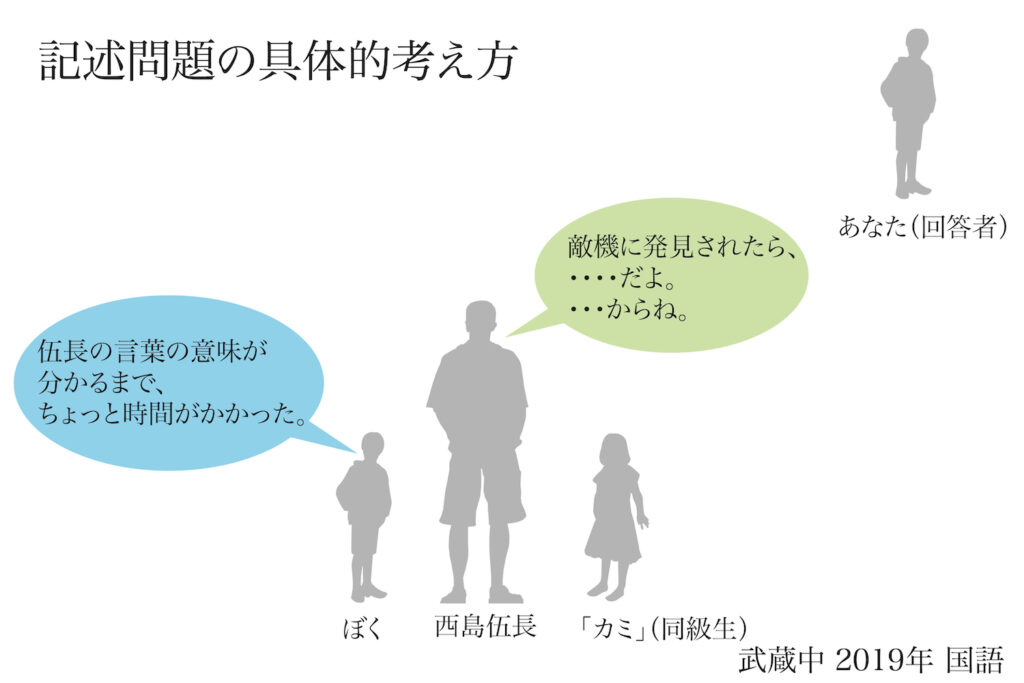

いくつかの問題がありますが、「ぼく」が感じた事がありました。

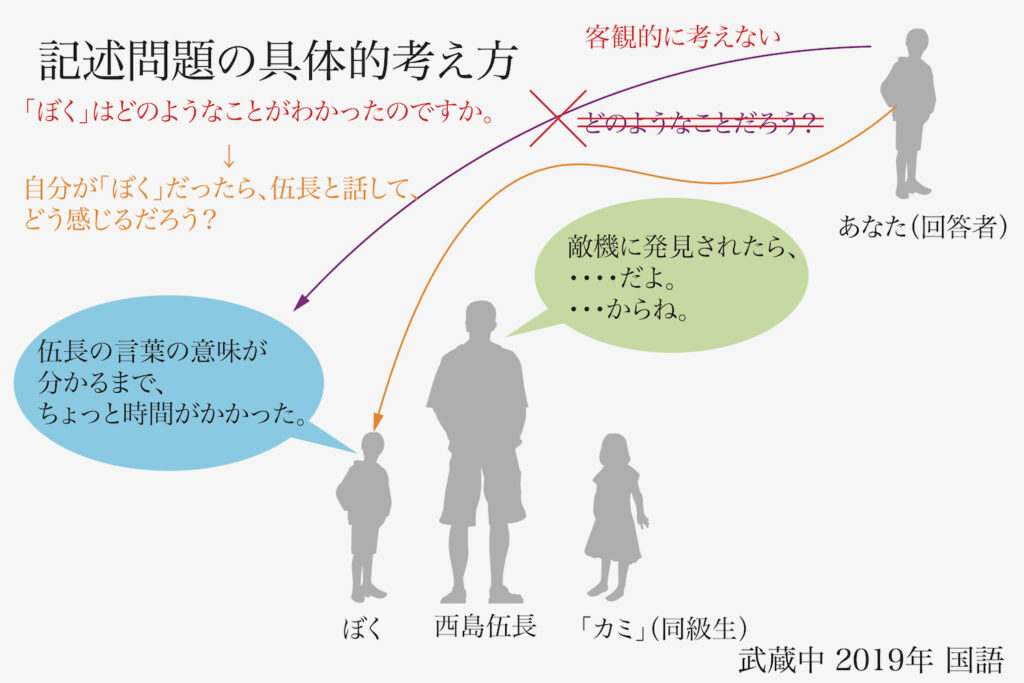

問題では「『ぼく』はどのようなことがわかったですか。」と問われています。

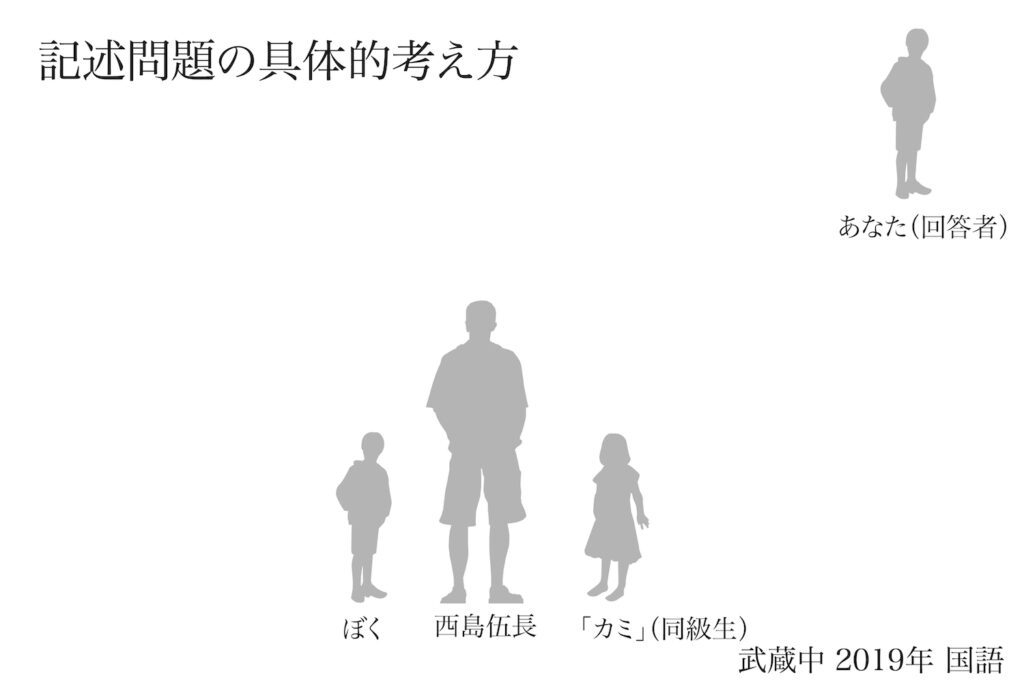

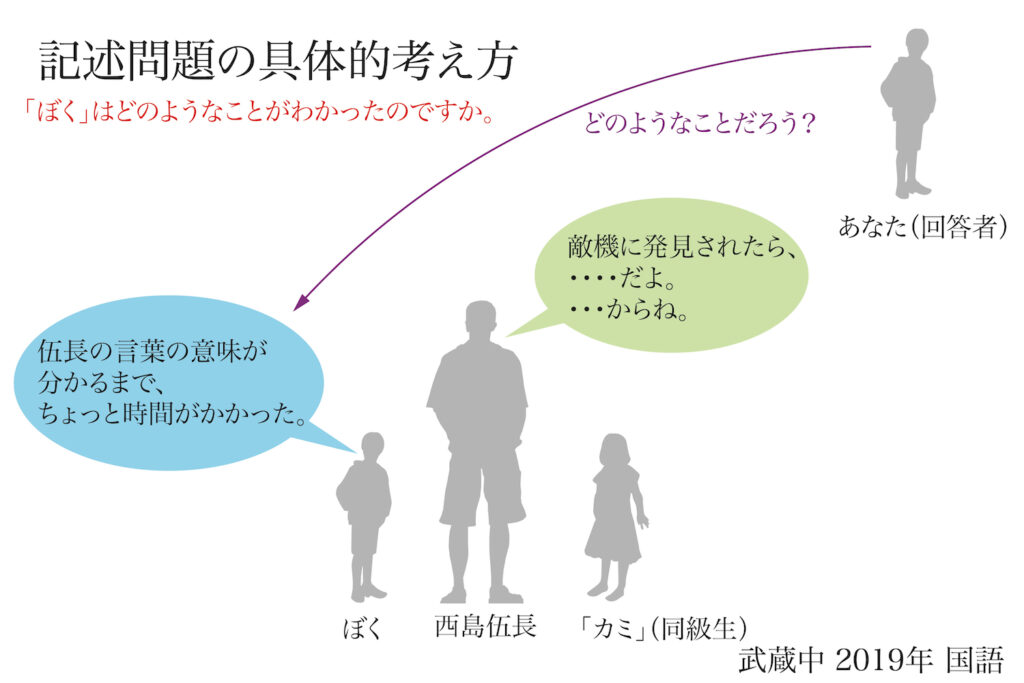

「読解を進めて」問題文を解答する立場の「あなた」は、この三人の会話を読み、考えます。

「ぼく」が「ちょっと時間がかかった。」「分かったこと」とは「どのようなことだろう?」と考えます。

そして、文章をじっくり読んで考えるでしょう。

文章の中に自分がワープ:実際に自分が会話している気持ち

ここで、

うん。

分かった!

このように「分かった」場合は良いでしょう。

時々、

いまいち

よく分からない・・・

このように「分からない」時が、国語や社会の記述問題ではあるでしょう。

「知っていること」や「文章・グラフを読み解く」事が多い社会に対して、「基本的に文章のみ」の国語。

それは、国語が「文章読解力」を試す科目であるからですが「ほぼ文章のみ」です。

絵・図・グラフが登場する社会・理科では、なんとなくイメージが湧いてきます。

ここは、

こういうことかな?

分かりやすい面があります。

一方で、「ただ文章がずっと続く」国語は、なかなかイメージが湧かない傾向があります。

誰しも「ビジュアル化されたこと・情報」があった方がわかりやすいのです。

本を読んでいても、絵や図やグラフがあると読みやすいです。

一方で、「文章ばかりがずっと続く」本は非常に読みにくく、一定の力と根気が必要です。

三人が会話しているのを、自分が「その三人の話を聞いている」立場で考えることが多いです。

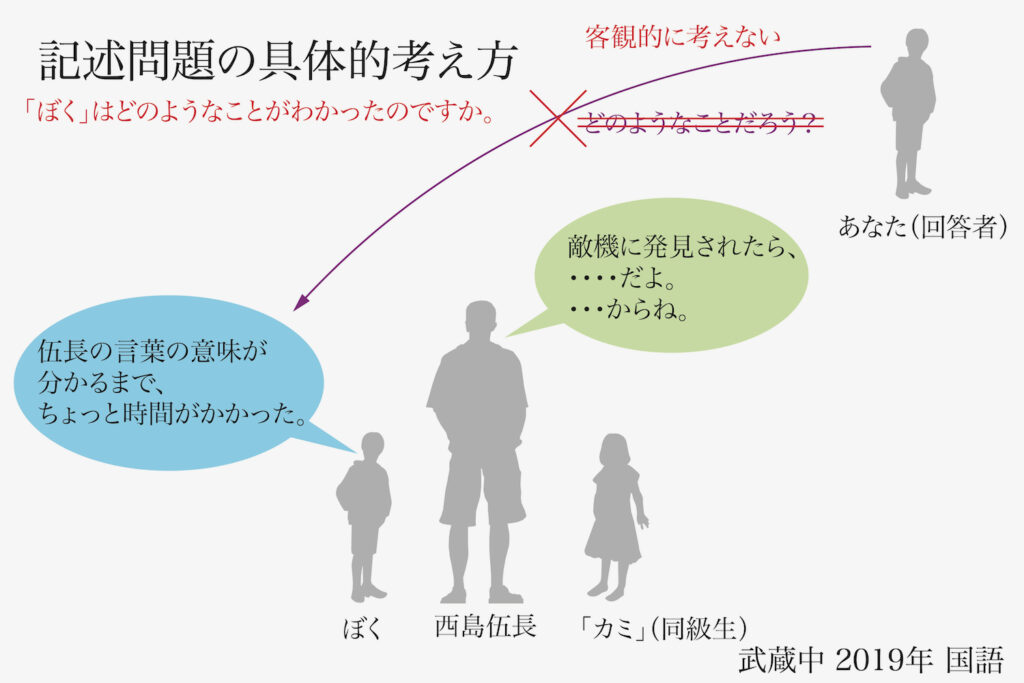

特に、こういう「話題にしにくい」や「難しい問題」の時は「客観的に考える」をやめましょう。

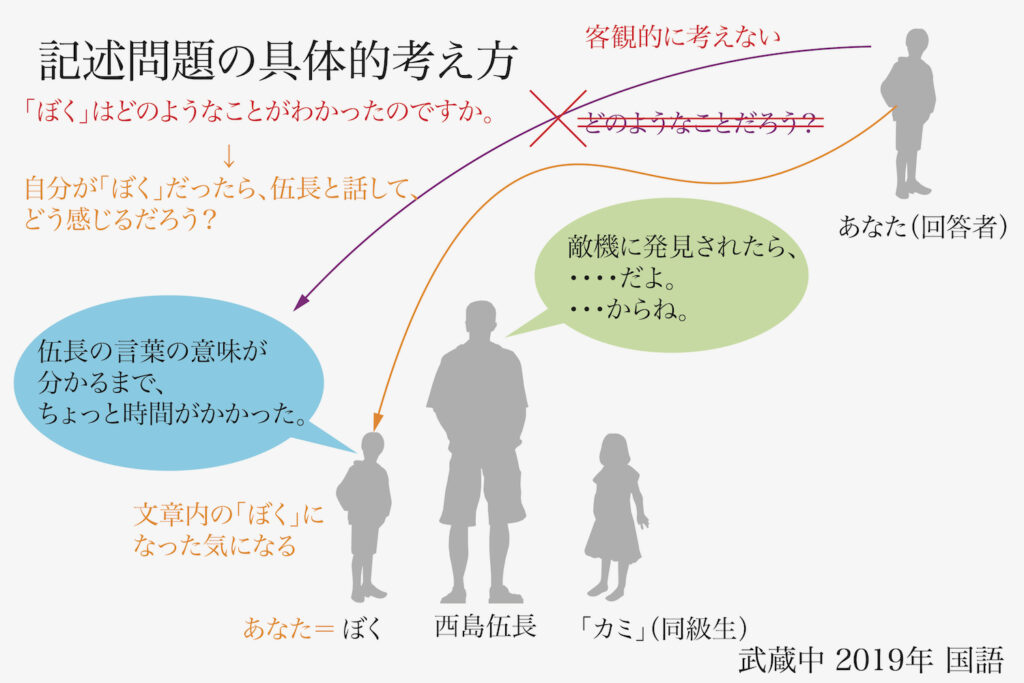

「あなた(回答者)」は、「外から話を聞く・見る」ではなく、「ぼく」になったつもりになりましょう。

「外にいたあなた」は「物語の中の三人の会話」にワープしてみましょう。

そして、「話している当事者になる」のです。

第三者である「ぼく」が西島伍長と話すのではなく、「あなた」が伍長と話しているイメージです。

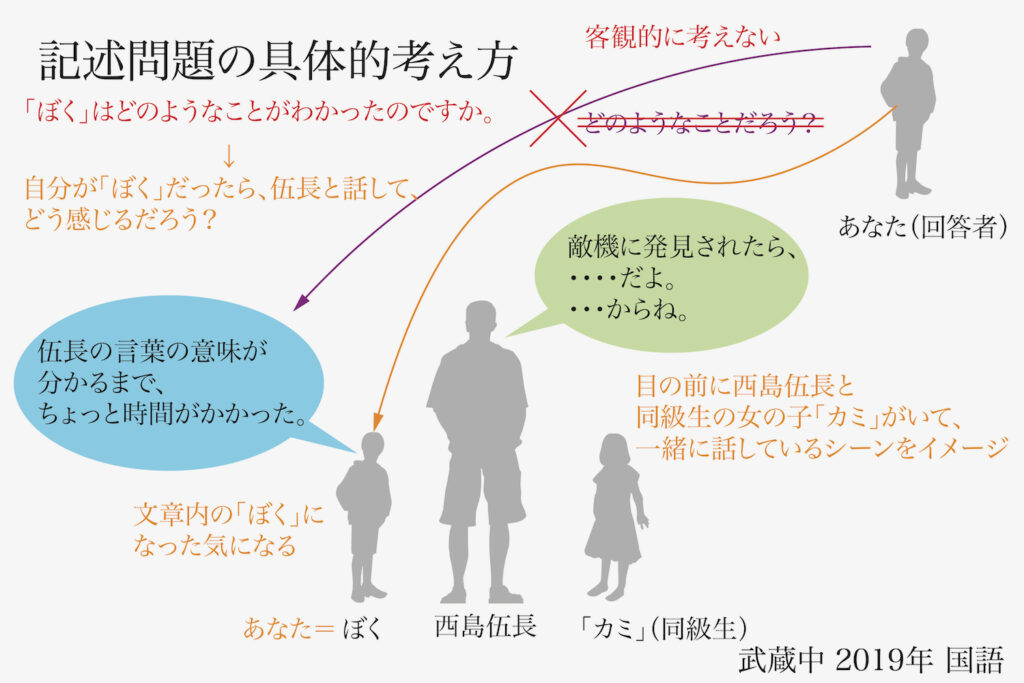

「あなた」の目の前に「特攻隊員である西島伍長」がいる状況をイメージしましょう。

そして、話したら「どう感じるだろう?」と考えてみましょう。

つまり、文章内の「ぼく」を見ているのではなく、「あなたが『ぼく』」になるのです。

目の前に伍長が

いる、ということ?

そういうイメージです。

・「物語の中」にワープして、自分が当事者になる

・自分が登場人物と「本当に話している」イメージを持って、「自分ならどう感じるか」を考える

読解力と想像力とイメージ:マンガやアニメと同じ

この頃、日本本土も米軍に爆撃を受けていたので、「ぼく」が伍長に会うことは比較的「ある」ことです。

対して、現代、普通の人が自衛隊隊員と話すことは基本的にはありません。

まして、「軍隊のない日本」において「純粋な軍人」とは話す機会は極めて稀でしょう。

さらに、「特攻隊員と実際に話す」ことは原則として「永久にない」でしょう。

そこで、「想像する」「イメージしてみる」ことです。

それは、

難しいよ・・・

難しく考えずに、「マンガやアニメと同じ」と考えましょう。

例えば、ドラゴンボールを読んで「楽しい」のは「自分が孫悟空やベジータになりきるから」です。

よしっ、

カメハメ波だ!

天津飯の

気功砲!

じゃ、ピッコロの

魔貫光殺法だ!

自分が「カメハメ波や気功砲などの技を出す」と考えるから、「楽しくなる」のです。

これは、「昭和世代の話」かもしれません。

ドラゴンボールをあまりご存じない方は、ワンピースなど「好きなマンガ・アニメ」を考えてください。

それなら、

気持ちはわかるよ。

僕が〜に

なりきった気持ちで読むと、楽しい。

それと同じで、あなたが「ぼく」になってみましょう。

目の前に伍長や同級生の女の子「カミ」がいて、一緒に話しているシーンをイメージしてみましょう。

そう考えると、「なぜ?」とか「どう感じたか?」が、わかりやすくなるでしょう。

読解力を

つけなきゃ!

こう考えると、国語の記述問題は難しく感じます。

「読解力」という言葉自体が難しく感じるからです。

確かに、国語では基本的な「読み解く力(読解力)」は必要です。

特に、記述問題では特に「登場人物になりきってみる」をやってみましょう。

すると、色々と感じたり見えてくることがあります。

それを書いてみましょう。

この武蔵中2019年の問題は非常に良い問題です。

麻布中など記述問題の出る学校の受験生は、ぜひ取り組んでみましょう。

また、

僕は、もうやったから

いいや!

このような武蔵中受験生の方。

そういう方は、

模範解答例以外に

考えられないかな?

「模範解答以外の解答」を自分で考えてみましょう。

模範解答例は「一つの解答例にすぎない」のです。

「一度やった問題を再度考える」ことは、記述対策には最も良いでしょう。

こういう問題は「数をたくさん」よりも「深く考える」方が出来るようになるでしょう。

次回は下記リンクです。