前回は「キーワードから類推する姿勢〜独特の「水戸学」生み出した水戸藩・「徳川親衛隊」御三家と御三卿・水戸と一橋出身の徳川慶喜〜」の話でした。

知識の暗記の姿勢:「丸暗記」ではなく「頭に入れる」イメージ

hs11_100ts

前回に続いて、問6に進みます。

出題者

出題者縄文時代の遺跡で、

青森市にある大集落は?

この問題は、知らないと分からない問題です

答えは「三内丸山(さんない まるやま)」遺跡です。

「三内(さんない)」の漢字と読み方を、しっかり覚えておきましょう。

モースの縄文時代の

貝塚の名前は?

これは易しい問題で「大森貝塚」です。

hs11_140ts

これらの問題は、「覚えておく必要がある」知識です。

よしっ、

とにかく暗記しよう!

ここで、有名な遺跡をまとめておきましょう。

| 時代 | 遺跡名 | 場所 |

| 縄文 | 三内丸山遺跡 | 青森県 |

| 縄文 | 大森貝塚 | 東京都 |

| 弥生 | 板付遺跡 | 福岡県 |

| 弥生 | 登呂遺跡 | 静岡県 |

| 弥生 | 吉野ヶ里遺跡 | 佐賀県 |

縄文・弥生時代の遺跡としては、上の5つの遺跡の名称と場所は覚えておきましょう。

全部

丸暗記したいけど・・・

どうやって覚えたら

いいのかな・・・

語呂合わせとかが、

良いのかな・・・

人名・出来事・年号・場所などは、ある程度は覚える必要があります。

ここで「ただ覚える」のではなく、「頭に入れる」イメージが良いでしょう。

筆者は「語呂合わせ」は、あまり好きではないです。

私が初めて

幕府を作ったのだ!

日本史上、初めて「幕府」という組織を作った征夷大将軍 源頼朝。

実は「幕府」という名前は、当時なかった説もあり、江戸時代以降に登場した説もあります。

いずれにしても、鎌倉幕府成立の年号に対しては、多くの人が知っている語呂合わせがあり、

いい国(1192)作ろう、

鎌倉幕府・・・

「いい国作ろう・・・」は、当時の「頼朝の思い」が現れていて良いです。

現在では、鎌倉幕府の開設は諸説あり、

鎌倉幕府開設の

時期は1192年ではなく、1185年が相応しい・・・

「1192年ではなく、1185年」という意見もあるようですが、筆者は「1192年が良い」と考えます。

このように「何らかの意味をなす語呂合わせ」は良いですが、「単なる語呂合わせ」はお勧めしません。

僕は語呂合わせが

好きだよ!

「語呂合わせが好き」な人は、語呂合わせで覚えるのも良いと思います。

この辺りは、個性や個人の考え方によるので、「自分が好きな方法で覚える」のが良いでしょう。

・「丸暗記」よりも「頭に入れる」イメージ

・語呂合わせは、好きか嫌いかで、自分の個性に合わせて学ぶ

歴史の地名を地図で理解:五大遺跡の地理のイメージ

hs11_05ts

問7は、問6と同様に遺跡に関する問題です。

上の「五大遺跡」の一覧表から、答えは上の通りになります。

やっぱり、

覚えていないと出来ないね・・・

吉野ヶ里遺跡は比較的有名ですが、板付遺跡は、一般的にはそれほど有名ではありません。

そのため、これらの遺跡の名称や場所は、覚えておく必要があります。

板付遺跡が福岡で、

吉野ヶ里遺跡が佐賀・・・

よしっ!

覚えたよ!

歴史の知識などで、地名が出てきたら、場所を確認しながら学ぶと良いでしょう。

hs11_133ts

そもそも、稲作文化は大陸から文明と文化と共にやってきました。

日本人にとって、主食を超えた「特別な存在」であるお米。

お米は「我が国・日本が発祥の地」と考えたいところですが、中国大陸から来ました。

地続きで広大なユーラシア大陸にあった中国大陸や朝鮮半島。

これらの地域は、歴史上「先進地域」であり続けた欧州とも地続きです。

そのため、どうしても、島国・日本よりも大陸の方が「文化も文明も進んでいた」のが事実です。

「大陸から来たものは何か」という武蔵中1990年の社会の話を、上記リンクでご紹介しています。

・漢字、稲作(米作り)、仏教:この三点セットは理解・暗記

・律令、儒教:知っておくと良い

・ラーメン(中華そば):現代社会とのリンクとして理解

まずは、「大陸から来たもの」として「漢字、稲作、仏教」の三点セットは覚えておきましょう。

ここで「覚える」と表現しましたが、これらはいずれも日本の国家の根幹です。

まずは、漢字と稲作(お米)は、日常生活で非常に身近な存在です。

仏教に関しては、日本は神道(しんとう)が基本ですが、有名な寺が多数あります。

そして、寺社は日本の歴史において、とても大きな影響を与え続けています。

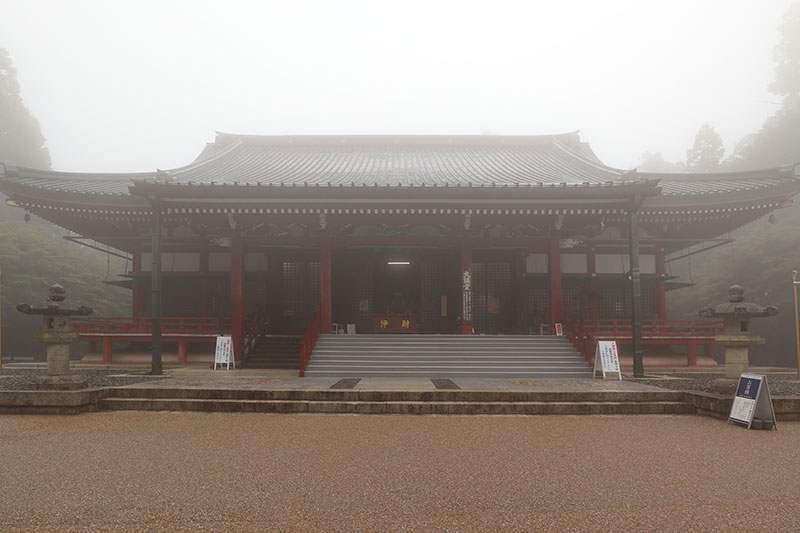

延暦寺を訪問した話を、上記リンクでご紹介しています。

hs11_134ts

大陸からやってきた文明・文化は、まずは九州で受け止め、九州から日本全国に広がりました。

確かに、地理を

考えると、そうなるね!

稲作が広がり始めた弥生時代は、九州は「日本の最先進地域」であったと思われます。

そっか、だから福岡と

佐賀に遺跡があるんだね!

弥生時代の遺跡は、当時は「集落=皆で集まって住む街」でした。

いわば、現代の「都市」であったのが、当時の集落であり、その都市=集落が残っているのが遺跡です。

そう考えると、

佐賀と福岡にあるのが納得だね!

そして、日本全国に

広がって、静岡にたどり着いたんだね!

このように、歴史を学ぶ際は地理や地形も理解しながら学ぶと良いでしょう。

問1 (1)源義家 (2)和歌山 (3)高知 (4)川崎

(5)徳川吉宗 (6)参勤交代 (7)日露戦争 (8)徳川慶喜

問2 (1)源氏物語 (2)藤原道長

問3 (1)兵庫県 (2)北条政子

問4 (1)足利義満 (2)明

問5 水戸藩

問6 (1)三内丸山 (2)大森

問7 (1)福岡県 (2)佐賀県

問8 イ

問9 (1) 歌川広重 (2)ゴッホ

問10 (1)松下村塾 (2)出来事:萩の乱 中心人物:前原一誠

(3)多数の松下村塾の塾生たちが、萩の乱に参加したから

問11 (1)明治天皇 (2) ア

問12 (1)エ (2)エ

問13(1)下関条約 (2)イ

問14 ウ

問15 (1)ジュネーブ (2)ウ

問16 (1)南満洲鉄道 (2)大日本帝国 (3)松岡洋右

次回は上記リンクです。