前回は「ゾイドを作ろう 4〜作りながら色々な角度から見る・仕組みの理解・2箇所にはめ込むパーツ・どちらを先に入れるか考える・二つの図形や点が動く時・少しずつ分けて考える〜」の話でした。

自分でおもちゃを作る経験:「出来る」体験を育成

形になってきたゾイド。

最初から完成しているおもちゃも良いですが、こうして「自分で作るおもちゃ」を作ることは大事です。

男子小学生

男子小学生自分で

作れるんだ。

「自分で作る」経験は、子どもにとって自信につながってゆくでしょう。

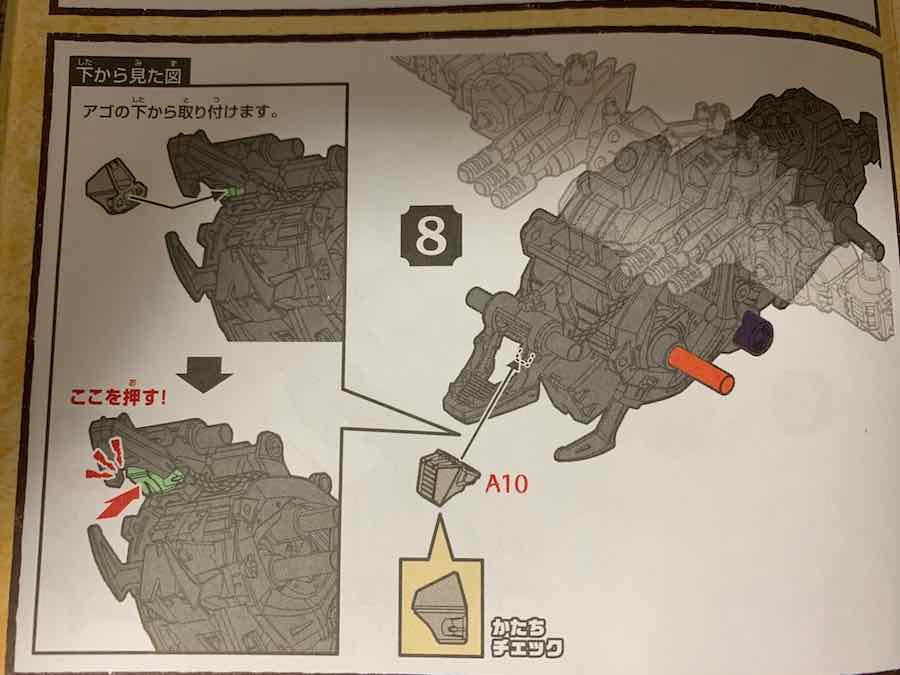

手・足などをつける前に、顔の部分を作ります。

先に下顎がついている状態で、これから頭部を作ってゆきます。

頭を

作ろう。

うん。

やってみる。

出来るだけやってみる姿勢

少し小さめの頭と顎のパーツをはめてゆきます。

ちょっと

難しいよ。

説明書を

よく読んでみて。

子どもが作成に難航しています。

説明書にある「ここを押す!」が上手くできないみたいです。

う〜ん、

出来ないよ・・・

パーツの向きを、

よく確認してみて。

う〜ん。

上手くはまらないよ・・・

子どもが、

上手く

いかない・・・

プラモデルなどの作成は「コツ」があるので、子どもには難しいところがあります。

このあたりを

よく見てみて・・・

もう

出来ないよ!

「出来ない」と言っても、すぐに手を貸さないで、少し考えてトライしてもらうと良いと考えます。

じゃ、

ちょっと見てみよう。

「すぐに諦める」ようにしないで、「出来るだけやってみる」姿勢は大事です。

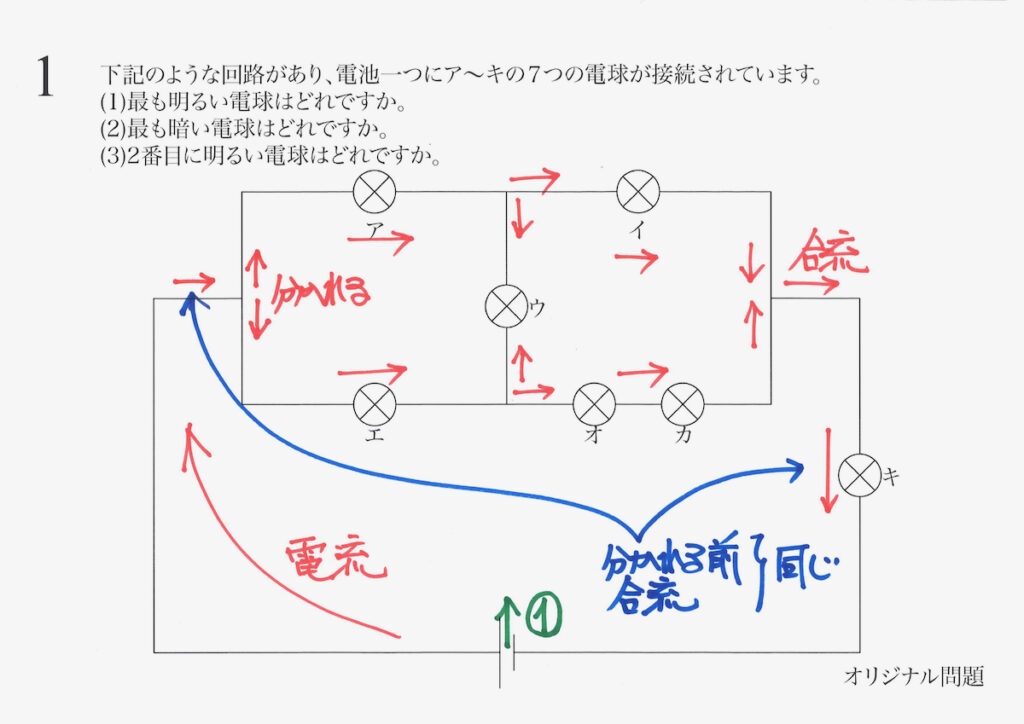

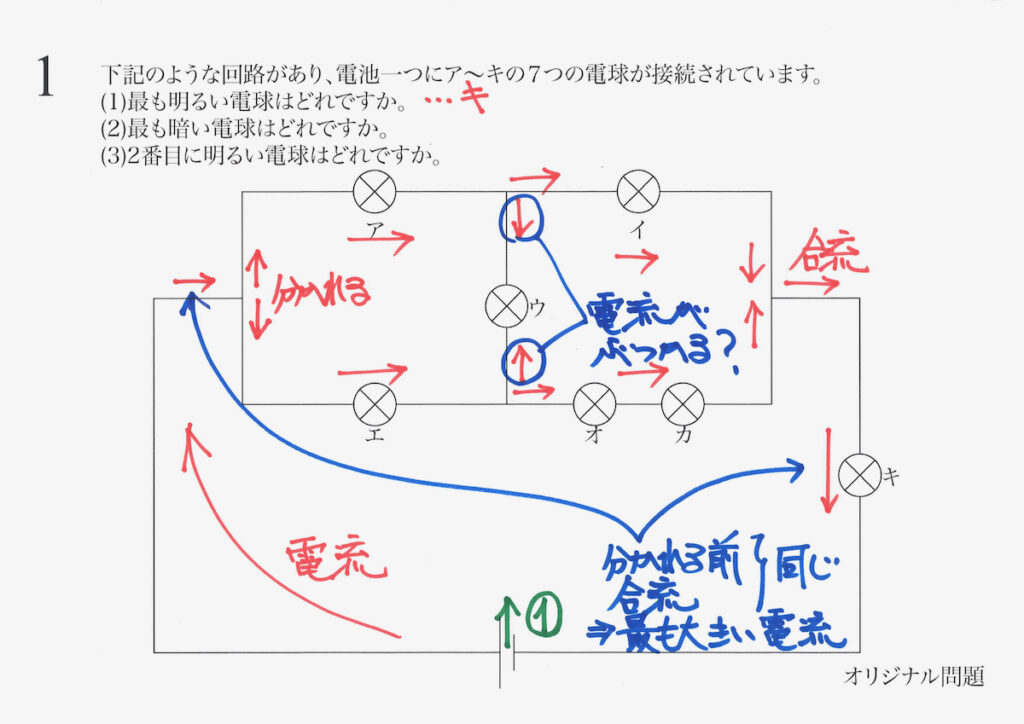

少し考えてみる姿勢:答えを早く求めない姿勢

算数でも理科でも「分からないから、すぐに解答をみる」と「答えを早く求める」姿勢は考えものです。

学んでいる段階や学力にもよりますが、「少し考えてみる」姿勢は大事だと思います。

「答えを早く求める」姿勢は効率が良い点がありますが、物事を深く考える姿勢が身につかないでしょう。

時には、「答えを早く求めない」姿勢も大事でしょう。

「あるレベルの問題のテスト」の点数を上げるためには、

たくさんの問題を

解くと、点数が上がるよ!

「解答をどんどん学ぶ」姿勢が効率が良いこともあります。

テストの点数、

上げたい・・・

点数が低いと、

困る・・・

「テストの点数」だけを追い求めると、

色々な解法を

暗記した方が早いかな・・・

「解法を習得する」というより「解法を覚える」方が早いかも知れません。

「効率も大事」な受験では、「考えながら習得する」学び試験の点数も上げるのが望ましいです。

この考え方の是非は様々ですから、子どもの個性に合わせるのが良いと思います。

ゾイドに戻って、顎の部分は筆者が作成しました。

ちょっと

難しかったね。

筆者がやってみましたが、なかなか上手くパチっと嵌まりませんでした。

子どもが「難しい」と感じるのも致し方ない場合もあるので、適度に手伝ってあげるのが良さそうです。

あっ、

出来たね!

満足そうな子どもと、ゾイドの作成を続けてゆきます。

次回は上記リンクです。