前回は「強い気持ちから闘将へ成長した山口多聞〜負けん気の強い学生・見出した空母航空戦の将来・軍人とは・現代日本と第二次世界大戦時の日本の大きな違い〜」の話でした。

極めて柔軟な思考を持った山口多聞:日本海海戦と大艦巨砲主義

今回は、山口の海軍軍人としての若き日々の人生を考えてゆきます。

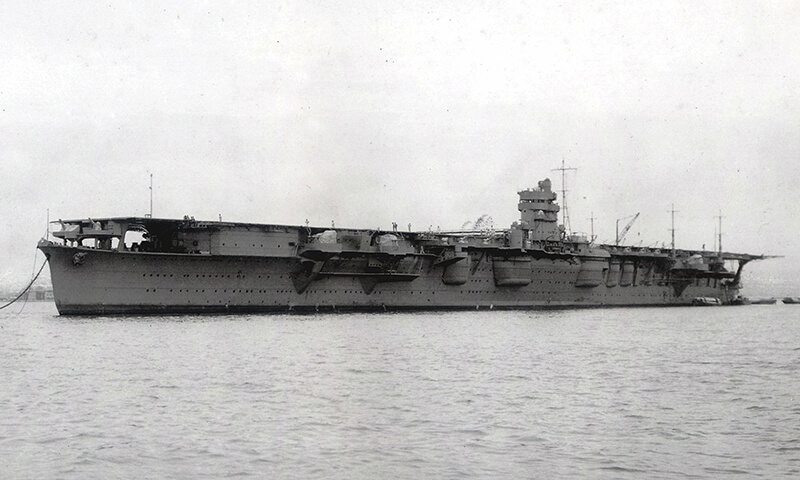

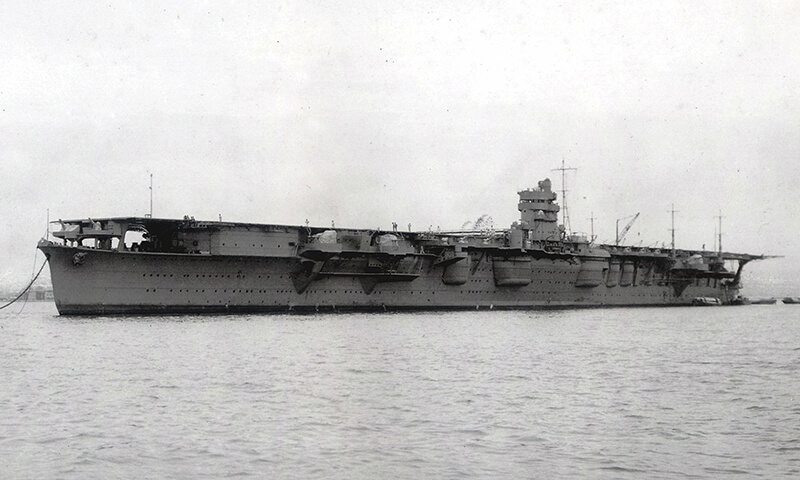

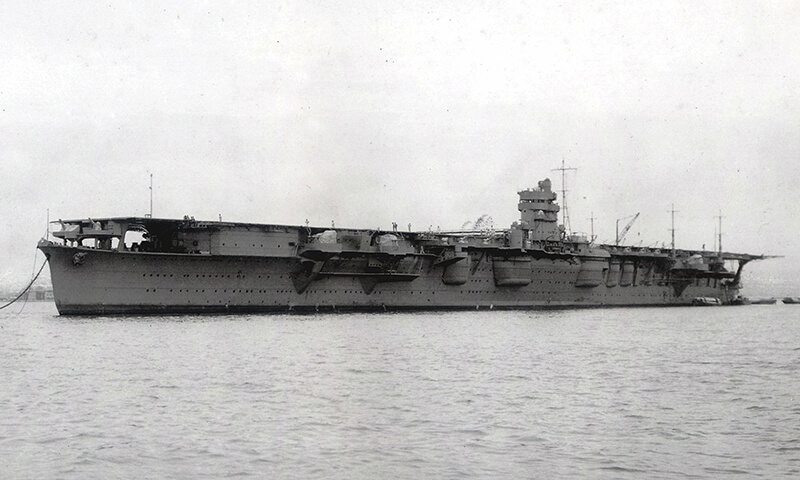

ちょうど「戦艦から空母へ」の大きな流れの中、人生を過ごした山口。

山口多聞

山口多聞これからは

飛行機の時代だ!

山口が海軍兵学校を出た1912年は、日露戦争の日本海海戦から7年です。

世界中が、まだまだ「戦艦主軸」の考え方でした。

さらに、当時目上の存在でもあったロシアに対して、日本海海戦であまりに強烈な快勝を得た日本。

空母は役立ちそうだが、戦艦の補助に

過ぎないだろうな・・・

やはり、戦艦こそが

海戦を制するのだ!

他国よりも「戦艦中心主義」が、非常に根強かったのです。

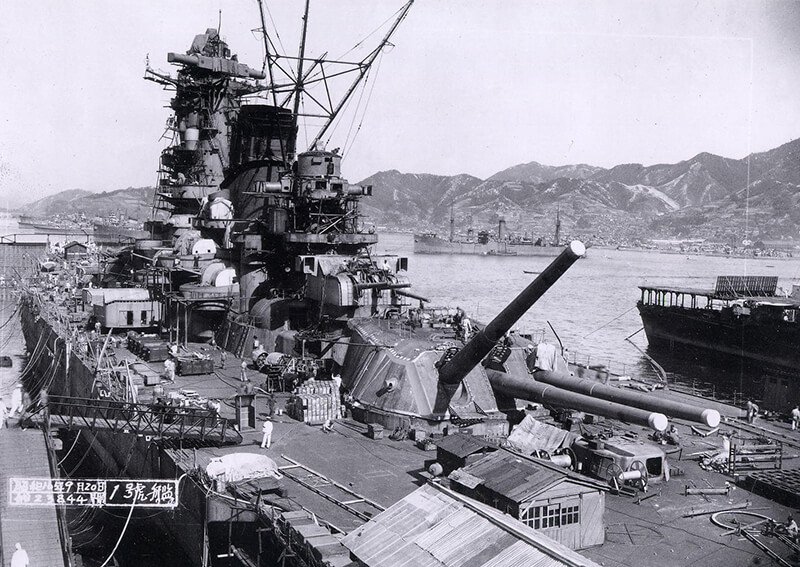

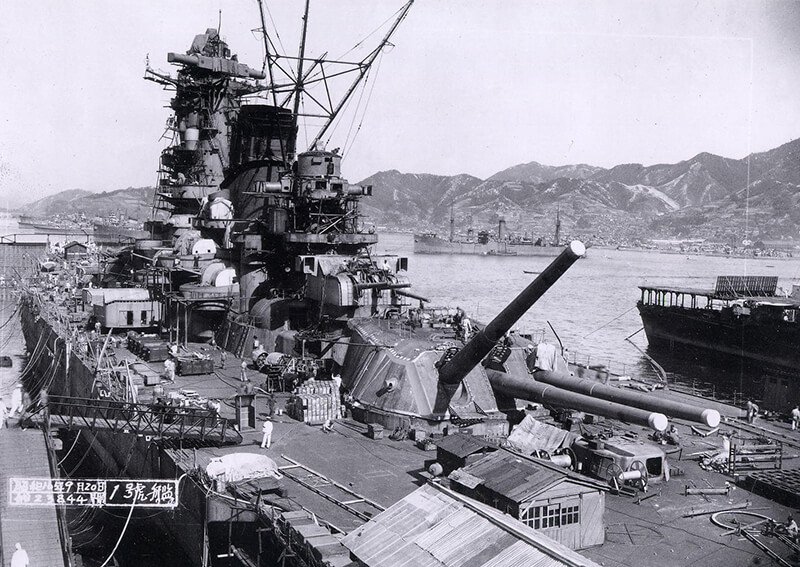

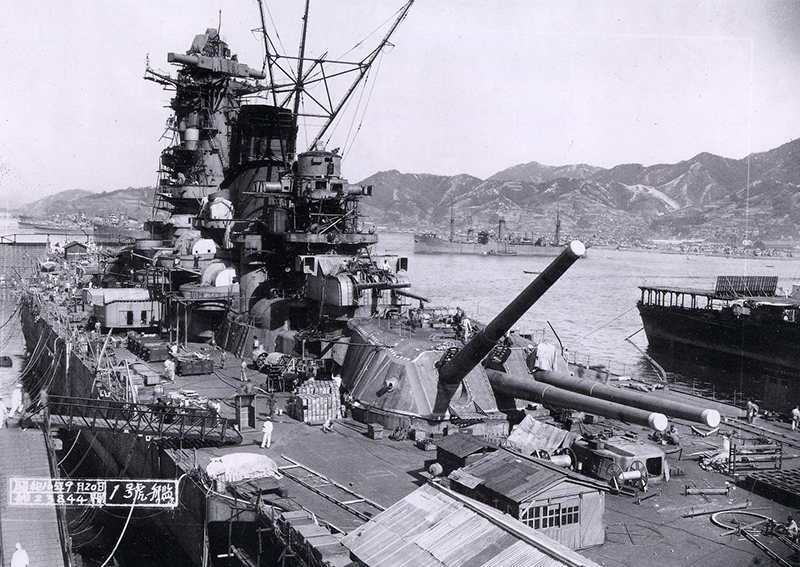

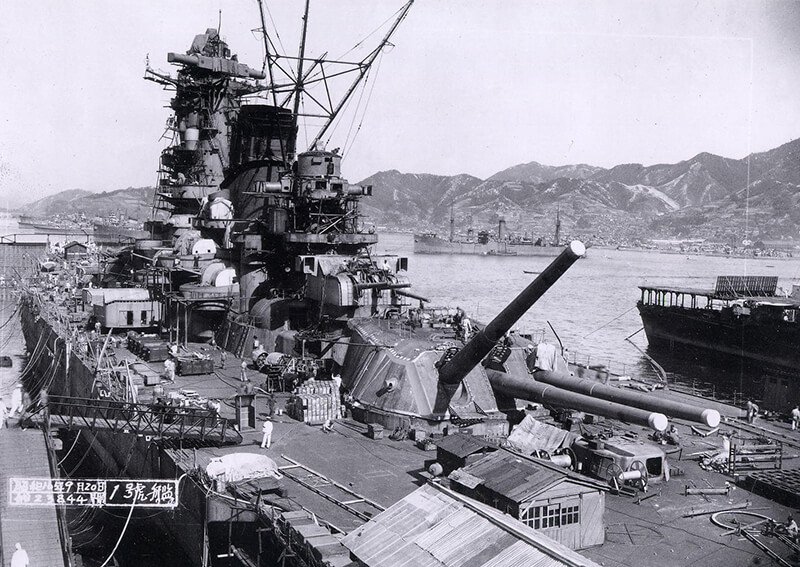

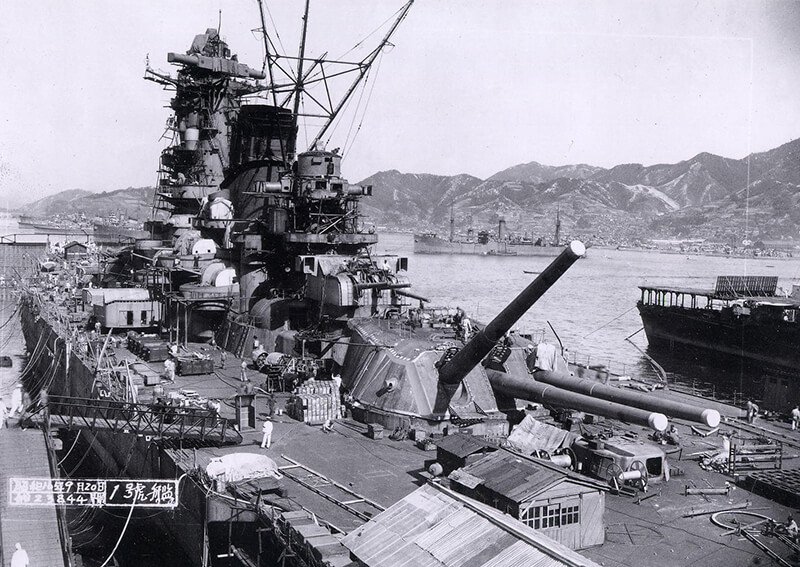

その結果の一つが、巨大戦艦大和・武蔵でした。

戦艦大和の巨砲で

米英を倒すのだ!

当時、日本海軍は「巨大戦艦で敵を叩き潰す」という大艦巨砲主義が主流だったのでした。

優れた頭脳をもつ山口は、柔軟な思考性を持っていました。

のちに連合艦隊司令長官となる山本五十六たちと共に、

これからは

航空隊の時代だ!

専門を変えて、航空派となります。

元々水雷専門(雷撃等)だった山口は、世の中の流れに機敏に対応しました。

そして、40歳前後で「大きな方針転換」をしたのです。

山口より海兵8期上の山本五十六にとって、同じ発想を持ち、同じ優等生肌の山口。

山口も

私と同じ考えのようだ・・・

山口は「可愛い弟」的存在だったでしょう。

後の世から過去を見て「この時が、大きな転換点」ということは容易です。

その時期を生きている人間にとって、「発想を変える」ことは非常に大きな困難を伴います。

例えば、筆者と同世代の方にとって今や携帯電話は「身近に当然にあるもの」です。

そして、僕たちが小学生の頃は、ダイヤル式の電話機が各家庭にありました。

あの「ジーコロ、ジーコロ」と回す電話機です。

それがプッシュフォンになり、携帯電話が登場したと思ったら、瞬く間に普及しました。

筆者と同世代の方が、小学生〜中学生の頃にiphoneを見せられたら

これが、スマートフォンの

iphoneだよ。

えっ・・・

それ、電話?

ドラえもんの

世界かな?

あまりに「未来的な電話」であり、実感できなかったでしょう。

また、それが当然の反応だと思います。

この非常に難しい「発想の転換」を、易々とこなしたのが山口でした。

日米戦争・太平洋戦争の山口多聞:司令官へ

若き日々から、将来を嘱望された山口多聞。

順調に出世してゆき、活躍の場を広げてゆきます。

ここからは、第二次世界大戦での山口の活動を考えます。

山口が49歳の時、1941年12月。

遂に日本は「勝てない」と言われた対米戦争を開始します。

ちょうど脂が乗り切った時に、大戦争を迎えた「根っからの海軍軍人」で「将来を嘱望された」山口多聞。

中国戦線で、

航空隊を指揮した!

司令長官・司令官となって艦隊・戦隊(戦艦・空母などからなる艦隊)を指揮することは大変です。

それには、様々な能力が必要です。

優れた頭脳・様々な経験・高い柔軟性・兵卒を統率する力・強い闘争心を持つ人物である必要があります。

陸上航空隊の闘い方に関しては、

実戦で磨き上げていったのだ!

そして、若い士官達を従えるためには、若すぎず「ある程度の年齢」であることが望ましいです。

その全てを兼ね備えていた数少ない提督が、山口多聞だったのです。

山口が直面した「大きな壁」

予期せぬことが起こらぬ限り、「海軍の中心となり、大きな活躍をするしかない」山口多聞。

それまで、個人の生活としては様々な苦難があったものの、学生時代から優秀さを貫いてきました。

海軍軍人としては「順風満帆」な人生を送り、着実に出世しました。

米国の駐在武官の

経験もあり・・・

山本さんと一緒に、

条約改正の使節団にも参加した・・・

日米戦争の前は中国大陸での日中戦争において、航空隊を率いて戦いました。

私は、大西と共に重慶爆撃を

指揮したのだ!

海兵40期の同期の「大の仲良し」であった大西と共に「海軍航空隊の中心人物」となってゆきました。

山口!

一緒に航空で頑張ろうぜ!

おうっ!

大西と一緒に海軍航空を支えるぞ!

そして、ついに日本海軍の最前線:連合艦隊の中心人物の一人である司令官となりました。

ついに

司令官になったか!

そこで、ドンと「大きな壁」が立ちはだかりました。

その「大きな壁」は、山口が初めて経験したかもしれぬ壁でした。

そして、優れた山口といえども突破できぬ「大きな壁」でした。

その「大きな壁」こそが、日本特有の「年功序列」だったのでした。

次回は上記リンクです。