前回は「極めて柔軟な思考を持った山口多聞〜日本海海戦と大艦巨砲主義・日米戦争太平洋戦争の山口多聞・司令官へ・山口が直面した「大きな壁」〜」の話でした。

ハンモックナンバーと海兵卒業席次:海軍兵学校から海軍士官へ

日本海軍の人事制度と、山口の歩みを考えます。

当時、海軍士官になるためには、海軍兵学校に入学する必要がありました。

海軍兵学校卒業後は「幹部候補」として、海軍少尉候補生となり、すぐに海軍少尉となります。

いわば、海軍兵学校さえ出れば出世が約束されているシステムです。

ある意味、「いきすぎたエリートシステム」とも言えます。

エリートコースの海軍兵学校ですが、卒業年・卒業時の席次が極めて重要でした。

「軍令承行令」によって、海軍士官の先任順序が定められ、卒業期・席次で序列化されます。

卒業年は如何ともし難いのですが、卒業席次は、

海兵生徒C

海兵生徒C頑張れば、

なんとかなる!

少しでも

卒業順位を上げるんだ!

皆が切磋琢磨して、必死に勉強したのでした。

そして、この卒業席次が一生ついて回ります。

まずは、卒業期が上の方が「先任」となり「先輩の方が偉い」となります。

さらに、海兵(海軍兵学校)卒業生は、卒業席次が一生ついてまわります。

卒業席次は「ハンモックナンバー」と呼ばれ、「卒業席次が上」=「先任(立場が上)」となります。

例えば、「卒業席次15位のA君」と「卒業席次5位のB君」がいたとします。

この場合、「B君の方が先任」となり「先任のB君」が常に先に出世してゆきます。

軍令承行令という年功序列:戦時の硬直システム

この年功序列の「硬直システムこそが、山口に立ちはだかった「とても高い壁」でした。

これは、現代の目から見れば異常なことです。

「学校での成績で一生が決まる」ということを明文化し、法律のようになって運用されていた旧日本海軍。

大変な硬直状態でした。

平時ならば、これでも良いかもしれません。

皆で訓練して、仲良く過ごしていれば良いからです。

一方で、戦時では、これは非常に良くない制度となります。

米国などの欧米諸国とは「対照的」とも言える、非常に硬直したシステム。

そして、山口は海兵を次席(2位)で卒業しています。

よしっ、

頑張ったぞ!

そのため、海兵40期卒業の山口は「同期生では、ほぼ先任(1位を除いて)」となります。

ところが、39期以前の卒業生に対しては、大抵「後任」となります。

絶対に先輩は

超えてはならぬ!

「必ず先輩が先」という社会で、

とにかく、海軍で

お国に尽くすのだ!

山口は懸命に海軍士官として務めました。

山口多聞に立ちはだかった高い壁:対米戦と海軍人事

1941年の対米戦前に、日本はすでに中国などと熾烈な戦争を続けていました。

長い間

日中戦争を続け・・・

中国を支援している米英とは

間接的に戦っている・・・

大英帝国ならば、

戦っても勝てる力が連合艦隊にはある・・・

明治維新から、大日本帝国海軍が発足し、大英帝国を先生として教えを乞うてきました。

その「かつての先生」の大英帝国ならば、倒せるほどの戦力を持つに至った連合艦隊。

だが、米国と戦っても

勝てん!

資源が有り余るほどあり、

工業力が圧倒的な米国だけは、別だ・・・

ところが、日米関係は悪化の一途を辿り、大日本帝国は対米戦を決意するに至りました。

そして、いよいよ世界最強国家・米国を敵にし、太平洋戦争(大東亜戦争)が始まりました。

米国に勝つのは、非常に難しく、

「普通の戦い方」では勝てん!

真珠湾を奇襲攻撃して、

大打撃を与える他、勝つ方法はない!

山本五十六連合艦隊司令長官が、真珠湾奇襲攻撃を強行して始まった対米戦。

この時、空母中心の奇襲攻撃部隊の総責任者:第一航空艦隊司令長官の人事で揉めます。

人事権は

全て海軍大臣の私が持ってます!

人事任命権は、及川古志郎海軍大臣が持っています。

軍令承行令の先任順序によると、司令長官は山口の先輩である南雲忠一になります。

実は南雲の専門は水雷線(駆逐艦など)であり、「航空戦は門外漢」でした。

| 海軍兵学校卒業期 | 名前 | 専門 | 役職 |

| 32 | 山本 五十六 | 航空 | 連合艦隊司令長官 |

| 36 | 南雲 忠一 | 水雷 | 第一航空艦隊司令長官 |

| 37 | 小沢 治三郎 | 航空 | 南遣艦隊司令長官 |

| 40 | 山口 多聞 | 航空 | 第二航空戦隊司令官 |

| 41 | 草鹿 龍之介 | 航空 | 第一航空艦隊参謀長 |

南雲忠一(なぐも ちゅういち)は海兵36期卒(卒業席次7位)で、山口の4期上になります。

航空戦は、

よく知らない・・・

若い頃から優秀で、優れた提督であった南雲でしたが、航空戦は「ど素人」でした。

南雲の一期下の小沢治三郎(おざわ じさぶろう)は、「航空の大戦略家」でした。

最高指揮官は、航空戦をよく分かっている

小沢治三郎(37期)か山口多聞(40期)が良い!

制度は大事!

制度通り「年功序列」だ!

そこを

なんとか考え直して欲しい・・・

最強国である米国相手に戦って勝つのは、

極めて困難!

「年功序列」制度を、

変えて欲しい。

ダメだ!

「海軍承行令(年功序列)」により、司令長官は南雲。

制度の変更が難しいなら、

ここは特例でも、考慮して頂きたい!

ダメだ!

司令長官は南雲だ!

・・・・・

・・・・・

山口の3期上の小沢も名声が高かったのですが、山口は対米戦前から航空戦を直に指揮していました。

航空戦の論理だけではなく、実戦も経験していた数少ない将官の一人だった山口。

山本五十六連合艦隊司令長官含め、海軍中堅幹部の多くが望む「山口第一航空艦隊司令長官」。

実際には米国も「ある程度は年功序列」であり、「山口第一航空艦隊司令長官」はあり得ない状況でした。

私は無理でも、

せめて、小沢さんが航空艦隊を率いるべき!

実際に、後に小沢は航空艦隊の長官となり、最後は連合艦隊司令長官となります。

ところが、「一期の違い」すら、当時の大日本帝国海軍では「高い壁」でした。

「日本特有の壁」によって、「小沢第一航空艦隊司令長官」が阻まれました。

4年上の先輩を

超えては、ダメ!

仕方ない・・・

持てる立場でベスト尽くすぞ!

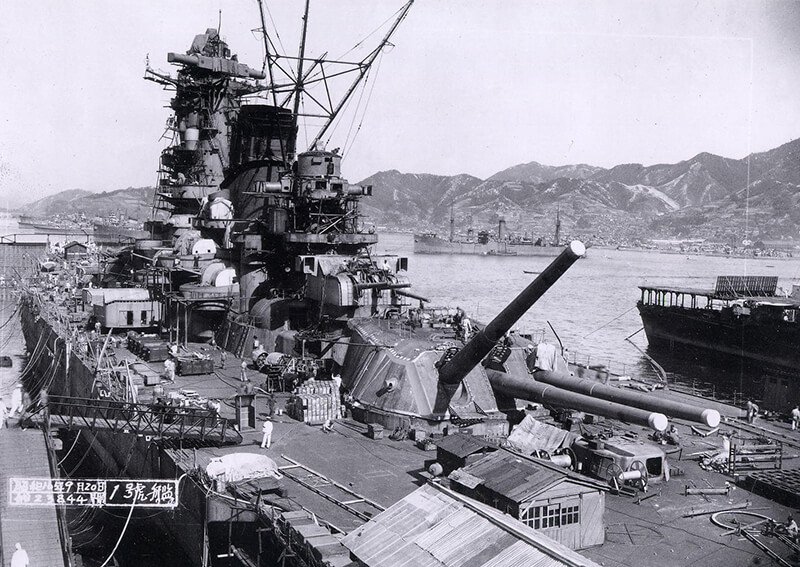

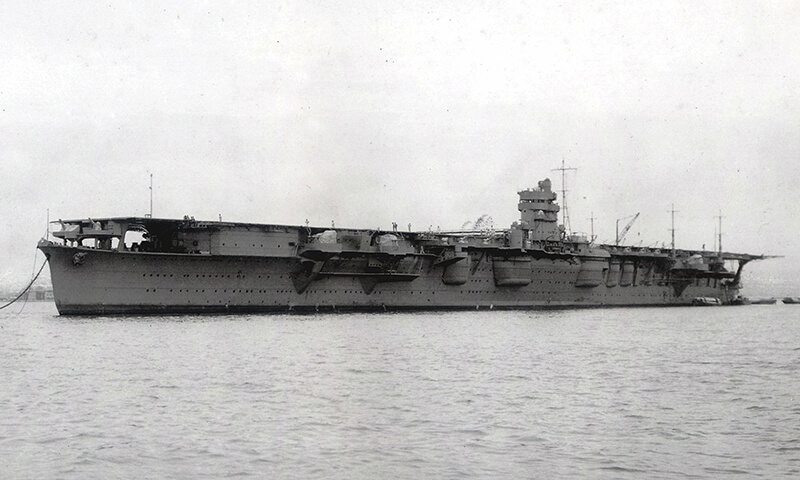

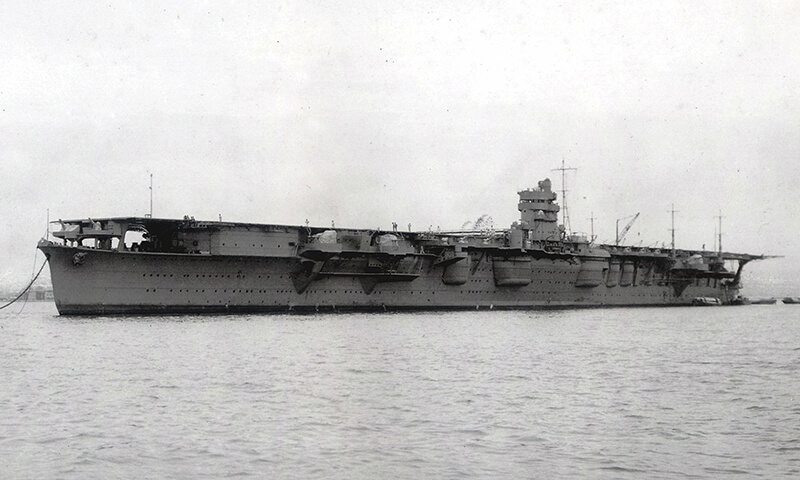

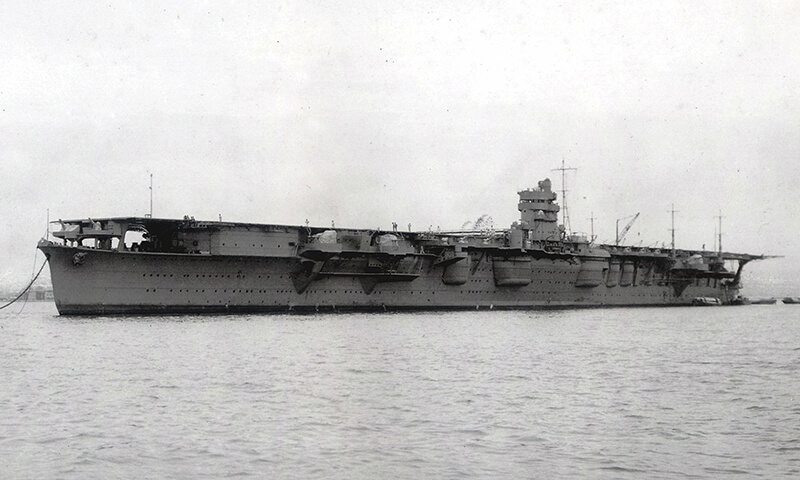

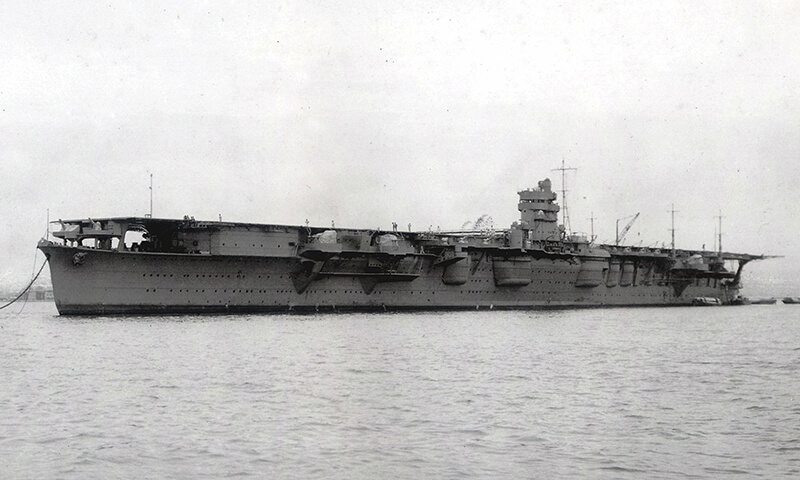

山口多聞は、次席指揮官に相当する第二航空戦隊司令官(飛龍・蒼龍)となります。

当時、第一航空艦隊は3つの戦隊:第一・第二・第五航空戦隊司令官から成立していました。

空母二隻を任せられた。

一生懸命頑張るぞ!

何事においても、非常に重要な人事。

方針である作戦・戦略は根幹ですが、なんでも成し遂げるのは「人」です。

「年功序列人事という壁」に阻まれた山口。

それでも「40期2位」という成績優秀さから「同期の城島が空母翔鶴艦長」に対して、

同期の城島は、五航戦の翔鶴の

艦長か・・・

山口は、「ワンランク上の司令官」となったのです。

戦うからには、

勝つのだ!

燃える山口司令官でした。

次回は上記リンクです。