前回は「志望校合格へ〜合格をリアルにイメージ・「いつから」より大事なこと・強い気持ち・稲盛和夫のイメージ・クリアなイメージ・日本航空・京セラ〜」の話でした。

「御三家」の言葉の由来:別格の徳川御三家

今回は、御三家の話です。

中学受験において、男子御三家・女子御三家とよばれる中学校があります。

この「御三家」という言葉の由来は、江戸・徳川時代の「徳川御三家」です。

「徳川御三家」は、徳川幕府の時代に諸大名の中で別格とされた、紀伊・尾張・水戸藩のことです。

これらの御三家や幕末に藩主・松平容保が活躍する会津藩などは、徳川本家・宗家と同じ家紋でした。

「徳川本家に並ぶ存在」であり、親藩大名とよばれた本家以外の各地の徳川家。

歴史的な話も非常に面白いのですが、歴史の話は別の機会にご紹介します。

最近は少なくなりましたが、

日本人A

日本人APとQとRは、

新たなスター御三家だ!

高度成長期には歌謡曲などで「御三家」という言葉が盛んに使われた歴史があります。

男子御三家の戦前から戦後へ

今回は、いわゆる「男子御三家」の話です。

歴史的な事をご存知の方も、そうでない方も、「御三家」と言葉にはある種の「特別感」を感じます。

「御」という言葉が、日本人にとっては「特別な意味」を持ち、高貴な雰囲気があります。

開成・麻布・武蔵を男子御三家と呼ぶ風潮は、日本が高度成長期だった1960年代後半とみられます。

戦後20年が経過し、日本全体が復興・発展し続けて、東京オリンピックが1964年に開催されました。

そして、1970年には、当時大反響を呼んだ大阪万博が開催となりました。(上記リンク)

その頃、公立高校の学校群制度が導入され、私立中学・高校に注目が集まります。

現代日本とは、全く異なる戦後日本の世界。

戦後の日本は、「米国とは比較の対象にならない」程度のレベルでした。

その中、当時の日本人たちは、「国家国民・全力投球体制」で著しい復興・成長を遂げました。

そして、戦後20年以上経過した1960年代後半になると、

やはり、小さい頃から

学ぶ姿勢が大事だ・・・

我が子に

良い教育を受けさせたい・・・

余裕が生まれてきた各家庭では、「子どもをどう育てるか」を、より強く考えるようになってきました。

そして、日本経済の上昇に伴い、中学受験が活況となり、「御三家」が生まれたのでしょう。

戦前の「御三家」と一高(東大)合格者数

戦後に出来た名門中学を指す「御三家」という言葉。

実は、この言葉は戦前にもありました。

戦前、現在の東大教養学部である一高(第一高等学校)が「頂点」であった時代がありました。

「一高」という言葉自体が、時代を感じさせます。

少し古めかしい言葉ですが、日本語のニュアンスとしては、分かりやすい言葉だと思います。

当時は公立が強かった時代で下。

そして、一高合格者数が多かった一中(第一中学校)をまとめて「一中御三家」と呼んでいました。

そして、「官立・公立より私立」と考える富裕層を中心とする家庭が、私立中を目指していました。

戦前は、武蔵中は7年制高等学校だったため、この分類からは外れていました。

そのこともあり、戦前「私立御三家」は、開成・麻布・芝だったようです。

私立御三家:開成・麻布・芝

「公立より私立」と考える家庭は、私立中学の教育方針・カラーを重視していたのでしょう。

そして、戦後になって、学校制度の変更などもあり、現在の御三家に落ち着いたようです。

| 学校名 | 設立年 |

| 開成 | 1871年 |

| 麻布 | 1895年 |

| 芝 | 1887年(前身) |

これらの学校の設立年を比較すると、開成の1871年設立が目立ちます。

1868年の明治維新の3年後に設立というのは、尋常ならざる早さです。

大学進学実績と学校生活:綿々と紡がれてきた歴史

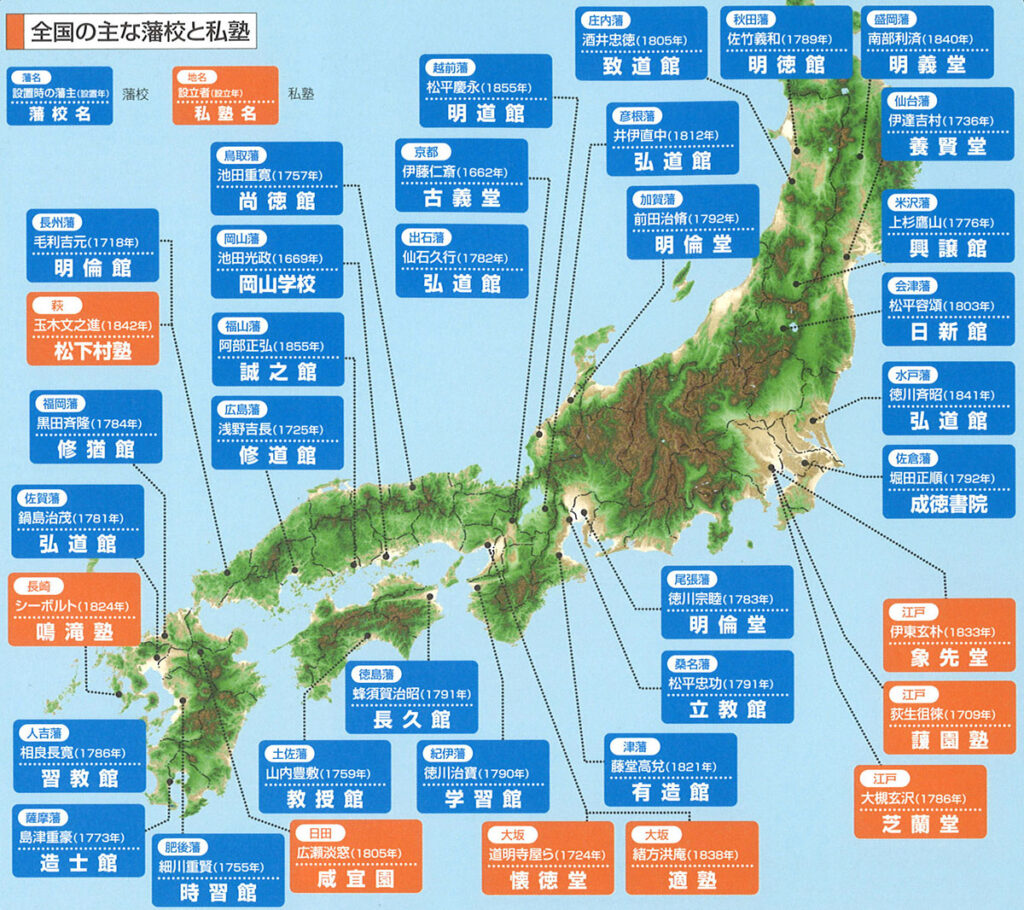

江戸時代、各藩が設立した藩校に加え、1800年代には次々と塾が設立されました。

これらの藩校・塾の中には、現在の大学などの起源となっている組織も多いです。

現在、中学受験で志望校を選ぶ際に最優先されるのは「偏差値」と「大学進学実績」かもしれません。

1800年代に設立された開成・麻布・芝の戦前「私立御三家」。

中でも、開成は150年以上の歴史を持つ学校です。

その開成だからこそ、山口多聞提督・将軍のような、優れた軍人を輩出したのでしょう。(上記リンク)

「偏差値」と「大学進学実績」は、教育・状況次第で比較的流動的な要素です。

場合によっては、学校が塾の如く「試験・テスト強化」に走れば、上昇する可能性があります。

「教育」という名において、それをするかどうかは、各学校の教育理念によるでしょう。

一方で、各学校において「綿々と紡がれてきた歴史」は、簡単に獲得できるものではありません。

それは、ワインの製造にも似た面があるかもしれません。

ワインの原料となる葡萄の出来によって、大きく品質が変わるワイン。

葡萄の品質も大事ですが、ワインを育てる年数は非常に大事な要素です。

「偏差値」も「大学進学実績」も大変良い状況の、開成・麻布・芝の各学校。

あるいは、他の学校を志望とされる方は、ぜひその学校の歴史を含めて知っておくと良いでしょう。

「歴史の深み」は一朝一夕では絶対に得られるものではないでしょう。

そして、「歴史の深み」は各校の校風・カラー・教育理念と共に深く学校生活に刻まれているでしょう。

「偏差値」や「大学進学実績」が気になるのは仕方ない面もあります。

時には、他のことも気にしてみましょう。

・校風、カラー、雰囲気

・教育理念

・歴史の深み

これらは、互いに独立するものではなく、互いに密接に影響し合っていると考えます。

もちろん、子どもたちが過ごす校舎なども大事な要素ですが、上記の三つはより大事と考えます。

勉強、勉強で余裕がない受験生本人は、

とにかく、次の

模試で成績上げなきゃ!

もっと

理科を頑張らなきゃ!

どうしても、目前の試験結果中心となってしまいます。

親の方々は、目先の偏差値ばかりではなく、学校の本質を見ると良いでしょう。

うちの子には、

ぜひこの校風のA学校に行ってほしい!

うちの子には、

あの雰囲気と長い歴史を持つB中学に行かせたい!

そういう姿勢が、子ども本人の受験生活のモチベーションを上げ、合格につながると考えます。

次回は、「御三家とは」を考えます。

次回は下記リンクです。