前回は「思考力をアップして記述の得点アップする学び〜「鳴かぬなら・・・」を色々考えてみる姿勢・「鳴かぬなら・・・」のイメージ・「年号」よりも「歴史の流れ」・歴史の重大な出来事・事件を具体的にイメージ・薩長同盟から「鳴かぬなら・・・」を考える姿勢と解答例〜」の話でした。

記述問題を解くコツ・ポイント:当時の状況をイメージ

1800年頃に作成された本に、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康を例える句があります。

「鳴かぬなら・・・」から始まる句です。

織田信長は、「鳴かぬなら 殺してしまえ ほととぎす」

豊臣秀吉は、「鳴かぬなら 鳴かせてみよう ほととぎす」

徳川家康は、「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ほととぎす」

中の句が、三人の特徴を表していると言われています。

「五・七・五」のリズムも大事で、中の句が七文字となっています。

日本史から、あなたの好きな人物一名を選び、中の句を作成し、その理由を書いて下さい。

中の句は七文字である必要はなく、七〜十文字程度で作成して下さい。

この問題に対して、坂本龍馬を対象に考えてみました。

当時は「日本を移動する」のは、今日の「世界を移動する」イメージでした。

飛行機も電車もない当時。

船はありましたが、移動するのは基本的に「自分の足で移動=歩く」でした。

そして、「藩から藩に移動」するのは、今日の「国から国に移動」するよりもはるかに困難でした。

日本のパスポートは非常に強力で、大抵の国であれば入国可能です。

当時は、そもそもとして、

藩の役人A

藩の役人A我が藩から出るには

許可が必要だ!

藩庁に願い出て、

きちんと出国(藩)許可をもらわぬと出れぬ!

こういう時代だったのです。

藩にも様々な規模があるので、薩摩藩や加賀藩のような大きな藩であれば、「藩の中は広い」です。

ところが、数万石クラスの藩も沢山あったので、

ちょっと隣の藩、

ちょっとそこまで行きたいんだけど・・・

まずは、申し出て

許可証をもらいなさい!

このように「移動に大きな規制」がかかっていました。

加えて、「徒歩がメイン」であるため「移動距離に制限」がかかっていたのが150年ほど前の幕末です。

なんか、

今と全然違うね・・・

スマホがないのも

イメージしにくいけど・・・

この中、日本中を股に掛けた龍馬は今日では「世界中のあちこちの国を精力的に外交」した人物です。

幕末に揉めに揉めて、こじれにこじれた関係であった強大な藩(国)であった薩摩と長州。

「桂(木戸)と西郷を同席させる」だけでも大変困難な事態でした。

巨大な雄藩であった薩摩藩と長州藩。

共通しているのは、当時の関ヶ原の戦いにおいて徳川家康に「苦渋を飲まされた」ことでした。

薩摩藩は77万石、長州藩は37万石で単純合算で「合計114万石のパワー」となります。

その「二つの藩が同盟」という薩長同盟。

鳴かぬなら 仲間になろう

ほととぎす・・・

鳴かぬなら 仲良くしよう

ほととぎす・・・

鳴かぬなら 友達になろう

ほととぎす・・・

鳴かぬなら 忘れてしまおう

ほととぎす

鳴かぬなら 薩長一緒に

ほととぎす

これらが解答例として考えられます。

こういう問題が出た時は、あまり難しく考えすぎずに「具体的に考えてみる」のがポイントです。

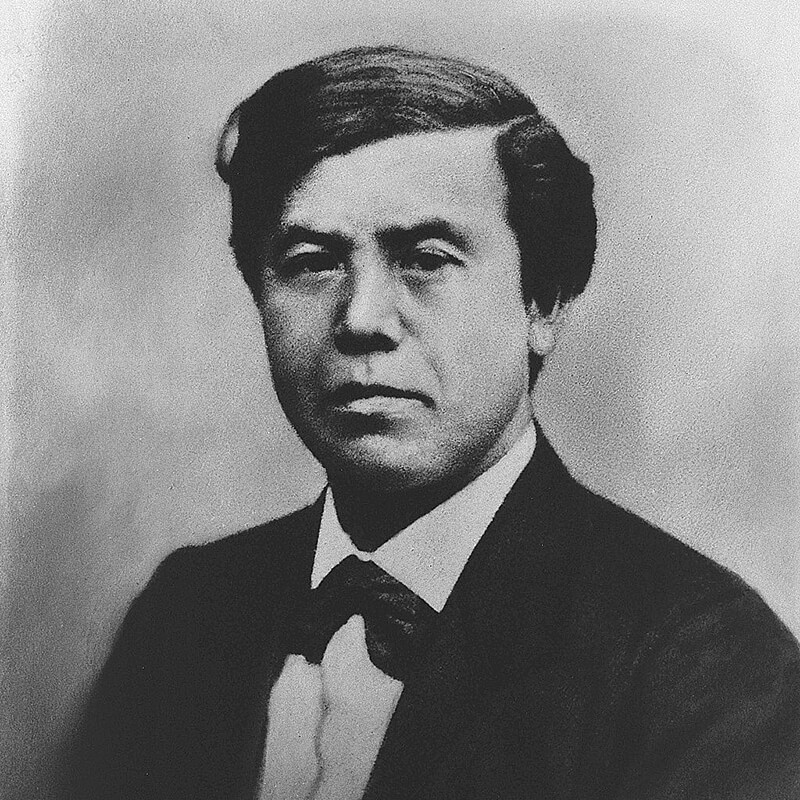

「鳴かぬなら・・・」の別の人物のイメージ:高杉晋作

今回は、高杉晋作を題材に考えてみましょう。

高杉晋作というと、何が思い浮かびますか。

奇兵隊!

幕府と戦った

人だよね!

長州藩というと、まずは桂小五郎(木戸孝允)が出てきます。

薩長が中心となって、倒幕の原動力となりましたが、倒幕のプロセスで長州は甚大な損失を被りました。

その損失の象徴が、高杉晋作と久坂玄瑞だったと言えるでしょう。

当時、士農工商の身分秩序の中で武士が最も上位にありました。

その中、ほとんどが最下級の民兵だった「奇兵隊の創設」は当時画期的なことだったのです。

「武士が中心」の世の中では、「民兵」という発想すらなかったのでした。

我が長州藩は

外国と幕府から攻められて、危機存亡の時・・・

こうなったら、

全員で戦うしかないぜ!

よしっ!

高杉さんについてゆく!

高杉ほど天才的な人物は、日本の歴史上探しても少ないでしょう。

そこで、

奇兵隊を

イメージするから・・・

軍を作った、

かな・・・

もう少し簡単に考えてみましょう。

仲間を

増やした、かな・・・

大勢の仲間を

組織した、もいいのかな?

そのように、「鳴かせてみせよう」のように簡単に、具体的に考えるのがポイントです。

鳴かぬなら 仲間をつくろう

ほととぎす・・・

鳴かぬなら 仲間を増やそう

ほととぎす

鳴かぬなら 一緒にやろう

ほととぎす

記述では「具体的イメージをもとにした自分の考え」を書くと良いでしょう。

・具体的な状況をイメージする

・「自分の考え」や「自分の感想」を簡単に書く

実際には、奇兵隊は「武士と民兵が仲良く」というわけにはいかず、内部で様々揉めました。

あいつ、

そもそも農民だろう・・・

なんで、

俺たち武士が農民と一緒になって戦うんだ?

ふん!

武士だからって、偉そうに!

こんな感じで「内部はバラバラだった」奇兵隊ですが、高杉はなんとか、

まあ、

みんな俺についてきてくれ!

バラバラを「それなりにまとめて」長州軍をまとめたのでした。

そして、「とにかくやる!」という強い思いで幕軍と戦い続けたのでした。

鳴かぬなら とにかくやろう

ほととぎす

鳴かぬなら やってみせよう

ほととぎす

シンプルに考えて自分の意見を明確に

麻布・武蔵などで「意見を含む記述」が出題されており、今後増えるでしょう。

そういう問題に出会ったら、シンプルに考えて自分の意見を明確にすることが大事です。

このような問題では様々な解答例がありますが、それらは「例」に過ぎないのです。

解答例によっては出題者から見たら、

これはちょっと

イマイチだな・・・

これは不明瞭で、

良い点をあげられない・・・

このように出題者から見れば「少し物足りない」解答例もあるでしょう。

高杉は上海へゆき、当時欧米人から奴隷のように扱われていた中国人(清国人)にショックを受けます。

こ、

これは・・・

なんと・・・

欧米の連中は、何故こんなに偉そうなのか・・・

絶句するほどの衝撃を受けた高杉。

次は

俺たちがやられてしまう!

この「大いなる危機感」が、自らの生命を燃やしてまで倒幕に向かっていった原動力です。

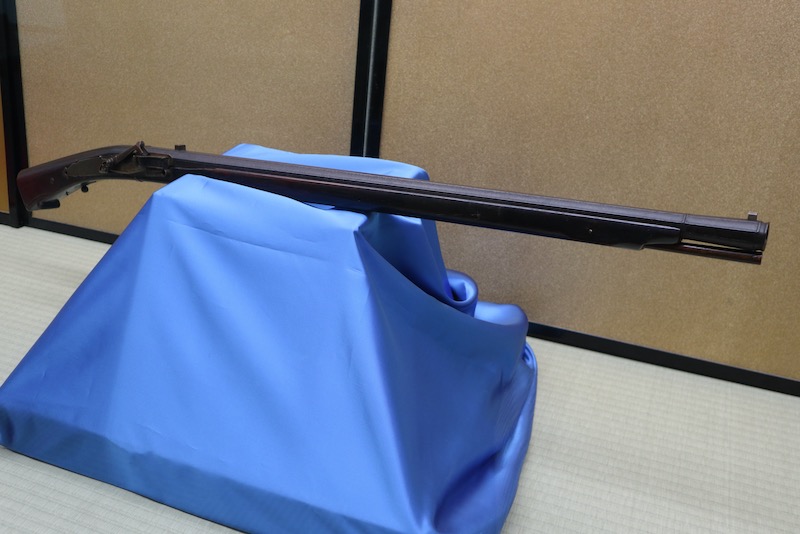

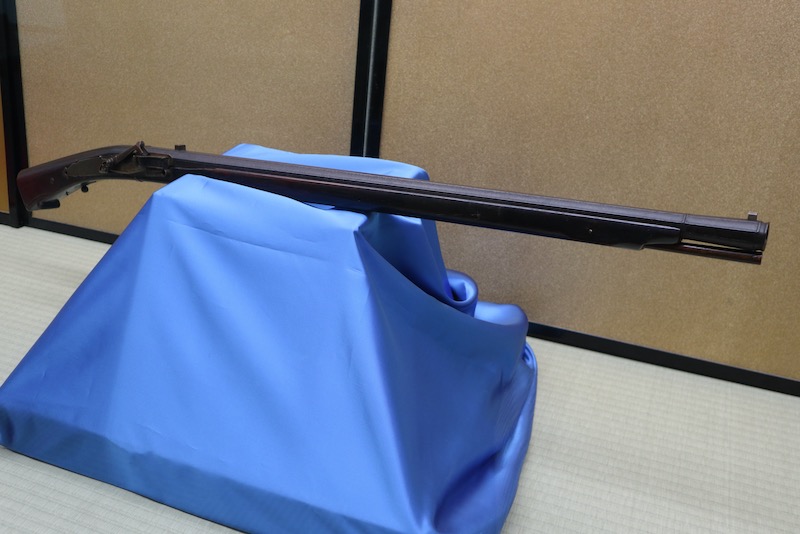

そして奇兵隊を創設して長州軍の陸軍の中心となります。

さらに、長州の海軍総督となり軍艦を乗り回した高杉は「長州陸海軍の超英雄」と言えるでしょう。

そもそも「上海を見聞した」ことが大事な原点なので、

鳴かぬなら 世界を見よう

ほととぎす・・・

鳴かぬなら 色々行ってみよう

ほととぎす・・・

言葉遣いは、様々考えられます。

中学受験・高校受験では「うまい文章」はあまり求められていないでしょう。

文章や言葉遣いが多少つたなくても良いので「具体的に書く」ようにしましょう。

答えが様々考えられる問題は、自分が「これが良い」と思うことが良いでしょう。

僕は、

こう考えているよ!

自分の考えをしっかり書くこと。

なるほどね・・・

このあたりの着眼点はいいね・・・

「様々な答えが考えられる」記述式では、そういう「積極性」を採点者は待っているのです。

次回は上記リンクです。