前回は「ばねの伸びの考え方 2〜直列・おもり2個・基本を重視・伸びる状況を描く・力のつり合い〜」の話でした。

力や電圧を矢印で表現:現象をイメージ

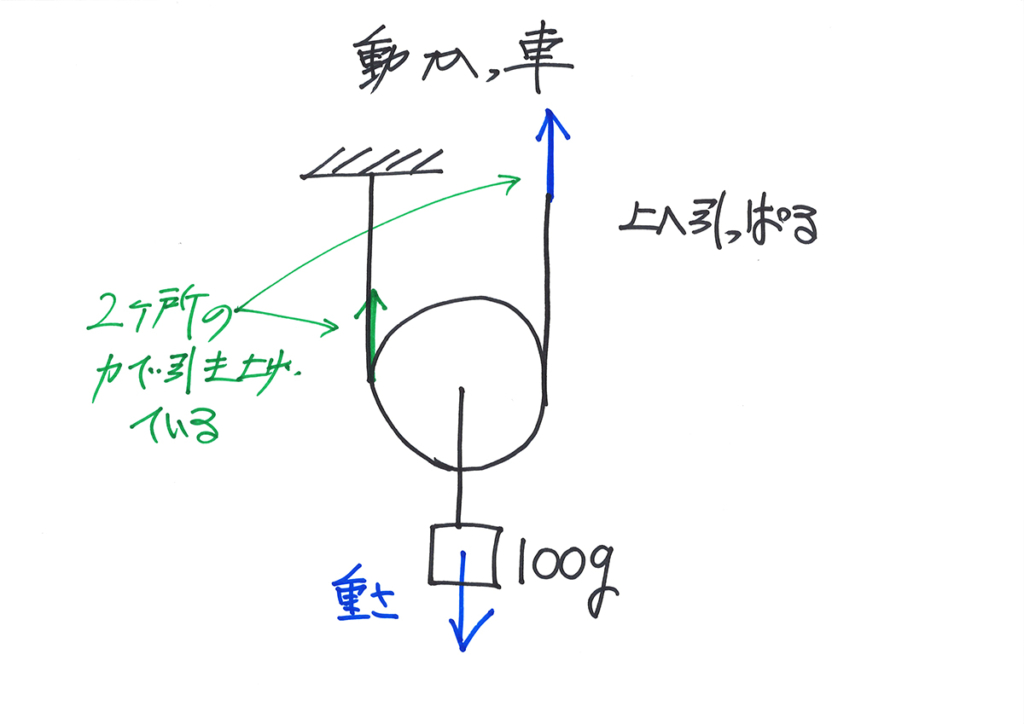

かっ車を考えた時、「おもりの重さ」の矢印と「引っ張り上げる力」の矢印を考えてみましょう。

・向き:力のかかる向き

・長さ:力の大きさ・長さ

矢印の「向き」と「大きさ・長さ」が、「ちょうど同じになる」考え方で、スッキリ理解できます。

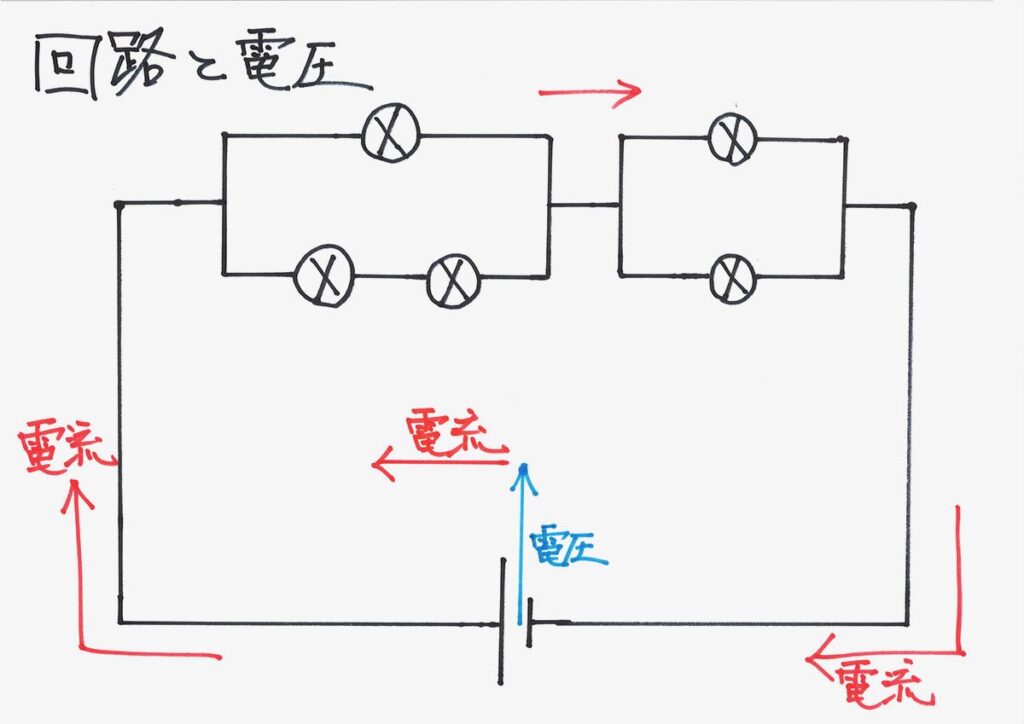

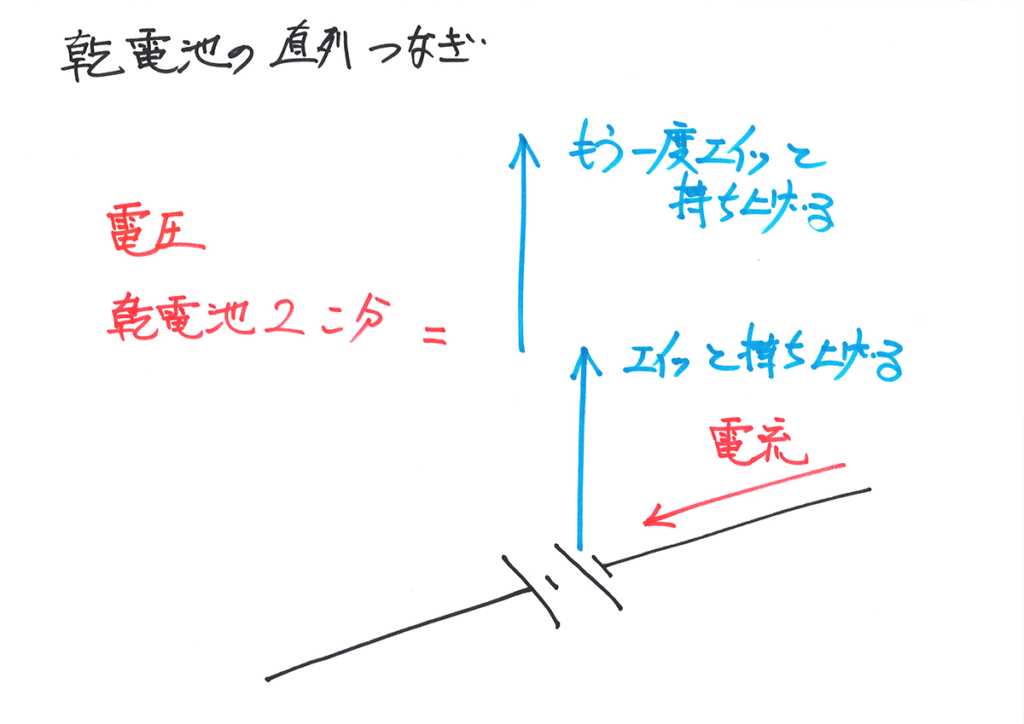

回路の電圧と電流を考えた時も同様に、電圧と電流を矢印で描きました。

・電池がエイッと電圧を発生させて、電流がグルッと一周するモノ

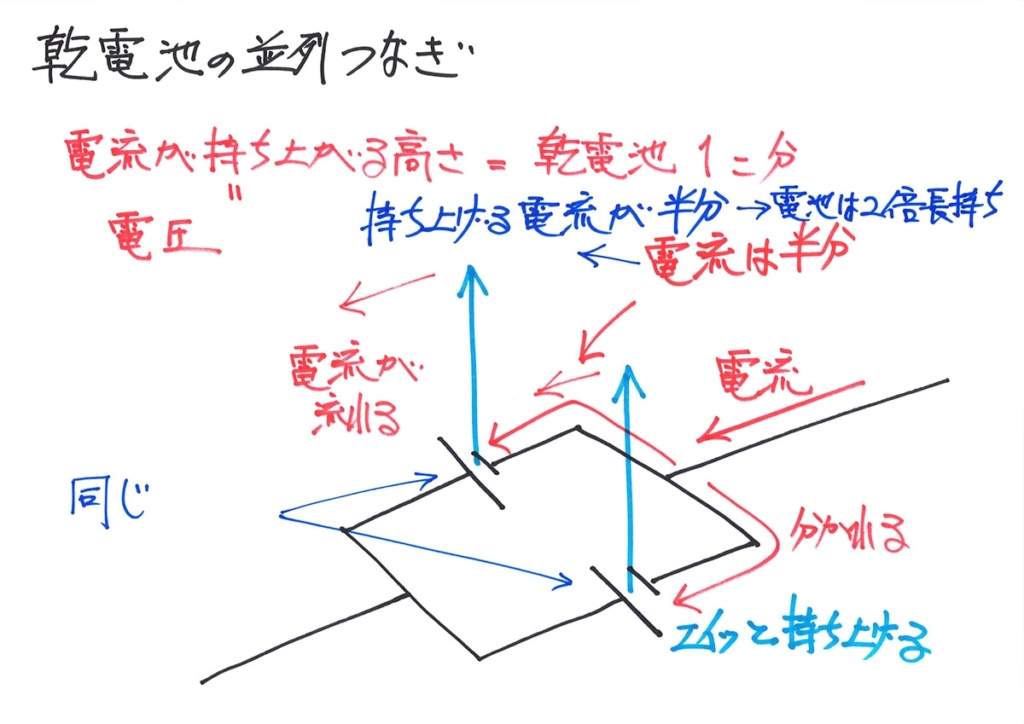

電池が直列・並列で繋がるとき、電池の数に応じて、電圧の高さが変わる、電池の持ちが変わります。

流れる電流が「分かれる」「合流する」イメージは、自然の川をイメージします。

これらかっ車・電気の分野で、もっと難しい・複雑な問題は沢山あります。

それらの問題も、同じように「働く力や電圧・電流などを矢印で描く」と分かるようになるでしょう。

バネの直列・並列と電池の直列・並列

電気の問題と同様に、「直列の場合」と「並列の場合」などに分けて考える場合が多い、バネの問題。

おもりをつけたら「バネが伸びる」のですが、この「伸びる状況」をあまり考えない傾向もあります。

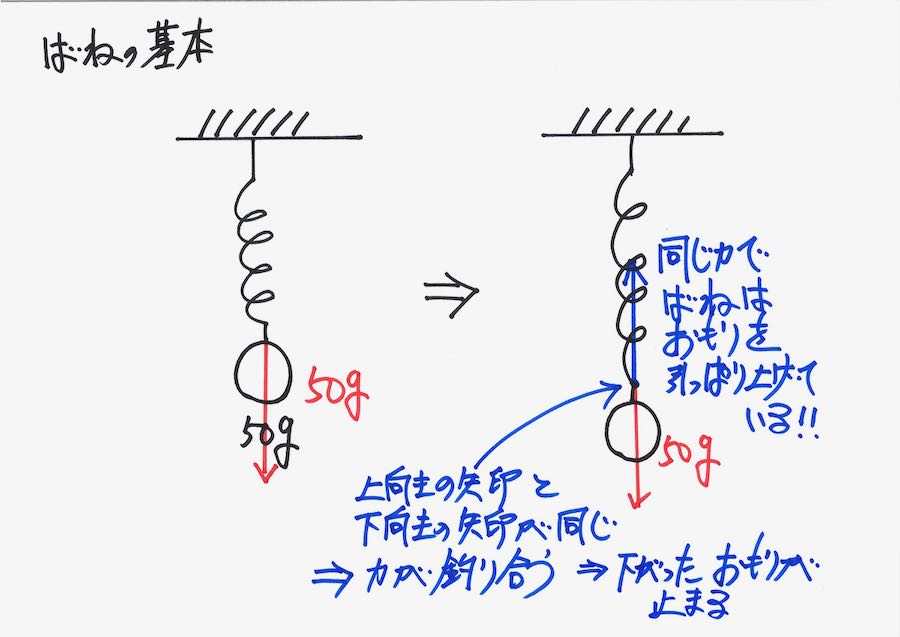

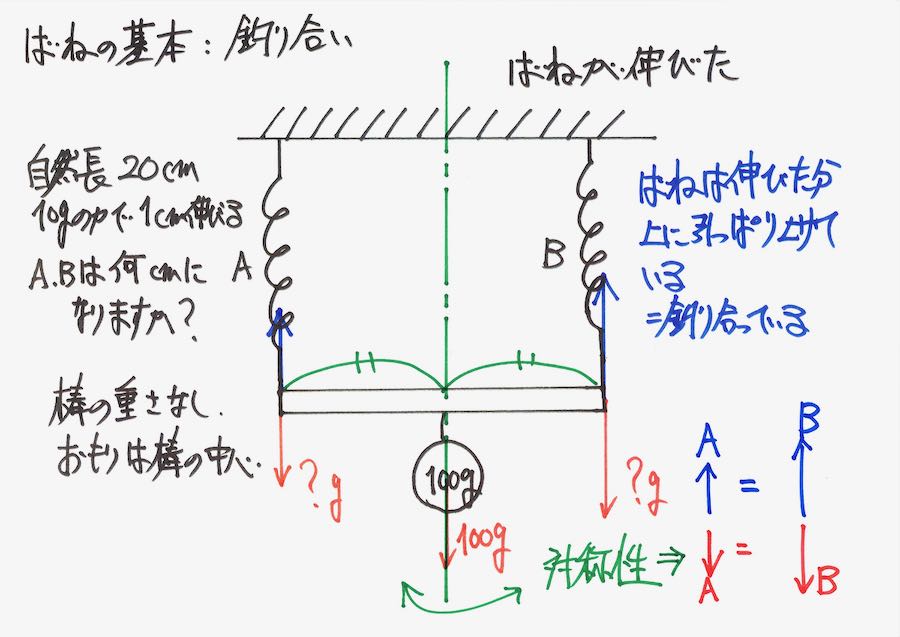

バネが伸びて、「おもりの重さとバネの引っ張る力が釣り合う」イメージが大事です。

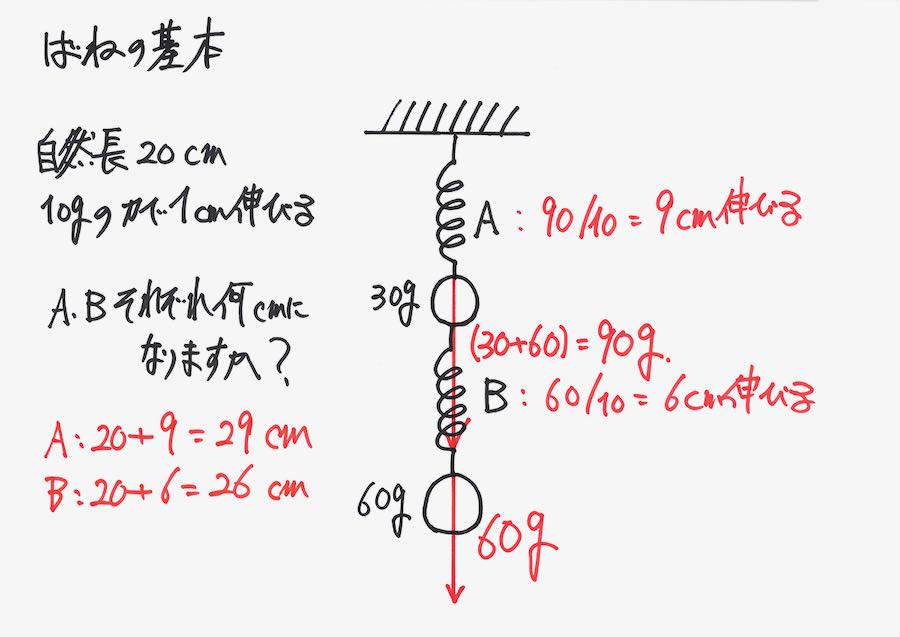

具体的に「バネが伸びて、釣り合う」イメージと、バネが直列につないだ時の力を考えました。

今回は、バネの並列つなぎを考えます。

直列・並列は、他でも考えました。

男子小学生

男子小学生電気で、電池や電球も

直列・並列ってあったね。

直列と並列は

簡単なんだけど、電池とバネで混乱することがある・・・

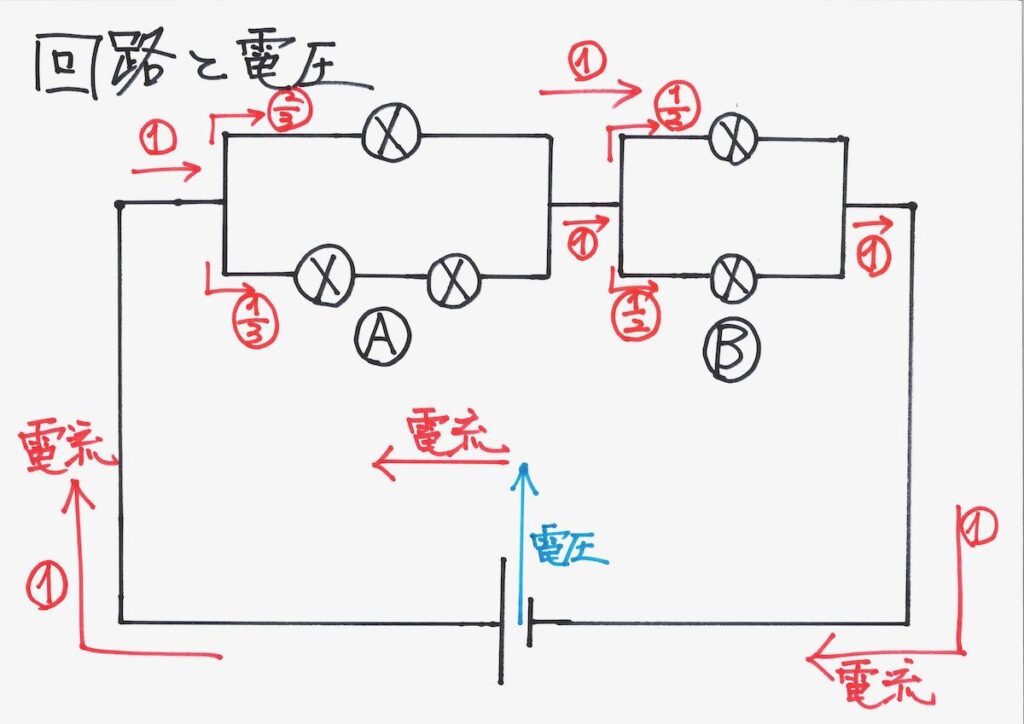

電池の直列つなぎ・並列つなぎに関して、「電池が電流を持ち上げる高さ(電圧)」を矢印で表現しました。

バネの直列つなぎと電池の直列つなぎでは、下記のようになります。

・電池の直列:電池の数の高さの合計(電圧)分、電流が持ち上がる

・バネの直列:あるバネの下にかかっている重さの合計(重さ)分、バネが伸びて釣り合う

内容は異なりますが、「似た部分もある」と考えられます。

バネ・電池などの分野で、それぞれ直列・並列などがありますが「考え方は似ている部分」があります。

これらの分野それぞれに対して、「全部違う」と考えると大変です。

基本的なことを理解して、矢印を描いて考えて、同じように考える姿勢も大事でしょう。

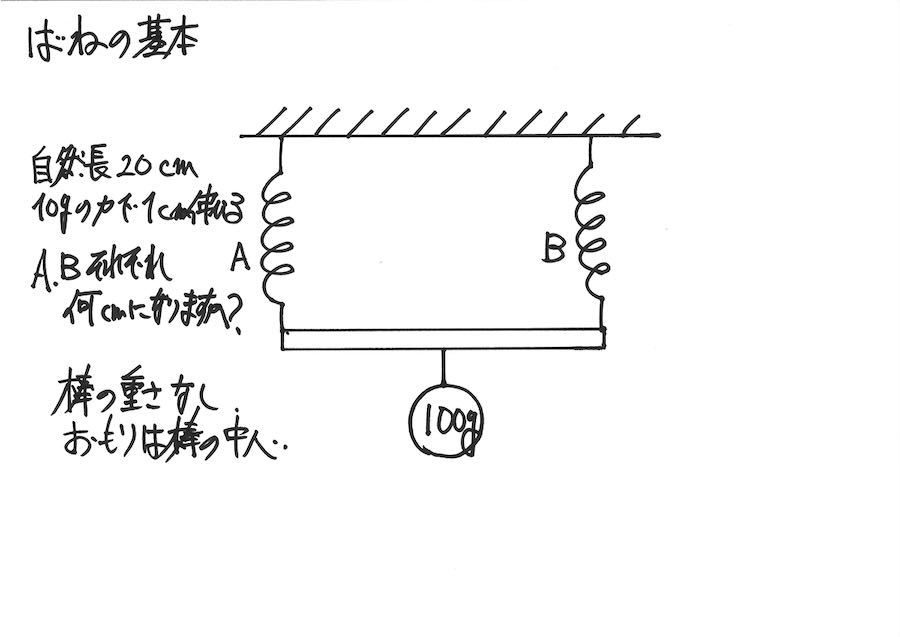

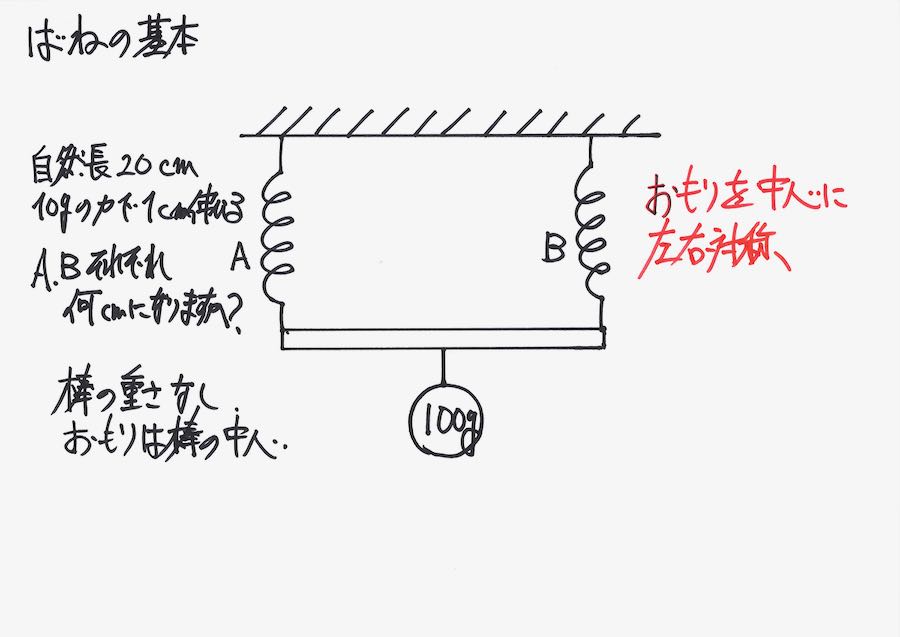

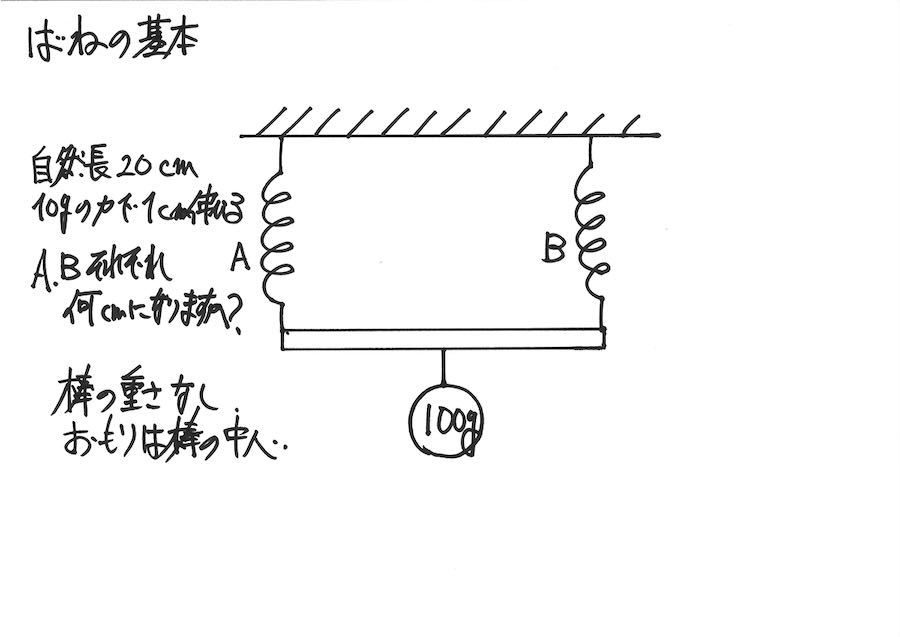

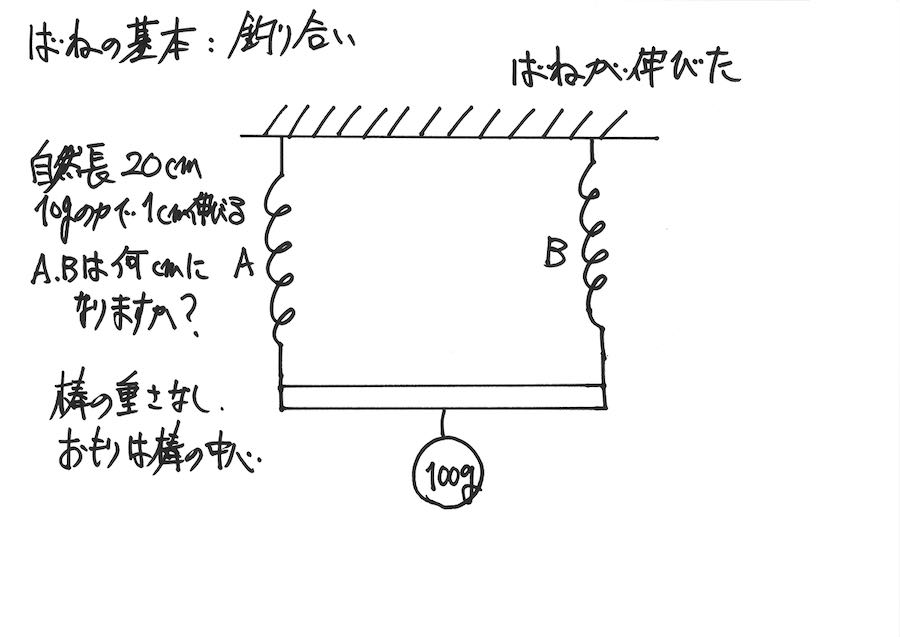

今回は、バネが2本で、おもりと棒(重さのない棒)を支える問題を考えましょう。

これも、

分かるよ。

電気でも、バネでも理科は「状況をしっかり考える」ようにしましょう。

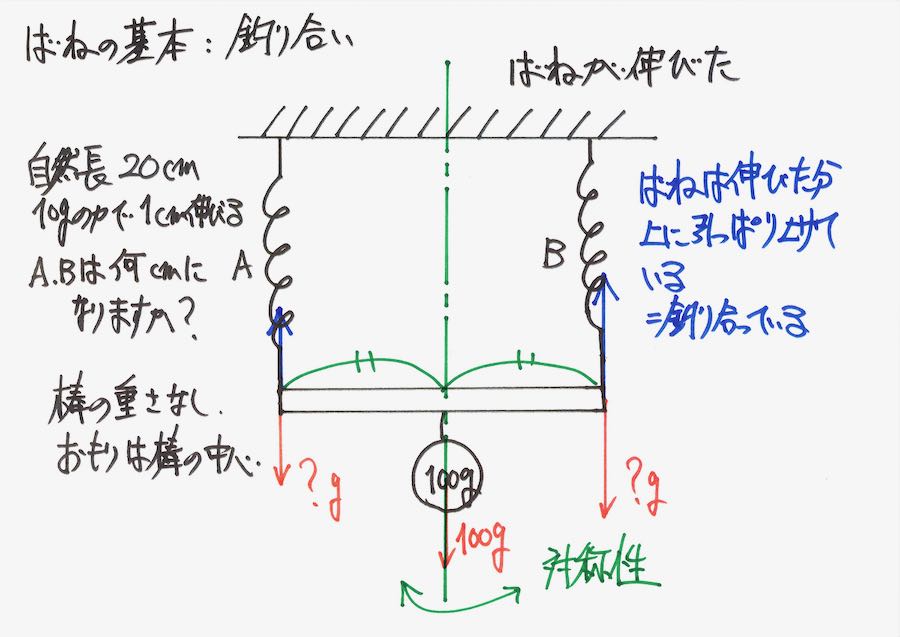

おもりを中心に左右対称です。

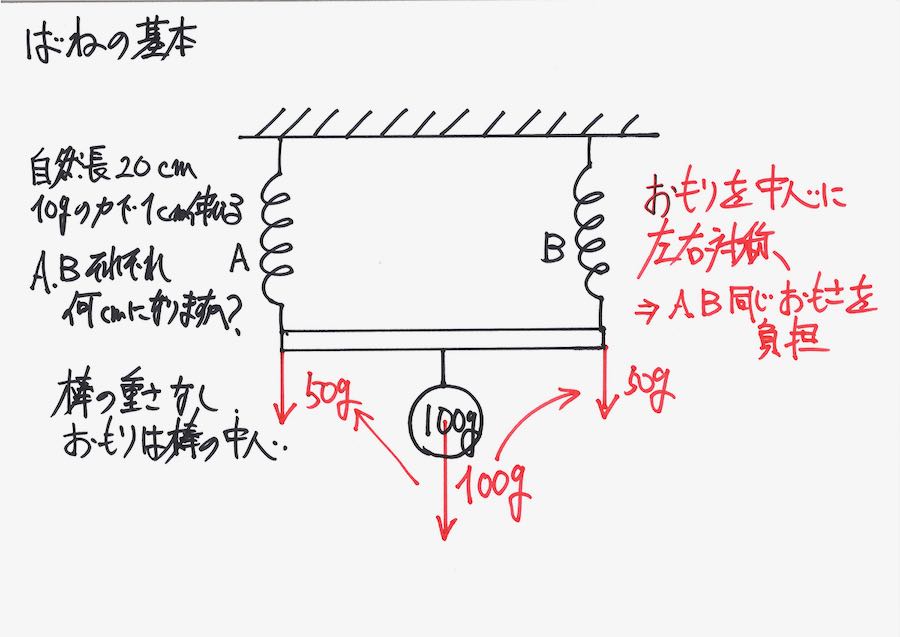

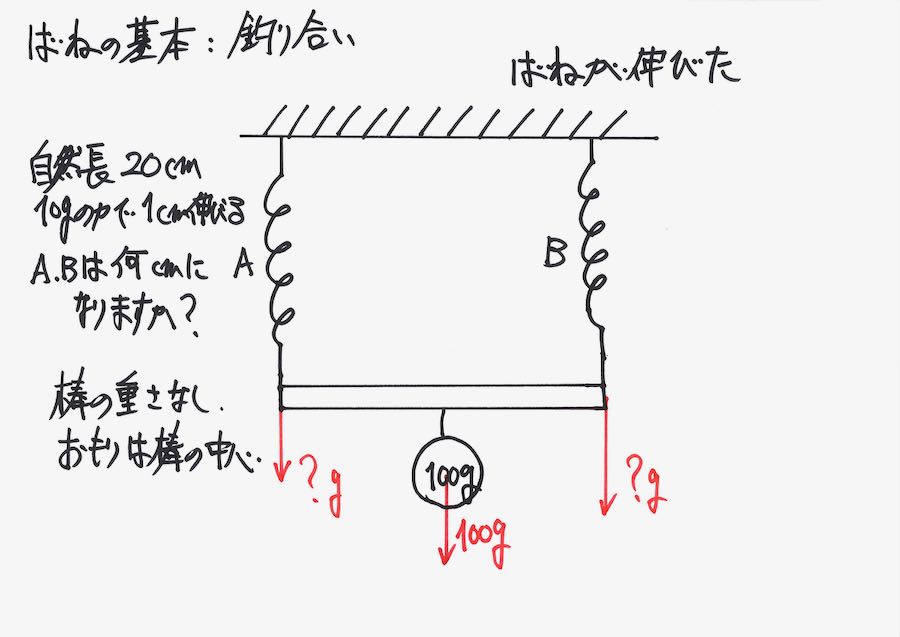

おもりの重さを矢印で描いて、「力がかかっているイメージ」を持ちましょう。

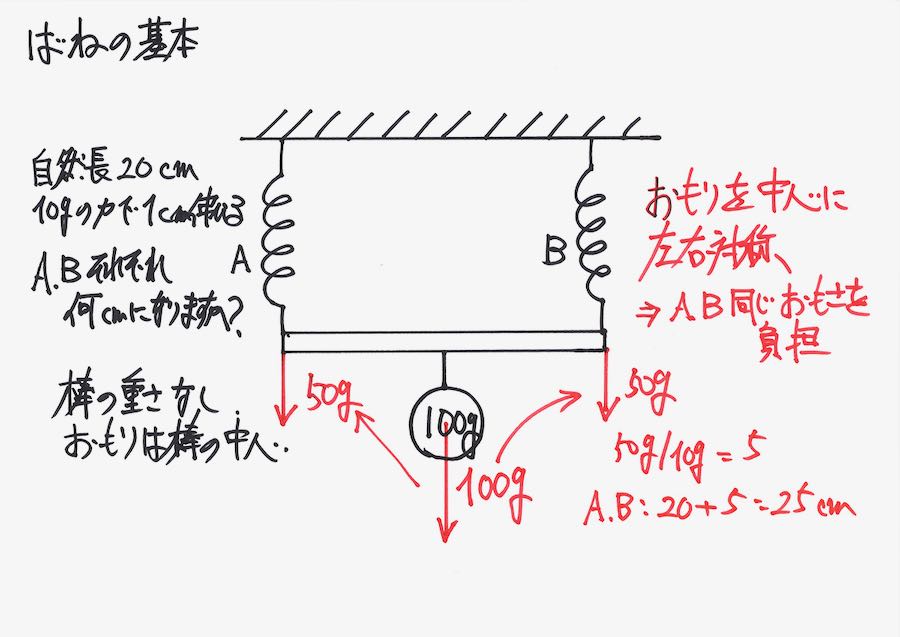

左右対称なので、100gのおもりの重さを「A,Bのバネで同じ重さを負担」します。

すると、それぞれ50gの重さがかかる分バネが伸びます。

これは、すんなり

分かるよ!

おもりの位置が真ん中でなかったら、

「長さの逆比」でバネが伸びるよ!

「長さの逆比」に関しては、今度考えることにします。

バネの並列つなぎは、このように「おもりの重さが並列のバネにどうかかるか」を考えれば出来ます。

この点では、直列でも並列でも、同じように「どのバネにどのくらいの重さがかかるか」が大事です。

確かに直列の場合、並列の場合で分けて

考えるよりも・・・

どのバネにどのくらいの重さがかかるか、を

考えた方が良いかも・・・

バネに「どのように・どのくらいの重さがかかるか」を、重さの矢印を描いて理解しましょう。

バネと力のつり合いをイメージ:対称性=折り返して同じ

前回考えた、バネの基本を考えて「バネが伸びて、力が釣り合った」絵を描きましょう。

バネが少し伸びた絵を「グルグルっと描いてみる」ようにしましょう。

こういう絵は「見れば当たり前」ですが、描いてみるとイメージ出来るようになります。

伸びたバネには、それぞれ同じ重さがかかりますが、「同じであることが、分からない」とします。

A,Bのバネにそれぞれ、「どのくらいの重さがかかるか」が不明のまま、考えましょう。

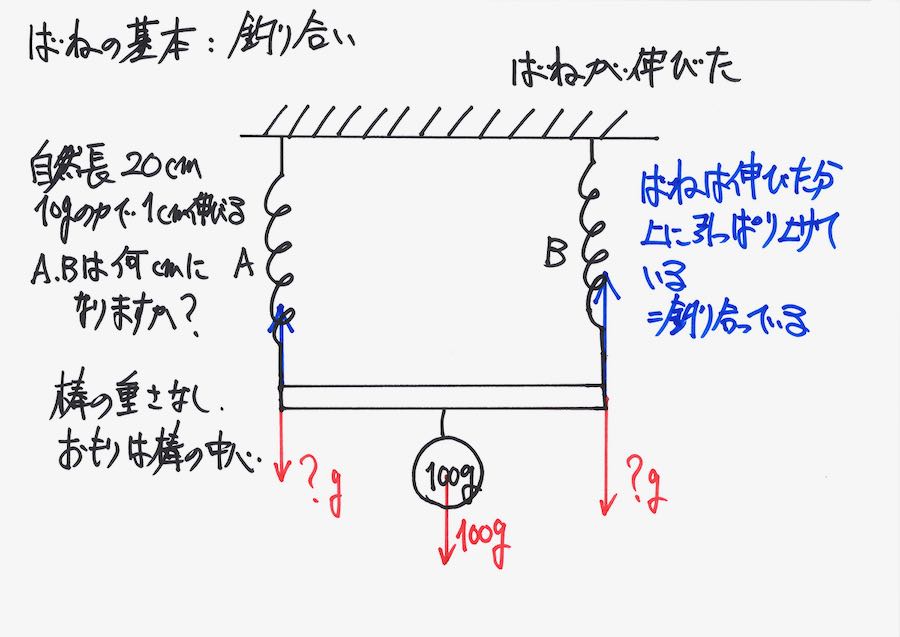

それぞれのバネは、「かかる重さと同じ力で引っ張り上げて、釣り合う」状態になります。

ここで、状況を考えてみましょう。

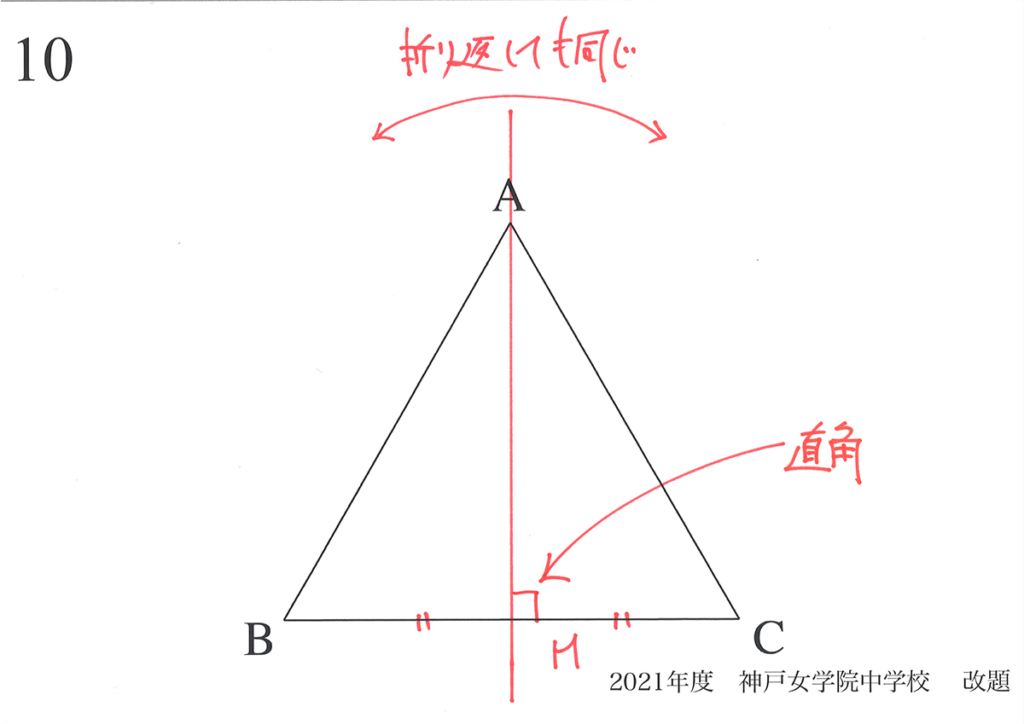

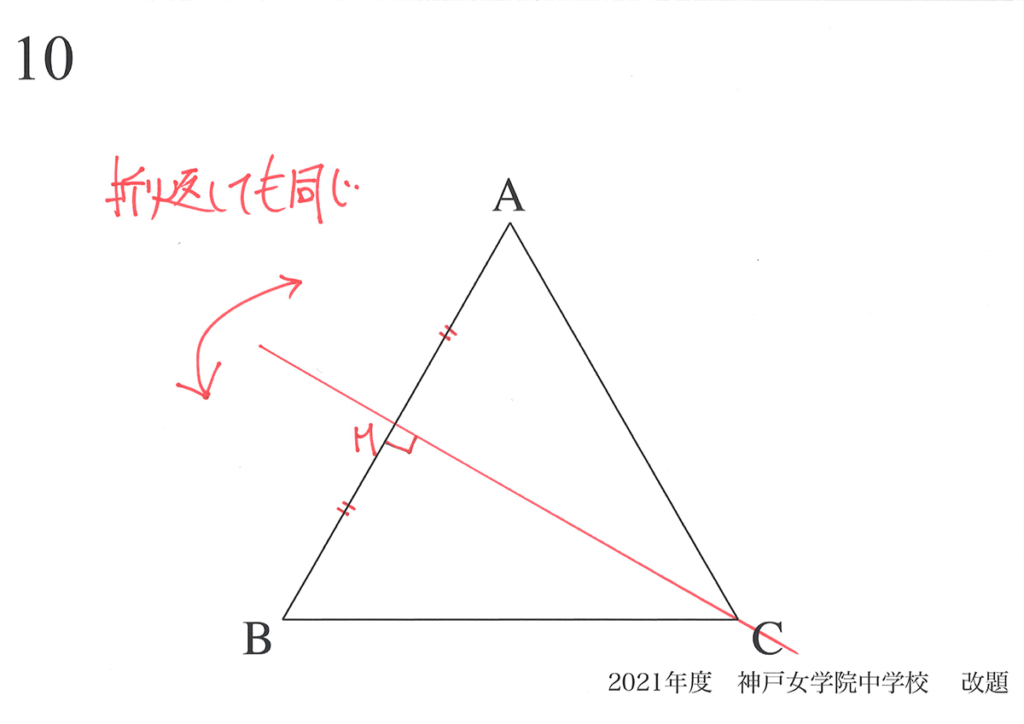

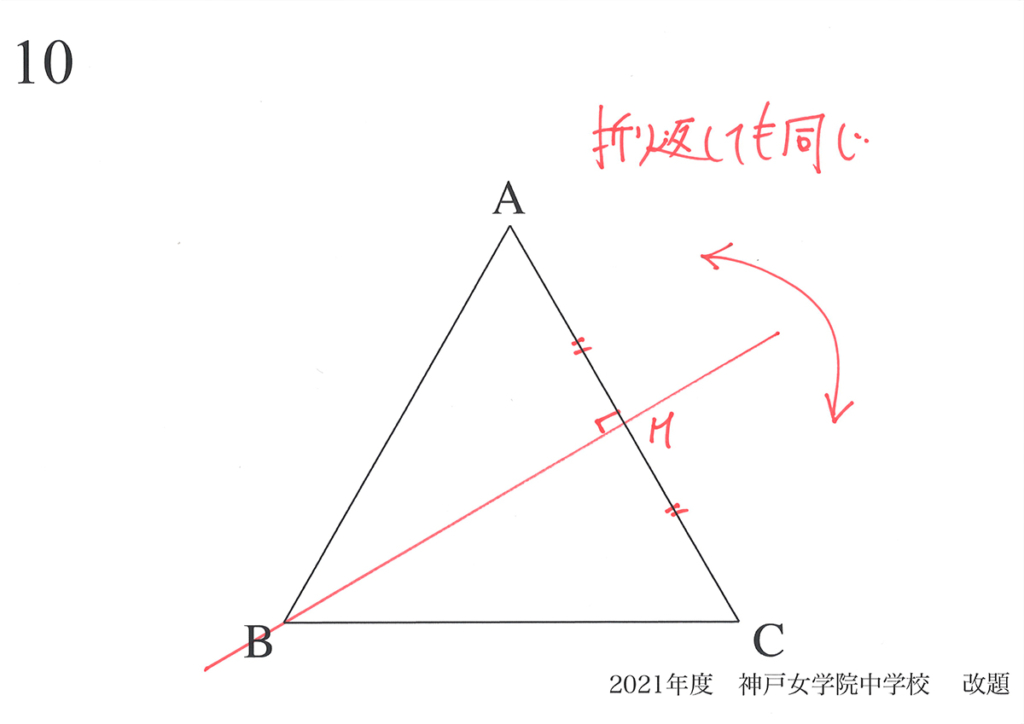

大事なことは「おもりの左右で対称性がある」ことです。

「左右で同じ」はずですから、他にも「同じこと」があるはずです。

A,Bそれぞれの重さ、そして、バネが引っ張り上げる力も同じ、と分かります。

対称性は、算数・理科で非常に大事な性質です。

「対称性」というと難しく感じるかもしれませんが、「折り返して同じ」と考えましょう。

上のように「つり合いを考える」のは、少し遠回りな考え方かもしれません。

「つり合う」って考えなくても、

「引っ張られる」でも同じ答えだね。

答えが同じだったら、今まで通り、

「引っ張られる」でも良いかも・・・

「つり合う」と考えるのは、

バネとおもりが止まるイメージだね。

・おもりなどの「モノ」にかかる力がつり合って、止まる(静止する)状況

バネ・かっ車などでは、おもりなどがの「力・重さ」が掛かって、つり合います。

この時、「つり合って止まる」のを「静止状態」と言います。

「バネが伸びて、力が釣り合う」イメージをしっかり持つと、応用問題も解けます。

次回は、この問題を「てこの考え方」で考えてみましょう。

次回は下記リンクです。