前回は「ばねの伸びの考え方・コツ 1〜伸びる状況を描く・力を描く・フックの法則・直列つなぎ〜」の話でした。

基本を重視する姿勢:ばねと「力の矢印」

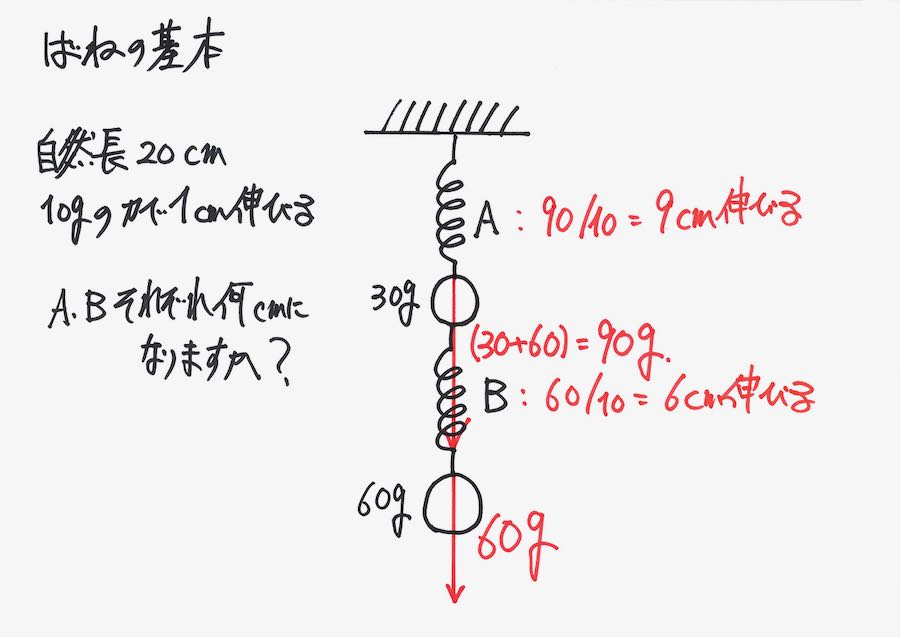

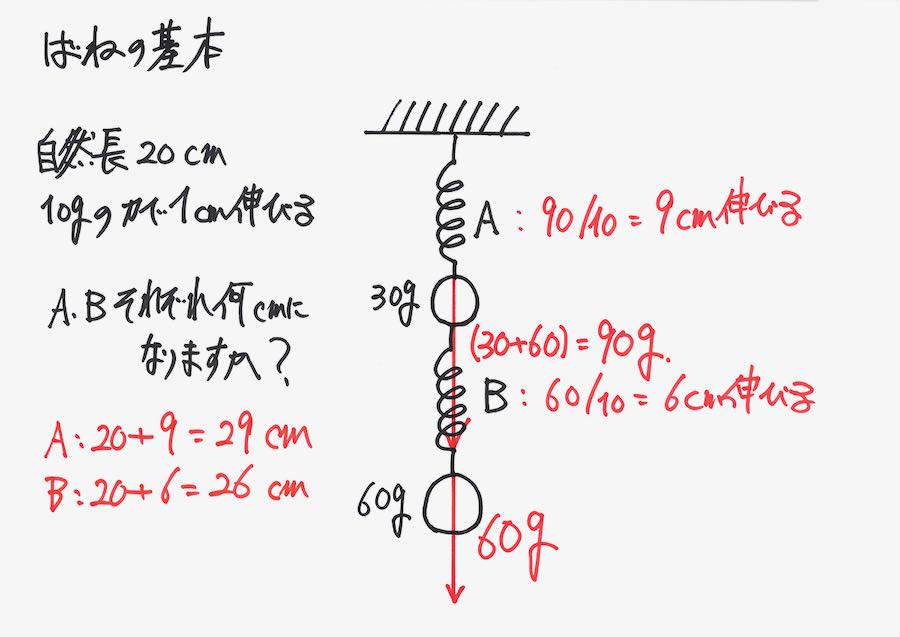

バネが2つ直列につながり、おもりが1つぶら下がっている状況を考えました。

この問題は基本なので、

男子小学生

男子小学生これは、

簡単だよ!

力の矢印なんか

描かなくても出来る!

「すぐ分かる」という人も、いらっしゃると思います。

試験の際は、時間制限がありますから、

これは、

簡単!

「すぐ出来る」問題であれば、「力の矢印」等は描かなくても良いでしょう。

一方で、試験ではなく学んでいる・勉強している時は「分かる問題」でも力など描くようにしましょう。

なぜ?

時間がかかってしまう・・・

問題集とか、たくさんやらなければ、

ならないんだけど・・・

自宅等で勉強する際、

一題でも、一問でも多く

問題を解こう!

「たくさん問題解こう」という気持ちになるのは、とても良くわかります。

大事なことは「解く問題数を増やす」ことではなく、「学力を上げる」ことです。

そのためには、力・長さなどの基本的な問題でも、「同じ姿勢」で学ぶのが良いでしょう。

・簡単な問題に対しても、難しい問題と同様に「力の矢印」等描く

・「問題を多く」よりも「しっかり理解」を優先

おもりが複数ある場合

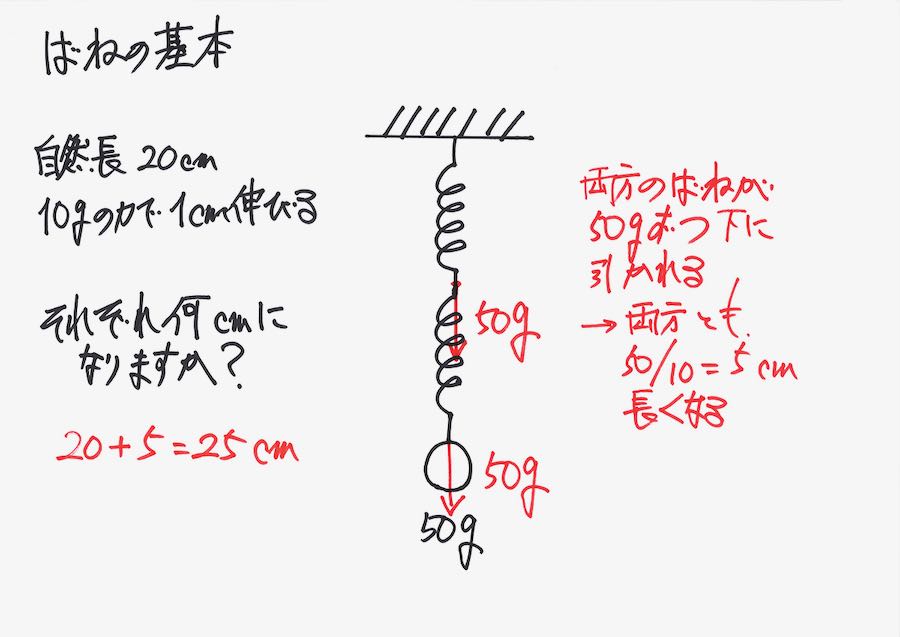

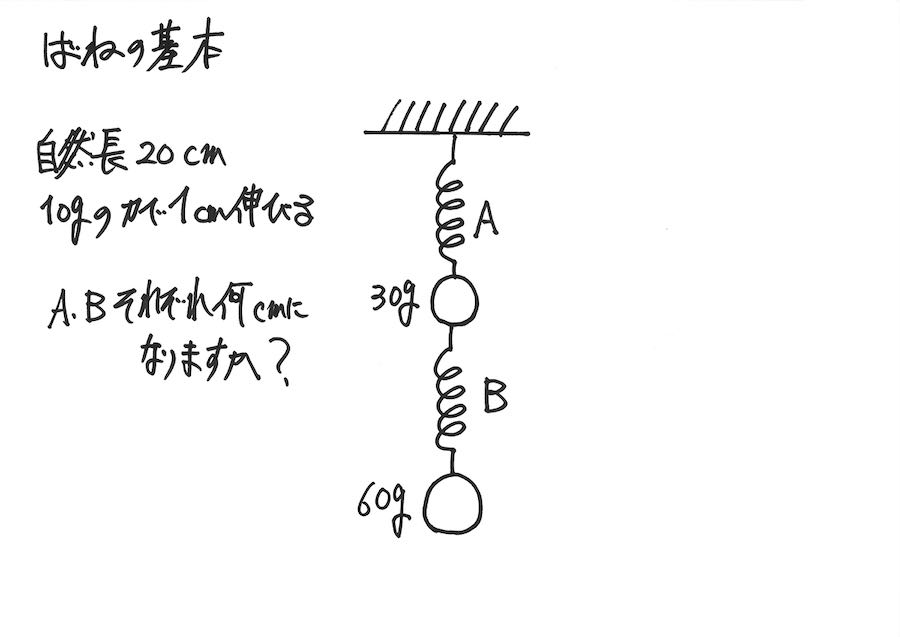

今回は、「直列につながったバネと二つのおもり」を考えましょう。

前回と同様、おもりによって、バネにかかる重さ・力を矢印で描きましょう。

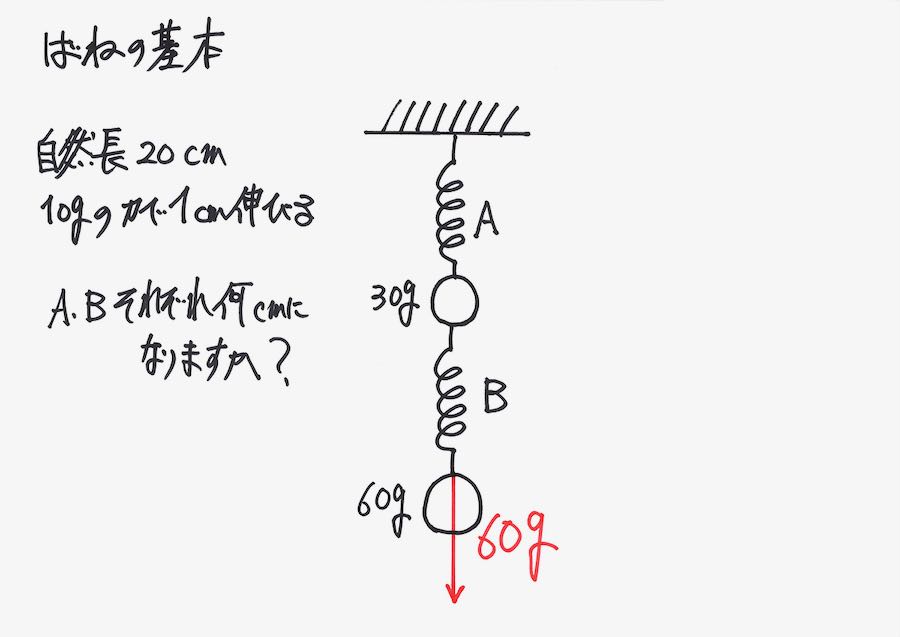

Bのバネは「下につながっている、おもり」の重さの60gで、引っ張られます。

矢印を描くと、

60gでグッと引っ張られる感じが分かる!

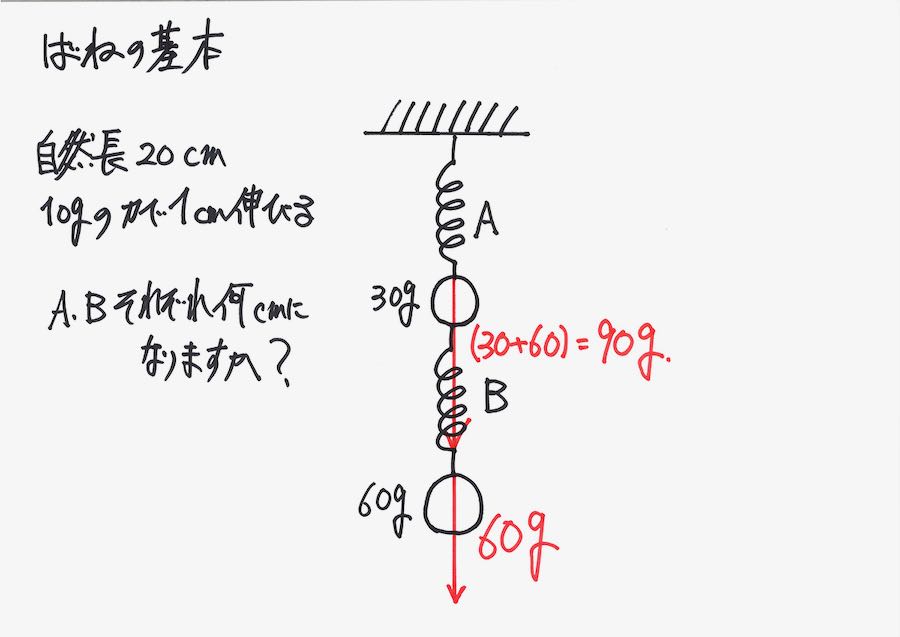

次はAのバネを考えてみましょう。

Aのバネは、下にあるおもりの重さが全部かかります。

Aのバネは、二つのおもりに

引っ張られるのが分かる!

そのため、合計した重さがかかって、引っ張られます。

Aのバネは9cm、Bのバネは6cm伸びます。

A、Bそれぞれの伸びて、長さが分かります。

ここまでは、比較的分かりやすいと思います。

この辺りは

分かるけど・・・

たくさんバネが出てきて、

複雑になるとわかりにくい・・・

同じように矢印を描けば、おもりが何個あっても分かります。

こういう問題を「丸暗記する」と、少し複雑な問題が解けなくなります。

しっかり理解して「暗記してしまった」のなら良いでしょう。

バネとは何か?:バネと「力のつり合い」

ここで、バネの基本的なことを考えてみましょう。

そもそもバネとは、なんでしょうか?

おもりがかかると、

伸びるモノ?

おもりがないと、

何も起きない、かな・・・

バネは、電車・新幹線・自動車などの乗り物に、たくさん入っています。

飛行機などにも、バネはたくさん入っています。

皆さんの身の回りでは、おもちゃ・おもちゃの中にあります。

男の子がよくやる「黒髭危機一髪」みたいな、何かポーンと飛び出すおもちゃには、バネがあります。

あまり日常生活では見かけないですが、車や電車など「動くもの」には、たくさんのバネがあります。

確かに、バネは

あまり見ないけど・・・

身の回りに

たくさんあるんだね!

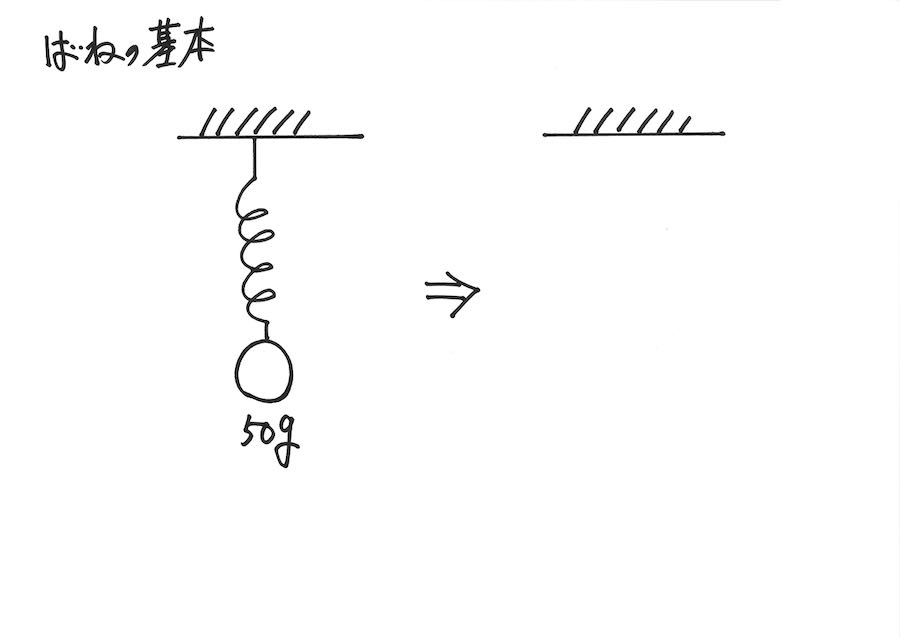

バネ2本を考えましたが、バネ1本を考えましょう。

これは、

簡単だよ!

問題で考えたバネと同じばねが一つあって、おもりも一つです。

どのようになるか、イメージしてみましょう。

バネが

伸びるね!

問題を解く際は、バネが「伸びる様子」を考えることが少ないです。

確かに、バネが「伸びる長さ」は

考えるけど・・・

問題では「伸びる前」の

絵が描かれているから・・・

「伸びた後」の雰囲気は

あまり見ないかも・・・

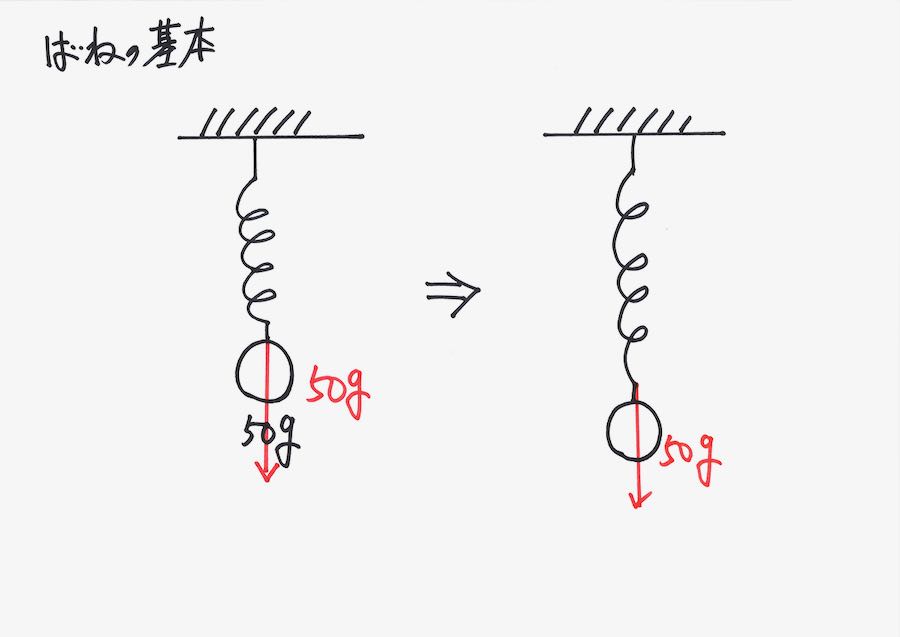

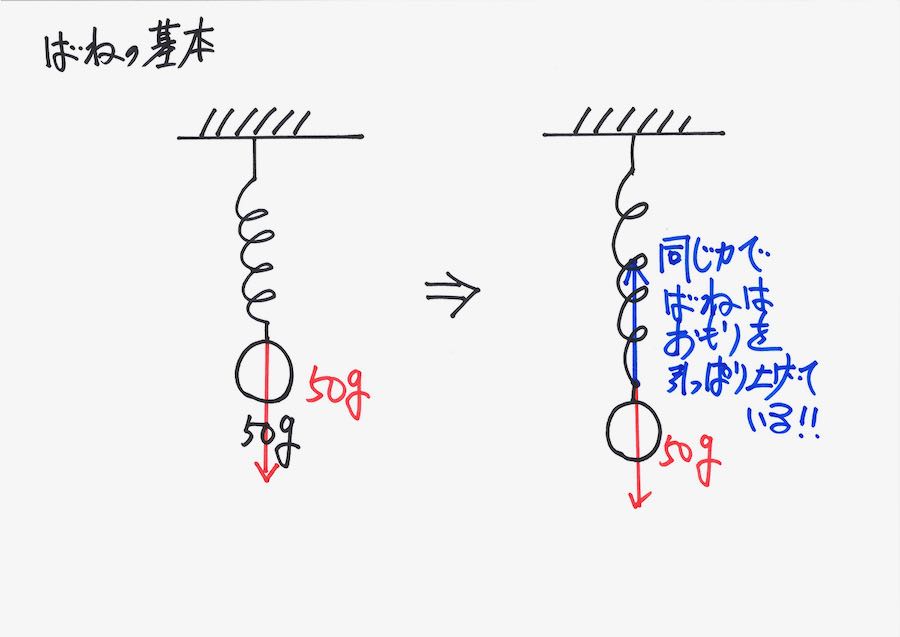

実際に「バネが伸びる様子」を描いてみましょう。

このように、バネのをグルグルっと描いてみて、「伸びたバネ」を描いてみましょう。

バネに「おもりの重さ」がかかって、伸びます。

そして、バネは伸びて止まります。

確かに、描くと

バネが伸びる雰囲気が分かる!

おもりが下がって「止まる」とは、どういう事か、考えましょう。

「どういう事」って、

バネが伸びて、終わりじゃないの?

「バネが伸びる」現象が起きますが、その時に、バネにかかる力を考えてみましょう。

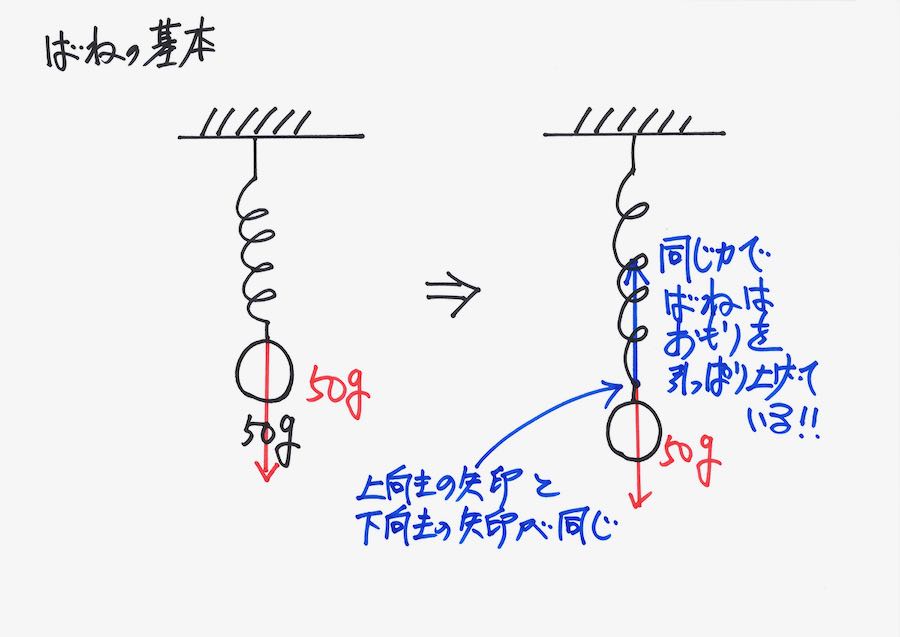

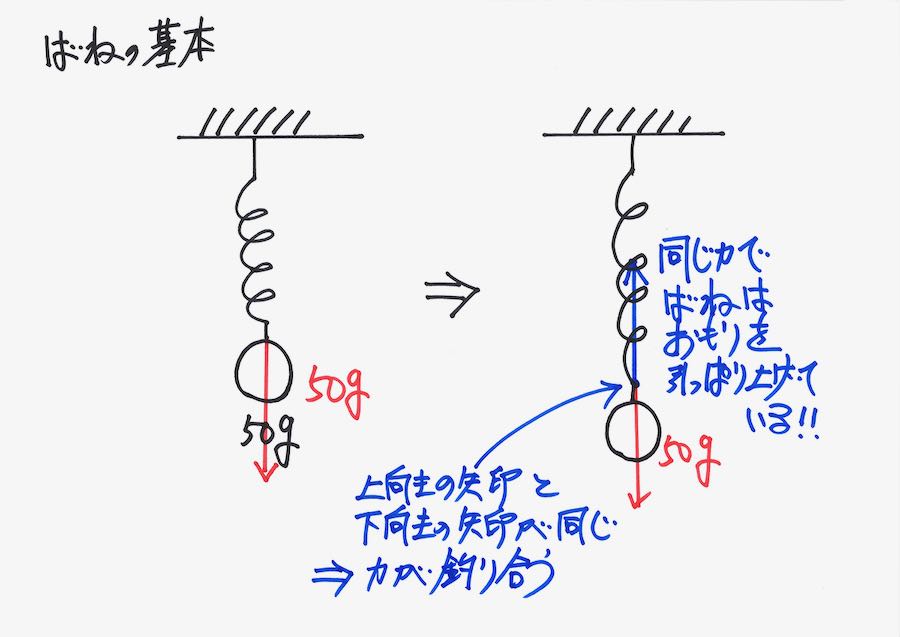

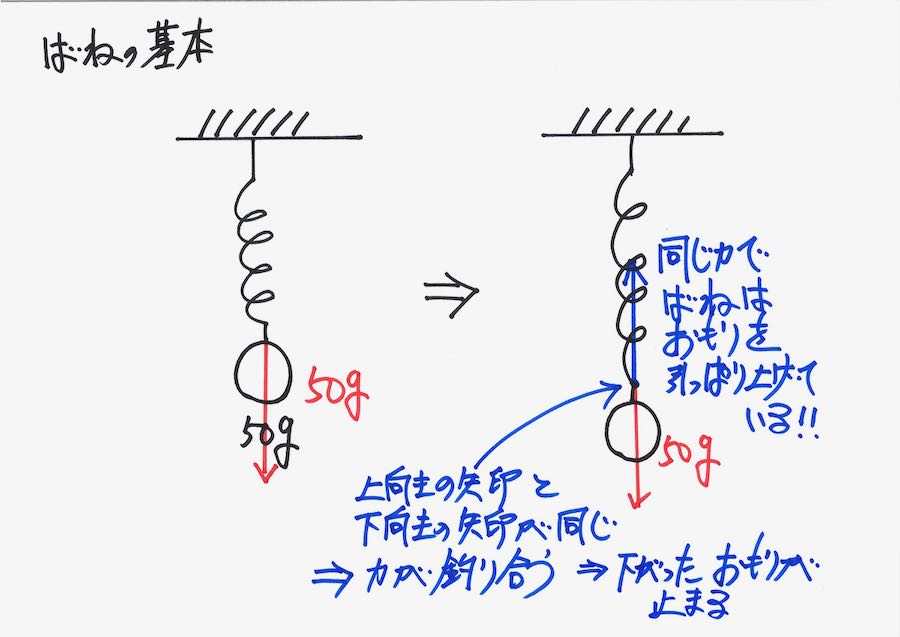

伸びたバネは、おもりを上に引っ張っています。

「引っ張る力=上向きの矢印」と「おもりの重さ=下向きの矢印」が同じになります。

確かに、

そうだね!

そして、上向きと下向きの矢印が同じで「釣り合う」のです。

「力が釣り合った」から「下がったおもり」が止まる、というイメージをしっかり持ちましょう。

バネは伸びるだけでなくて、

引っ張るんだね。

バネのことが、

分かった気がする!

この「バネがおもりで引っ張られて、止まる時、バネがおもりを引っ張っている」イメージ。

このイメージをしっかり持つと、応用問題も考えやすくなります。

そして、こういう「状況をイメージする」考え方は、実験問題でも大事です。(上記リンク)

バネは「おもりで伸びる」という受け身の姿勢だけではないのです。

実は、バネは「おもりを引っ張り上げている」という、とても大事な役割をしています。

こういうことをしっかり理解して、実際にバネをグルグルっと描いて考えるようにしましょう。

次回は下記リンクです。