前回は「郷中教育から現代教育へ〜欧米列強への対抗と欧米化・幕末の日本の立ち位置と大転換・郷中教育「義を言うな」の優れた後進たち・大山巌・東郷平八郎・黒木為楨〜」の話でした。

郷中教育が重視した「十分議論して実行」:ディスカッションのメリット

現代、欧米の教育で盛んに行われている「ディスカッション」。

教育者A

教育者A日本の教育でも

取り入れるべきだ!

「日本の教育でも、もっとディスカッションを」という声が20年ほど前からありますが、進みません。

実は、200年前の郷中教育や諸藩の藩校・私塾では「ディスカッションが盛んに行われていた」のでした。

知識は、欧米に大きく遅れていた面はあります。

小さな頃から「議論する姿勢」により、思考力を身につけてきた方々。

私も郷中教育で

盛んにディスカッションしたごわす!

欧米よりも知識は劣っていたのは事実ですが、自ら考えて知識を知恵に飛翔させた方々。

実際、日本海海戦の際の連合艦隊司令長官である東郷平八郎は英国(大英帝国)に留学して学びました。

大英帝国での学びが

なければ、今の私はない・・・

海軍では当時最先端であった英国に対して、海軍の基本的骨格が貧弱だった日本。

若き東郷平八郎が英国で学んだのは、

英国で学ばなければ、

何も始まらない・・・

日本(大日本帝国)よりも英国(大英帝国)の方が「はるかに科学技術が進んでいた」からでした。

そして、英国で学んだことを知識として身につけて帰国します。

そして、幼き頃からの郷中教育で身につけた思考力によって、知識を知恵に飛躍させたのでしょう。

こうした「知識を知恵に飛躍させた」方々が、幕末・維新を引っ張ってゆきます。

明治維新期の世界と日本:日本の識字率

日本は一般庶民の識字率(読み書きできる方の割合)は、欧州よりも遥かに高レベルだった説があります。

「識字率」という「日常生活で読み書きできる」基準レベルが高かったのです。

これに関しては諸説あり、「統一された識字率の統計がない」のでなんとも言えません。

一方で、当時の日本の寺子屋などによる教育による「感覚」ではかなり高いレベルでした。

それは、当時の日本においては、誇るべき事実でした。

明治期、お隣の中国は「清」という国でしたが、事実上「欧米の植民地」のような状況でした。

世界中が帝国主義で、「勝てば官軍」でした。

その中、

欧米文化を

吸収しなければ・・・

我が日本も

植民地にされてしまう・・・

「植民地にされてしまう」という懸念が、明治新政府内で大きく広がっていました。

「懸念」というよりも「恐怖」が、特に政府首脳にありました。

実際に、幕末に米国やヨーロッパと次々と条約を結びました。

実態は「恫喝されて、強引に結ばされた」のが実態です。

早く

調印しろ!

はい・・・

分かりました・・・

大久保たちにとっては、この「押し付けられた平等条約の改正」こそは最優先事項でした。

欧米から知識を学ぶ姿勢へ:薩英戦争と下関戦争の戦争体験

長州出身の木戸、薩摩出身の大久保らの脳裏には、あるイメージがありました。

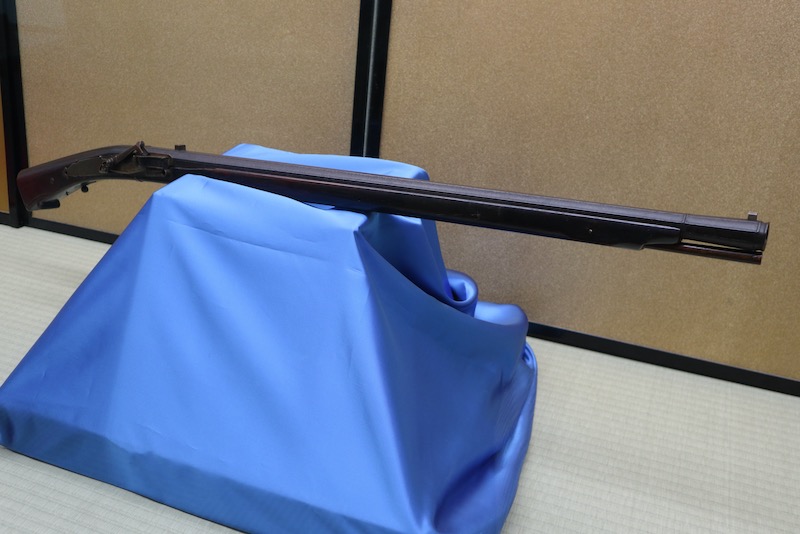

長州・薩摩は「自分達が実際に欧米と戦い、痛い目にあった」事件・戦争があります。

長州・薩摩が、他の藩と大きく異なること。

それは、「実際に英国や連合軍と本気で戦った経験がある」ことでした。

幕末、長州は大いに盛り上がっていました。

とにかく

攘夷だ!

盛り上がりすぎて、勢い余って、外国船を砲撃した長州。

我らの商船を

砲撃するとは、Japanese(日本人)め・・・

奴らに、我らの

力を見せつけてやれ!

「やりすぎた」長州は、報復として、四カ国連合軍に攻め込まれました。

我が長州藩と

戦争か!

我ら侍の

戦いを見せてくれる!

大砲などが大きく劣っていたのもの「善戦」した長州。

外国の大砲が

強力すぎる・・・

最終的には、長州は壊滅的被害を受けて大敗北しました。

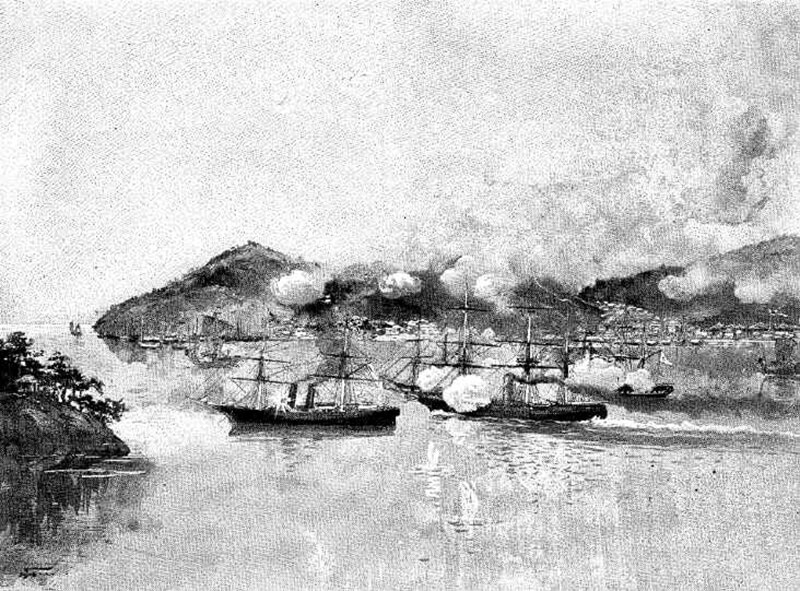

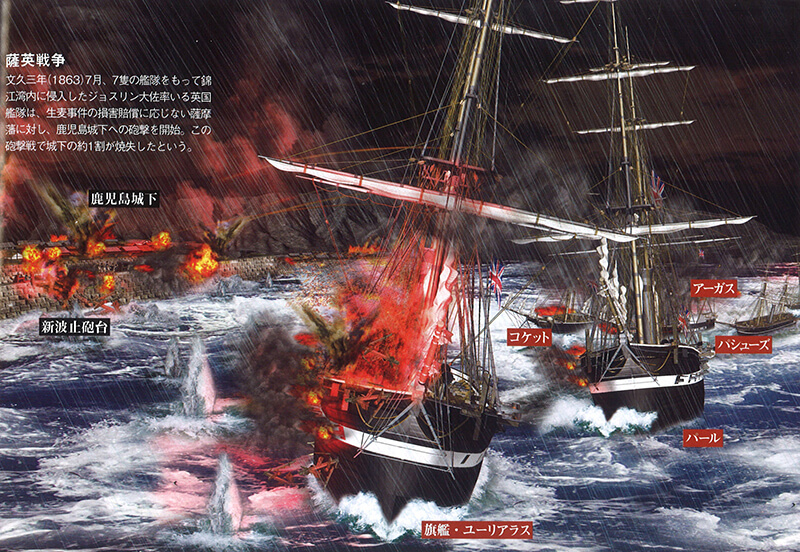

薩摩も薩英戦争を戦い、長州よりもさらに善戦した薩摩。

我が薩摩藩の

示現流、見せてやろう!

当時世界最強の大英帝国の東洋艦隊相手に、「戦死者は大英帝国の方が多い」異常な善戦をしました。

だが、鹿児島の中心部を焼き尽くされた薩摩。

剣では勝てるが、

あの大砲や軍艦が相手では・・・

当時、日本最強の薩摩といえども「苦汁を呑んだ」のでした。

そして、

海外を、

実際に見なければ!

海外から

積極的に学ばねば!

新政府首脳は「海外から学ぶしかない」と考えました。

そして、日本国内の全てが「欧米化へ」という方向に大きく舵を切りました。

全てを

「欧米化」へ!

藩校では「最先端知識」を学ぶ場がありましたが、欧米のような体系的な学びではありませんでした。

郷中教育や寺子屋では「読み・書き・算盤」の基本事項を学びましたが、学問ではありませんでした。

特に「精神修養」に重きを置いた郷中教育では、「知識に重きを置いてなかった」のです。

知識がなければ、

何も始まらん!

当時の日本の状況を考えると、この「知識を最優先」の方針は「ある意味で最善」でした。

明治となり、教育方針が大きく変化しようとしていました。

次回は上記リンクです。