前回は「西郷隆盛を形作った郷中教育〜郷中教育の方針・自治の教育・青年たちが語り合う場・郷中教育の学ぶ内容・上下鍛える教育観〜」の話でした。

超個性的教育の郷中教育と西郷や大久保たち:薩摩独自カラー

非常に個性的とも言える郷中教育は、独自の教育カラーを持っていました。

そして、それぞれの子ども達が「語り合うこと」を重んじた教育。

・切磋琢磨しながら文武の修練に励む

・青少年が胸襟を開いて、語り合う

・風俗を正して、礼儀を重んじる

・語り合う過程で、それぞれ熟考し、衆議を尽くす

・自治の教育

「各藩が別の国のような組織」であり、諸藩が競い合って、それぞれの強いカラーを出していた時代。

中でも、薩摩の独自カラーは、突出した特徴を持っていました。

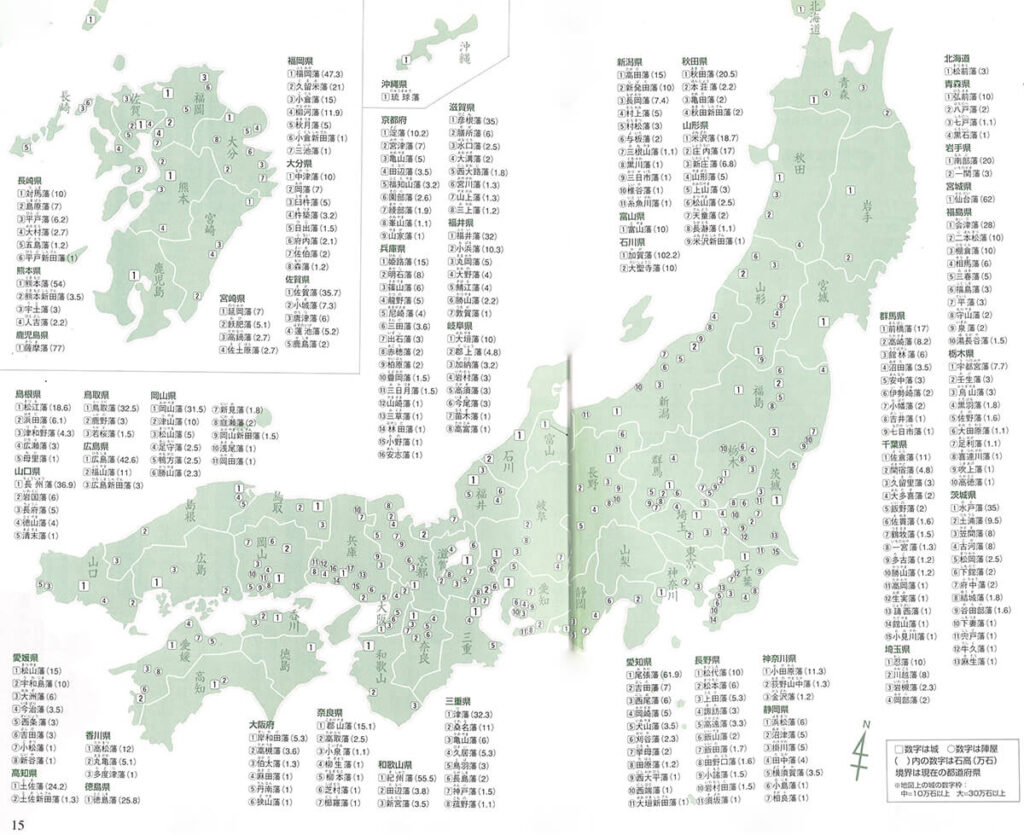

藩とは、「一万石以上の領土を持つ」大名の支配するエリアを指しました。

幕末期には、約300藩が存在していたのです。

女子小学生

女子小学生藩の数って

すごい数だね・・・

僕の住んでいる町のあたりも、

「藩」があったんだ!

最大の石高は「加賀 100万石」と言われる、前田家で102万石ほどありました。

1万石くらいの大名も、

たくさんいるね!

これを見ると、薩摩・長州の石高が

大きいのがわかるね。

そういえば、徳川幕府も領土を

持っていたはずだね・・・

どのくらいの領土を

持っていたのかしら?

徳川幕府の領土は「天領」と言われ、約400万石でした。

ダントツ

だね!

さすが

「幕府」だね!

さらに、幕府旗本は別に300万石ほどを所有していました。

400+300で合計700万石が、

徳川幕府の力だね。

すごいパワー

だね。

日本全国で「約3000万石」と言われました。

「大藩」であった薩摩藩の77万石は、「日本全国の約2.5%」程度です。

大きいと言っても、

2.5%なんだね。

日本に「約300の国があった」とも言える、江戸時代。

薩摩藩は、さらに「各郷中が競い合って独自カラーを出していた」とも言えます。

社会に出た後は、それぞれの郷中が現代の「出身大学・高校」のような役割を果たしていたのでしょう。

教育の個性へ与える影響:薩摩的リーダーと長州的リーダーの違い

それぞれの子どもは、もって生まれた個性があります。

その個性は、成長してゆくに従って受ける家庭の影響・教育の影響で大きく変わってゆくでしょう。

「質実剛健の鑑」とも言える薩摩藩の郷中教育。

この教育は、威風堂々としたリーダーを産む結果となりました。

どちらかというと「頭の回転が良い」というよりも、「ドンと構えた」リーダーを多数生み出しました。

その最たる人物が、西郷隆盛です。

大久保利通も、正に大人物・リーダーです。

大久保の場合は、威圧感がありすぎて「ドンと構えた」感じとは少し違います。

後に日露戦争で満洲軍総司令官を務めた大山巌。

大山は西郷の従兄弟でもあり、ドンと構えた総大将でした。

自ら考え、道を切り拓いてゆくタイプの教育の薩摩に対して、長州藩は、やや知識に偏った教育でした。

それでは、皆さん、

今日は、この本を読みましょう・・・

松下村塾では、武術の稽古とは程遠い内容で書籍を重視しました。

そもそも、師匠・吉田松陰が「武から程遠い人物」でありました。

私は

こう考えるのだ!

そして、吉田松陰の独自の考え方に感化を受けた若者が集まりました。

その結果、高杉晋作・久坂玄瑞らの英雄を産み出しました。

学問とは、

人間はいかに生きていくべきか、を学ぶものだ!

はい!

松陰先生!

分かりました!

松陰先生!

「実行力重視」の薩摩郷中教育に比べて、少し理念的・観念的であった長州藩出身者。

西郷たちからみると、少し「書生っぽい」雰囲気もありました。

そして、「明確な先生」が指導し続けた松下村塾と、自治の郷中教育は大きな違いがあります。

郷中教育によって、幕末維新期〜明治期において、薩摩藩の人材が強烈な個性・能力を発揮したのです。

郷中教育と現代中学・高校教育:私立中学と私塾のカラー

小学生・中学生・高校生・大学初等年の子ども・青少年が、一体となって学んだ環境だった郷中教育。

この環境は現代では、ほとんど見受けられないことです。

そもそも、学校教育法が制定される前の時代と現代を比較すること自体が困難でしょう。

江戸時代にも、ある程度の法・法律がありました。

ところが、各藩においては藩主が絶大な権力を持ち、「なんでも自由に決定できる」立場でした。

現代と当時では全く異なる時代の中、教育方針もまたずっと模索が続けられています。

その中で、中高一貫校等で各学校がカラー・独自性を考えています。

中学入試を予定する家庭は、学校の持つカラーを調べて、子どもとの相性を考えると良いでしょう。

やはり、大学進学実績や偏差値も

気になるけど・・・

もちろん進学実績も大事ですが、学校の独自カラーが子どもに与える影響を最重視するのが望ましいです。

そして、「子ども本人に最適な学校を志願して合格目指す」のがベストと考えます。

次回は上記リンクです。