前回は「中学受験の受験勉強期間・姿勢 2〜中学受験本格スタート・初めての通常の専門コースへ・ドキドキとワクワクの交錯の中の不安・塾で受けた衝撃と「自分が遅れている」と実感・受験は長距離走〜」の話でした。

特訓コース初日第一問目の大衝撃

初めて通う「学習指導会」での高橋塾長の「武蔵特訓」開始しました。

食塩水の問題。

食塩の量を計算していた筆者は時間切れで、

高橋塾長

高橋塾長はい!

終わり〜!

高橋塾長が「終わり!」の掛け声を上げました。

よく大きく手を振り上げて、

はい!

終わり〜!

このように高橋塾長がやっていたのを、今でも覚えています。

食塩水Aの食塩の

量は・・・

「食塩の量」を必死に計算していた僕。

あれっ、

まだ終わってない・・・・・

そして、周囲を見るとみんな終わってそうです。

みんな計算が

早いな・・・

あれ、みんな

すごく出来るな・・・

ここで、塾長が解説を始めました。

何か、早く計算できるコツとか

あるのかな?

こう思っていた、小学生の筆者でした。

ここで、塾長は言いました。

みんな!

これは大丈夫だね!

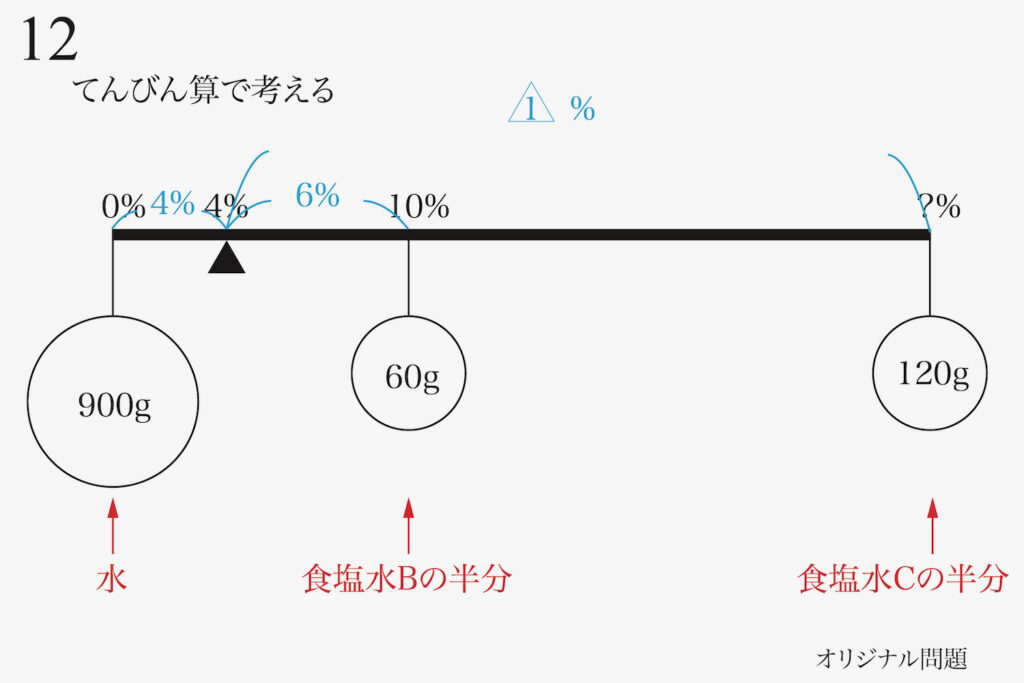

てんびん算

だね!

ここで「てんびん算」という「聞いたことがない言葉」を耳にした筆者は、

えっ、

てんびん算って、なに?

大いに驚きました。

てんびん算に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

周りの子たちは、

そう

そう・・・

あれ(てんびん算)

だよね!

「分かっているよ!」という表情で、ニコニコしていました。

てんびん算の衝撃:解法テクニックと本質的考え方

一緒に行った「同じ小学校でクラスメート」だったHくんも、

当然、

てんびん算でしょ!

「当然」という感じでした。

みんなが「当然!」と思っている「てんびん算」という考え方。

実は、この時の筆者は「名前すら知らなかった」のでした。

てんびん算って、

なんだろう?

じゃ、

解こうか!

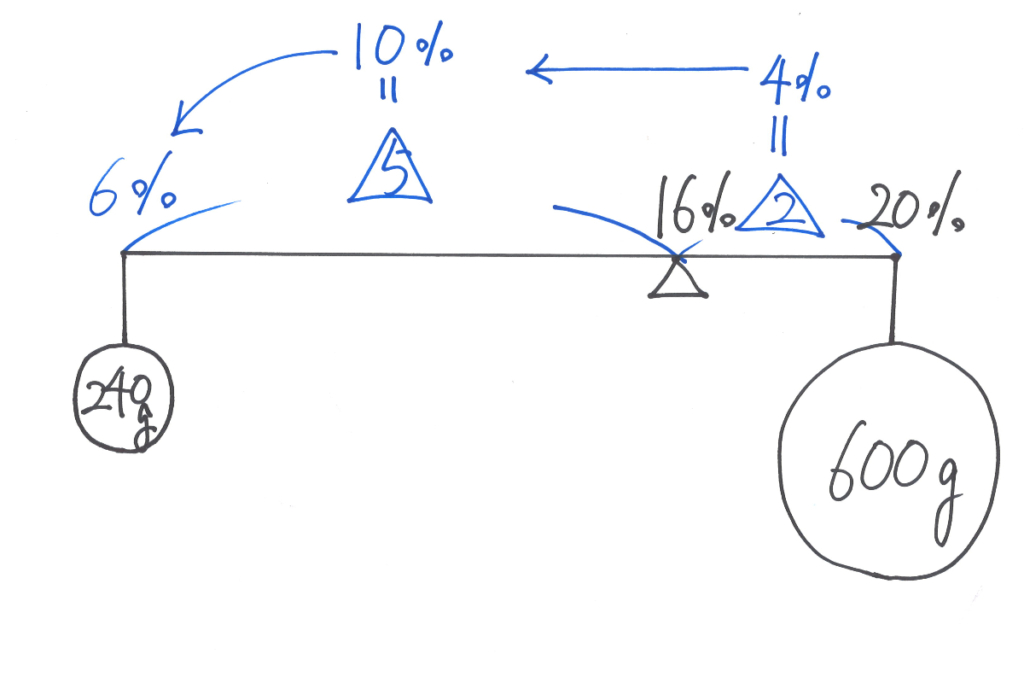

そして、高橋塾長がスラスラとてんびんを描いて、鮮やかに解きました。

こう、てんびんを

描いて・・・

あれっ?

食塩の量計算しなくていいの?

筆者は不思議に思っている間に、

こうして、こう計算すると・・・

ハイッ、答え!

あっという間に答えに辿り着いてしまいました。

えっ?

もう終わり・・・

「てんびん」で

解けるんだ・・・・・・

小学生の頃から理科が大好きだった筆者。

てんびん、って

あれだよね・・・

これは、算数の問題で、

理科の問題ではないけど・・・

てんびん、で

解けるの?

不思議な感覚でした。

「みんなこれは大丈夫」って、

僕は出来てないけど・・・・・

初めてみる「てんびん算」は、最初は、

解法のテクニック

なのかな?

「テクニックの一つかな」と思いましたが、よく考えると、

何だか、

理科っぽくて面白いな・・・

非常に理科的な発想でした。

当時は考えませんでしたが、「てんびん算」は非常に本質的考え方です。

当時は「本質的」という言葉すら知りませんでしたが、なんとなく理解できた僕は、

この考え方は、

とても面白い!

やっぱり、塾に行くと

全然違うんだ・・・

「やっぱり塾は違う」ということを感じたものでした。

大きく出遅れている時:一つ一つきちんと理解する姿勢

こういう風に「衝撃を受けたこと」というのは、年月経っても結構覚えているものです。

自分でも、もう30年以上前のことを「よく覚えているな」とも思います。

この時は、本当に衝撃というか「なんとも言えない悔しい思い」をしたものです。

「みんなが完全に理解している考え方を、知ってすらいなかった」という事実。

この時の衝撃があったので、新教育紀行の初期に「てんびん算」の話をご紹介しました。(上記リンク)

「出遅れている」どころではなく、

僕は、

とっても出遅れている・・・

「とっても出遅れている」ことをハッキリ認識した僕。

その日帰って、すぐに「てんびん算」を復習。

ノートに「これ大事」みたいな大きなシールを貼って、

これを、しっかり理

解するんだ!

胸に刻んで、理解に努めました。

このように、当初は「大きく出遅れていた」僕でした。

一つ一つきちんと理解することをしっかりやりました。

一年後、武蔵中学合格を目指す「武蔵特訓」の周囲の方々。

筆者と同級生なのですが、明らかに「強豪たち」でした。

その強豪ばかりの中「明らかに見劣りしていた」僕。

その日、「武蔵特訓」では6題ほどの算数の問題をやったように思います。

この問題は、

こう考えるのか・・・

ここが、

こうなって、ここがポイントみたいだな・・・

少しずつ理解をすることを着実に行い、少しずつ分かるようになってきました。

「出遅れている」ことを強く認識した分、

毎回の問題は、

完全に復習しよう!

一生懸命、復習しました。

その後も、「てんびん算」同様に、

あっ、そういう

考え方があったんだ!

新鮮味を感じる解法に出会いました。

その時、

これは、

こういうことで、ここがこうなって・・・

しっかり理解するようにしました。

これは、算数だけではなく、理科・社会・国語全てに共通する大事な姿勢です。

そして、「強豪たち」との「最終決戦」である一年後の本試験まで頑張りました。

新6年生となり、少し焦っている子ども・親がいらっしゃるかもしれません。

ぜひ「一つ一つしっかり理解して前進する」ことを着実にやってみましょう。

少しずつ理解が進み、分かるようになり、少しずつ算数も楽しくなるでしょう。

「一つ一つ理解」して、友達に

これは、

こうなんだよ!

考え方を「説明できるくらい」になりましょう。

説明するのは、結構大変です。

実際に説明はしなくても良いですが、「説明できること」を目指すことは大事です。

実際に、「友達に説明する」のは、「説明を求められる」状況以外ではなさそうです。

そこで、親に説明できるようにしましょう。

親は「子どもの説明」を聞いてあげて、

うん!

いいじゃない!

褒めてあげましょう。

「きちんと理解しよう」と言う気持ち・心構えがはっきりします。

それを目指して「完璧目指して」理解しましょう。

最終的に「試験当日にできれば良い」ので、焦らずにやってみましょう。

短距離走でも、「順位の入れ替わり」は頻繁に発生します。

まして「長距離走」の中学受験・高校受験・大学受験。

仮に「少し出遅れている」状況であっても、

最後の最後でも、

志願者の上位に食い込んで、合格者の一人に!

とにかく、一生懸命勉強して、

学力を上げて、合格!

このように「合格しよう」と言う気持ちをはっきり持つことが大事です。

そして、そういう人が最後に「合格者の一員」となるのでしょう。

次回は上記リンクです。