前回は「子どもとペーパークラフトをつくる体験〜二次元から三次元・手を動かす・切ってみる・実体験とイメージ〜」の話でした。

2次元から3次元へ:立体感を養う

2次元=平面である紙をちょっと折ると、3次元=立体になる話でした。

このペーパークラフトを作ってみたら、興味深く感じました。

筆者は歴史が好きで、歴史に関する話を別サイト「新歴史紀行」(上記リンク)で書いています。

歴史に関する本や雑誌を読んでおり、歴史群像に面白い付録がありました。

戦車のペーパークラフトが付録でついていました。

とても面白そうですが、作るのは結構大変そうです。

こういう付録は、多くの場合「いつか作ろう」と思って本棚にしまってしまうことが多いです。

そして、しばらく時間が経過した後に、

内野吉貴

内野吉貴あっ、

そういえば!

このように「だいぶ時間が経過してから」気づくことも多いです。

折角だから、

作ってみよう・・・

子どもが

興味を示すだろうか・・・

子どもに見せて一緒に作るか、それは難しくても作るのを見せるのは、良さそうです。

子どもに聞いてみると、

面白そう。

一緒に作りたい!

意外と乗り気だったので、一緒に作ることにしました。

ドイツ製の戦車で、今はこういう戦車がウクライナで数多く展開している状況を考えるとき、

こういう戦車が

ウクライナ周辺を走っているんだ・・・

複雑な気持ちになります。

子どもがこういうモノ(戦車)が存在することを知ることも、また大事だと思います。

この付録は大人向けのもので、全てカッターで切る前提です。

今回は、出来るだけ「子どもがハサミを使って」作成することにしました。

複雑な形状を切ってみる経験

きれいに作ることが目的ではなく、少し雑でも良いので、子どもと一緒に作成してみることにしました。

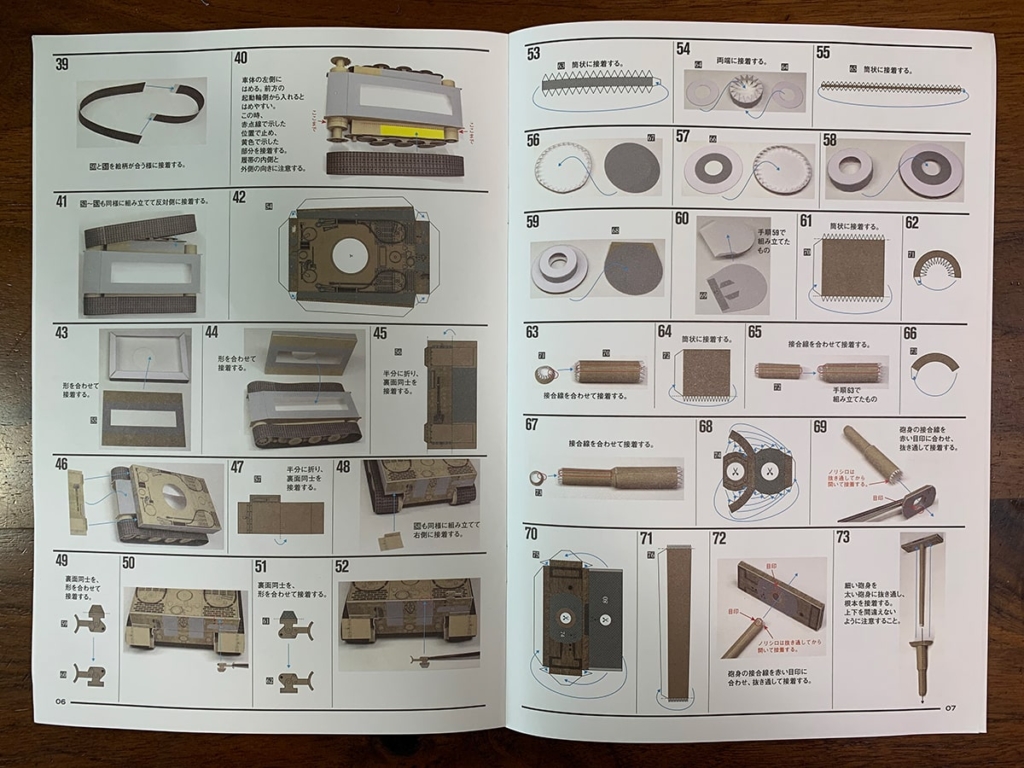

説明書読んでみると、かなり細かくて大変そうです。

小学校2年生には、ハードル高いけど、

やってみよう。

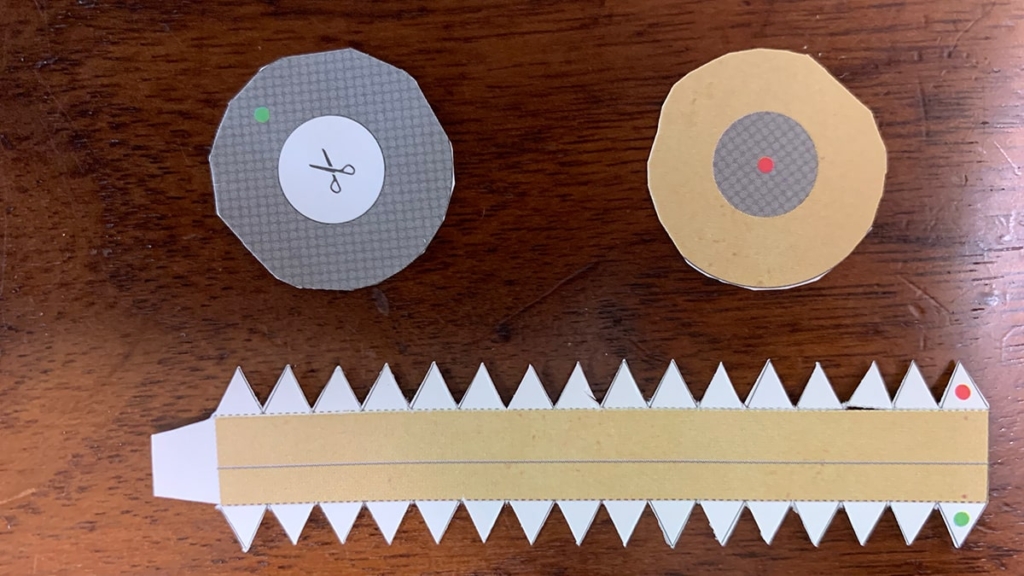

戦車のキャタピラの部分の作成です。

写真上のタイヤは、子どもが切りました。

そのため、ちょっとイビツです。

円は大人が切っても難しいので、子どもが上手く切れなかったとき、

それじゃ

ダメだよ・・・

「ダメ」と言わずに、良いところを褒めてあげるようにしています。

なかなか、上手く

切れたね・・・

ここで、

円は、

こうやって切るといいよ。

改善策を教えてあげながら、少しずつ切ってゆきました。

円柱をつくる:端部がギザギザになっている理由

タイヤ(円柱)の側面は、ギザギザが細かくハサミ出来るのは難しいです。

このギザギザを

ハサミで切るのは難しい・・・

そこで、筆者がカッターで切りました。

この部分を丸めて円柱を作り、ギザギザ部分にタイヤ(円)をつけると、

タイヤが完成しました。

タイヤ

出来たね。

平面の紙から、立体のタイヤ(円柱)が出来るのは当たり前ですが、作成してみると大人でも面白いです。

こうして自分の手で切ってみて、目の前で体験するのが大事だと思います。

また、小学校高学年で、円周率を求める際に、ギザギザに細かく切って考えることを学びます。

円を細かく切ってみるとね、

長方形に近くなるね!

「すごく細かく切ると・・・」と教わり、

ふ〜ん・・・

そうかもね・・・

なんとなく分かった気になります。

上記の模型を作ってみると、「ギザギザに細かく切る理由」がよく分かります。

小学校低学年生なので、今回は円周率の説明はしませんでしたが、

ほら、ここギザギザしているから、

タイヤの円が貼れるね。

ふーん・・・

そうだね・・・

もう少し作ると、戦車らしくなります。

まだまだ、先は長いですが、子どもと一緒に作成するのが楽しみです。

歴史群像を、ご存知の方もいらっしゃると思います。

歴史雑誌の中では、かなり密度が濃い本で、筆者は好きです。

小学校低学年生には「少し難しい」ですが、子どもの

面白そう。

一緒に作りたい!

このポジティブな気持ちを尊重して、少しずつ作ってゆきます。

次回は下記リンクです。