前回は「日本の旧国名の覚え方・暗記のコツ 4〜名前の由来・京・山城の強い影響・中心の京都・他の国々の国名の由来・自分なりのイメージ・日本の中心・重心の移動・京から江戸へ〜」の話でした。

かつての日本の国家像:天皇は京都で将軍は江戸

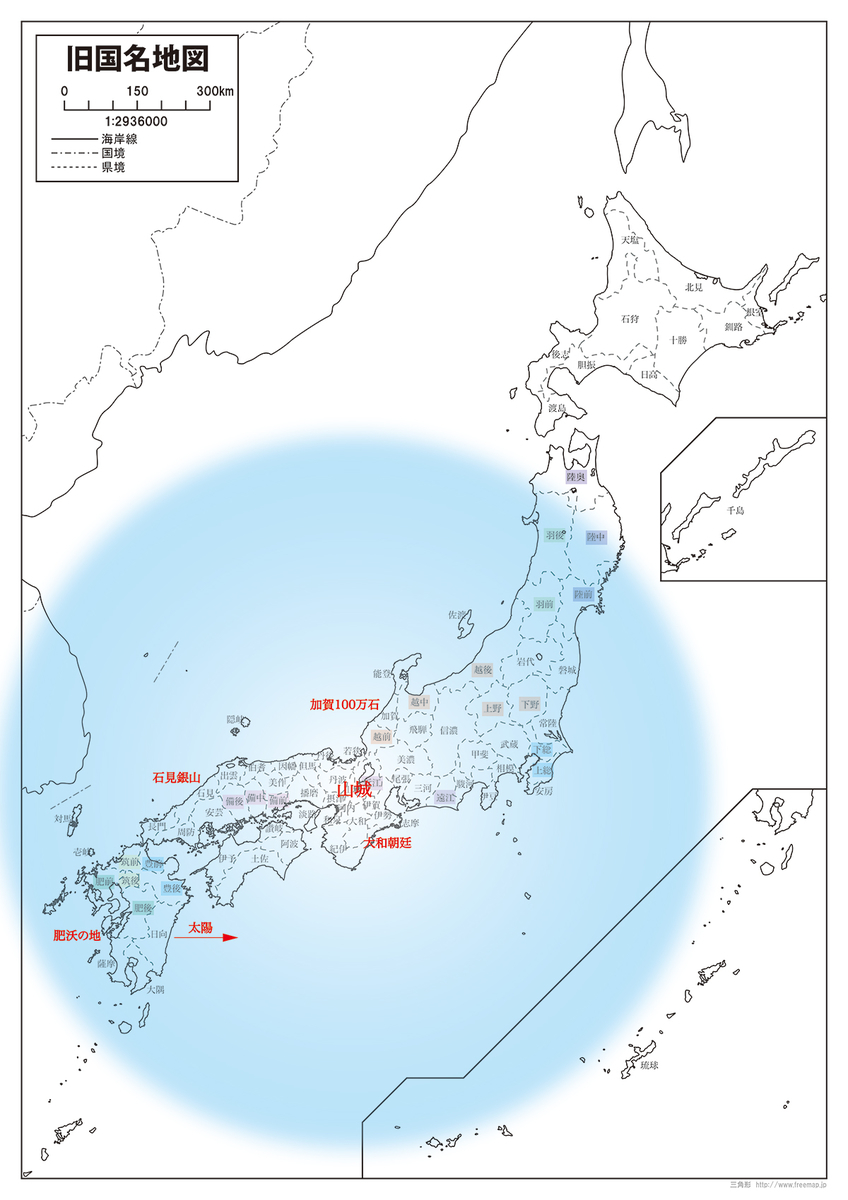

かつての日本が「京=山城中心」であり、日本の中心と重心が京都にあった話でした。

徳川幕府は、明治維新まで「天皇は京都、将軍は江戸」と二つの都市の役割を分けました。

この体制で、徳川幕府は250年以上「日本政府として日本を運営」して続けて来ました。

京都の公家の皆さんは

これ=禁中並公家諸法度に従ってください!

つまり、朝廷の皆さんは、

政治には口を出さないでくださいね!

政治の実権は全て徳川幕府にあるものの、形式上「征夷大将軍は天皇・朝廷から任命される」のでした。

この日本という国家の形式を

変えるのは大変すぎる・・・

形式上、征夷大将軍は「朝廷から任命」だが、

将軍を決めるのはこっち(徳川家)!

形式上は朝廷には大した権限はなく、徳川将軍が歴代絶大な権限を握り続けました。

余(私)は

「生まれながらの将軍」である!

初代将軍家康から八代将軍吉宗の頃までは、徳川幕府は絶大な強権を握り続けました。

もちろん、その間も天皇はずっと存在していて「国家元首を形式上任命」していたのでした。

江戸時代の日本の政治は、「二頭政治」とも言える曖昧な体制だったのです。

そしてこの「曖昧な雰囲気」が「日本の政治の根幹であり続けている」見方も可能です。

江戸と京都の位置的関係:「遠すぎず、近すぎず」の二大都市

徳川幕府にとっては「近すぎず」また「遠すぎず」の「江戸と京都の距離感」。

もし、京都が江戸に

もっと近いと・・・

いかに徳川といえども、

もう少し天皇・朝廷に配慮せざるを得ない・・・

距離感が「ちょうど良かった」のでした。

もし、京都が江戸に

もっと遠いと・・・

良からぬ輩が天皇と結びついて、

徳川に叛逆を企てるかもしれん・・・

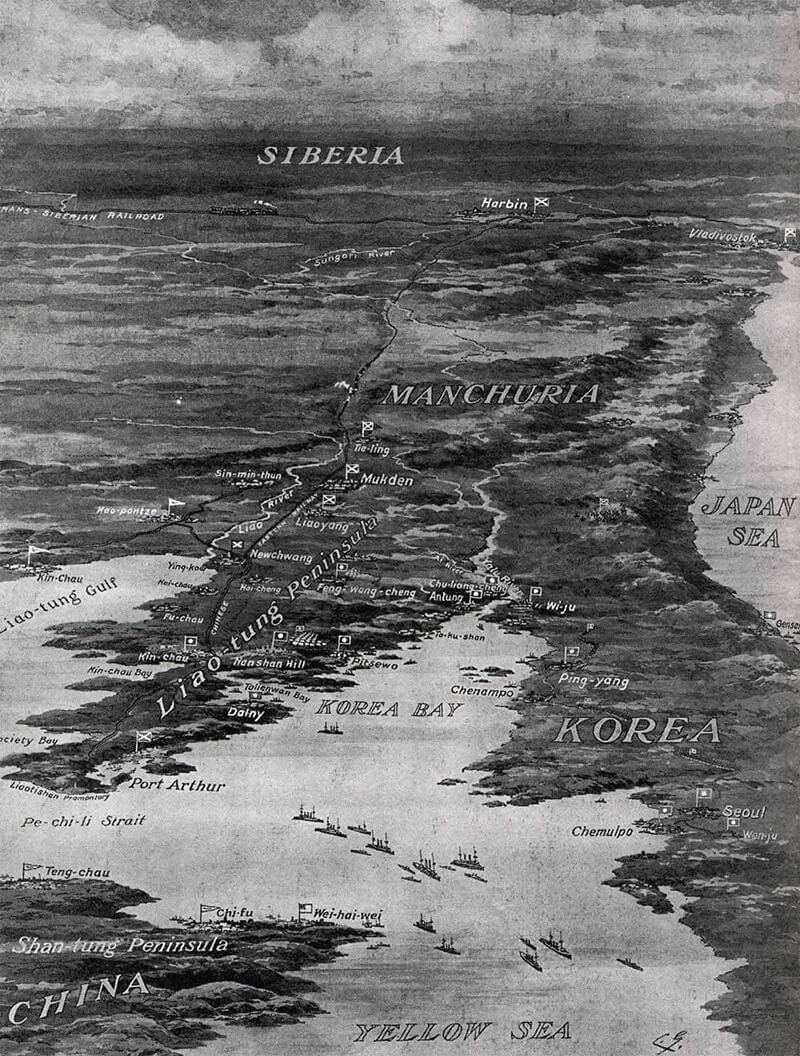

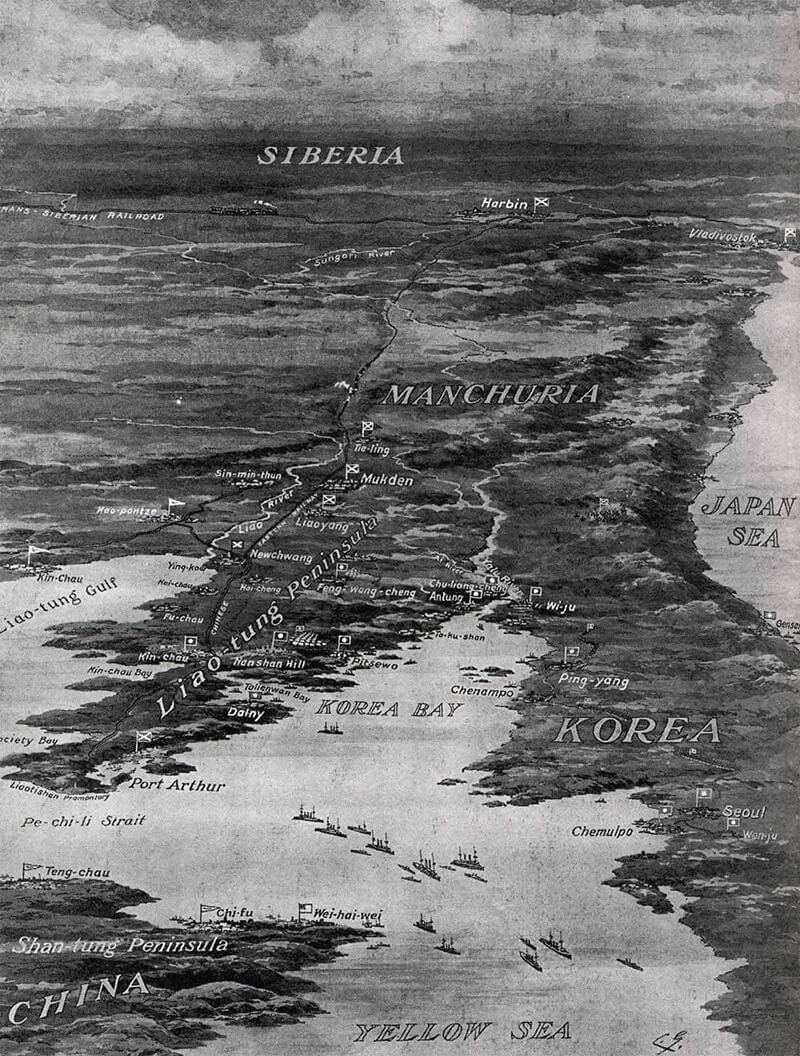

上の図からも、京都がそれまでの日本の中心であることが合理的です。

昔の日本においては、北海道は未開拓であり「遠い存在だった」のが現実でした。

この日本的な「良い塩梅の距離感」で、徳川幕府は250年以上の超長期政権を保ったのでした。

そして、諸外国との折衝が続いて、徳川幕府の屋台骨が揺らいだ頃、

徳川幕府は

大丈夫かのう・・・

そもそも日本の国家元首は

天皇であったはず!

徳川幕府の権限は、

「天皇の下」であるはず!

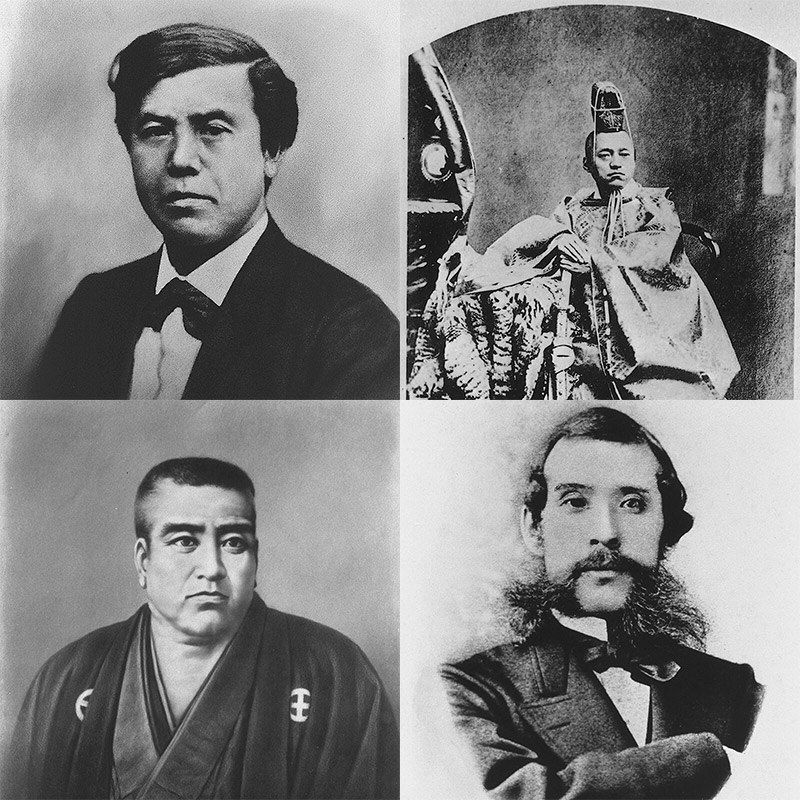

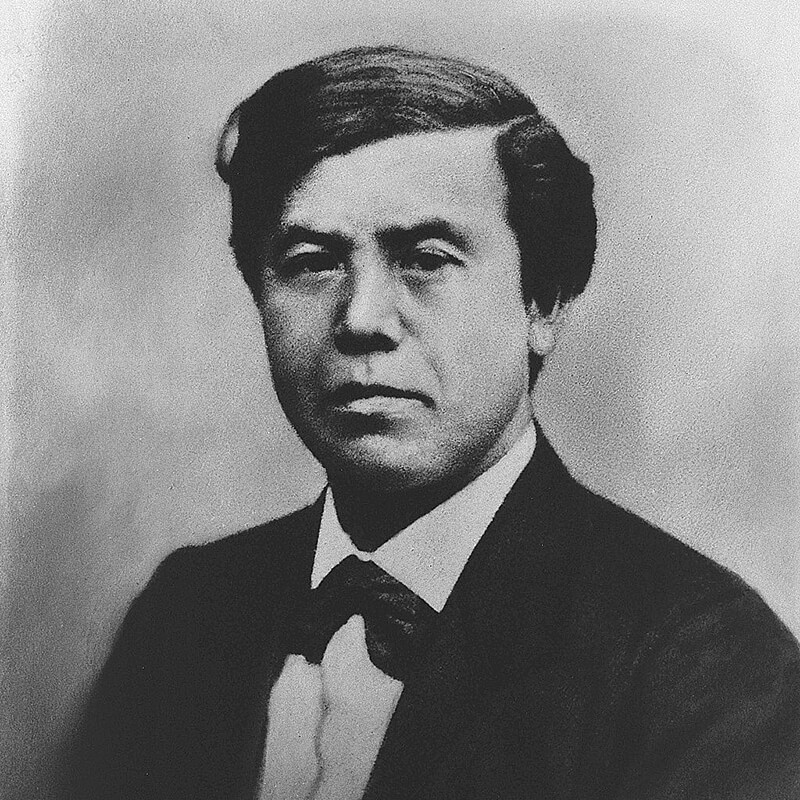

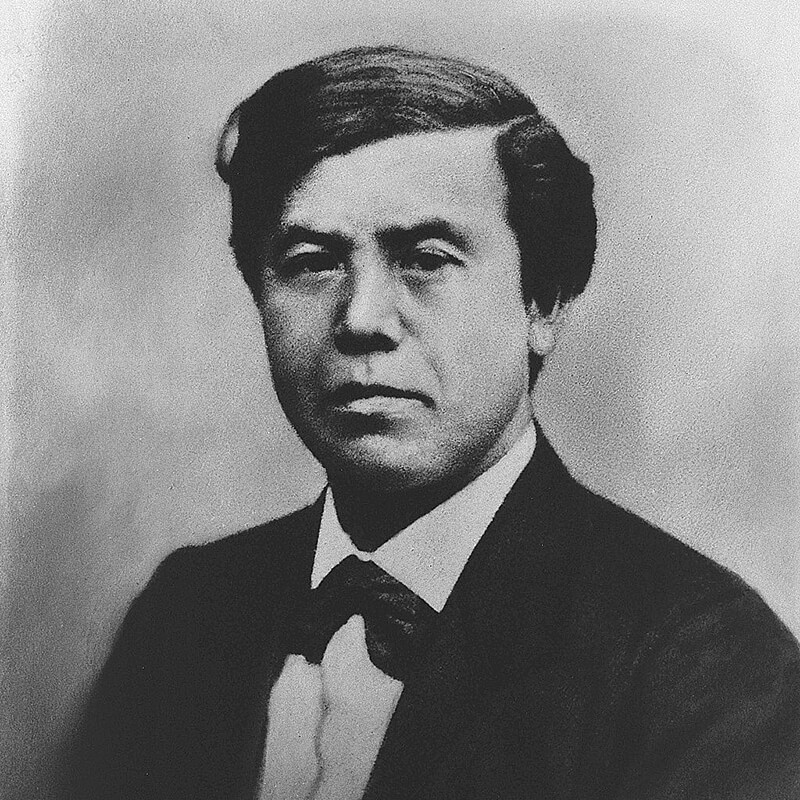

家康や家光が懸念していた「良からぬ輩」が天皇・朝廷と組んで、反抗してきました。

お前たち・・・

いい加減にしろよ!

徳川幕府は「良からぬ輩+天皇」を必死で潰しにかかりましたが、

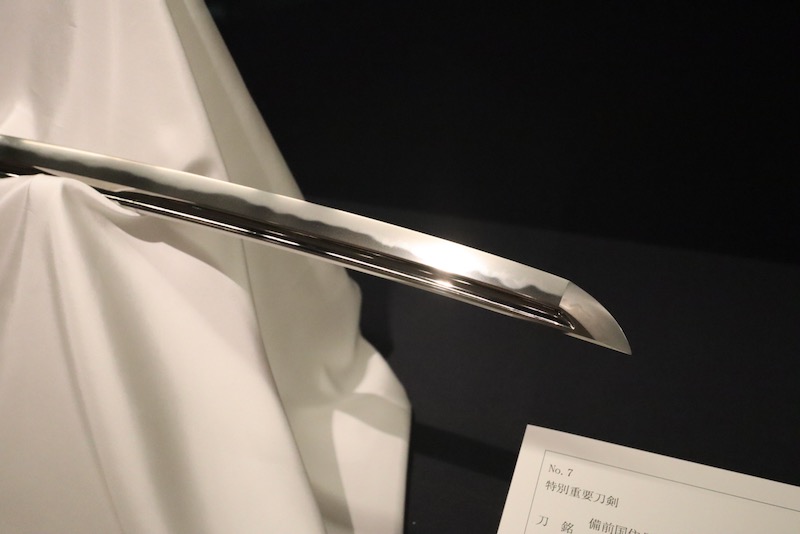

井伊、

覚悟っ!

むう・・・

強権を振るって大弾圧を加えた大老井伊直弼は「作用反作用の法則」の如く、痛烈な反撃を受けました。

そうこうして「日本政府=徳川幕府」と「幕府叛逆勢力+天皇・朝廷」が本気で争う時代になりました。

後世の視点からは、「幕末」と呼ばれる時代です。

おそらく、1860年に「この世から消された」井伊直弼ですら、

この8年後に

「徳川幕府がなくなる」だと?

そんな、

そんなことが起こりうるのか・・・

後の世になって、当時が「幕末」とは「思いもしなかった」のが正直なところでしょう。

明治新政府による「新しい日本像」:京都から「東の京都」東京へ

明治維新後中心が江戸=東京に移動しました。

この結果、日本の国家像がどうなるか、考えてみましょう。

江戸期は北海道は松前藩が管理しており、アイヌと共存していました。

「徳川幕府=当時の日本」は大体、現在の札幌の手前くらいまでで境界は曖昧でした。

明治維新後「北海道を開拓しよう」という動きもあり、

我がRussia(ロシア)が、

南下して、領土を広げるのだ!

北からロシアが進出して来ました。

新たな国家は、

これまでと全く違う体制へ!

外国から

我が国を防衛せねば!

北海道の確保・防衛は、日本政府にとって非常に重要です。

そして日本全体を、すっぽりと覆う江戸=東京を中心とする円が考えられます。

この円(日本領)はその後、北海道の北方や沖縄などへ範囲を広げてゆきます。

イメージとして「明治新政府が始まって間もない頃」です。

琉球はもともと

薩摩領ごわす・・・

薩摩は日本の新体制に入るごわすから、

琉球も日本領ごわす・・・

これは「日本側の論理」であり、江戸時代の琉球(沖縄)は「中国と薩摩の両属状態」でした。

天皇には江戸へ同座頂き、

江戸は新しい名前へ!

新しい都(みやこ)なら

「京」はつけたいな・・・

かつて、江戸は「東都(とうと、東の都)」と呼ばれていました。

そこで、

「東都(東の都)の京」だから、

「東京」だ!

ある意味シンプルであり、分かりやす過ぎるくらいの感じで世界の大都市東京=Tokyoは誕生しました。

東京が首都であり(明文化はされていませんが)、天皇陛下にも京都から東京へ動座頂いたこと。

このことが「新しい日本国家の骨格」として、最も合理的であったのです。

次回は上記リンクです。