前回は「「出来ない」から「出来る」ノートの描き方〜「丁寧すぎない」ノート・大きく描く効果・「学ぶ」は「真似ぶ」から・丸写しの大きな効果・少しずつ理解〜 」の話でした。

紙に大きく描く:大事なことは大きく

勉強する時、算数でも理科でも社会でも、紙に大きく書いてみましょう。

国語はあまり大きく書く機会がないかもしれませんが、なんでも大きく描く・書くことは良い事です。

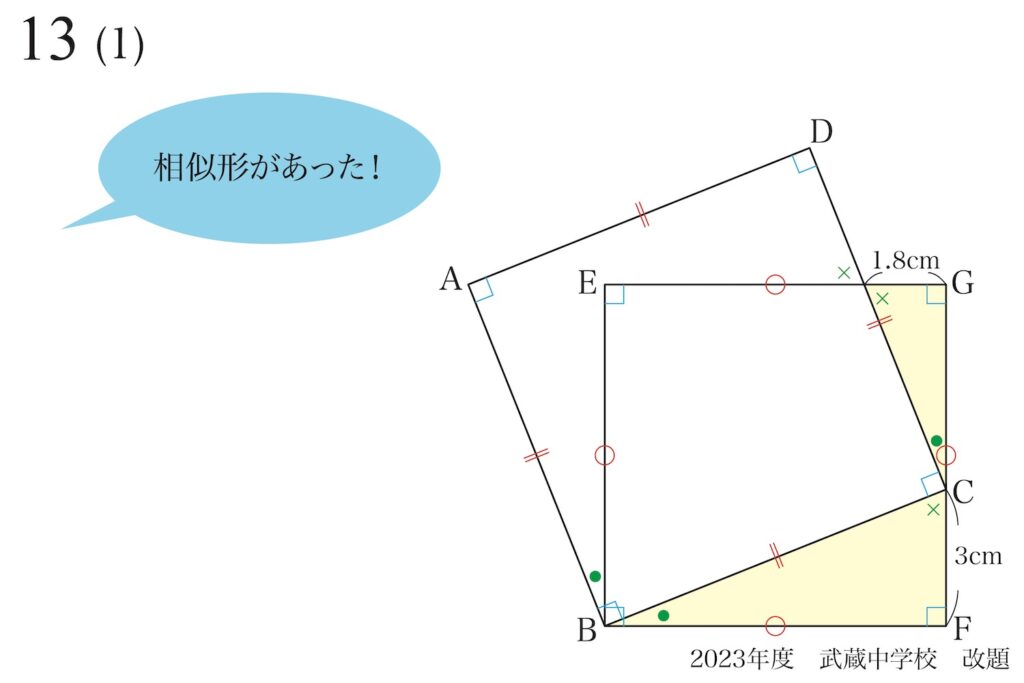

図形問題の図形は、大きく描いてみると、色々と気づくことがあるでしょう。

男子小学生

男子小学生あ、ここは

こういう事だったんだ!

これは中学受験〜大学受験でも、とても効果が大きいです。

社会の暗記では、「自分なりにまとめて、理解力と暗記を増やす」と良いでしょう。

色々なことを、ノートや紙に大きく書いてみましょう。

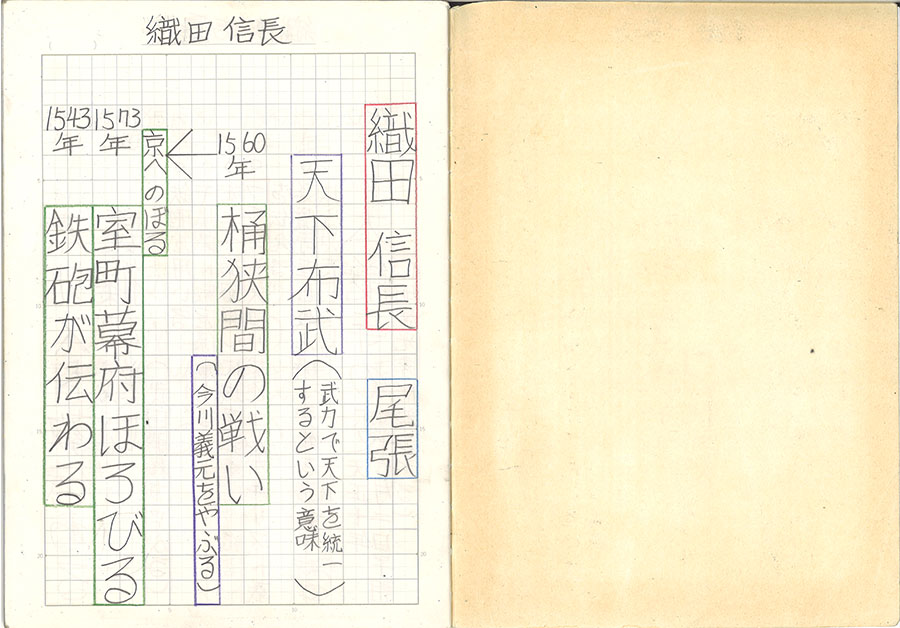

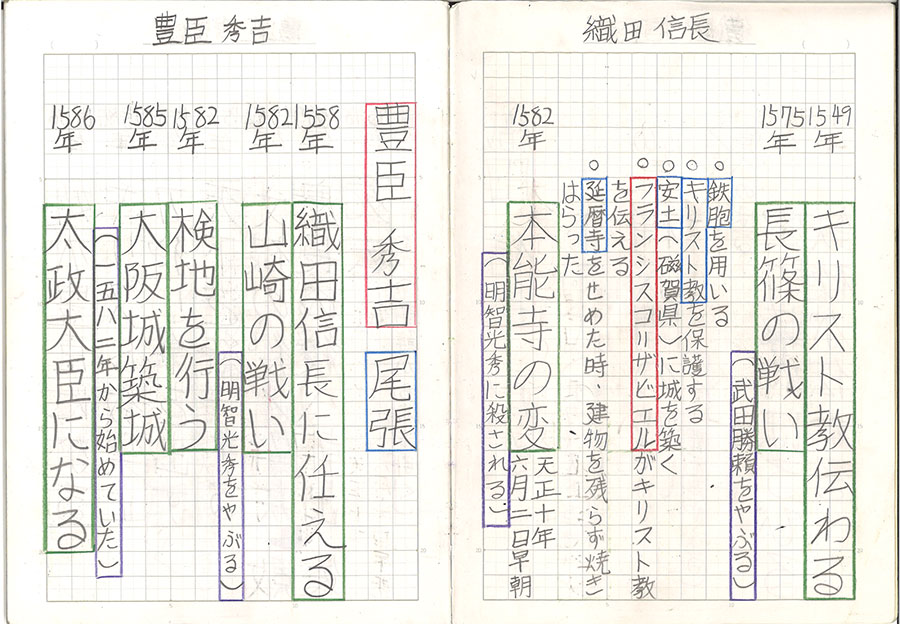

上は筆者が小学生の頃の、社会の日本史のノートです。

小学校の授業ノートで、自分なりに追記している形跡があります。

「本能寺の変」で「天正十年六月二日早朝」と書いてあります。

おそらく、これは学校では教えない事でしょう。

多くは「年」までで「月」に言及することが少ないのが歴史の授業です。

本能寺の変は、信長が天下統一目前の

1582年に勃発して・・・

こう習うことが多いと思います。

筆者は小学生の頃、歴史が好きだったので、おそらく学習マンガ等に書いてあったことを、

時期も歴史には大事だから、

書いてみよう・・・

こう考えて「追記した」と思います。

この歴史ノートには、特徴的なことがあります。

・大事な人物・大事な出来事を大きな文字で記載

・人物は赤・出来事は緑・重要単語は青・説明は紫と、色分けされている

大事な人物・大事な出来事は、「縦横2倍の4倍の大きさの字」で書いています。

「ここまで大きく書くかどうか」は、それぞれの子どもの個性によるでしょう。

また、上の例で大事なことは、「カテゴリーに対して、自分で色分けしている」ことです。

これは、自分で分類すると頭に整理されて記憶力が増進するので、非常に大事な姿勢です。

上のノートの例は「筆者の実例」であり、「一つの例」に過ぎません。

文字の大きさ・色などは「自分の好きなように」書いてみましょう。

自分で書く大事さ:「何かを見て分かった気」にならない

算数・数学は「書いて理解する」ことが大事です。

そして、「目で見て、分かったつもりにならない」ことが大事です。

実は、この「書いて理解する」ことは、理科・社会・国語などの科目にも共通します。

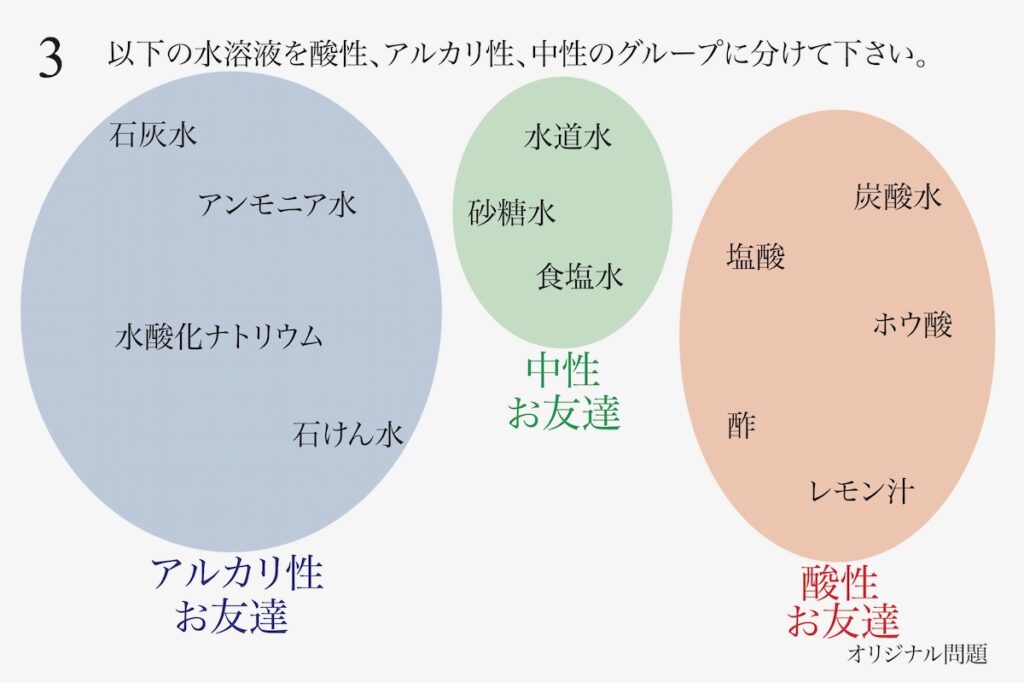

上の例のように、理科・社会の暗記項目が「まとめられている内容・図・表」を考えましょう。

暗記項目を見て、

あっ、これ

分かりやすいな!

こう思って、その「内容・図・表」や動画をじっと見る方がいらっしゃることが多いです。

ところが、「じっと見て、眺めて」もなかなか頭に入らないのです。

「参考書などのテキスト・図・表」を参考に、自分で書くのが良いでしょう。

自分でまとめるのは

難しいよ・・・

難しく考えずに、「参考書等を一部丸写し」でも良いでしょう。

その際、「全部写すと大変」なので、「一部抜粋してまとめる」と良いでしょう。

上手くまとめられている「参考書などのテキスト・図・表」を眺めても、全部頭に入れるのは困難です。

そこで、

少しでも良いから、

しっかり覚えよう!

この「しっかり理解しよう・覚えよう」という姿勢を持つことが大事です。

自分の中で様々なことが繋がり、各科目の複合問題へ対処する力も養われるでしょう。

あまり大きな紙に大きく書いていると、本番の入試の時に、

解答用紙を、

はみ出してしまうのでは?

このような懸念を持つ方もいるかもしれません。

本番の入試の際には、しっかりと思考を整理して「解答欄内に書く」ようにしましょう。

はみ出してしまって解答用紙が足りなくなったら「この続きは裏です」と裏に書いても良いでしょう。

解答は裏に

書いてはならない!

このように「裏は✖️」と記載ある学校もあるので、その場合は表だけにしましょう。

一生懸命問題に取り組んでいる姿勢は、とても微笑ましいです。

採点者から見れば、一生懸命書いている姿をみると、

一生懸命

やっているね。

ここは、

〜点くらいあげよう。

最後の答えが間違っているとしても、その過程は十分に評価に値するでしょう。

そして、それに応じた点数をつけるでしょう。

答案に、あまり書いてなかったり不十分な分量しか表現されていないと、

何が言いたいか、ちょっと

よく分からないな・・・

「表現が分からない」時、採点者は「点数のつけようがない」のです。

子どもが受験生だと「採点される側」の考えばかりになってしまうかもしれません。

「採点する側」の立場になってみるのも、時には面白いですし、実用的です。

「採点する側」の視点に立って考えてみて、

こんな風に

書いてみると良いかも。

あまり「型にはまらない」発想が良いでしょう。

採点する側の視点:書くことで思考を整理

大学生の時に、中学・高校の塾のテストの採点のアルバイトをした経験があります。

採点するのも人ですから、頑張っている人にはなんらかの点をあげたくなります。

全然間違っていれば✖️だけど、

一生懸命な人には、点をあげたい・・・

「想定される解答」を採点することは簡単なのですが、少し遠回りした答案が時々あります。

数学的センスとしては少し劣る内容ですが、論理的にきちっと明確で正しい場合は、

ちょっと遠回りだけど、

数学的論理はバッチリだな・・・

きちんとした点数をあげます。

答えがあっていれば、「遠回りしていても論理性が正しい」のであれば満点です。

「論理的に正しくて」「一生懸命解こうとしている」姿勢は共感を呼びます。

一生懸命やっている方には、誰しも好意を持ちます。

では、とにかく

書けば良いの?

一方で、注意することがあります。

特に、算数・数学は「全く解答に至らない、見当違いのことを延々と書いても点数にはならない」です。

算数・数学は、

ちょっと

違うかな・・・

こう気づけるようになることも大事で、それには「自分で書いて理解」が良いでしょう。

日々の学びの中で「どんどん書いてみる」事は、学ぶ上で大事な姿勢ですし実戦的です。

子どもでも大人でも、共通することがあります。

それは、「ただ頭の中で考える」よりも「紙に書いて考えてみる」方が思考が整理されることです。

書いて見ると、思いのほか良いアイデアが、思い浮かぶことも多いです。

こんな

感じが面白い!

こんなアイデアは

どうだろうか・・・

図形でもイメージの絵でも、遠慮なく大きく雄大に書いて、描いてみましょう。

採点者の方は、そういう一生懸命な答案に出会うのを待っているのです。

ぜひどんどん書いて、描いてみましょう。

次回は下記リンクです。