前回は「かっ車の考え方・コツ・ポイント 4〜動かっ車の移動距離を描く・どこかの点に注目・大事なポイントに注目・理解して楽しく成績アップ〜」の話でした。

電気の基本:電圧と電流と抵抗

今回は、小学生・中学受験の理科の電気を考えてみましょう。

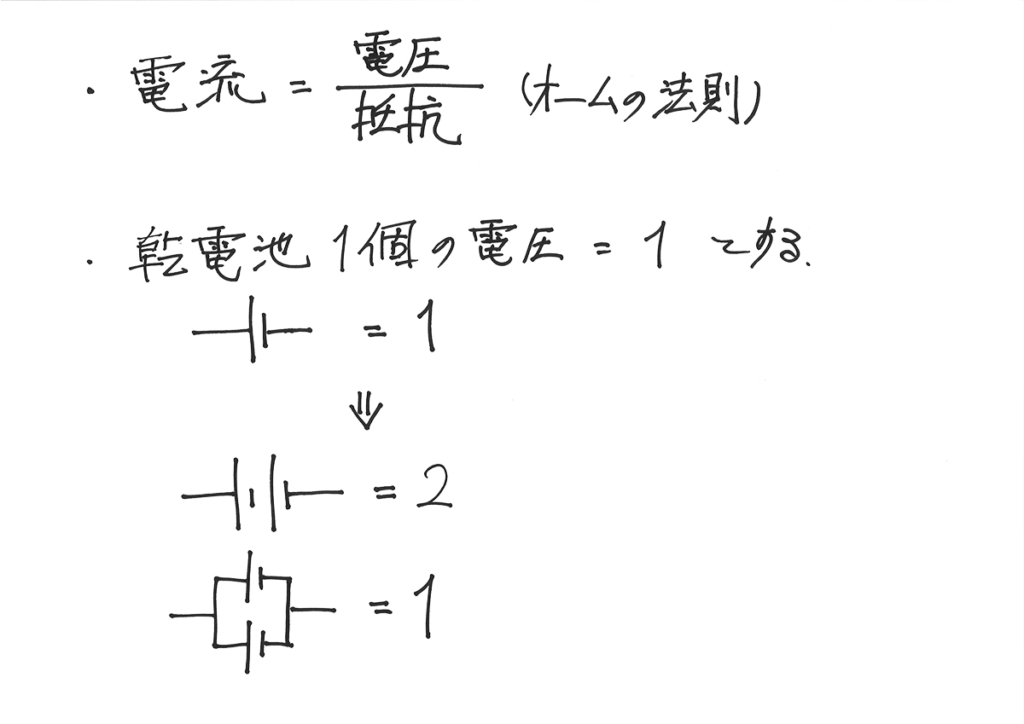

電気は電流・電圧・抵抗があり、オームの法則が基本です。

男子小学生

男子小学生これは

知ってるよ。

この辺は

分かっているけど・・・

電池や電球が、沢山出てくると

わからなくなる・・・

「電流とは?」「電池とは?」と学ぶ時、上のような、物理法則が突然出てくることが多いです。

すると、

まずは、この公式(法則)を

暗記しなければ、ならないのね・・・

そして、公式(法則)をどう使って

問題を解くか、パターンを覚えなきゃ・・・

多くの受験生は、このように考えます。

それも良いのですが、「考えると楽しい」はずの理科が「暗記科目」になってしまいます。

だけど、公式(法則)は、

暗記しなければならないでしょ・・・

「公式は理解して暗記」が必要ですが、理科はイメージすることを大事にしましょう。

イメージがしっかり出来ていると、応用問題も解けるようになります。

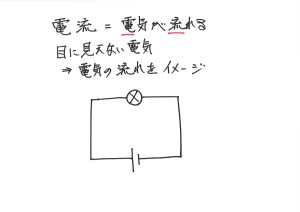

電流とは?:流れる電流を描く

まずは、電流とは何か?を考えてみましょう。

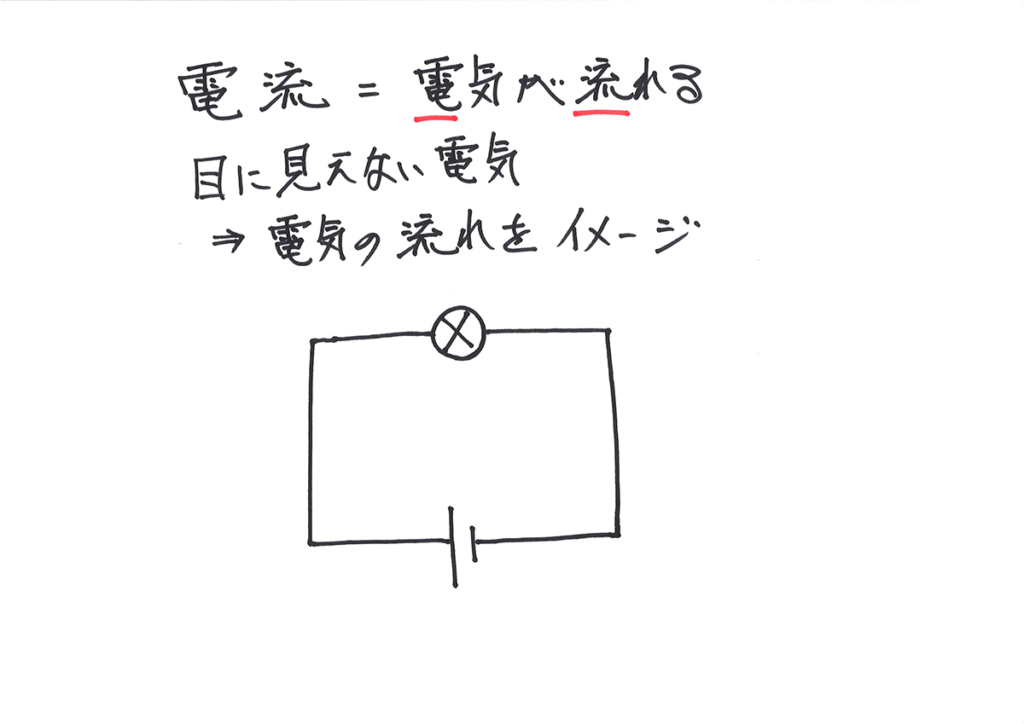

基本回路の「電池1個と豆電球1個」を考えます。

「電流=電気が流れる」です。

電気は見えないですが、「流れている」のです。

確かに、電流って

「電気の流れ」だね・・・

でも、目に見えないから、

よく分からない・・・

この「見えない」ことが、電気が難しく感じる一つの理由です。

暗記ではなく、「考える」タイプの理科の問題を考えてみましょう。

電気・電流以外の、てこ・ばね・かっ車・ものの動き・実験などは、対象が見えます。

対して、電気・電流は「目には見えない」ので、

電気・電流は

どこにいるのか・・・

よく分からないから、

直列・並列とか暗記した方が早いかな・・・

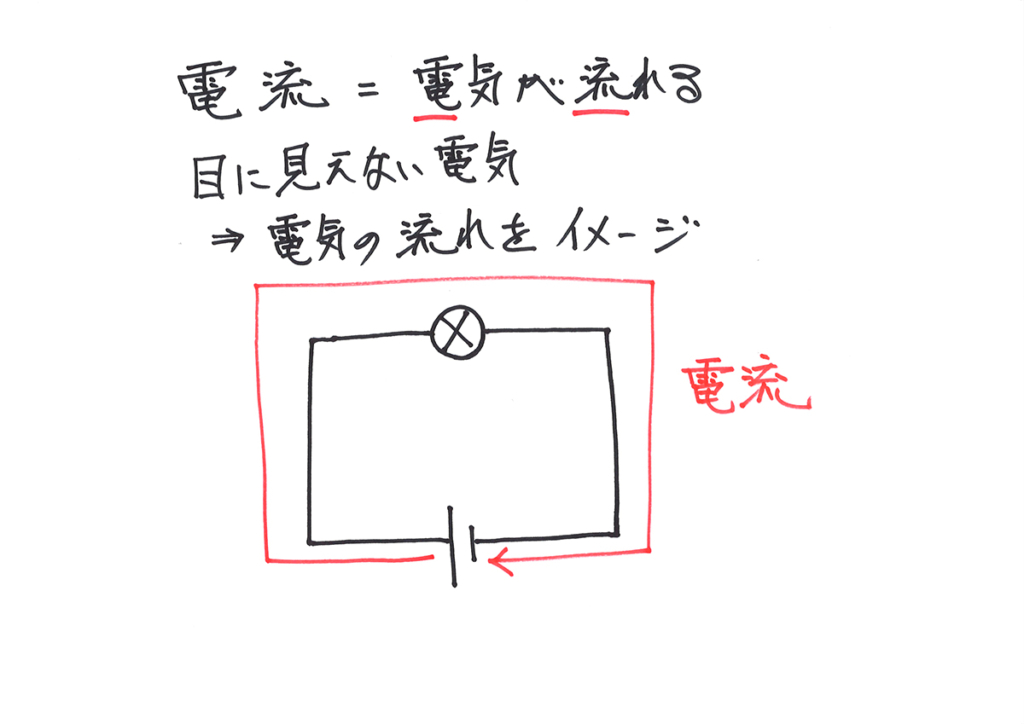

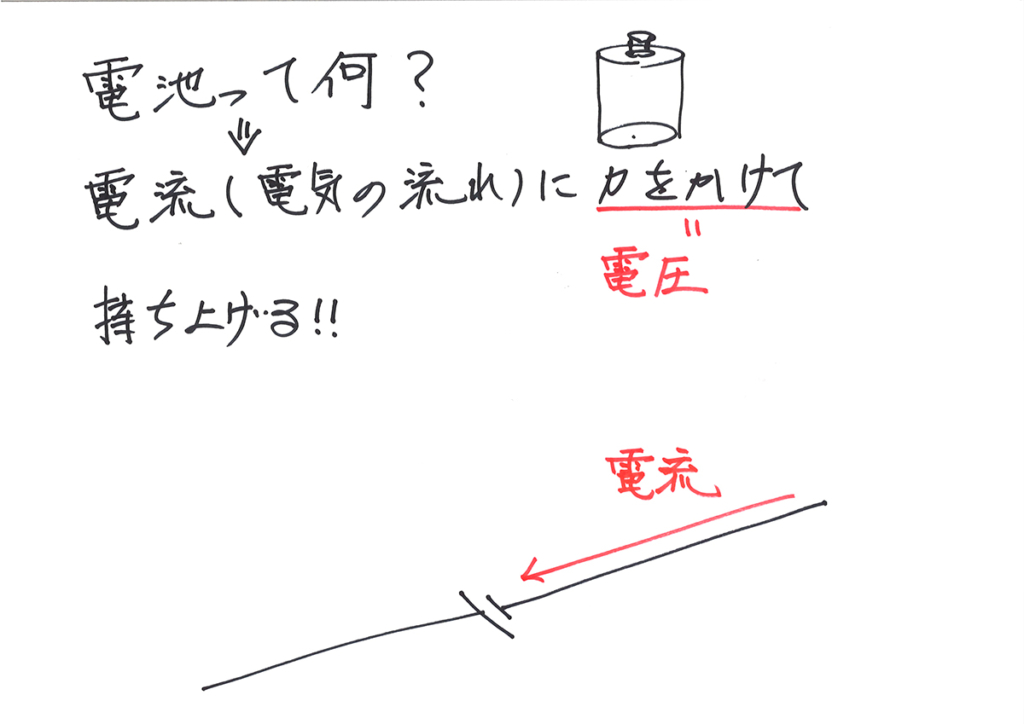

ここで、電気が流れている様子を描いてみましょう。

目には見えない電気・電流は、流れている状況をイメージして、電流を描くようにしましょう。

電流は「電池のプラスからマイナスに流れる」ので、上記のように描いてみましょう。

グルッと流れている

感じでいいの?

こうして、描いてみると「見えない」電気の流れがイメージ出来ます。

電池とは?:電流を「持ち上げる」役割

次に、「電池とは何か?」を考えてみましょう。

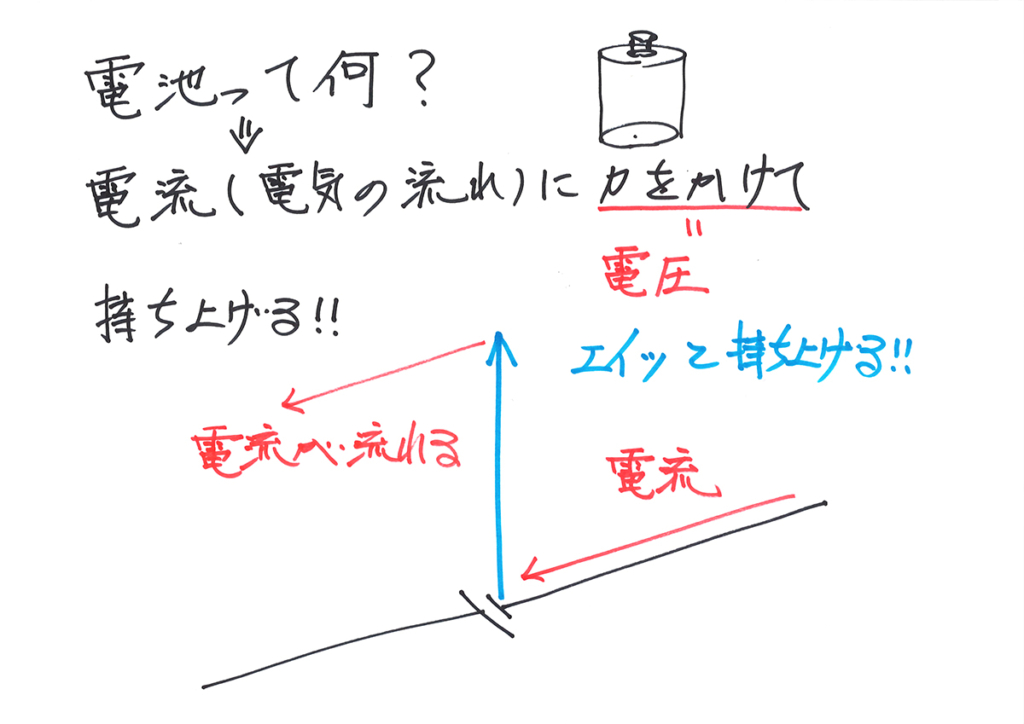

電池とは、「電流を流す」役目と「流れてきた電流を持ち上げる」役目を持ちます。

この「流れる電流を持ち上げる力・高さ」を「電圧」と呼んでいるのです。

これは、「電流がなかった時」も同じです。

電池が1個でも何個でも、「電流がない回路に電流を持ち上げて流れを発生させる」のが電池です。

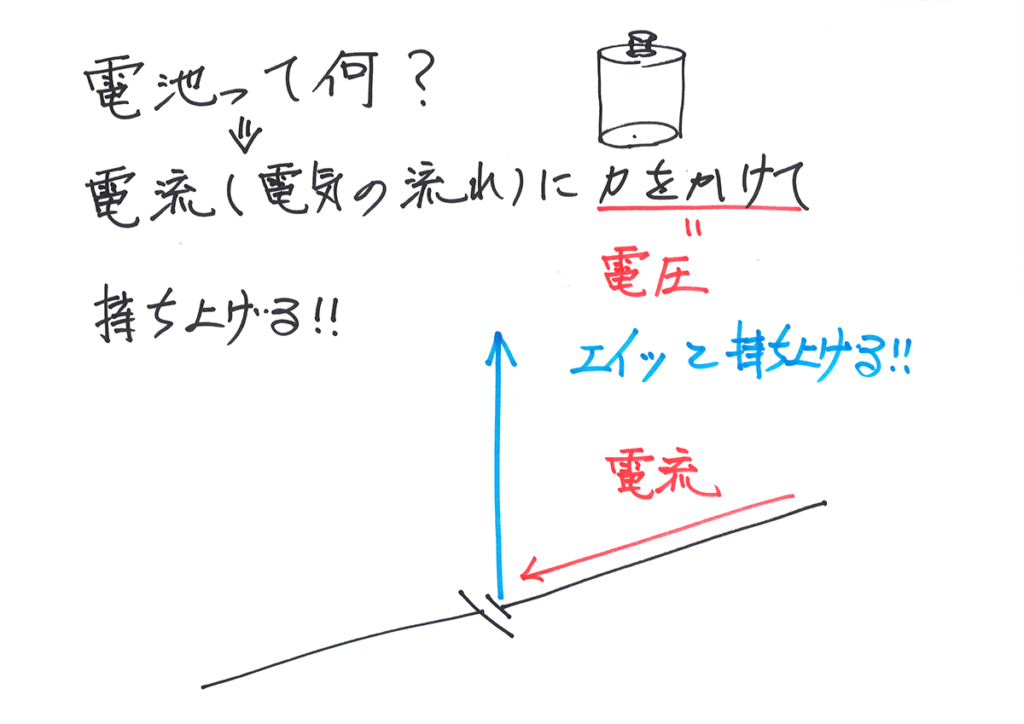

電流が流れてきて、電池のところにやってくると、電池が「エイッ」と電流を持ち上げます。

すると流れてきた電流は、「持ち上がったので、また流れることができる」のです。

つまり、「最初に流れてなかった電流を、電池がエイッと持ち上げる」役目をするのが電池です。

流れる電流を

持ち上げて、また流すよ!

電池は「持ち上げるパワー(エネルギー)」がある限り、

パワーがある限り、

何度でも電流を持ち上げるよ!

「流れた電流を何回も持ち上げる」ことが出来ます。

そして、「持ち上げる高さ=電圧」と呼びます。

例えば、単三乾電池や単四乾電池は「1.5V(ボルト)」の電圧があります。

・最初に電流をエイッと持ち上げて、電流を流す

・一周してきた電流を再度エイッと持ち上げて、電流を流す:持ち上げるエネルギーがある限り

この電気の流れ=電流を、「水の流れ=水流」で考えてみましょう。

電池が「エイッと持ち上げる」のは、何か似ているものがあります。

ポンプに

似ているね!

ポンプにとても似た役割をする電池。

電池がポンプのような役目を果たして、水を持ち上げて流します。

これを「水流モデル」と呼んで、参考書等で紹介されています。

なんで、電流なのに

水流って、水の話になるの?

それは、水流モデルは「モデル」であって、「こう考えると分かりやすい」考え方だからです。

上記の考え方は、水流モデルと同じことです。

かっ車・電気などの物理分野は、

この公式を覚えて、

次はこの公式・・・

このように「公式」ばかりではなく、これらの「基本的イメージ」を大事にしましょう。

なんとなく、公式ばかりだった

電流や電池が、少し分かった気がする・・・

最初は「なんとなく分かった気持ち」で良いでしょう。

電池が電流を持ち上げて、

流れるんだね・・・

最初は「大体」で良いので、そのイメージを大事にして、基本〜応用問題を考えてゆきましょう。

そして、電気の問題は、理科の問題の中でも比較的「パターン」に分けやすいです。

それらのパターンよりも、基本を理解して問題の考え方をしっかり理解しましょう。

次回は、電流・抵抗の基本の話をご紹介します。

次回は下記リンクです。