前回は「エジソンとアインシュタインの大いなる共通点〜小学校の教育が全く合わなかったエジソン少年・生涯の友となったバイオリンの存在〜」の話でした。

少しのろまな兄と利発な妹

アインシュタインには2歳下の妹がいました。

二人ともとても可愛らしいです。

教師B

教師Bなんだ!

アルバート!

君は、

全然ダメだな!

君は

「のろま」だ!

小学校で教師に「のろま」と言われたアインシュタインは、内向的で、おとなしい子でした。

写真を見ても、妹の方が賢こい感じです。

アインシュタイン兄ちゃんは、少しボーッとした感じでしょうか。

のちに大天才となるアインシュタインの若き頃のイメージは、このような感じでした。

周囲の遊び相手や大人たちは、

アルバートは、

ちょっとぼんやりしている・・・

アルバートは、

勉強には向いてないのでは・・・

まさかこの子が、将来大天才になるとは、誰も、とても思わなかったでしょう。

小学校で、

もう、お前は

学校に来るな!

えっ?・・・

来ちゃダメなの?

教師から直接「学校に来るな」と言われ、「小学校卒業ですらない」エジソン。

現代、大学卒業の「大卒」に対して、「高卒」「中卒」などの言葉があります。

その中、「小卒」という言葉を聞くことは非常に少ないです。

現代教育が「中学校までが義務教育」であり、1847年生まれのエジソンの時代とは大きく違います。

このことを加味しても「小学校すら卒業していない」のは、

僕は

小学校すら出ていないけど・・・

現実として、当時のエジソン少年にとって「大きなマイナス」だったでしょう。

外でみんなで遊ぶのは、

好きじゃない・・・

うちで一人で

いるのが好き・・・

そして、「ぼんやりしていて、とても利発には、程遠い存在だった」アインシュタイン。

小さな頃に「利発であるかどうか」というのは、大して重要ではないかもしれません。

バイオリンに夢中になったアインシュタイン:英才教育と音楽の学び

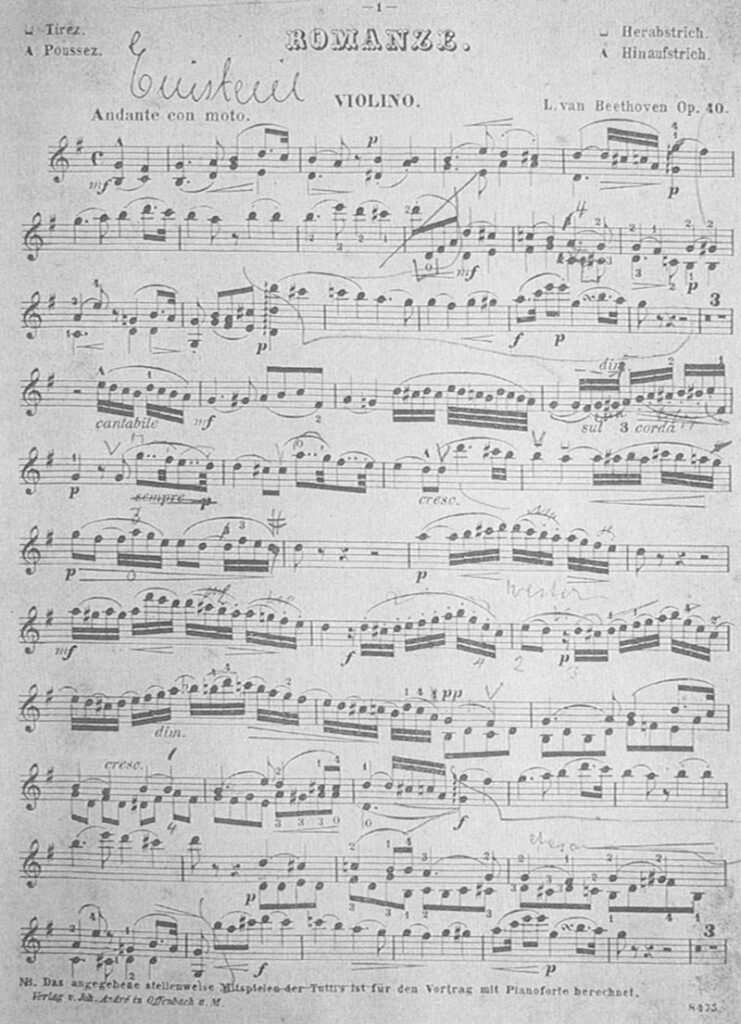

母パウリーネの勧めで習い始めたバイオリン。

アルバート、

これをやってみてはどう?

よほど音楽とウマがあったのか、アインシュタインは夢中になります。

これは、とっても

楽しいぞ!

バイオリンを弾くのは、

とても楽しい。

アインシュタインのメモがある譜面が残っています。

この譜面で何かが分かる訳ではありませんが、ただ「バイオリンを弾く」のではなく、

ここは、どうなって

いるのだろう・・・

「何らか楽譜で考えている」という積極性が見られます。

小さな頃にピアノなどの音楽を習う子どもは、多いでしょう。

習う先生の教え方にもよりますが、

譜面に描いて

みよう。

子どもは「譜面に書いてみよう」とは、なかなか思わないものです。

最初は、写して良いから、

譜面に描いてみたら?

「譜面に何かを書く」ことを、アインシュタイン少年が母から促されたかもしれません。

あるいは、生来の「不思議に思う」ことからの自発的行為だったのか不明です。

音楽って、

どう生まれるんだろう?

「考えることが好き」なアインシュタイン少年は、このように感じたでしょう。

そして、このバイオリンの教育は、母親なりの英才教育だったのでしょう。

読書大好き少年

内向的だったアインシュタインでしたが、読書が大好きでした。

人と話すより、

読書が好き・・・

アインシュタインが10歳の頃、よく遊びにきていた人に医学生タルムートがいました。

やあ、

アルバート・・・

あ、タルムートさん、

こんにちは・・・

これ、良かったら

読んでみな。

タルムートさん、

有難う!

10歳にとって、大学生は「かなりお兄ちゃん」です。

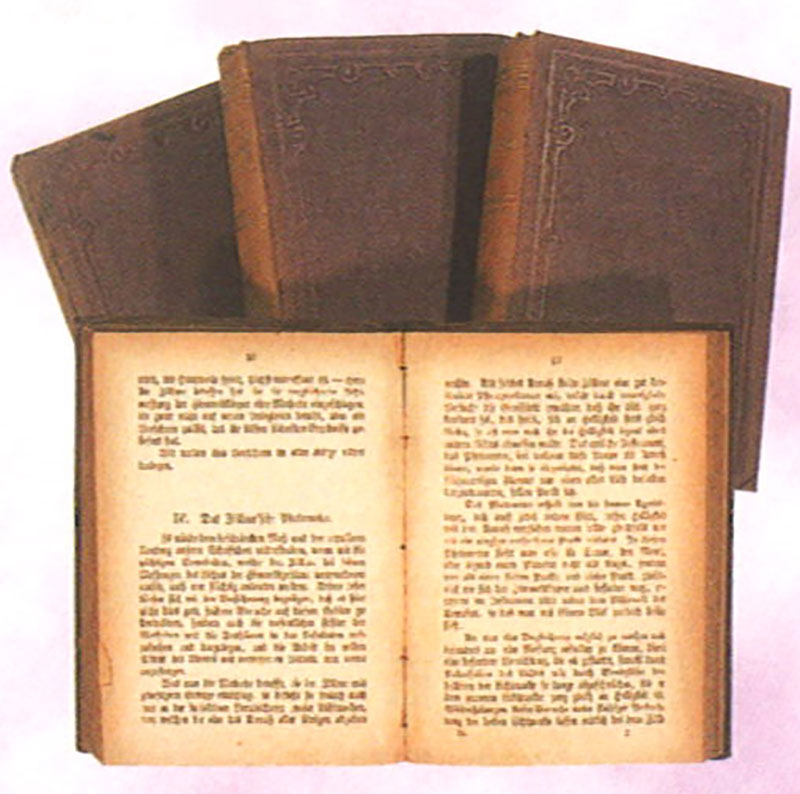

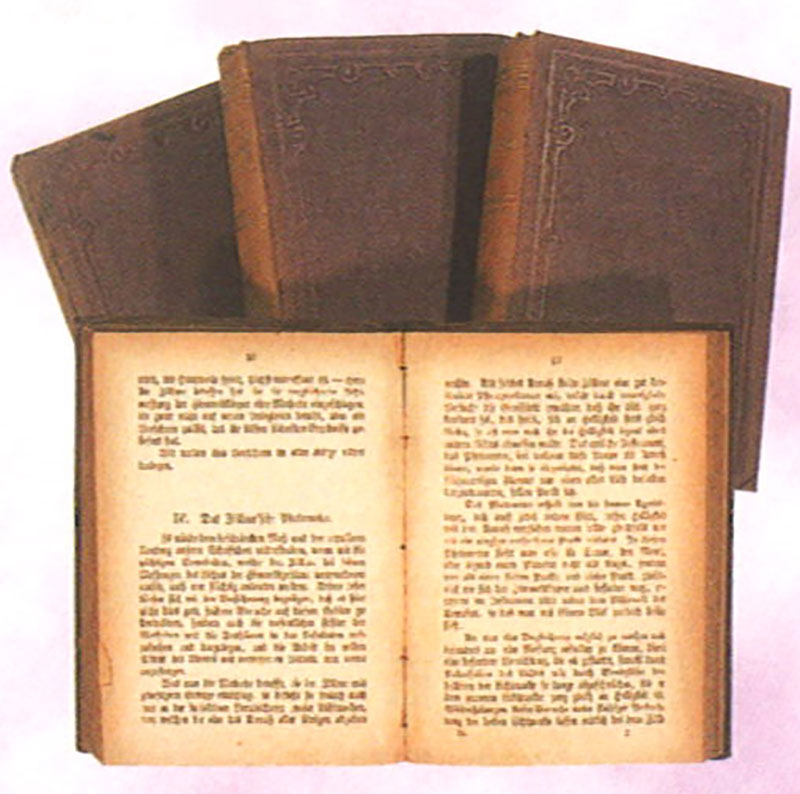

タルムートがアインシュタインに渡した本は、当時ベストセラーだった「通俗自然科学読本」でした。

子ども向けの、全5巻の自然科学の本でした。

これは、

とっても面白い!

コンパスの不思議さを楽しんでいたアインシュタイン少年。

ここで、科学・サイエンスに出会いました。

何だか、

面白いことが、沢山書いてある!

この些細なきっかけが、アインシュタイン少年を物理・科学・サイエンスに向かわせます。

それは、アインシュタインの人生を決定づけただけではありませんでした。

僕は、ここに書いてある

ことが、とても好きかも!

この「些細な出来事」によって、「世界の未来」もまた決定づけられたのでした。

次回は上記リンクです。