前回は「日本の中心から大きく離れた徳川家〜家康を「端=関東に追いやった」秀吉・関東平野の展望・河川・治水工事に悩む家康・武田と徳川〜」の話でした。

河川の氾濫に悩む信玄:山国甲斐の治水対策

「信玄堤」という堤防を築いたことで有名な武田信玄。

武田信玄

武田信玄甲斐の国は、

山ばかりの国だ・・・

平地が少なく、

急な河川が多い・・・

そして、その急な河川が

氾濫を起こすのが多すぎる・・・

なんとか

しなければ・・・

元々は甲斐守護である名門武田家を次いだ信玄(晴信)は、父・信虎の代に甲斐を統一します。

信長や家康のように「城主とはいえ弱小勢力」とは異なり、「最初から一国の主」だった信玄。

信長の織田家は尾張守護でも何でもなく、まして「守護代ですらない」家柄でした。

信長の家は「尾張守護代の織田家」の「三人の家老の一人」の家柄だったのです。

つまり、守護・武田信玄にとっては、守護代ですらない信長は、格が二段ほど落ちます。

確かに

我が織田は、守護でも守護代でもない。

それが

どうした?

守護などという権威は

とうの昔に落ちているのだ!

守護・守護代と戦国大名:尾張と甲斐の比較

信長の父・信秀は、軍事的才能・政治的才能に非常に優れた人物でした。

信秀の代に、先進地域であった尾張において、津島湊(港)などをもつ地域を押さえて躍進します。

まずは、「経済力を確保」した信秀。

信長より13歳年上の信玄(晴信)。

「尾張の一部の領主」である信長と異なり「甲斐一国」を最初から持ちます。

私は

守護だ!

信長と異なり、「歴史的権威が好き」だった信玄。

私は、過去の権威を

大事にする!

それは、自分がもともと「過去の権威において上位者」の生まれであることも大きな要素でした。

元々守護・守護代だった大名=守護大名と、織田信秀・信長のように「実力での仕上がった」大名は違います。

後者を区別するために、「戦国大名」という名称が生まれました。

元々「守護大名」であった武田信玄は、「守護大名から戦国大名化した」ともいえます。

「尾張の一部」を領する信長と「甲斐一国全土」を治める信玄。

面積では、尾張と甲斐は同じくらいです。

はるかに信玄の方が「恵まれた立場」であるように思われますが、実態は異なりました。

上の図は秀吉の時代における太閤検地での各国の石高です。

「石高」というのは、お米の収穫量を示します。

よく、「百万石の加賀」と言ったりしますが、江戸時代も石高でお米の収穫量を示していました。

今はm(メートル)、g(グラム)、L(リットル)などで長さ・量を測ります。

昔は尺貫法と呼ばれる単位がありました。

一升:約1.8L(お酒の一升瓶など)

一斗:十升

一石:十斗(=百升=約180L)

この「石」がお米の量の基本であり、収穫量の基準となります。

お米の量はたくさんあった方が、たくさんの方が生活できるので、全ての基本となります。

秀吉の時代なので少し後ですが、甲斐は約22万石、尾張は約57万石です。

つまり、尾張のお米の収穫量は甲斐の約2.6倍になります。

この違いは非常に大きいです。

最初は「尾張の1/3ほどの領土しか持たなかった」信長。

お米の収穫量は「尾張の1/3が、甲斐全土より少し少ないくらい」です。

そして、尾張は京・山城に近く、甲斐よりもはるかに商工業が盛んな地域でした。

お米の収穫量と商業の先進性を考慮すると、だいたい「尾張の1/3」=「甲斐一国全土」になります。

商業が盛んな尾張は、大きな経済力がありました。

そのため、「尾張1/3」の方が「甲斐一国全土」よりも国としての力はあったかもしれません。

このように、甲斐守護だった信玄でしたが、それほど恵まれた立場ではありませんでした。

究極の治水術・信玄堤を思いついた徳川家康:武田信玄の遺産

氾濫する

河川に堤防を築く!

そして、住民が過ごしやすい

国を作るのだ!

河川をしっかり整備すれば、

お米の収穫量も上がる!

そう心に決めた信玄。

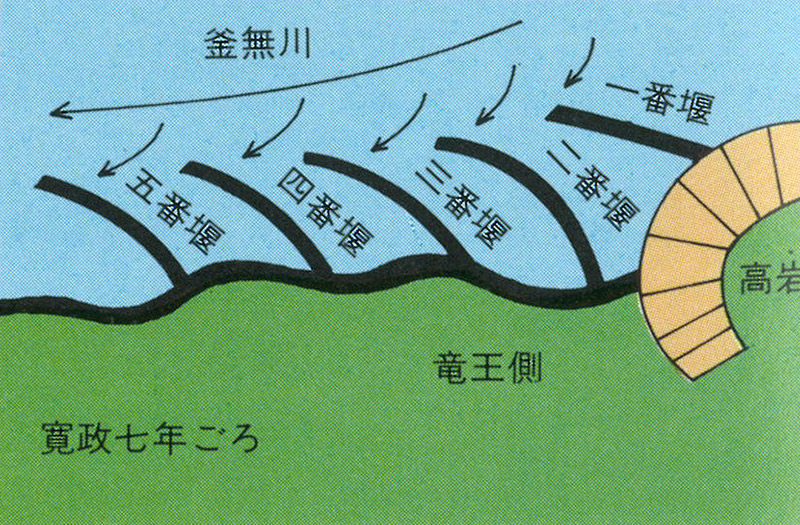

長い時間と莫大な費用をかけて、河川に堤防を築き、釜無川などの川の治水に大きな成果を挙げます。

時間も費用も

かかったが・・・

これで、甲斐の国の

力はさらに強くなったぞ!

そして、長年にわたり武田家・武田信玄・武田勝頼に苦しめられた家康は、そこに気づきます。

信玄公の

真似をしよう!

「とても大事なこと」に気づいた家康でした。

次回は上記リンクです。