前回は「究極の治水術・信玄堤を思いついた徳川家康〜武田信玄の遺産河川の氾濫に悩む信玄・山国甲斐の治水対策・守護守護代と戦国大名・尾張と甲斐の比較〜」の話でした。

都市のインフラと河川と上下水道:水の流れと勾配

中学受験で、東京周辺の河川の問題が出題されることがありました。

最重要インフラの一つである上下水道。

日本は上下水道の整備が非常に良く、日常生活においては「当たり前」の存在かもしれません。

この上下水道は、電気・ガスや道路などと同様に大事なインフラですが、最も大事かもしれません。

水がなければ生活することが出来ず、排水が上手くなければ、生活はとても困ります。

実は、江戸時代の江戸は、上下水道がある程度すでに整備されていました。

江戸時代においても、下水として地下に水路が張り巡らされている地域がありました。

関東平野が広がる世界有数の大都市・東京。

武田信玄の本拠地や甲斐・信濃などの山国と比較すると、「フラットな地形」です。

「フラットな・平らな地形」の印象がある東京ですが、実はかなり高低差が激しい都市が東京です。

インフラを設置することを考えてみましょう。

「電気の配線をする」のと、「上水・下水の配管」をすることの違いを考えてみましょう。

男子小学生

男子小学生電気の

配線の方が細い感じかな・・・

下水管は

結構太そう・・・

下水管の太さは場所によって大きく異なりますが、直径4〜5mの太い下水管もあります。

小平ふれあい下水道館を訪問した話を、上記リンクでご紹介しています。

太さの違いはありそうですが、他に違いを考えてみましょう。

電流と水流(水の流れ)の「流れ」に注目してみましょう。

電流は、

電圧をかけて流すんだよね。

水が流れる時に

電流と違うのは・・・

あっ、水は傾いていないと

流れない!

確かに、水が流れるには

傾いてないと困るね!

「水を流す」には基本的に傾き(勾配)がないと「流れない」のです。

ポンプ等で「機械的に流す」ことは可能ですが、「全てポンプで流す」わけにもいきません。

そこで、上下水道のインフラでは「傾き」が確保されるように設計されています。

家康入府前から現代東京への江戸大改造

豊臣秀吉・徳川家康・武田信玄たちが登場して、江戸から東京の移り変わりの話をしています。

今回は、少し番外編で歴史的な話をおいて、河川の変遷を概観しましょう。

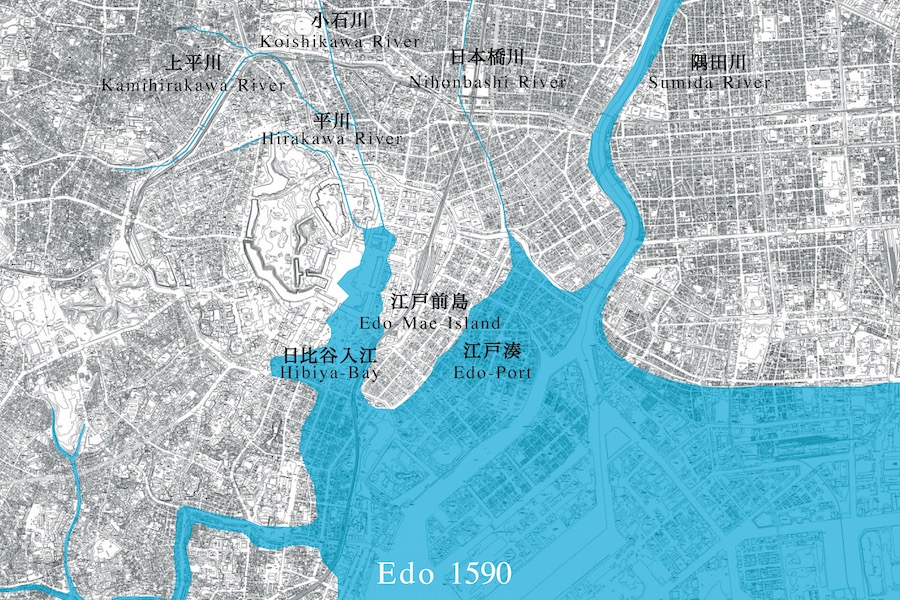

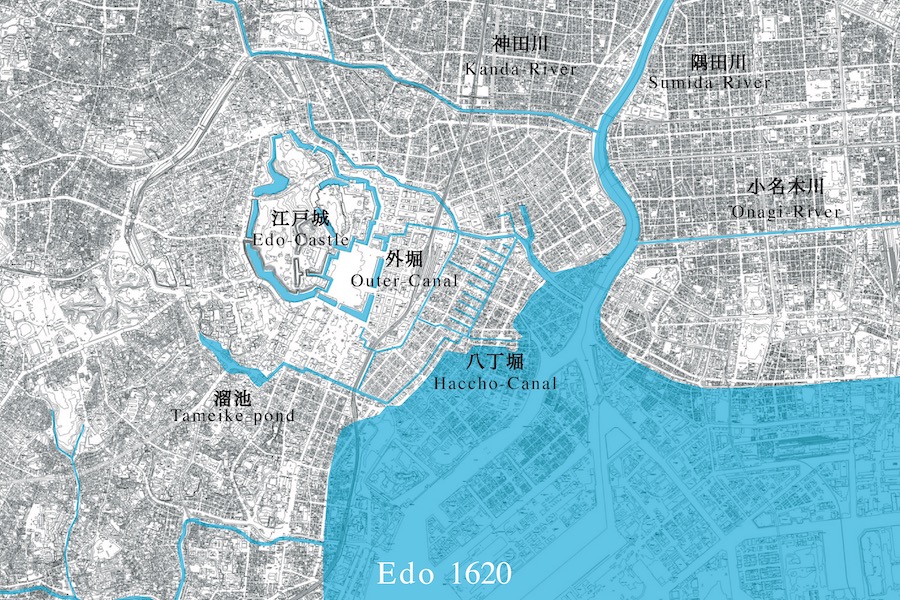

現在の皇居付近まで侵入していた、大きな「日比谷入江」があった江戸。

現在の東京駅・丸の内周辺は、戦国末期の1590年頃まで「かなりの部分が海の中」でした。

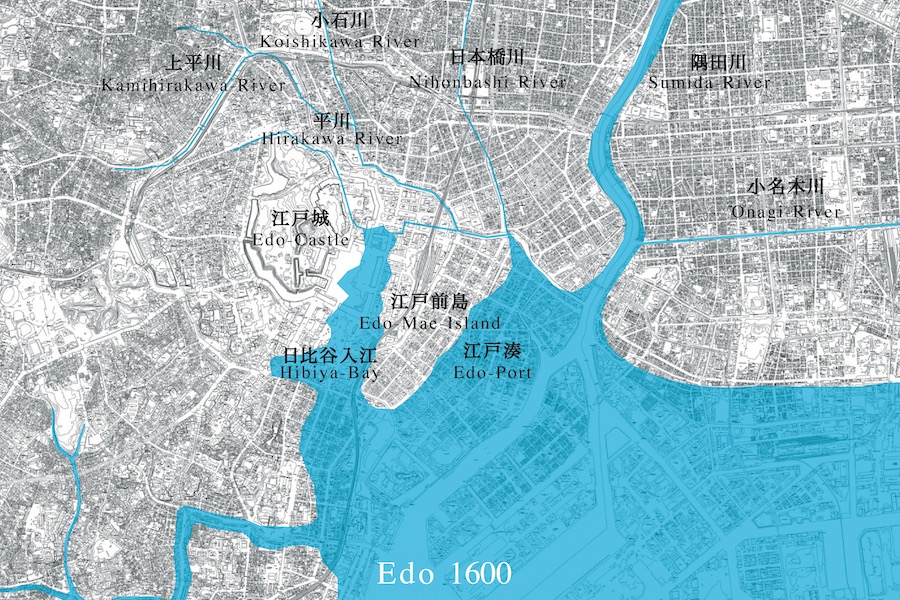

家康は、まず東に「小名木川」という河川を作りました。

これは「行徳で生産されていた塩」を「江戸に直送するため」と言われています。

この点に関しては、歴史的流れを考えると少し異なる視点もあります。

関ヶ原の合戦で大勝利した家康は、一気に「江戸の大改造」に乗り出しました。

まだ豊臣家が残っていましたが、「豊臣の世」から「徳川の世」へと移行したのでした。

これで、

徳川の天下だ!

まだ江戸に来てから10年ほどしか経過していない徳川家康。

関ヶ原の合戦によって、西軍側の諸大名を取り潰したり、領土を大幅に削りました。

そして、徳川に味方した東側諸大名に領地を配分して「恩賞を与えた」徳川家康。

これから、本格的に

我が徳川の街・江戸を変える!

一気に日比谷入江を埋め立て、日本橋川(神田川)の流れを東に移動させ、隅田川に合流させました。

さらに、この時に大きな溜池が作られました。

現代、赤坂付近の「溜池山王」は、この溜池が名残です。

数多くの企業があり、付近には首相官邸などもある超高級エリアである「溜池山王」。

かつては文字通り「溜池」だったのが、赤坂・溜池山王エリアです。

江戸から現代の東京へ:江戸の発展と堀割

1620年頃になって、江戸の街はさらに様変わりしました。

1615年の「大坂の陣」により、徳川が豊臣を滅亡させた徳川家康。

やっと、「徳川か豊臣か」に

決着をつけることが出来た・・・

徳川幕府初代将軍・徳川家康は、豊臣家を滅亡させた翌1616年に亡くなりました。

そして、江戸の都市・街は「徳川の天下が確定した勢い」で急ピッチに変わってゆきました。

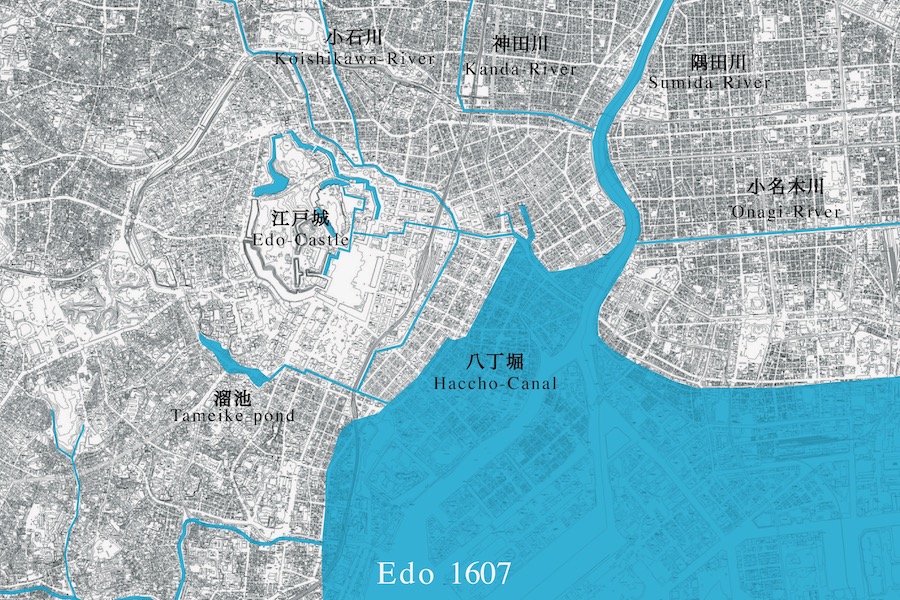

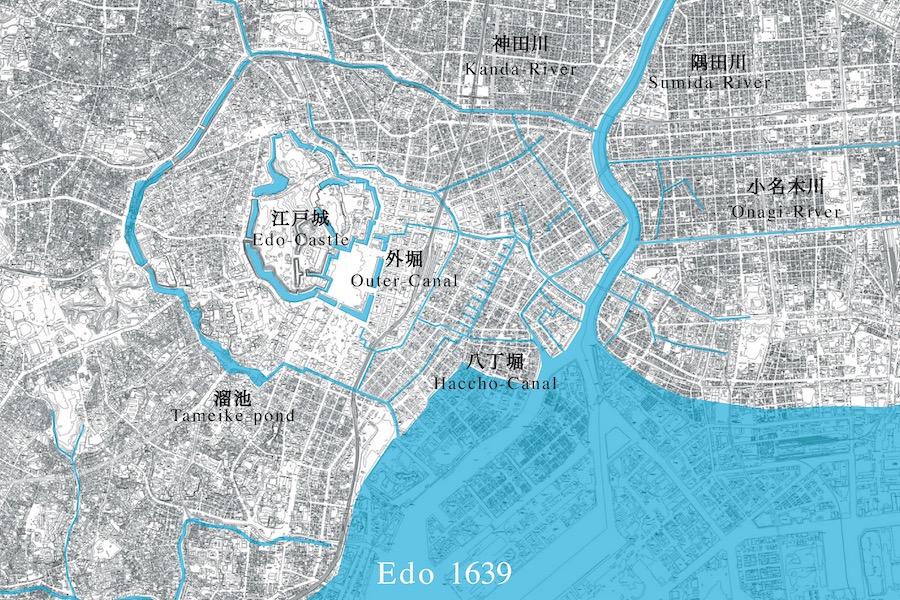

江戸城の大幅な工事が進行し、大きく内堀が作られました。

そして、現代の銀座付近に多数の堀割(小さな河川)が作られました。

1639年頃には、急速に江戸の街・都市が形成されているのが分かります。

江戸城の外堀が大きく作られ、さまざまな河川・水路が構築されました。

この「河川・水路」は、「水の街・都市をつくる」という意志を感じます。

多くは、急速に増大してきた江戸の人口に対して、物流を確保するためでした。

江戸時代は、現代とは比較にならないほど「水路における物流が重要」だったのです。(上記リンク)

この1639年頃で、江戸の「新しい都市としての骨格」は、ほぼ完成しました。

家康が入府してから、ちょうど50年ほど。

大変早い急速なピッチで、江戸の都市づくりは実行されたのです。

この後、江戸時代において様々な上下水道の発展などがあり、明治維新を迎えます。

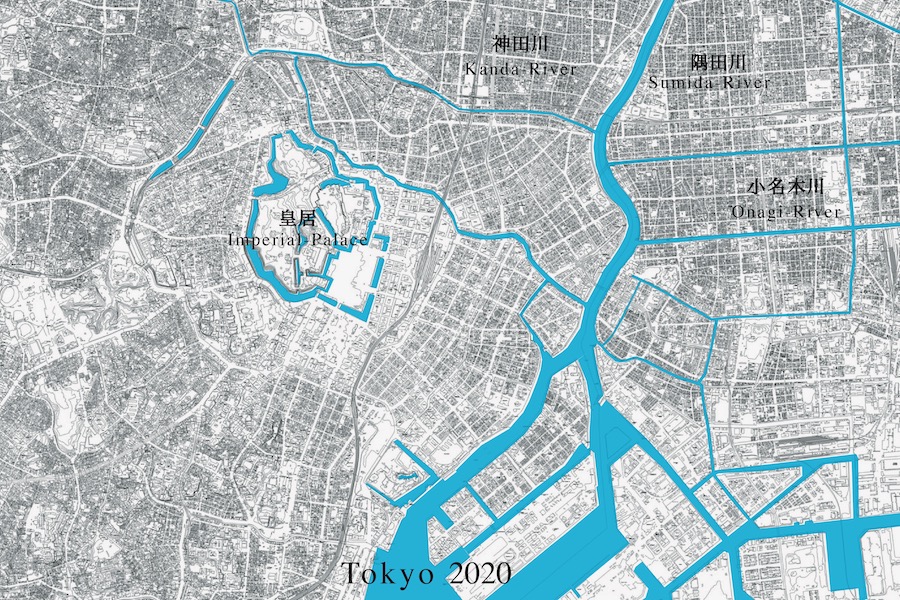

明治維新以降は、特に戦後に東京湾への埋め立てが行われました。

特に、戦後の高度急成長時代には、東京湾埋め立てが非常な速さで進められました。

そして、現代の東京に至ります。

かつてあった「河川・水路」のほとんどは姿を消してしまいました。

「水の街」江戸は消滅し、現代の東京へと大きく変化したのでした。

多くの河川は「暗渠」と呼ばれる、地面の下の水路となりました。

江戸時代の徳川初代将軍・家康〜三代将軍・家光の頃に、大きく進んだ江戸の都市改造。

私は生まれながらの

将軍であるぞ!

50年という時間で、猛烈な勢いで変化を遂げた江戸。

そして、戦後の高度成長期の30年ほどで、大きく東京湾に伸びていった東京。

ロンドン・パリ・ニューヨークなどの世界の大都市も、様々な変化を遂げてきました。

歴史の浅いニューヨークは、かつては”ニューアムステルダム”という名称でした。

いずれも”ニュー=New(新しい)”がついているのが特徴です。

ロンドン・パリなどの都市は名称は不変である一方、江戸は東京から名称が変わりました。

そして、都市の姿が大きく変化し、非常に大きな変化を遂げた江戸・東京・Tokyo。

ロンドン・パリなどの世界の大都市と東京を比較すると、とても大きな違いがあります。

そこには、河川の歴史・現代の都市構造・上下水道などにも、様々なストーリーがあります。

次回は上記リンクです。