前回は「細かなプラモデルを作る体験 3〜丁寧に上手く接着・「失敗も経験」という発想・接着面の確認・向きと窪みのチェック〜」の話でした。

接着する部分を理解

子どもと一緒に、初めての駆逐艦のプラモデル作成をしています。

子どもには難しいため、ほとんどは筆者が作成していますが、少しでも理解して作ってもらいます。

戦艦大和のペーパークラフトを作りました(上記リンク)が、プラモデルの方が易しい面があります。

それは、ペーパークラフトは「紙(2次元)から立体(3次元)」に移行するからです。

内野吉貴

内野吉貴「紙(2次元)から立体(3次元)」は

面白いですが、少し難しい面があります。

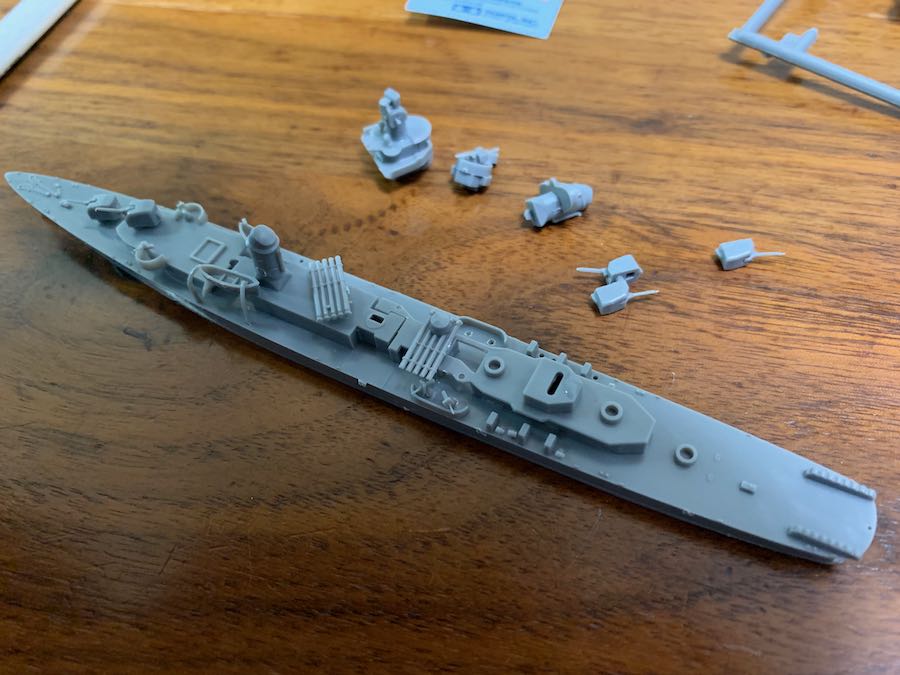

大分、駆逐艦のプラモデルが出来てきました。

大砲などを接着する際に、「どう接着するか」を一度確認してから、丁寧に接着してゆきます。

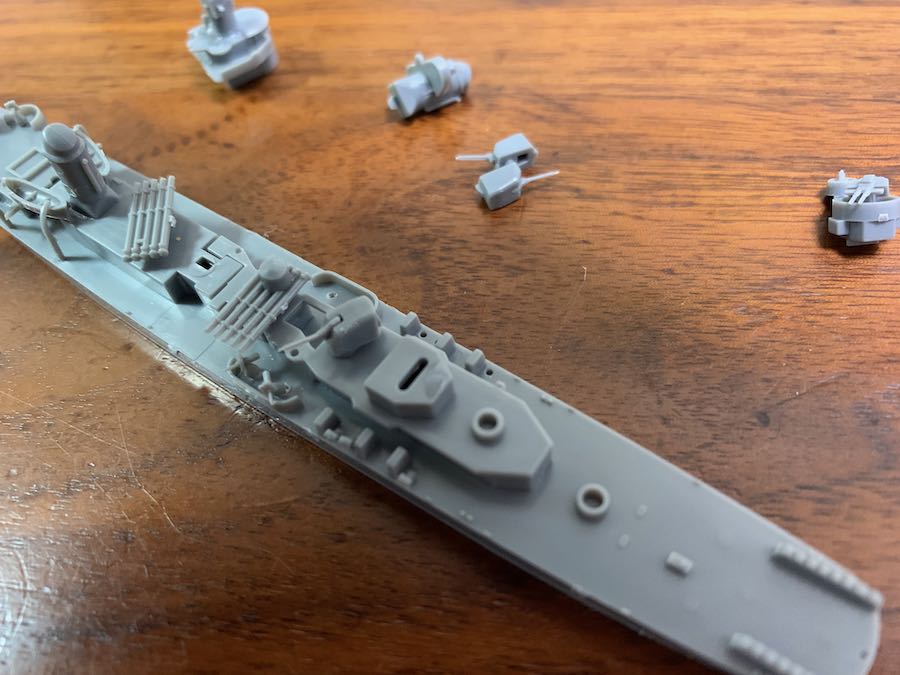

上の写真を見ても、接着する部分は四角い穴が空いていたり、丸い窪みが出ていたり、様々です。

ここに、

丸い出っ張りがあるね。

あ、本当だ・・・

ここにあるね。

ここに大砲を接着するから、

置いてみて。

ピッタリ、

はまるね。

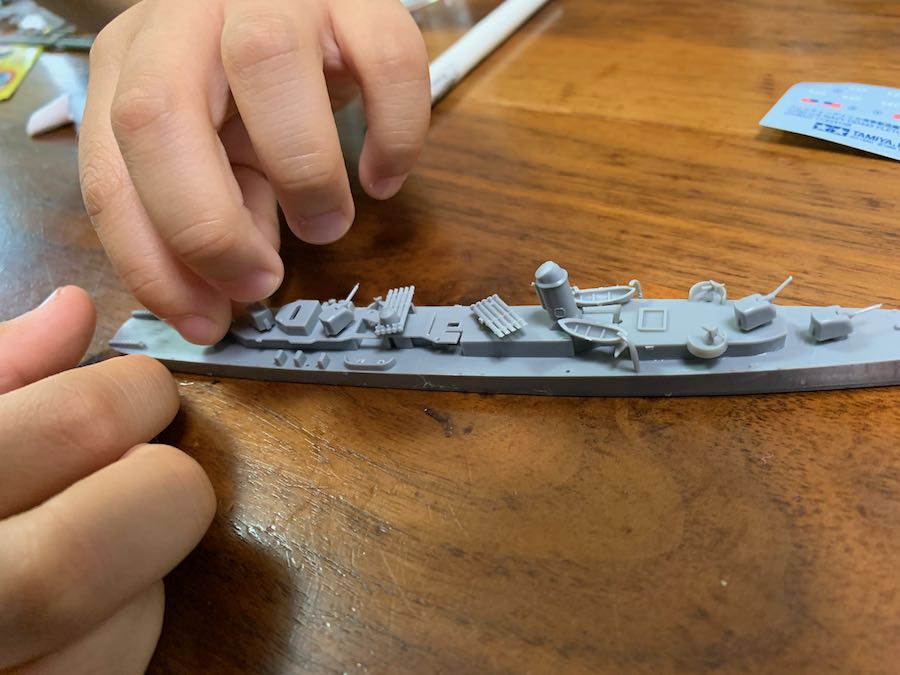

向きは、

好きにしていいよ。

こんな

感じかな・・・

うん、

いいじゃない・・・

大砲が右向いたり、左向いたりしていて、なかなか良い感じです。

プラモデルは基本的には「説明書通りに作成」するので、「作る結果は同じ」です。

こういう自由な部分を、子どもなりの個性で作成するのが大事だと思います。

「自由な部分を好きに作る」と、「世界でただ一つ」のプラモデルになります。

プラモデルの作成と算数の学びの類似性:「同じ」に気づくこと

こっちも

同じ感じかな?

いいよ、

やってみたら・・・

子ども自身で、色々とやってみる内に「似ている部分」に気づく様になります。

こういう時は、すぐに答えを教えずに、「自分でやってもらうように」しましょう。

この「似ている部分」に気付いたり、窪みなどの「接着の鍵」に気づくことは、問題解決能力も高めます。

図形問題では、「回転する図形は、元々同じだから」が大事な発想です。(上記リンク)

中学入試算数の難問なども、よく考えてみると「基本的な手法」で考えれば解けます。

それに気づくことが難しいので、ある程度の問題を解く訓練が必要になります。

また、難問ほど「解く鍵」に気づくことが大事です。

上記リンクでは、算数で「解く鍵を探す」プロセスをご紹介しています。

プラモデル作成と算数の勉強は「全然異なること」ですが、共通点も多いです。

プラモデル作成は「ただ作る」のではなく、「考えながら作る」と良いでしょう。

そして、その経験は子どもの成長に大きく寄与するでしょう。

次回は下記リンクです。