前回は「子どもと戦艦大和のペーパークラフトをつくる 8〜「一度やって出来た経験」から「やれば出来る」へ・二次元の紙を折って三次元の立体へ・しっかりと着実に進めてゆく姿勢〜」の話でした。

少しずつ出来る経験:易しいことから難しいことへ

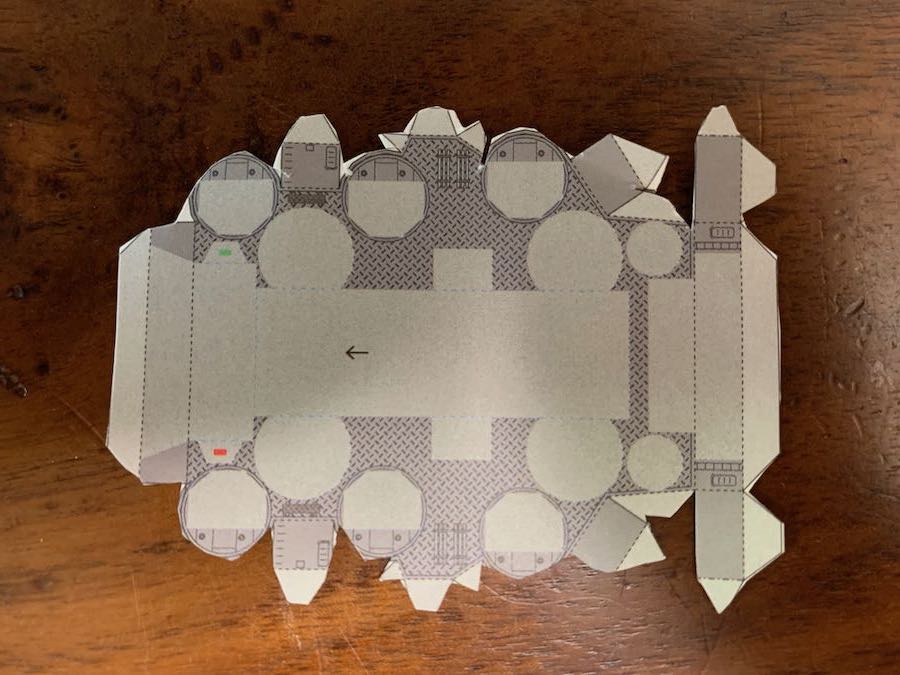

かなり複雑な形状のパーツを切り出しました。

子どもが「ハサミで切る」には、かなり込み入った形状なので、一部切り方が甘い部分があります。

ここは、筆者がカッターで少し補助的にカットして、整えました。

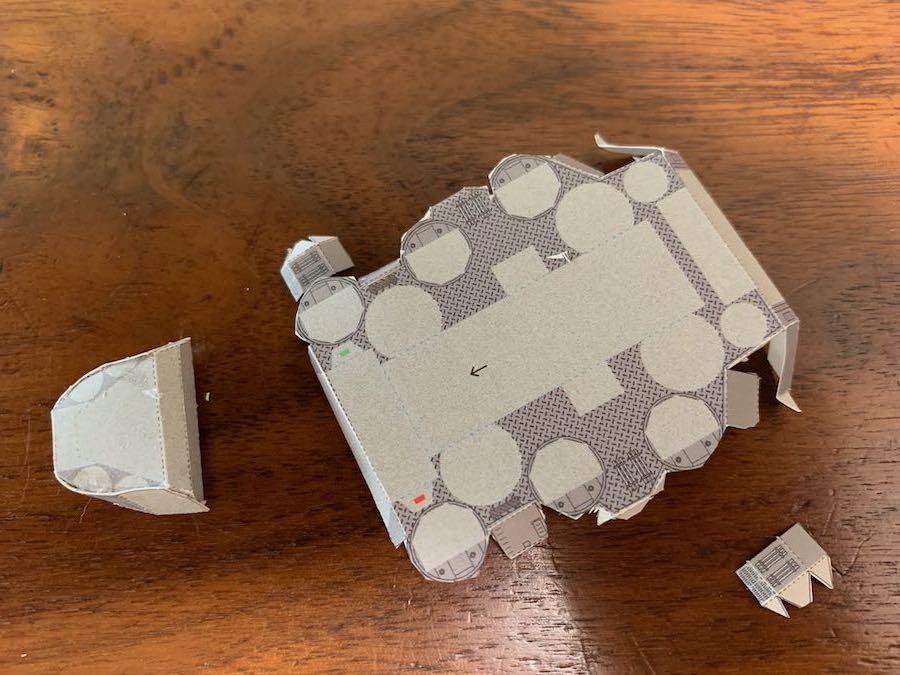

そして、立体化させると砲台のようなものが出来ました。

戦車に比べて、複雑な形の多い戦艦大和。

子ども

子ども戦車より

難しいね。

作成が結構大変だった戦車でしたが、戦艦大和はさらに難しいです。

この意味では、戦艦大和を作成する前に、戦車を作成する経験をして良かったです。

少しずつ出来る経験を積み上げてゆくと、易しいことから難しいことへ挑戦してゆけます。

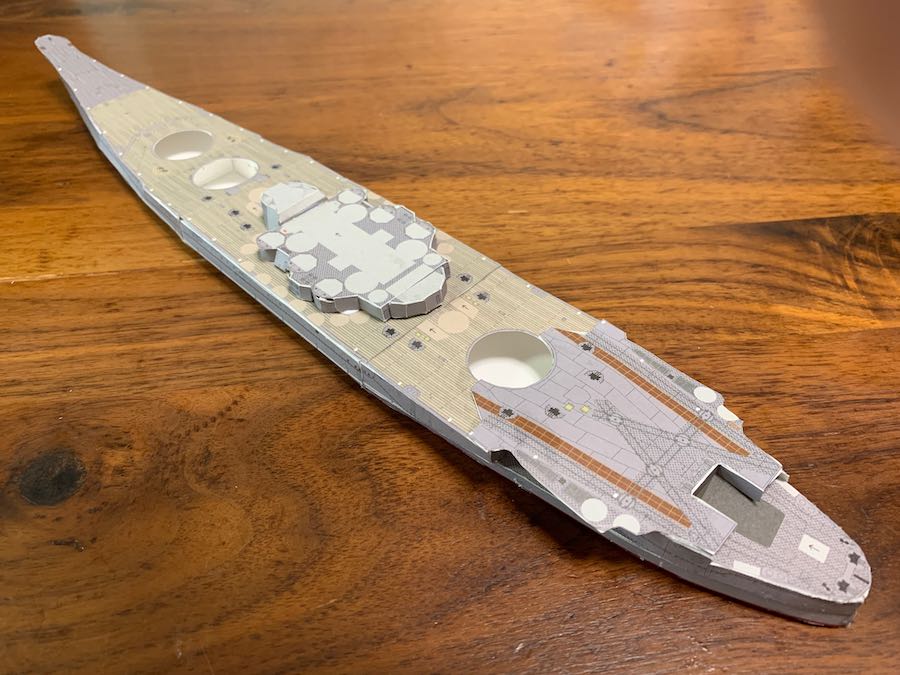

そして、戦艦大和は、だいぶ出来てきました。

結構

出来てたね。

もう

少しだね。

少しずつ上達する実感

また小さなパーツが出てきました。

子どもがハサミで切り、少し曲がっている部分がありますが、おおむね綺麗に切れています。

もう切るのに、

慣れたね。

切るのは、

出来るよ。

作った当初と比べると、技量も上がっており、自信もついてきました。

このように、「少しずつ上達する実感」を持つことは、学ぶ上でもとても大事です。

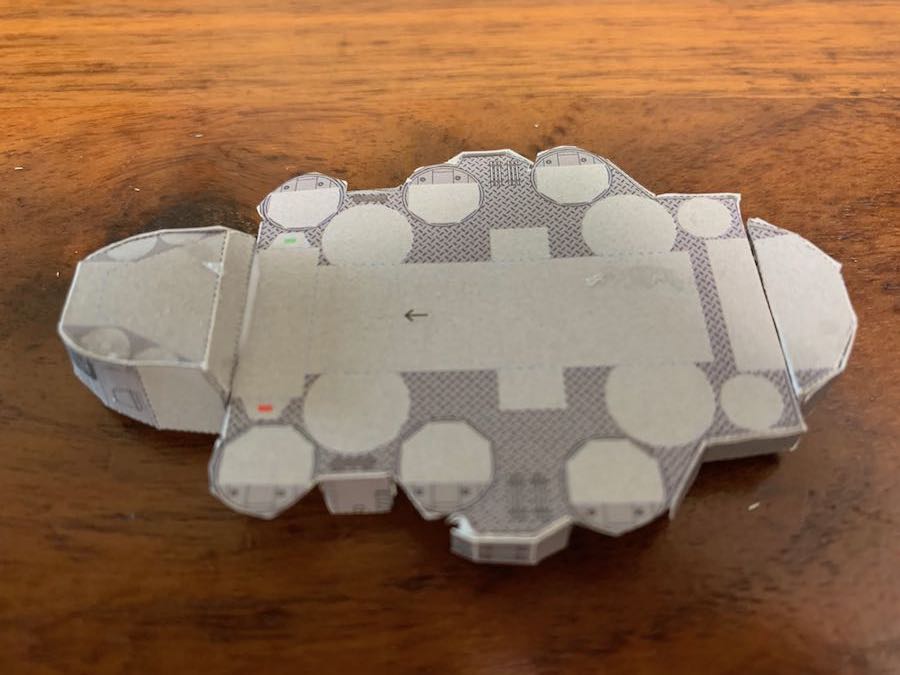

これまで作ってきたパーツを組み合わせたら、大きくなりました。

これは、

なんだろう?

船に

乗っかるのかな?

そうだね、

載せてみようか。

船体に乗せてみました。

こんな

感じになるんだね。

この上に艦橋(司令官・艦長など司令部・操艦する士官がいる場所)を作ってゆきます。

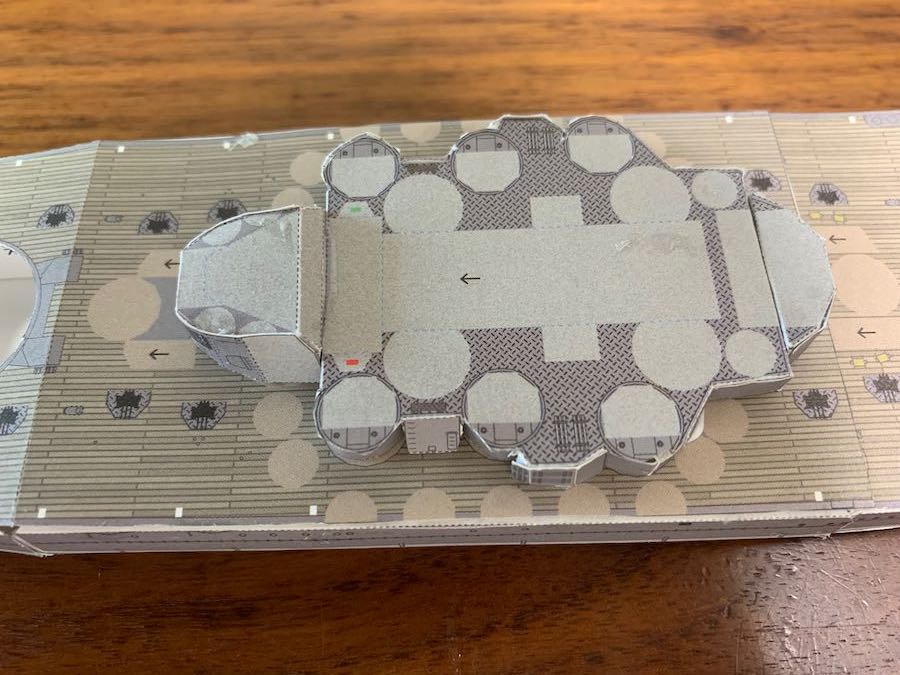

仕組み・隠れた部分を理解する姿勢

戦艦大和に

なってきたね。

あとは、大砲とか

作ればいいね。

ここ、

触ってみて。

うん。

面白いね。

作成中には完成後、触れなくなる部分・隠れてしまう部分などを中心に、

あとで、ここは隠れるから、

触ってみて。

子どもに触れてもらうと良いです。

それによって「仕組み」が、自然と、具体的に分かります。

図鑑などで、様々な仕組みの図などがあります。

ああいう図を眺めてイメージすることは、非常に良いことです。

ペーパークラフトでも、プラモデルでも、動くプラモデルでも、仕組みの理解が大事です。(上記リンク)

大人も、子どもと一緒に「仕組みを理解」しましょう。

それらの仕組みは簡単なモノ・分かりやすいコトが多いですが、「実際に体験する」ことが大事です。

複雑なことも、「簡単なことが沢山ある」ことが多いのです。

中学受験の算数・理科において、「難問」というのはあります。

「三つの点が一直線に並ぶ」ことを理解し、考える話を、上記リンクでご紹介しています。

難問は、よく見てみて、しっかり考えてみると「基本的なことが組み合わさっている」場合が多いです。

小さな頃に、「仕組みを理解しようとする姿勢」を身につけることは、学習の上でも有効です。

次回は下記リンクです。